4 курс / Фак. Хирургия / Экзамен / khirurgia_moi_774_dok_bilety

.pdf

пораженной стороне шеи. III стадия опухоль, распространяющаяся за пределы капсулы щитовидной железы и связанная с окружающими тканями или сдавливающая соседние органы, имеются метастазы в смещаемые лимфатиче ские узлы. IV стадия опухоль прорастает в окружающие структуры и органы при полной несмещаемости щитовидной железы, несмещаемые лимфатические узлы.

Клиника и диагностика: ранние клинические симптомы – быстрое увеличение размеров зоба или нормальной щитовидной железы, увеличение ее плотности, изменение контуров. Железа становится бугристой, малоподвижной, пальпируются шейные регионарные лимфатические узлы. Неподвижность и уплотнение опухоли создают механическое препятствие для дыхания и глотания. При сдавлении возвратного нерва происходит изменение голоса, развивается охриплость, связанная с парезом голосовых связок.

Для дифференциального диагноза новообразований щитовидной железы основное значение имеют данные цитологического и гистологического исследования пунктата опухоли, которые дают возможность не только установить диагноз заболевания, но и определить морфологический тип опухоли. Ложнонегативные результаты при пункции злокачественной опухоли щитовидной железы получают примерно у 30% больных.

Лечение: основной метод лечения рака щитовидной железы хирургический. При папиллярных и фолликулярных формах рака щитовидной железы (I--II стадии) показаны экстракапсулярная субтотальная тиреоидэктомия с ревизией лимфатических узлов и удаление их при выявлении метастазов. При III стадии заболевания проводят комбинированную терапию: предоперационную гамма-терапию, затем субтотальную или тотальную тиреоидэктомию с фасциальнофутлярным иссечением клетчатки с обеих сторон. При раке III--IV стадий, если не проводилась предоперационная лучевая терапия, целесообразно провести послеоперационное облучение.

Билет 24.

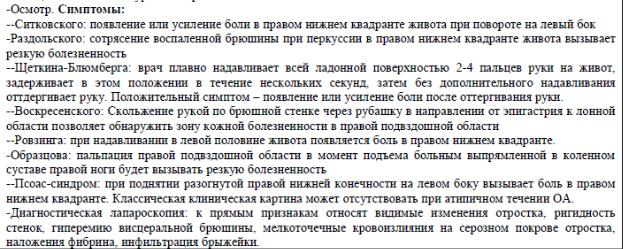

1. Объективное исследование живота при остром аппендиците

2.Последовательность методов и приемов исследования хирургического больного, дополнительные исследования.

I этап - первичный осмотр больного. (со слов пациента ставится предварительный диагноз) II этап - дополнительное обследование больного.

III этап - динамическое наблюдение за больным.

IV этап - постановка окончательного диагноза.

План дополнительного обследования определяют на основании предварительного диагноза с учётом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента. Формулирование окончательного диагноза осуществляют на основании предварительного диагноза с учётом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.

Билет 25.

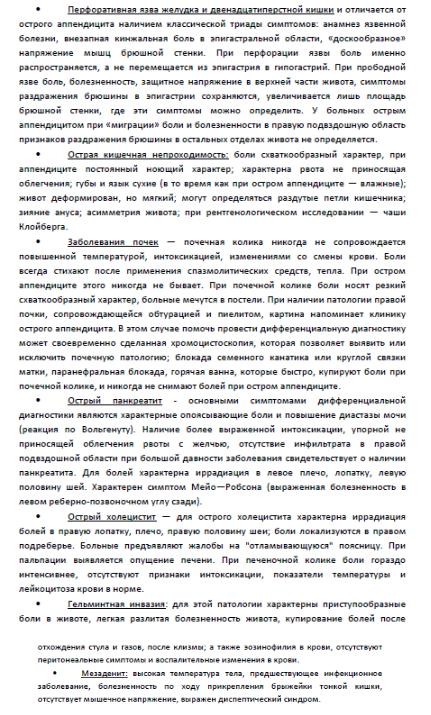

1. Дифф. диагностика и врачебная тактика при остром аппендиците.

2. Вопросы деонтологии в работе хирургического отделения.

Быть внимательным, не разглашать врачебную тайну, доступно объяснять ход операции и манипуляций пациенту итд.

Билет 26.

1. Тиреотоксикоз. Классификация (по степени тяжести и стадии развития). Диагностика.

Тиреотоксикоз —это синдром, обусловленный избыточным содержанием тиреоидных гормонов в крови и их токсическим действием на различные органы и ткани. Наиболее характерна триада симптомов: зоб, экзофтальм, тахикардия.

ПО ТЯЖЕСТИ: 1) Легкая форма тиреотоксикоза: нерезко выражены явления неврастении (чувство усталости, раздражительность). Увеличение щитовидной железы, лабильный пульс--от 80 до 100 в минуту, слабый тремор рук. Снижение трудоспособности во второй половине дня.

2)Тиреотоксикоз средней тяжести – выраженные расстройства функций центральной нервной системы (легкая возбудимость, раздражительность, плаксивость). Частота пульса 100--120 в минуту, увеличение пульсового давления, расширение сердца с сердечной недостаточностью Iстепени по Лангу.

3)Тяжелая форма тиреотоксикоза -- наряду с расстройствами нервной системы, характерными для тиреотоксикоза средней степени тяжести, развиваются резкая мышечная слабость, тяжелые нарушения функции сердечно-сосудистой системы, дистрофические нарушения в паренхиматозных органах. Тахикардия достигает 120 в минуту и больше, нередко сопровождается мерцательной аритмией, сердечной недостаточностью II—III степени по Лангу.

ПО СТАДИИ РАЗВИТИЯ: -- О степень -- железа не видна и не пальпируется; -- I степень -- железа не видна, но перешеек прощупывается и виден при глотательных движениях; -- II степень--во время глотания видна и хорошо прощупывается щитовидная железа, но форма шеи не изменена;--III степень железа заметна на глаз при осмотре, изменяет контур шеи,придавая ей вид толстой шеи; -- IV степень -- явно выраженный зоб, нарушающий конфигурацию шеи; -- V степень -- увеличенная железа достигает огромных размеров, что нередко сопровождается сдавлением пищевода, трахеи с нарушением глотания и дыхания.

2.Разделы «истории болезни» хирургического больного.

Паспортная часть, жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, данные объективного исследования, местный статус, предварительный диагноз, план обследования, данные обследования, клинический диагноз, предоперационный эпикриз, проведенное лечение, дневники наблюдения, выписной эпикриз

Билет 27.

1. Обтурационная непроходимость кишечника. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.

Обтурационная непроходимость кишечника может быть вызвана закрытием просвета кишки изнутри предметами, не связанными с ее стенкой, может возникнуть при сдавлении ее снаружи, просвет кишки может быть закрыт патологическими образованиями, исходящими из стенки кишки (опухоли и крупные полипы кишечника, рубцовая стриктура кишки).

К общим симптомам относят: спастические боли в животе, усиленную перистальтику в начале заболевания и полное ее исчезновение на поздних стадиях; рвоту, отсутствие отхождения кала и газов Диагностика:

Обзорная рентгенография органов брюшной полости, на которой могут быть видны чаши Клойбера, горизонтальные уровни жидкости и арки воздуха. При необходимости может быть проведена прицельная рентгенография желудка и ДПК. УЗИ и МСКТ органов брюшной полости дают возможность выявить точную причину обтурационной кишечной непроходимости, оценить состояние внутренних органов и их кровоснабжение, наличие перитонита. Эти исследования позволят визуализировать камни, инородные тела, опухоль.

Лечение:

При наличии опухолевого процесса лечение обычно комбинированное, может включать химио- и лучевую терапию, резекционное оперативное вмешательство. Объем операции зависит от вида опухоли и стадии онкологического процесса. Удаление доброкачественной опухоли тонкого кишечника обычно сопровождается полным восстановлением проходимости ЖКТ, однако в некоторых случаях может потребовать резекции кишки с наложением межкишечного анастомоза. Злокачественные опухоли обычно требуют наложения энтеростомы.

Оперативное удаление инородного тела тонкого кишечника может производиться как в процессе полостной операции, так и эндоскопически. Удаление желчных камней осуществляется дистальнее места их локализации. Радикальная операция холецистэктомии обычно производится позже, после стабилизации состояния пациента.

2. Признаки острого живота.

Острый животвнезапно развившиеся острые, угрожающие жизни заболевания органов брюшной полости, при которых требуется или может потребоваться срочная хирургическая или другого вида помощь.

Симптомы «острого живота» Ведущий симптомом «острого живота» является - БОЛЬ. Второй важный симптом - рвота.

Третий важный признак - нарушение физиологический отправлений

Стул - когда, сколько раз, его характер. Отхождение газов - затруднено, отсутствует. Мочеиспускание - частота, болезненность, цвет (примесь крови) или без особенностей Осмотр - состояние,Т Осмотр языка - влажный, чистый, обложен налетом, сухой.

Выражение лица - спокойное, страдальческое, черты лица заострены.

Цвет кожных покровов - обычной окраски, бледные, иктеричные, гиперемированные, покрыты липким потом.

Основное в диагностике -пальпация живота.

Самые грозные симптомысимптомы раздражения брюшины. Диагностика острого живота

Симптом Ситковского - боли в животе при положении на спине отсутствуют; появление болевых ощущений при повороте больного на левый бок.

Симптом Филатова - усиление болезненности при пальпации правой подвздошной области Точка Мак-Бернея - находится на середине линии, проведённой между пупком и правой передней верхней остью подвздошной кости

Билет 28.

1. Динамическая непроходимость кишечника. Виды. Дифф. диагностика. Лечение.

Динамическая непроходимость кишечника – заболевание, при котором нормальные сократительные движения кишечной стенки временно прекращаются.

Характеризуется стойким парезом или параличом кишечника или стойким спазмом. Функциональные расстройства, ведущие к паралитической динамической непроходимости, бывают обусловлены острыми воспалительными процессами в брюшной полости или забрюшинной клетчатке, травмами и травматичными операциями, интоксикацией, острыми нарушениями кровообращения в органах брюшной полости, забрюшинными гематомами и др. Метаболические нарушения, интоксикация, гипокалиемия также могут привести к развитию паралитической непроходимости кишечника.

Виды:

•спастическая – обусловленная спазмофилией, заболеваниями центральной нервной системы, инородными телами в просвете кишки, не закрывающими ее просвет.

•паралитическая – обусловленная травмами брюшной полости, забрюшинного пространства, особенно с кровоизлияниями, перитонитом; операционной травмой, метаболическими нарушениями, тромбозом мезентериальных сосудов.

Лечение:

Необходимо устранить накопление газа и жидкости, вызванное динамической непроходимостью кишечника. Чтобы уменьшить растяжение и давление, в толстую кишку через анальное отверстие вводят одну трубку, а через нос в желудок или тонкую кишку – другую, и к ней присоединяют отсос. Пока непроходимость не устранена, больной не должен ничего есть или пить. Внутривенно вводят жидкости и электролиты

2. Признаки кровотечения у хирургических больных.

Первичными признаками |

Признаки кровотечения |

Кровотечение массивного |

внутреннего кровотечения |

тяжелой степени: |

характера и его признаки: |

являются: |

падение давления до 80 мм |

|

слабость; |

рт.ст. и усиление пульсации до |

падение давления до 60 мм |

сонливость; |

110 и более ударов в минуту; |

рт.ст. и усиление пульса до 140- |

побледнение слизистых и |

неровное дыхание и холодный |

160 ударов в минуту; |

кожных покровов; |

пот; |

периодичность дыхания; |

головокружения; |

тремор в руках и темные круги |

спутанное сознание и бред; |

холодный пот; |

перед глазами; |

резко бледные синевато-серые |

жажда; |

минимальное количество |

оттенки кожи; |

потемнения в глазах; |

выделяемой мочи; |

отсутствующий взгляд, |

изменения пульса и давления – |

бледность и посинение кожи, |

запавшие глаза. |

кровопотеря малой |

губ |

|

интенсивности характеризуется |

|

|

небольшим повышением |

|

|

сердцебиения и маленьким |

|

|

снижением давления. |

|

|

|

|

|

Билет 29.

1. Инвагинация кишечника у детей и взрослых. Клиника. Диагностика. Лечение.

Инвагинация кишечника – возникает, когда нижележащий отдел тонкой или толстой кишки в силу нарушения нормальной перистальтики (сокращения) кишки, внедряется в вышележащий участок кишки. Это вызывает боль, рвоту и кишечную непроходимость, которая препятствует пассажу кишечного содержимого. При отсутствии лечения может произойти перфорация кишки, вследствие чего в брюшную полость изливается ее содержимое, что приводит к развитию осложнений в дальнейшем.

Клинические проявления: боль в животе, плач, беспокойство, отказ от еды, рвоту, выделение из заднего прохода розоватой слизи – симптом "малинового желе"

Диагностика:

•пальцевое ректоабдоминальное исследование (позволяет бимануально обнаружить инвагинат)

•рентгенологическое исследование-пневмоиригоскопия(инвагинат хорошо виден на фоне газа в виде округлой тени с четкими контурами)

Лечение:

•лапаротомия (для операций такого типа разрезают брюшную стенку)

•дизенвагинация (вручную расправляют инвагинированые части кишечника)

•удаление участка кишки, если присутствует омертвение

•лапароскопия (включает в себя эндоскопическое обследование и оперативное вмешательство, проводится на органах брюшной области и малого таза)

•проводится лечение патологий, из-за которых возникла инвагинация кишок – опухолей, полипов, каловых камней

2.Методика исследования больных с грыжами живота.

1)Первичный осмотр больного заключается в том, что врач выясняет субъективные (со слов пациента) и объективные (определяемые самим врачом) особенности состояния пациента. На основании этих данных устанавливается предварительный диагноз. Результатом осмотра является написание так называемого приемного статуса -- основы истории болезни пациента.

2)План дополнительного обследования определяется на основании предварительного диагноза с учетом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

3)Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента.

4) Формулирование окончательного диагноза осуществляется на основании предварительного диагноза с учетом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.

Билет 30.

1.Методика исследования больных с болезнями печени

1)Первичный осмотр больного заключается в том, что врач выясняет субъективные (со слов пациента) и объективные (определяемые самим врачом) особенности состояния пациента. На основании этих данных устанавливается предварительный диагноз. Результатом осмотра является написание так называемого приемного статуса -- основы истории болезни пациента.

2)План дополнительного обследования определяется на основании предварительного диагноза с учетом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

3)Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента.

4)Формулирование окончательного диагноза осуществляется на основании предварительного диагноза с учетом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.

2.Тиреотоксикоз. Лечение. Предоперационная подготовка. Осложнения во время операции и после неё. Профилактика и лечение осложнений.

Немедикаментозное лечение: - режим зависит от тяжести состояния. Исключить физ. нагрузки., необходимо ограничить поступление в организм йода с контрастными веществами, кофеин. Медикаментозное лечение: тиреостатическая терапия. Для подавления продукции тиреоидных гормонов щитовидной железы применяют тиреостатические препараты, назначение бета-блокаторов (анаприлин, атенолол).

Хирургическое лечение (тиреоидэктомия). Показания:- Рецидив БГ после неэффективной консервативной терапии в течение 12-18 месБольшой зоб (более 40 мл)- Наличие узловых образований (функциональная автономия ЩЖ, ТА)- Непереносимость тиреостатиков.

Подготовка к операции: Перед операцией необходимо стандартное обследование: ( ОАМ/ОАК,САХАР,ВИЧ,СИФИЛИС,ГР.КРОВИ, показатели свертывающей системы крови),На ночь перед операцией - прием таблетированных седативных препаратов, При тиреотоксикозе за сутки до операции заменить тиреостатические препараты на глюкокортикоиды; Послеоперационные осложнения. 1) Интраоперационные осложнения:2) кровотечения,3) воздушная эмболия,4) повреждение возвратного нерва, При повреждении обоих возвратных нервов у больного наступает острая асфиксия и только немедленная интубация трахеи или трахеостомия могут спасти больного.5) удаление или повреждение паращитовидных желез с последующим развитием гипопаратиреоза.

Острым осложнением является тиреотоксический криз характеризуется резким нарастанием клинических проявлений диффузного токсического зоба с прогрессивным нарушением функции ряда органов и систем, в частности ЦНС, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта, гипоталамо-гипофизарно- надпочечниковой, а также печени и почек. Выражены психическое и двигательное беспокойство вплоть до острого психоза или, наоборот, сонливость (реже), дезориентация и даже коматозное состояние. Речь невнятная, затруднена. Характерно положение больного с разведенными, согнутыми в локтях и коленях руками и ногами ("поза лягушки").

Билет 31.

1. Эхиноккокоз печени. Эндемические районы РФ. Морфология. Диагностика.

Эхинококкоз — гельминтоз, характеризующийся развитием эхинококковых кист в различных органах.

Эндемичными районами по данному заболеванию также являются Крым, Южное Поволжье, республики Закавказья и Средней Азии. Попадая в организм человека с водой, овощами, яйца глистов внедряются в стенку тонкой кишки и далее по кровеносным и лимфатическим путям достигают печени или легких (наиболее частые места поражения).

Диагностика:

•Лабораторная диагностика. Проводится общий анализ крови, клинический анализ мочи, иммунологические тесты (реакция связывания комплемента, реакция непрямой агглютинации) и аллергическая проба Каццони. В общем анализе крови отмечается повышение количества эозинофилов и увеличение скорости оседания эритроцитов. Иммунологические тесты используются для определения наличия антител к эхинококку в крови и содержимом кисты.

Именно они позволяют точно диагностировать эхинококкоз печени. Поскольку при данном заболевании может нарушаться функция гепатоцитов, для ее оценки проводятся биохимические пробы печени.

•Инструментальная диагностика. Из инструментальных методов важную роль играет УЗИ печени и желчного пузыря, обзорная рентгенография органов брюшной полости, магнитно-резонансная томография и однофотонная эмиссионная компьютерная томография печени (ОФЭКТ печени). Данные визуализационные методики обследования позволят выявить кисту и определить ее размеры. Также они дают возможность оценить размеры печени, визуализировать расширенные желчные протоки, увеличенную селезенку или асцит.

•Инвазивная диагностика. Для того чтобы получить содержимое кисты и обнаружить паразитов, рекомендуется пункционная биопсия печени – но только с соблюдением методики, исключающей обсеменение окружающих тканей личинками эхинококка. Из инвазивных методик может быть использована лапароскопия, при помощи которой можно непосредственно осмотреть органы брюшной полости видеоэндоскопом.

2.Методика исследования больных с болезнями внепеченочных желчных ходов.

1)Первичный осмотр больного заключается в том, что врач выясняет субъективные (со слов пациента) и объективные (определяемые самим врачом) особенности состояния пациента. На основании этих данных устанавливается предварительный диагноз. Результатом осмотра является написание так называемого приемного статуса -- основы истории болезни пациента.

2)План дополнительного обследования определяется на основании предварительного диагноза с учетом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

3)Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента.

4)Формулирование окончательного диагноза осуществляется на основании предварительного диагноза с учетом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.

Билет 32.

1. Эхиноккокоз печени. Клиника. Дифф. диагностика. Лечение.

Лишь при достижении паразитарной кистой довольно больших размеров появляются симптомы болезни: тупые, ноющие, постоянные боли в правом подреберье, эпигастральной области, нижних отделах правой половины грудной клетки. При осмотре груди и живота при больших кистах можно обнаружить выбухание передней брюшной стенки в области правого подреберья. Перку-торно выявляют расширение верхней и нижней границ печени (гепатомегалия). При пальпации печени определяют округлое опухолевидное образование эластической консистенции (при локализации больших эхинококковых кист в передненижних отделах печени). Ухудшение состояния связано с аллергической реакцией организма на присутствие живого паразита, что проявляется в виде крапивницы, диареи и т. п. При сдавлении крупными кистами двенадцатиперстной или толстой кишки возникают симптомы высокой или низкой непроходимости кишечника. При сдавлении воротной вены или ее магистральных ветвей у ряда больных развивается синдром портальной гипертензии.

Лечение: эхинококкэктомия. Чаще удаляют кисту вместе с герминативной и хитиновой оболочками после предварительной пункции полости кисты, аспирации ее содержимого и последующей обработки полости противопаразитарными средствами. После удаления кисты фиброзную оболочку изнутри повторно обрабатывают концентрированным раствором глицерина (85%) или 20% раствором хлорида натрия. Затем полость кисты ушивают отдельными швами изнутри и вворачивают наружные края фиброзной капсулы внутрь полости (капитонаж). При невозможности ушить полость прибегают к тампонаде ее сальником. В стенках плотной и толстой фиброзной капсулы иногда остаются дочерние мелкие пузыри. Поэтому при благоприятных анатомических условиях рекомендуют производить перицистэктомию, т. е. иссечение фиброзной капсулы, что делает операцию более радикальной, но более трудной и опасной для выполнения.

2.Методика исследования больных с кишечной непроходимостью.

1)Первичный осмотр больного заключается в том, что врач выясняет субъективные (со слов пациента) и объективные (определяемые самим врачом) особенности состояния пациента. На основании этих данных

устанавливается предварительный диагноз. Результатом осмотра является написание так называемого приемного статуса -- основы истории болезни пациента.

2)План дополнительного обследования определяется на основании предварительного диагноза с учетом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

3)Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента.

4)Формулирование окончательного диагноза осуществляется на основании предварительного диагноза с учетом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.

Билет 33.

1. Альвеоккокоз печени. Клиника. Диагностика. Лечение.

Альвеококкоз вызывается ленточным глистом (Alveococcus multilocularis), который паразитирует чаще всего в организме лисиц и песцов, значительно реже — собак. Пути заражения человека и миграции паразита в организме аналогичны таковым при гидатидном эхинококкозе.

Клиника: выделяют бессимптомную, неосложненную и осложненную стадии. Характер течения может быть медленно прогрессирующим, активно прогрессирующим и злокачественным. Доклиническая стадия альвеококкоза может длиться долгие годы (5-10 лет и более). В это время больных беспокоит крапивница и кожный зуд. Выявление альвеококкоза в этот период обычно происходит с помощью УЗИ, выполняемого по поводу другого заболевания. В раннюю манифестную стадию симптомы альвеококкоза малоспецифичны, включают гепатомегалию, тяжесть и тупые боли в правом подреберье, давление в эпигастрии, горечь во рту, тошноту. При осмотре нередко обнаруживается увеличение и асимметрия живота; при пальпации печени определяется плотный узел с неровной бугристой поверхностью. Больные ощущают слабость, ухудшение аппетита, похудание. При альвеококкозе возможны периодические приступы печеночной колики, диспепсические явления.

Диагностика

При обследовании больных с подозрением на альвеококкоз выясняется эпидемиологический анамнез (проживание в эндемичных зонах, занятие охотой, сбором дикорастущих ягод, обработка шкурок и тушек диких животных, профессиональные риски и пр.). Подтверждают диагноз:

•Аллергологические маркеры. Для ранних стадий характерны положительные аллергические тесты (эозинофилия, реакция Казони с эхинококковым антигеном).

•Анализы. Специфические методы лабораторной диагностики альвеококкоза включают иммунологические реакции (РИГА, РЛА, ИФА), ПЦР.

•Инструментальные методы. Для выявления альвеолярного эхинококкоза печени, величины и расположения паразитарного узла используется обзорная рентгенография брюшной полости, УЗИ и допплерография печени. Неинвазивной альтернативой артериографии и спленопортографии является компьютерная томография. В сложных ситуациях используется сцинтиграфия печени, диагностическая лапароскопия.

При подозрении на альвеококкоз исключаются другие очаговые поражения печени: опухоли, гемангиомы, поликистоз, цирроз, эхинококкоз. Для выявления метастазов проводится рентгенография грудной клетки, МРТ головного мозга, УЗИ почек и надпочечников и т. д.

Лечение

При альвеококкозе печени показано хирургическое лечение, дополненное противопаразитарной терапией. Чаще всего операцией выбора служит резекция печени в пределах здоровых тканей (сегментэктомия, лобэктомия), однако радикальное удаление паразитарной опухоли возможно лишь в 1525% случаев.

2.Методика исследования больных с заболеваниями щитовидной железы.

1)Первичный осмотр больного заключается в том, что врач выясняет субъективные (со слов пациента) и объективные (определяемые самим врачом) особенности состояния пациента. На основании этих данных

устанавливается предварительный диагноз. Результатом осмотра является написание так называемого приемного статуса -- основы истории болезни пациента.

2)План дополнительного обследования определяется на основании предварительного диагноза с учетом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

3)Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента.

4)Формулирование окончательного диагноза осуществляется на основании предварительного диагноза с учетом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.

Билет 34.

1. Рак печени. Заболеваемость, морфологические формы. Клиника. Диагностика. Лечение.

Клиническая картина и диагностика. На ранних стадиях клинические проявления заболевания отсутствуют или весьма скудны, преобладают общие симптомы онкологического заболевания: слабость, похудание, снижение работоспособности, утомляемость, анорексия, психическая депрессия. В более поздних стадиях больные отмечают тупые боли в правом подреберье, гипертермию. У 30 % из них выявляют гепатомегалию, реже — опухолевый узел или плотный бугристый нижний край печени. К поздним симптомам относят асцит и обтурационную желтуху, возникающие за счет сдавления опухолью внутрипеченочных ветвей воротной вены и магистральных желчных протоков. Быстрое прогрессирование симптомов болезни, ухудшение общего состояния пациентов с циррозом печени указывают на развитие цирроза—рака печени. Большинство инструментальных методов исследования выявляют косвенные признаки ракового процесса, характерные для объемного образования. Морфологическое подтверждение диагноза можно получить при лапароскопии с прицельной биопсией опухолевого узла, а также при пункции опухоли под контролем ультразвукового исследования или компьютерной томографии. У больных гепатоцеллюлярный раком, кроме того, в крови определяют фетопротеин (эмбриональный белок) в довольно высокой концентрации.

Лечение:

Стандартным методом лечения рака печени являются резекция и трансплантация печени. Если пациентам невозможно выполнить резекцию печени, они вышли за принятые критерии для трансплантации либо ожидают пересадку печени, то прибегают к нерезекционной локорегиональной терапии — местным чрескожным методам лечения, не связанным с операцией:

•черескожной инъекции этанола;

•радиочастотной абляции;

•химиотерапии и иммунотерапии;

2.Методика исследования больных с болезнями поджелудочной железы.

1)Первичный осмотр больного заключается в том, что врач выясняет субъективные (со слов пациента) и объективные (определяемые самим врачом) особенности состояния пациента. На основании этих данных устанавливается предварительный диагноз. Результатом осмотра является написание так называемого приемного статуса -- основы истории болезни пациента.

2)План дополнительного обследования определяется на основании предварительного диагноза с учетом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

3)Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента.

4)Формулирование окончательного диагноза осуществляется на основании предварительного диагноза с учетом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.

Билет 35.

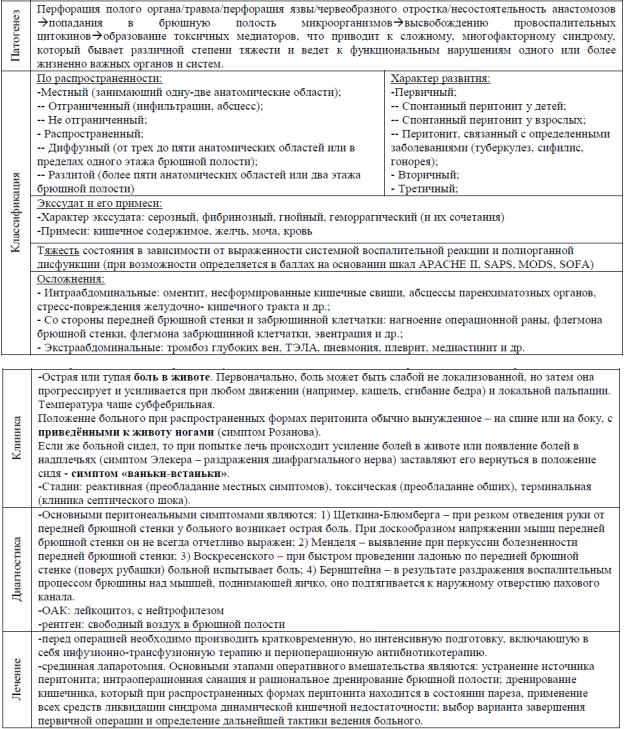

1.Острый гнойный перитонит. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения.

Перитонит — острое диффузное воспаление висцеральной и париетальной брюшины, не имеющее тенденции к отграничению. Отграниченное воспаление брюшины называют абсцессом или воспалительным инфильтратом, образовавшимся в результате склеивания фибрином органов (сальник, петли кишечника, париетальная брюшина), расположенных рядом с воспаленным органом.

2.Методика исследования больных с болезнями печени.

1)Первичный осмотр больного заключается в том, что врач выясняет субъективные (со слов пациента) и объективные (определяемые самим врачом) особенности состояния пациента. На основании этих данных устанавливается предварительный диагноз. Результатом осмотра является написание так называемого приемного статуса -- основы истории болезни пациента.

2)План дополнительного обследования определяется на основании предварительного диагноза с учетом особенностей, выявленных при первичном осмотре.

3)Динамическое наблюдение за больным позволяет уточнить основной диагноз, подтвердить или отвергнуть предварительные суждения по поводу состояния органов и систем пациента.

4)Формулирование окончательного диагноза осуществляется на основании предварительного диагноза с учетом дополнительных данных, полученных при обследовании больного и динамическом наблюдении.