- •Формирование рейтинговой оценки выполнения практических заданий по дисциплине «Введение в специальность»

- •Ответ на контрольный вопрос

- •Источники

- •2 Статья «Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки атомных станций» [Электронный ресурс] : Режим доступа - https://studfile.Net/preview/9426011/page:22/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Специальность 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

Специализация «Электроснабжение железных дорог»

Факультет Автоматизация и интеллектуальные технологии

Кафедра Электроснабжение железных дорог

Группа ЭС-305

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №__

Фамилия, имя, отчество обучающегося

по дисциплине Введение в специальность

на тему

-

Обучающийся

_________________

подпись, дата

__________________________

И.О. Фамилия

Преподаватель

(комментарии к защите)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________

подпись, дата

И.А. Баранов

учёное звание, И.О. Фамилия

Санкт-Петербург

2022

Формирование рейтинговой оценки выполнения практических заданий по дисциплине «Введение в специальность»

обучающегося __________________________

Показатель оценивания |

Критерии оценивания |

Шкала оценивания |

Количество баллов, полученное обучающимся в процессе оценивания |

Полнота раскрытия темы |

Тема раскрыта полностью |

10 |

|

Тема раскрыта не полностью |

5 |

||

Тема не раскрыта |

0 |

||

Оформление отчёта в соответствии с рекомендациями |

Соответствует |

2,5 |

|

Не соответствует |

1 |

||

Оригинальность содержательной и графической части |

Оригинальность 80-100% |

5 |

|

Оригинальность 50-79% |

2 |

||

Оригинальность < 50% |

0 |

||

Итого |

17,5 |

|

|

Ассистент кафедры «Электроснабжение

железных дорог» И.А. Баранов

Схема технологического процесса АЭС

Цель работы: изучить схему технологического процесса АЭС, обобщить сведенья об АЭС, а также о перспективности их дальнейшего развития

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом). [1]

АЭС работает по принципу теплового двигателя, использующего пароводяной цикл Ренкина (обычно на насыщенном паре, то есть начальная точка адиабаты турбины на T-S-диаграмме находится под колоколом кривой насыщения, только реакторы с ЖМТ-теплоносителем (БН-800, БН-1200) и газоохлаждаемые (AGR) реакторы, применяемые в атомной энергетике, на данный момент производят перегретый пар). [2]

Работа АЭС осуществляется благодаря ядерному топливу. Ядерное топливо-это любой материал, который может быть использован для получения ядерной энергии. Наиболее распространенным типом ядерного топлива являются делящиеся элементы, которые могут подвергаться цепным реакциям ядерного деления в реакторе. Наиболее распространенными ядерными топливами являются 235U и 239Pu. Природный уран содержит 0,7% 235U. Но его количество должно быть увеличено на заводах-обогатителях примерно до 3%, чтобы быть более полезным в ядерной области.

Когда нейтрон ударяется об атом урана, уран расщепляется на два более легких атома и одновременно выделяет тепло. Деление тяжелых элементов-это экзотермическая реакция, которая может высвобождать большое количество энергии как в виде электромагнитного излучения, так и в виде кинетической энергии осколков. Цепная реакция относится к процессу, в котором нейтроны, высвобожденные при делении, производят дополнительное деление по крайней мере еще в одном ядре.

Это ядро, в свою очередь, производит нейтроны, и процесс повторяется. Контролируемый процесс используется в ядерной энергетике, неконтролируемый в ядерном оружии.

Принцип работы атомной электростанции строится в расщеплении атома ядерного топлива. Когда атом урана расщепляется, часть энергии, которая удерживала его вместе, высвобождается в виде излучения тепла. Поскольку энергия и масса зависимы, высвобожденная энергия — это также высвобожденная масса.

235U + 1 нейтрон = 2 нейтрона + 92Kr (криптон) + 142Ba (барий) + ЭНЕРГИЯ

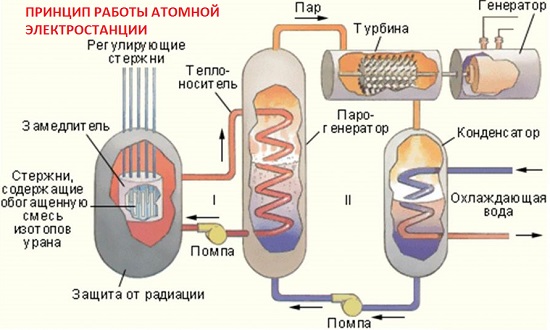

Принцип работы атомной электростанции (см. Рис. 1) основан и состоит из управляемого атомного реактора из стержней, которые изготовлены из стали, содержащей высокий процент материала, способного поглощать нейтроны, например бор. Стержни управления находятся в активной зоне реактора. Они контролируют количество реакции и, следовательно, количество вырабатываемой тепловой энергии. Кроме того для регулирования скорости синтеза применяются замедлители. Типичными замедлителями являются вода, графит или тяжелая вода (D2O). Только нейтроны с достаточно низкой скоростью могут производить деление ядер урана.

Классификация

По типу реакторов

Атомные электростанции классифицируются в соответствии с установленными на них реакторами:

Реакторы на тепловых нейтронах, использующие специальные замедлители для увеличения вероятности поглощения нейтрона ядрами атомов топлива

Реакторы на лёгкой воде

Реакторы на тяжёлой воде

Реакторы на быстрых нейтронах

Субкритические реакторы, использующие внешние источники нейтронов

Термоядерные реакторы

По виду отпускаемой энергии

Атомные станции по виду отпускаемой энергии можно разделить на:

Атомные электростанции (АЭС), предназначенные для выработки электрической энергии. При этом на многих АЭС есть теплофикационные установки, предназначенные для подогрева сетевой воды, используя тепловые потери станции.

Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), вырабатывающие как электроэнергию, так и тепловую энергию. [1]

Рис. 1 Принцип работы АЭС

Ядерная реакция производит тепло, которое уносится теплоносителем. Типичными хладагентами являются вода, углекислый газ, жидкий натрий. Пар вырабатываемый в парогенераторе пар переходит в паровую турбину. Сила паровой струи заставляет турбину вращаться. Турбина связана с генератором, который производит электричество. [3]

Главное преимущество — практическая независимость от источников топлива из-за небольшого объёма используемого топлива, например 54 тепловыделяющих сборки общей массой 41 тонна на один энергоблок с реактором ВВЭР-1000 в 1-1,5 года (для сравнения, одна только Троицкая ГРЭС мощностью 2000 МВт сжигает за сутки два железнодорожных состава угля). Расходы на перевозку ядерного топлива, в отличие от традиционного, ничтожны. В России это особенно важно в европейской части, так как доставка угля из Сибири слишком дорога.

Огромным преимуществом АЭС является её относительная экологическая чистота. На ТЭС суммарные годовые выбросы вредных веществ, в которые входят сернистый газ, оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды, альдегиды и золовая пыль, на 1000 МВт установленной мощности составляют от примерно 13 000 тонн в год на газовых и до 165 000 тонн на пылеугольных ТЭС. Подобные выбросы на АЭС полностью отсутствуют. ТЭС мощностью 1000 МВт потребляет 8 миллионов тонн кислорода в год для окисления топлива, АЭС же не потребляют кислорода вообще. Единственный фактор, в котором АЭС уступают в экологическом плане традиционным КЭС — тепловое загрязнение, вызванное большими расходами технической воды для охлаждения конденсаторов турбин, которое у АЭС несколько выше из-за более низкого КПД (не более 35 %), однако этот фактор важен для водных экосистем, а современные АЭС в основном имеют собственные искусственно созданные водохранилища-охладители или вовсе охлаждаются градирнями. Также некоторые АЭС отводят часть тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения городов, что снижает непродуктивные тепловые потери, существуют действующие и перспективные проекты по использованию «лишнего» тепла в энергобиологических комплексах (рыбоводство, выращивание устриц, обогрев теплиц и пр.).

Главный недостаток АЭС — тяжелые последствия аварий, для исключения которых АЭС оборудуются сложнейшими системами безопасности с многократными запасами и резервированием, обеспечивающими исключение расплавления активной зоны даже в случае максимальной проектной аварии (местный полный поперечный разрыв трубопровода циркуляционного контура реактора). Это делает современные АЭС все более дорогими. Серьёзной проблемой для АЭС является их ликвидация после выработки ресурса, по оценкам она может составить до 20 % от стоимости их строительства. Срок полного демонтажа может достигать 100 лет из-за необходимости снижения остаточного излучения до безопасного для нахождения персонала уровня.

Принцип работы атомной электростанции использует энергию, выделяемую при расщеплении атомов определенных элементов. Впервые ядерная технология была разработана в 1940-х годах, а во время Второй мировой войны исследования первоначально были сосредоточены на производстве бомб путем расщепления атомов либо урана, либо плутония.

Сегодня известно, что только восемь стран обладают ядерным потенциалом. В отличие от этого, 56 эксплуатируют гражданские исследовательские реакторы, а 30 размещают около 450 коммерческих ядерных энергетических реакторов общей установленной мощностью более 377 000 МВт. Это более чем в три раза превышает суммарные генерирующие мощности Франции или Германии из всех источников. Порядка 60 ядерных энергетических реакторов находятся в стадии строительства, что эквивалентно 17% существующей мощности, в то время как более 150 твердо запланированы, что эквивалентно 46% нынешней мощности.

Однако, ближайшее будущее ядерной энергетики будет оставаться на уровне 14% -15% от мирового производства электроэнергии. [3]