- •Модуль № 2. «Физиология сенсорных функций». Ответы на вопросы по теме занятия: «Физиология равновесия и слуха.»

- •Функции вестибулярной сенсорной системы.

- •Строение и функции вестибулярного аппарата как периферического отдела вестибулярной сенсорной системы.

- •Характеристика рецепторов вестибулярного аппарата, механизм вестибулорецепии.

- •Проводниковый и корковый отделы вестибулярной сенсорной системы.

- •Строение и функции наружного и среднего уха.

- •Строение и функции внутреннего уха.

- •Механизм слуховой рецепции.

- •Электрические явления в улитке.

- •Проводниковый и корковый отделы слуховой сенсорной системы.

- •Анализ частоты звука.

- •Анализ интенсивности звука.

- •Слуховые ощущения.

- •Бинауральный слух.

- •Методы исследования слуха.

- •Ситуационные задачи

Проводниковый и корковый отделы вестибулярной сенсорной системы.

-Нормальная физиология Н. И. Агаджаняна-

-Покровский 2003г.-

-Алипов-

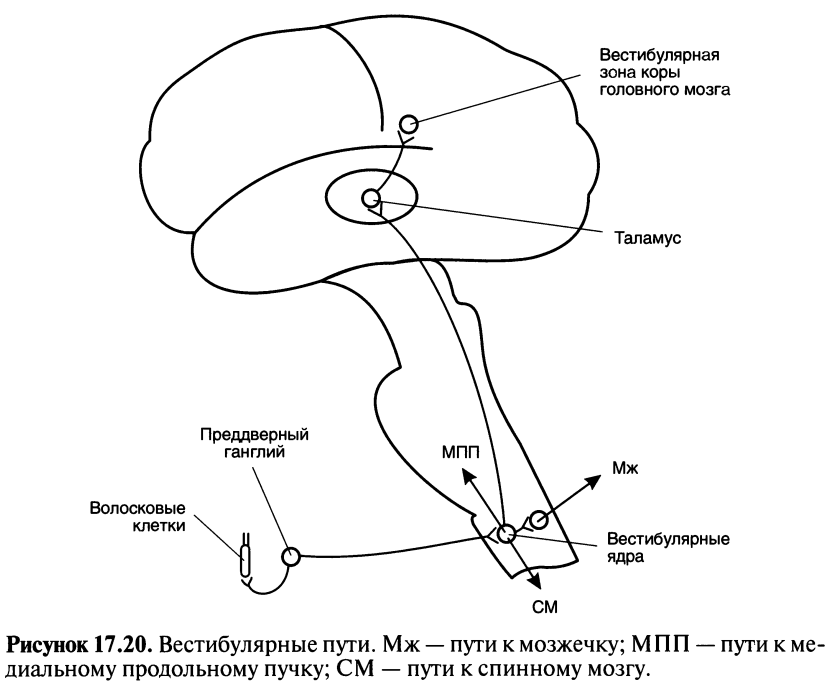

Схема центральной части вестибулярной системы представлена на рис. 17.20.

Тела чувствительных биполярных нейронов, окончания которых иннервируют волосковые клетки пятен и ампул, располагаются в преддверном ганглии, залегающем во внутреннем слуховом проходе.

Аксоны этих биполярных нейронов образуют преддверную (или вестибулярную) часть преддверно-улиткового нерва и направляются в продолговатый мозг, переключаясь в нем на нейронах вестибулярных ядер.

Импульсы, приходящие по волокнам преддверно-улиткового нерва, активируют и переключаются на нейроны бульбарного вестибулярного комплекса, в состав которого входят (вестибулярные) ядра:

преддверное верхнее (Бехтерева);

преддверное латеральное (Дейтерса);

преддверное медиальное (Швальбе);

преддверное нижнее (Роллера).

В стволе мозга от вестибулярных ядер вестибулярные пути идут ко многим структурам, относящимся к управлению движениями (гл. 5):

к спинному мозгу:

к мотонейронам мышц-разгибателей – через вестибулоспинальный путь;

после переключения в ретикулярной формации – через ретикулоспинальные пути;

к мозжечку, особенно – медиальной зоне (червю);

к ганглиям автономной нервной системы;

к вестибулярным ядрам противоположной стороны, к мотонейронам шейного отдела спинного мозга,

к ядрам нервов мышц шеи – через медиальный продольный пучок;

к ядрам глазодвигательных нервов – также через медиальный продольный пучок;

к ретикулярной формации;

к гипоталамусу.

За счет вышеперечисленных связей осуществляется автоматический контроль равновесия тела (без участия сознания). За сознательный анализ положения тела в пространстве отвечают таламокортикальные проекции (см. ниже).

Некоторые вестибулярные пути идут от ствола мозга в таламус и далее в кору головного мозга – для сознательного восприятия положения и движений головы.

Основные афферентные пути и проекции вестибулярных сигналов. Есть два основных пути поступления вестибулярных сигналов в кору большого мозга:

прямой – через дорсомедиальную часть вентрального постлатерального ядра

непрямой (вестибулоцеребеллоталамический) путь – через медиальную часть вентролатерального ядра (в моторную кору кпереди от центральной извилины поступает информация о поддержании тонических реакций, связанных с оценкой позы тела).

В коре полушарий большого мозга основные афферентные проекции вестибулярного аппарата локализованы в задней части постцентральной извилины. В моторной зоне коры спереди от нижней части центральной борозды обнаружена вторая вестибулярная зона.

-Покровский 2003г.-

Электрические явления в вестибулярной системе. Даже в полном покое в вестибулярном нерве регистрируется спонтанная импульсация. Частота разрядов в нерве повышается при поворотах головы в одну сторону и тормозится при поворотах в другую (детекция направления движения). Реже частота разрядов повышается или, наоборот, тормозится при любом движении. У 2/з волокон обнаруживают эффект адаптации (уменьшение частоты разрядов) во время длящегося действия углового ускорения. Нейроны вестибулярных ядер обладают способностью реагировать и на изменение положения конечностей, повороты тела, сигналы от внутренних органов, т. е. осуществлять синтез информации, поступающей из разных источников.

-Нормальная физиология Н. И. Агаджаняна-

Чувствительность вестибулярного анализатора

Чувствительность вестибулярной системы здорового человека очень высока: отолитовый аппарат позволяет воспринять ускорение прямолинейного движения, равное всего 2 см/с2. Порог различения наклона головы в сторону – всего около 1°, а вперед и назад – 1,5-2°. Рецепторная система полукружных каналов позволяет человеку замечать ускорения вращения 2–3°∙с-2.

Она неодинакова для различных видов движений. При прямолинейном движении порог различения ускорения равен 2-20 см/с, для углового ускорения порог различения вращения равен 2- 3 градусам/с. Порог различения наклона головы в сторону составляет около 1 градуса, вперед-назад – около 1,5-2 градусов. При вибрации, качке, тряске происходит снижение чувствительности вестибулярного аппарата. Сильные и длительные нагрузки на вестибулярный аппарат вызывают у некоторых людей патологический симптомокомплекс, названный «болезнью движения, или морской болезнью». При этом возникают вестибуловегетативпые реакции: изменения сердечного ритма, тонуса сосудов, усиление моторики желудочно-кишечного тракта, саливация, тошнота, рвота. Проявления морской болезни могут быть уменьшены применением некоторых лекарственных препаратов.

Важным показателем состояния вестибулярной системы является вестибулоглазодвигательный рефлекс (глазной нистагм), который проявляется в ритмическом медленном движении глаз в сторону, противоположную вращению, и быстром, скачкообразном движении глаз в обратном направлении. Нистагм появляется после вращения, он дает возможность обзора пространства в условиях перемещения тела.

Вестибулярные рефлексы, их характеристика. Нистагм глаз. -Физиология человека, в 3-х томах, Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса, Том 1. 1997-

Статические и статокинетические рефлексы. Равновесие поддерживается рефлекторно, без принципиального участия в этом сознания. Выделяют статические и статокинетические рефлексы. Вестибулярные рецепторы и соматосенсорные афференты, особенно от проприоцепторов шейной области, связаны и с теми и с другими. Статические рефлексы обеспечивают адекватное взаиморасположение конечностей, а также устойчивую ориентацию тела в пространстве, т.е. позные рефлексы. Вестибулярная афферентация поступает в данном случае от отолитовых органов. Статический рефлекс, легко наблюдаемый у кошки благодаря вертикальной форме ее зрачка, – компенсаторное вращение глазного яблока при повороте головы вокруг длинной оси тела (например, левым ухом вниз). Зрачки при этом все время сохраняют положение, очень близкое к вертикальному. Такой рефлекс наблюдается и у человека. Статокинетические рефлексы – это реакции на двигательные стимулы, сами выражающиеся в движениях. Они вызываются возбуждением рецепторов полукружных каналов и отолитовых органов; их примеры – вращение тела кошки в падении, обеспечивающее ее приземление на все четыре лапы, или движения человека, восстанавливающего равновесие после того, как он споткнулся.

При вращении тела вокруг вертикальной оси раздражаются практически только горизонтальные полукружные каналы, т. е. отклонение их купул вызывает горизонтальный нистагм. Направление обоих его компонентов (быстрого и медленного) зависит от направления вращения и, таким образом, от направления деформации купул. Если тело вращается вокруг горизонтальной оси (например, проходящей через уши или саггитально через лоб), стимулируются вертикальные полукружные каналы и возникает вертикальный, или вращательный, нистагм. Направление нистагма принято определять по его быстрой фазе, т.е. при «правом нистагме» взгляд «перескакивает» вправо.

При пассивном вращении тела к возникновению нистагма ведут два фактора: стимуляция вестибулярного аппарата и перемещение поля зрения относительно человека. Оптокинетический (вызванный зрительной афферентацией) и вестибулярный нистагмы действуют синергически.

Еще один клинический способ запуска вестибулярного нистагма – термостимуляция горизонтальных полукружных каналов. Его преимущество–в возможности тестировать каждую сторону тела отдельно. Голову сидящего испытуемого отклоняют назад приблизительно на 60° (у лежащего на спине человека ее приподнимают на 30°), чтобы горизонтальный полукружный канал занимал строго вертикальное направление. Затем наружный слуховой проход промывают холодной или теплой водой. Наружный край полукружного канала расположен к нему очень близко, поэтому сразу же охлаждается или нагревается. В соответствии с теорией Барани плотность эндолимфы при нагревании понижается; следовательно, ее нагретая часть поднимается, создавая разность давлений по обе стороны купулы; возникающая деформация вызывает нистагм. Исходя из его природы, этот вид нистагма называют калорическим. При нагревании он направлен к месту термического воздействия, при охлаждении–в обратную сторону. У людей, страдающих вестибулярными расстройствами, нистагм отличается от нормального качественно и количественно. Детали его тестирования приведены в работе. Следует отметить, что калорический нистагм может возникать в космических кораблях в условиях невесомости, когда различия плотности эндолимфы несущественны. Следовательно, в его запуске участвует, по крайней мере, еще один, пока не известный механизм, например, прямое термическое воздействие на вестибулярный орган.

-Покровский 2003г.-

Комплексные рефлексы, связанные с вестибулярной стимуляцией. Нейроны вестибулярных ядер обеспечивают контроль и управление различными двигательными реакциями. Важнейшими из этих реакций являются следующие: вестибулоспинальные, вестибуловегетативные и вестибулоглазодвигательные. Вестибулоспинальные влияния через вестибуло-, ретикулои руброспинальные тракты изменяют импульсацию нейронов сегментарных уровней спинного мозга. Так осуществляется динамическое перераспределение тонуса скелетной мускулатуры и включаются рефлекторные реакции, необходимые для сохранения равновесия. Мозжечок при этом ответствен за фазический характер этих реакций: после его удаления вестибулоспинальные влияния становятся по преимуществу тоническими. Во время произвольных движений вестибулярные влияния на спинной мозг ослабляются.

В вестибуловегетативные реакции вовлекаются сердечно-сосудистая система, пищеварительный тракт и другие внутренние органы. При сильных и длительных нагрузках на вестибулярный аппарат возникает патологический симптомокомплекс, названный болезнью движения, например морская болезнь. Она проявляется изменением сердечного ритма (учащение, а затем замедление), сужением, а затем расширением сосудов, усилением сокращений желудка, головокружением, тошнотой и рвотой. Повышенная склонность к болезни движения может быть уменьшена специальной тренировкой (вращение, качели) и применением ряда лекарственных средств.

Вестибулоглазодвигательные рефлексы (глазной нистагм) состоят в медленном движении глаз в противоположную вращению сторону, сменяющемся скачком глаз обратно. Само возникновение и характеристика вращательного глазного нистагма – важные показатели состояния вестибулярной системы, они широко используются в морской, авиационной и космической медицине, а также в эксперименте и клинике.