Кишечно-печеночная циркуляция желчных кислот важна не только в гидролизе и всасывании липидов, но и в других процессах.

Кишечно-печеночная циркуляция желчных кислот важна не только в гидролизе и всасывании липидов, но и в других процессах.

1.регуляторная:

-регулируют холерез и

-регулируют выделения в составе желчи холестерина, желчных пигментов, активности печеночных цитоферментов,

-влияют на транспортную активность энтероцитов,

-влияют на ресинтез триглицеридов в энтероцитах,

-регулируют пролиферацию, передвижение, апоптоз и отторжение энтероцитов с кишечных ворсинок.

Регуляторное влияние желчи распространяется:

на секрецию желудка, поджелудочной железы и тонкой кишки,

эвакуаторную деятельность гастродуоденального комплекса,

моторику кишечника,

реактивность органов пищеварения по отношению к нейротрансмиттерам, регуляторным пептидам и аминам.

2.поддержание и стимуляция физиологических и биохимических процессов (при нормальном содержании в крови желчных кислот);

3.угнетение физиологических и биохимических процессов (при повышении концентрации желчных кислот в крови) затем проявление их токсического действия.

8.Вопрос

Пищеварение в тонкой кишке.

Кишечный сок:

является продуктом деятельности всей слизистой оболочки тонкой кишки;

является продуктом деятельности всей слизистой оболочки тонкой кишки;

представляет собой мутную вязкую жидкость;

представляет собой мутную вязкую жидкость;

за сутки у человека выделяется до 2,5 л.

Кишечный сок имеет сложный состав и разное происхождение. Находящийся в полости петли тонкой кишки сок является продуктом многих клеток и процессов (в том числе десквамации энтероцитов и двустороннего транспорта высоко- и низкомолекулярных веществ):

бруннеровы железы (их секрет – густая бесцветная жидкость слабоосновной реакции, обладающая небольшой протеолитической, амилолитической и липолитической активностью);

либеркюновы железы (их секрет богат ферментами);

многие эпителиоциты крипт тонкой кишки:

бокаловидные клетки;

эпителиоциты с исчерченной каемкой;

энтероциты с ацидофильными гранулами/клетки Панета.

Состав и функции сока тонкой кишки

Сок имеет рH 7,2-7,5 (при усилении секреции – до 8,6).

Состав кишечного сока (точнее, её жидкой части):

98% воды;

2% сухого остатка (20 г/л):

неорганические вещества (10 г/л): хлориды, гидрокарбонаты и фосфаты натрия, калия, кальция

органические вещества:

белки,

аминокислотами,

мочевина и другими продуктами обмена веществ;

Плотная часть сока:

желтовато-серая масса;

имеет вид слизистых комков;

включает в себя неразрушенные эпителиальные клетки, их фрагменты и слизь – секрет бокаловидных клеток.

включает в себя неразрушенные эпителиальные клетки, их фрагменты и слизь – секрет бокаловидных клеток.

обладает значительно большей ферментативной активностью, чем жидкая.

В кишечном соке содержится более 20 ферментов, которые обеспечивают пристеночное пищеварение:

пептиды гидролизуются:

дипептидазами

трипептидазами

аминопептидазами

аминополипептидазами

углеводы гидролизуются:

а-глюкозидазами:

мальтаза;

изомальтаза;

сахараза (инвертаза);

трегалаза;

а-галактазидазой (лактаза),

глюкоамилазой ( -амилаза).

липиды гидролизуются:

холестеринэстеразой;

фосфолипазами А и В;

кишечной моноглицеридлипазой (гидролизует моноглицериды с любой длиной углеводородной цепи, а также короткоцепочечные ди- и триглицериды, в меньшей мере – триглицериды со средней длиной цепи и эфиры холестерина);

нуклеопротеиды гидролизуются:

нуклеопротеиды гидролизуются:

протеазами

нуклеиновые кислоты гидролизуются:

РНК- и ДНК-азами;

олигонуклеотиды гидролизуются:

олигонуклеотиды гидролизуются:

нуклеазами;

эстеразами;

нуклеотиды гидролизуются:

щелочными фосфатазами;

более специфичными нуклеотидазами;

Ферментный спектр слизистой оболочки тонкой кишки и ее сока изменяется под влиянием длительных режимов питания.

9. Вопрос

Регуляция секреции сока тонкой кишки

Секреция кишечных желез усиливается:

при приеме пищи,

при местном механическом и химическом раздражении кишки:

посредством холинергических нейронов;

под влиянием некоторых кишечных гормонов.

Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки увеличивает выделение жидкой части сока.

Химическими стимуляторами секреции тонкой кишки являются:

продукты переваривания белка, жира;

Местное воздействие продуктов переваривания питательных веществ вызывает отделение кишечного сока, богатого ферментами.

панкреатический сок;

соляная и другие кислоты.

Акт еды существенного влияния на кишечную секрецию не оказывает.

Акт еды существенного влияния на кишечную секрецию не оказывает.

Гуморальная регуляция:

ГИП, ВИП, мотилин – стимулируют кишечную секрецию;

соматостатин – тормозит кишечную секрецию.

Имеются данные

Имеются данные

о модуляции секреции под влиянием ЦНС;

о стимулирующем действии на секрецию холиномиметических веществ;

о тормозном влиянии холинолитиков и симпатомиметических веществ.

10. Вопрос

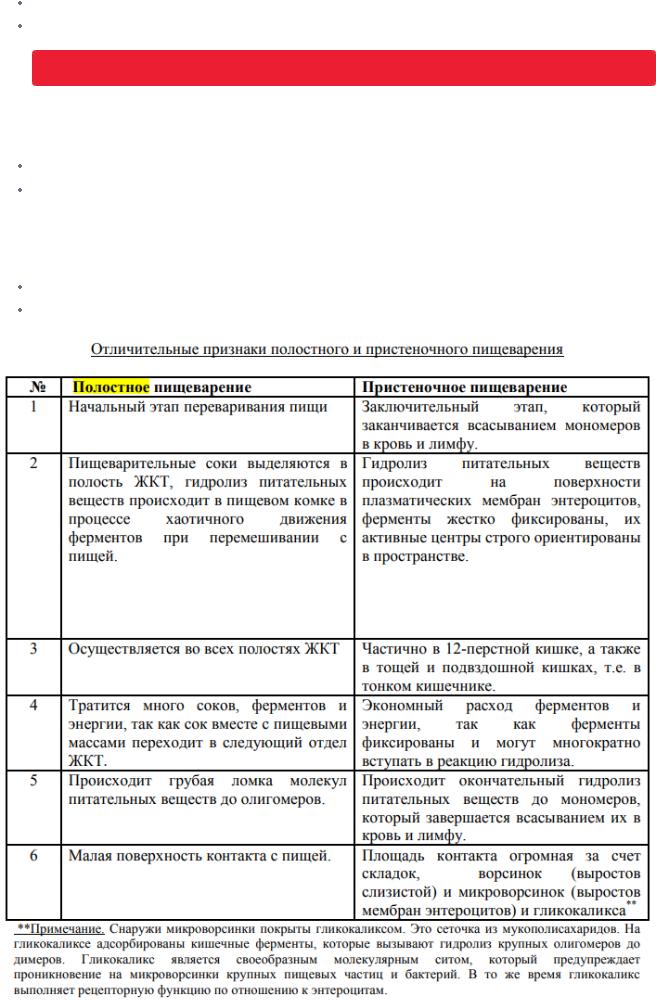

Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ

В тонкой кишке происходит

полостное пищеварение;

пристеночное пищеварение;

не исключено и внутриклеточное.

не исключено и внутриклеточное.

Полостное пищеварение в тонкой кишке:

осуществляется ферментами панкреатического и кишечного секретов;

в результате гидролизуются крупномолекулярные нутриенты и образуются в основном олигомеры.

Пристеночное пищеварение в тонкой кишке:

продолжает гидролиз пристеночного пищеварения;

завершается на мембране энтероцитов.

Регуляция разных типов пищеварения

Регуляция разных типов пищеварения

Регуляция полостного пищеварения

осуществляется путем:

изменения секреции пищеварительных желез;

скорости продвижения химуса по тонкой кишке;

интенсивности пристеночного пищеварения и всасывания.

Регуляция пристеночного пищеварения:

изучена недостаточно.

его интенсивность зависит от:

полостного пищеварения и, следовательно, факторов, влияющих на него;

также от моторики кишки, изменяющей переход веществ из химуса в исчерченную каемку;

также от величины пор исчерченной каемки, ферментного состава в ней;

также от сорбционных свойств мембраны;

на мембранное пищеварение влияют:

гормоны надпочечников (синтез и транслокация ферментов);

диеты;

другие факторы.

11. Вопрос

Моторная деятельность тонкой кишки.

Моторная деятельность тонкой кишки обеспечивает:

перемешивание ее химуса с пищеварительными секретами;

продвижение химуса по кишке;

смену химуса у слизистой оболочки;

повышение внутрикишечного давления;

т. е. способствует гидролизу и всасыванию питательных веществ.

Движение тонкой кишки происходит в результате координированных сокращений продольного и циркулярного слоев гладких мышц.

Движение тонкой кишки происходит в результате координированных сокращений продольного и циркулярного слоев гладких мышц.

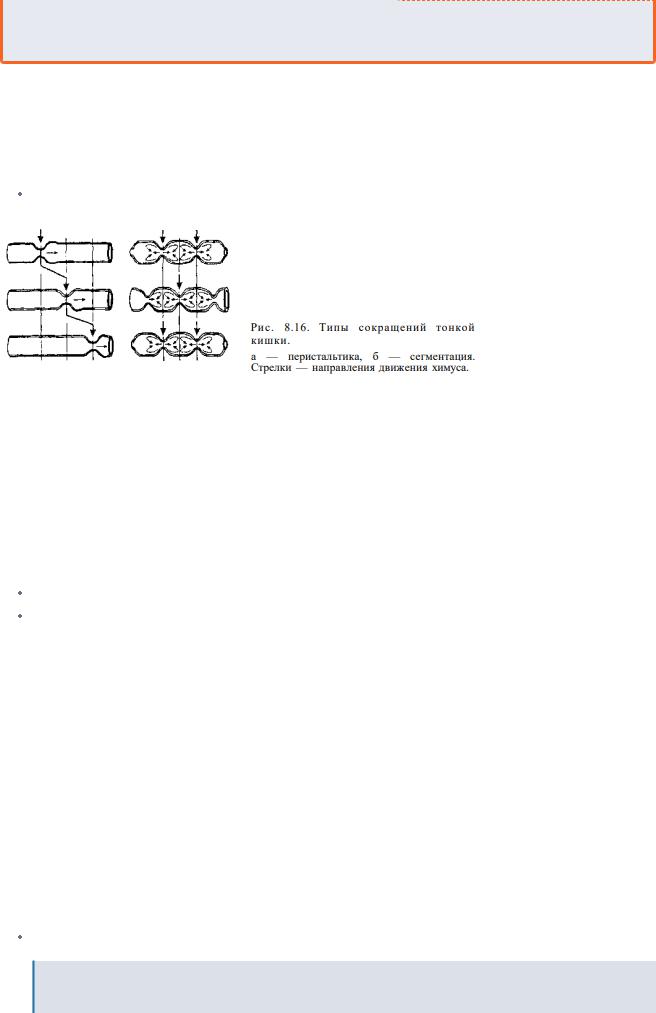

Принято различать несколько типов сокращений тонкой кишки (рис. 8.16):

ритмическая сегментация;

Ритмическая сегментация

Ритмическая сегментация

обеспечивается преимущественно сокращениями циркулярного слоя мышц:

1.при этом содержимое кишки делится на части;

2.следующим сокращением образуется новый сегмент кишки, содержимое которого состоит из двух частей соседних сегментов;

данными сокращениями достигается перемешивание химуса.

маятникообразные;

Маятникообразные сокращения

Маятникообразные сокращения

обеспечиваются продольными и циркулярными мышцами, при этом:

происходит перемещение химуса «вперед-назад»;

слабое поступательное движение его в аборальном направлении.

Первые два типа относятся к ритмическим, или сегментирующим, сокращениям.

В верхних отделах тонкой кишки человека частота ритмических сокращений составляет 9-12, в нижних 6-8 в 1 мин.

перистальтические (очень медленные, медленные, быстрые, стремительные);

Перистальтическая волна

Перистальтическая волна

состоит из перехвата и расширения тонкой кишки,

продвигает химус в аборальном направлении.

одновременно по длине кишки продвигается несколько волн со скоростью 0,1-0,3 см/с (в проксимальных отделах быстрее, чем в дистальных)

Скорость стремительной пропульсивной волны 7-12 см/с.

антиперистальтические;

Антиперистальтические сокращения

Антиперистальтические сокращения

волна движется в обратном, оральном направлении.

В норме тонкая кишка, как и желудок, антиперистальтически не сокращаются

(это характерно для рвоты).

тонические.

Тонические сокращения

Тонические сокращения

могут иметь локальный характер или передвигаться с очень малой скоростью

монофазные волны повышают внутрикишечное давление до 30-90 см вод. ст. (исходное (базальное) давление в полости тонкой кишки составляет 5-14 см вод.ст.);

медленный компонент сокращений длится от одной до нескольких минут и повышает давление не столь значительно.

Её регуляция

Моторика тонкой кишки регулируется миогенными, нервными и гуморальными механизмами.

I. Миогенные механизмы:

обеспечивают автоматизм кишечных мышц и сократительную реакцию на растяжение кишки;

фазная сократительная деятельность кишки реализуется нейронами миэнтерального нервного сплетения, обладающими ритмической фоновой активностью.

Кроме осцилляторов энтеральных метасимпатических ганглиев имеются два датчика ритма кишечных сокращений:

Кроме осцилляторов энтеральных метасимпатических ганглиев имеются два датчика ритма кишечных сокращений:

1.у места впадения в двенадцатиперстную кишку общего желчного протока,

2.в подвздошной кишке.

Эти датчики и ганглии энтерального нервного сплетения контролируются нервными и гуморальными механизмами.

II.Нервные механизмы:

парасимпатические влияния – преимущественно усиливают моторику тонкой кишки,

парасимпатические влияния – преимущественно усиливают моторику тонкой кишки,

симпатические влияния – тормозят моторику тонкой кишки.

симпатические влияния – тормозят моторику тонкой кишки.

Описаны пептидергические нервные влияния обоих типов.

Описаны пептидергические нервные влияния обоих типов.

Эффекты раздражения вегетативных нервов в большой мере зависят от состояния кишки, на фоне которого производятся раздражения. Изменяют моторику раздражения спинного и продолговатого мозга, гипоталамуса, лимбической системы, коры большого мозга.

Раздражения передних и средних ядер отделов гипоталамуса преимущественно возбуждают, а

заднего тормозят моторику желудка, тонкой и толстой кишки.

1.акт еды тормозит;

2.затем акт еды усиливает кишечную моторику;

3.в дальнейшем моторика зависит от физических и химических свойств химуса (усиливают ее грубые виды пищи, богатые непереваренными в тонкой кишке пищевыми волокнами, продукты переваривания питательных веществ, особенно жиры, кислоты, основания, соли).

Важное значение имеют рефлексы с различных отделов пищеварительного тракта на моторику тонкой кишки:

Важное значение имеют рефлексы с различных отделов пищеварительного тракта на моторику тонкой кишки:

пищеводно-кишечный (возбуждающий),

желудочно-кишечный (возбуждающий и тормозящий),

ректоэнтеральный (тормозящий).

Дуги этих рефлексов замыкаются на различных уровнях ЦНС и в периферических ганглиях.

В целом

В целом

Моторная деятельность любого участка тонкой кишки – суммарный результат местных,

удаленных влияний в пределах пищеварительного тракта и влияний с других систем организма.

III. Гуморальная регуляция:

серотонин, гистамин, гастрин, мотилин, ХЦК, вещество П, вазопрессин, окситоцин,

серотонин, гистамин, гастрин, мотилин, ХЦК, вещество П, вазопрессин, окситоцин,

брадикинин и др. – усиливают моторику тонкой кишки, действуя на миоциты или энтеральные нейроны;

секретин, ВИП, ГИП и др. – тормозят моторику тонкой кишки.

12. Вопрос

Различные вещества всасываются в пищеварительном тракте посредством различных механизмов, имея характерную топографию всасывания.

Всасывание воды в тонкой кишке

I. Вода в желудочно-кишечный тракт поступает в составе:

пищи и выпиваемых жидкостей (за 1 сут 2-2,5 л воды),

секретов пищеварительных желез (за 1 сут 6-7 л воды).

II.Поступаемая вода:

всего 100-150 мл – выводится же с калом;

всего 100-150 мл – выводится же с калом;

остальное количество – всасывается из пищеварительного тракта:

остальное количество – всасывается из пищеварительного тракта:

в кровь;

в кровь;

в лимфу (небольшое количество).

в лимфу (небольшое количество).

III.Всасывание воды:

1.начинается в желудке;

2.наиболее интенсивно происходит в тонкой и особенно толстой кишке.

IV. Абсорбция воды:

всасывается основное её количество – из изотонических растворов кишечного химуса;

так как в кишечнике гипер- и гипотонические растворы соответственно концентрируются или разводятся

требует затраты энергии – из изотонических и гипертонических растворов.

Всасываемые эпителиоцитами растворенные вещества «тянут» за собой воду

Всасываемые эпителиоцитами растворенные вещества «тянут» за собой воду

Решающая роль в переносе воды принадлежит ионам и особенно натрия.

Поэтому все факторы, влияющие на его транспорт, изменяют и всасывание воды.

Оно также сопряжено с транспортом cахаров и аминокислот.

Поэтому многие эффекты замедления или ускорения всасывания воды являются результатом изменения транспорта из тонкой кишки других веществ.

V. Регуляция всасывания воды Изменяют скорость всасывания воды:

среда – интенсивность всасывания натрия и воды в кишке максимальна при рH 6,8 (при рH 3,0 всасывание воды прекращается);

рационы питания – увеличение в них доли белка повышает скорость всасывания воды, Na и Cl.

состояние гидратированности организма;

состояние гидратированности организма;

доказаны условнорефлекторные влияния

доказаны условнорефлекторные влияния

Замедление под влиянием наркоза и после ваготомии, что свидетельствует о роли ЦНС в этом процессе.

Замедление под влиянием наркоза и после ваготомии, что свидетельствует о роли ЦНС в этом процессе.

многие гормоны желез внутренней секреции и некоторые гастроинтестинальные гормоны:

многие гормоны желез внутренней секреции и некоторые гастроинтестинальные гормоны:

гастрин, секретин, ХЦК, ВИП, ГРП, серотонин – снижают всасывание воды.

Всасывание электролитов в тонкой кишке

За сутки в желудочно-кишечном тракте всасывается более 1 моля хлорида натрия.

Всасывание натрия:

в желудке почти не происходит;

интенсивно протекает в толстой и подвздошной кишке;

интенсивно протекает в толстой и подвздошной кишке;

в тощей кишке его всасывание значительно меньше;

ионы Na поступают из полости тонкой кишки в кровь через кишечные эпителиоциты и между ними (транспорт Na по межклеточным каналам совершается пассивно по градиенту концентрации):

1. поступление Na в эпителиоцит происходит:

по электрохимическому градиенту пассивным путем;

имеется также система транспорта Na , сопряженная с транспортом сахаров и аминокислот, возможно, и с Cl и HCO

2.Ионы Na из эпителиоцитов через их базолатеральные мембраны транспортируются активно в межклеточную жидкость, кровь и лимфу.