1. Физиология системы крови. Лабораторные методы исследования крови.

Кровь - важнейшая внутренняя жидкая среда организма, представленная циркулирующей в сосудистой системе плазмой и взвешенными в ней клеточными элементами. 3

В систему крови входят:

кровь,

органы кроветворения и кроверазрушения,

аппарат их регуляции.

Кровь как ткань обладает следующими особенностями:

все ее составные части образуются за пределами сосудистого русла;

межклеточное вещество ткани является жидким;

основная часть крови находится в постоянном движении. 1

1. Вопрос

Объем, свойства и состав крови

Объем крови

У человека кровь составляет 6-8 % от массы тела, т.е. 4-6 л. У женщин крови приблизительно на 1-1.5 л меньше, чем у мужчин. Количество циркулирующей крови соответствует 60-70 мл/кг массы. 1

Свойства крови

Цвет крови определяется наличием в эритроцитах особого белка – гемоглобина:

Артериальная кровь характеризуется ярко-красной окраской, что зависит от содержания в ней гемоглобина, насыщенного кислородом (оксигемоглобин).

Венозная кровь имеет темно-красную с синеватым оттенком окраску, что объясняется наличием в ней не только оксигемоглобина, но и восстановленного гемоглобина, на долю которого приходится приблизительно 1/3 от общего его содержания.

Относительная плотность крови колеблется от 1,052 до 1,062 и зависит преимущественно от содержания эритроцитов.

Вязкость крови определяется по отношению к вязкости воды и соответствует 4,0-5,0. Вязкость крови зависит главным образом от содержания эритроцитов и в меньшей степени от белков плазмы.

Вязкость венозной крови несколько больше, чем артериальной, что связано с поступлением в эритроциты СО , благодаря чему незначительно увеличивается их размер.

Вязкость крови возрастает при опорожнении депо крови, содержащей большее число эритроцитов.

То есть

То есть

Вязкость крови возрастает от увеличения числа и размеров эритроцитов

Осмотическое давление крови.

Определение

Определение

Осмотическим давление – сила, которая заставляет переходить растворитель (для крови это вода) через полупроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор.

Осмотическое давление крови определяют криоскопическим методом определения депрессии (точка замерзания), которая для крови составляет 0,54-0,58 °C. Осмотическое давление крови равно 7,3-7,6 атм.

Осмотическое давление крови зависит от растворенных в ней низкомолекулярных соединений,

главным образом солей. Около 95% от общего осмотического давления приходится на долю неорганических электролитов, из них 60 % – на долю NaCl.

Осмотическое давление в крови, лимфе, тканевой жидкости, тканях приблизительно одинаково и отличается постоянством.

Даже в случаях, когда в кровь поступает значительное количество воды или соли, осмотическое давление не претерпевает существенных изменений.

При избыточном поступлении в кровь вода быстро выводится почками и переходит в ткани и клетки, что восстанавливает исходную величину осмотического давления.

Если в крови повышается концентрация солей, то в сосудистое русло переходит вода из тканевой жидкости, а почки начинают усиленно выводить соли.

Продукты переваривания белков, жиров и углеводов, всасывающиеся в кровь и лимфу, а также

низкомолекулярные продукты клеточного метаболизма могут изменять осмотическое давление в небольших пределах.

Поддержание постоянства осмотического давления играет важную роль в жизнедеятельности клеток.

Онкотическое давление крови

Онкотическое давление зависит от содержания крупномолекулярных соединений (белков) в

растворе. Хотя концентрация белков в плазме довольно велика, общее количество молекул из-за их

большой молекулярной массы относительно мало, благодаря чему онкотическое давление не

превышает 30 мм рт. ст.

Онкотическое давление в большей степени зависит от альбуминов (80 %), что связано с их относительно малой молекулярной массой и большим количеством молекул в плазме.

Онкотическое давление играет важную роль в регуляции водного обмена:

Чем больше его величина, тем больше воды удерживается в сосудистом русле и тем меньше ее переходит в ткани.

Онкотическое давление влияет на образование тканевой жидкости, лимфы, мочи и всасывание воды в кишечнике.

При снижении концентрации белка в плазме развиваются отеки, так как вода перестает удерживаться в сосудистом русле и переходит в ткани.

Поэтому кровезамещающие растворы должны содержать в своем составе коллоидные вещества, способные удерживать воду.

Температура крови во многом зависит от интенсивности обмена веществ того органа, от которого она оттекает, и колеблется в пределах 37-40 °C.

Концентрация водородных ионов и регуляция рН крови.

В норме рН крови в капиллярах 7,36, т.е. реакция слабоосновная. Колебания величины рН незначительны.

В условиях покоя рН артериальной крови соответствует 7,4, а венозной – 7,34.

В клетках и тканях рН достигает 7,2 и даже 7,0, что зависит от образования в них в процессе обмена веществ кислых продуктов метаболизма.

При различных физиологических состояниях рН крови может изменяться как в кислую (до 7,3), так и в основную (до 7,5) сторону.

Более значительные отклонения рН сопровождаются тяжелейшими последствиями для организма.

Так, при рН крови 6,95 наступает потеря сознания, и если эти сдвиги в кратчайший срок не ликвидируют, то неминуема смерть.

Если же концентрация ионов Н уменьшается и рН становится равным 7,7, то развиваются тяжелейшие судороги (тетания), что также может привести к смерти.

Состав крови

Кровь состоит из форменных элементов и плазмы. 3

Форменные элементы подразделяются на:

эритроциты, главная функция которых - перенос дыхательных газов (О2 и СО2);

лейкоциты, главная функция которых - защитная (иммунная);

тромбоциты, главная функция которых - участие в остановке кровотечения.

В свою очередь, лейкоциты подразделяются на:

гранулоциты, которые в зависимости от сродства содержащихся в них гранул к кислым или щелочным красителям делятся на:

нейтрофилы;

базофилы;

эозинофилы;

агранулоциты, к которым относятся:

лимфоциты;

моноциты.

Плазма крови на 90-92% состоит из воды. Основные компоненты сухого остатка:

белки (7-8% от общего объема плазмы), которые подразделяются на:

альбумин;

глобулины:

-глобулины;

-глобулины;

-глобулины;

-глобулины;

фибриноген.

электролиты (0,8% от общего объема плазмы; подавляющая часть приходится на долю NaCl);

на долю всех остальных компонентов (глюкозы, мочевины, липидов и пр.) приходится < 1%. 2

Более подробно про плазму и форменные элементы смотрите ниже

Более подробно про плазму и форменные элементы смотрите ниже

Гематокритное число

Гематокритное число/число гематокрита/гематокрит – отношение объема форменных элементов к общему объему крови. 1 Нормальное значение у женщин составляет 0,37-0,47, а у мужчин 0,40-0,54. Гематокрит, который на 99% составляют эритроциты, определяет реологические (вязкие) свойства крови. 3

Основные функции крови

Основными функциями крови являются транспортная, защитная и регуляторная. Все три функции крови связаны между собой и неотделимы друг от друга.

Транспортная функция – кровь переносит необходимые для жизнедеятельности органов и тканей различные вещества, газы и продукты обмена. Транспортная функция осуществляется как плазмой, так и форменными элементами. Многие вещества переносятся в неизмененном виде, другие вступают в нестойкие соединения с различными белками.

Благодаря транспорту реализуется и дыхательная функция крови.

Кровь осуществляет перенос гормонов, питательных веществ, продуктов обмена, ферментов, пептидов, различных биологически активных соединений (простагландины, лейкотриены, цитомедины и др.), катионов, анионов, микроэлементов и др. (Т.е. осуществляется питательная функция крови)

Кровь осуществляет перенос гормонов, питательных веществ, продуктов обмена, ферментов, пептидов, различных биологически активных соединений (простагландины, лейкотриены, цитомедины и др.), катионов, анионов, микроэлементов и др. (Т.е. осуществляется питательная функция крови)

С транспортом связана и экскреторная функция крови - выделение из организма почками и внепочечными путями воды, метаболитов.

Защитные функции крови чрезвычайно разнообразны:

С наличием в крови лейкоцитов связана специфическая (иммунитет) и неспецифическая (главным образом, фагоцитоз) защита организма. В составе крови содержатся все компоненты так называемой системы комплемента, играющей важную роль как в специфической, так и неспецифической защите.

К защитным функциям относятся сохранение циркулирующей крови в жидком состоянии и остановка кровотечения (гемостаз) в случае нарушения целости сосудов.

Гуморальная регуляция деятельности организма в первую очередь связана с поступлением в циркулирующую кровь гормонов, биологически активных веществ и продуктов обмена. Благодаря

регуляторной функции крови сохраняется постоянство внутренней среды организма, водного и солевого баланса тканей и температуры тела, контроль за интенсивностью обменных процессов, поддержание постоянства кислотно-основного состояния, регуляция гемопоэза и течение других физиологических процессов. 1

2. Вопрос

Объем плазмы крови

Объем плазмы составляет 55–60% от объема всей крови, т. е. за вычетом форменных элементов 4 (см. выше)

Состав плазмы крови

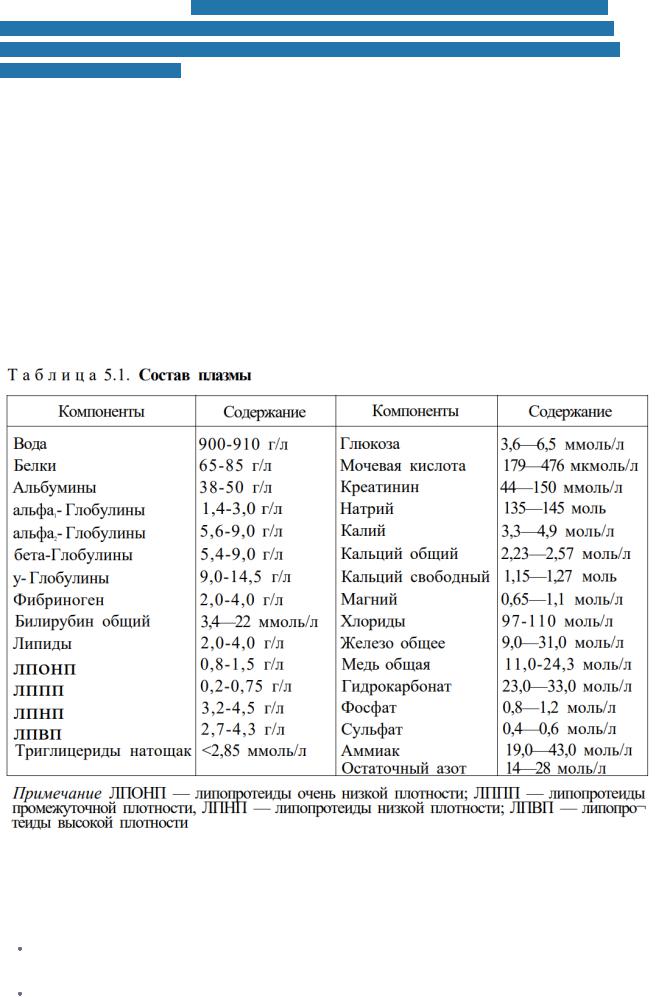

Плазма представляет собой жидкую, слегка опалесцирующую часть крови, в состав которой входят соли (электролиты), белки, липиды, углеводы, продукты обмена, гормоны, ферменты, витамины и растворенные в ней газы (табл. 5.1). 1

Состав плазмы отличается лишь относительным постоянством и во многом зависит от приема пищи, воды и солей. Для колебания уровня различных соединений, входящих в плазму, существуют строго очерченные границы:

Для одних веществ эти колебания ограничены, и их содержание изменяется незначительно. Это так называемые жесткие константы. К ним относится концентрация всех катионов.

Содержание других ингредиентов плазмы колеблется в широких пределах – пластичные константы. К последним принадлежит концентрация глюкозы, липидов, белков, фосфатов, мочевины, мочевой кислоты.

Важным показателем обмена белков и особенно выделения его продуктов обмена через почки является остаточный азот крови, куда входят мочевина, креатин, креатинин, аминокислоты и индикан.

Содержание не только жестких, но и пластичных ингредиентов должно удерживаться на довольно постоянном уровне и лишь на короткое время может выходить за пределы нормы.

Минеральные вещества плазмы составляют около 0,9 %.

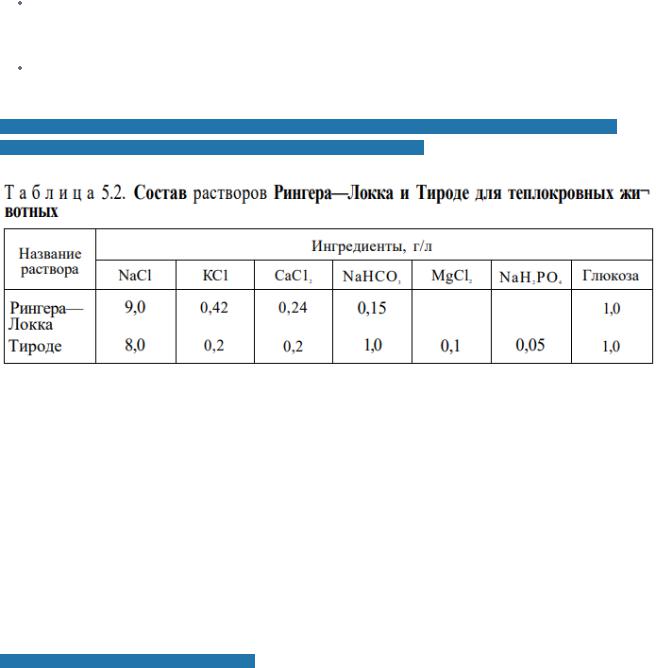

Растворы, имеющие одинаковое с кровью осмотическое давление, получили название изотонических, или физиологических. К таким растворам для теплокровных животных и человека относятся 0,9 % раствор натрия хлорида и 5 % раствор глюкозы.

Растворы, имеющие большее осмотическое давление, чем кровь, называются гипертоническими,

а меньшее - гипотоническими.

Для обеспечения жизнедеятельности изолированных органов и тканей, а также при кровопотере используют растворы, близкие по ионному составу к плазме крови (табл. 5.2.)

Из-за отсутствия коллоидов (белки) растворы Рингера-Локка и Тироде не способны длительное время задерживать воду в крови - вода быстро выводится почками и переходит в ткани. Поэтому эти растворы применяют в качестве кровезамещающих лишь в случаях, когда отсутствуют коллоидные растворы, способные на длительное время восполнить недостаток жидкости в сосудистом русле. 1

Свойства плазмы крови

Относительная плотность плазмы крови в основном определяется концентрацией белков и составляет 1,029-1,032.

Вязкость плазмы не превышает 1,8-2,2. При обильном белковом питании вязкость плазмы, а следовательно, и крови может повышаться 1

Физико-химические свойства плазмы

Плазма крови – жидкость, бледно-желтого цвета: вода – 90-91 %, белки – 6,5-8 %, низкомолекулярные соединения – 2 % (аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, жирные кислоты, холестерин, минеральные соли).

Основные показатели:

1.Вязкость – обусловлена наличием белков, форменных элементов, особенно эритроцитов. Цельной крови – 5, плазмы – 1,7-2,2.

2.Осмотическое давление – сила, с которой растворитель движется через полупроницаемую мембрану из гипотонического раствора (с низким содержанием солей) в гипертонический (с высокой концентрацией солей). Обусловлено разностью концентраций минеральных солей. 60% давления приходится на долю NaCl. Поддерживается на постоянном уровне благодаря работе органов выделения, Органы выделения реагируют на сигналы от осморецепторов. Осмотическое давление определяет обмен воды между кровью и тканями. 7,6 атм.

3.Онкотическое давление – осмотическое давление, обусловленное белками плазмы. 0,03-0,04 атм. Играет решающую роль в обмене воды между кровью и тканями.

4.Реакция среды – рН. Обусловлена соотношением водородных и гидроксильных ионов. Это один из самых жёстких параметров среды. рН крови артер.=7,37–7,43: веноз.=7,35 (слабощелочная).

Крайними пределами изменений рН, совместимыми с жизнью, являются величины от 7 до 7,8. Длительное смещение рН даже на 0,1–0,2 может оказаться гибельным.

В процессе метаболизма в кровь непрерывно поступают углекислота, молочная кислота и другие продукты обмена, изменяющие концентрацию ионов водорода. Восстанавливается она благодаря деятельности буферных систем крови и деятельности органов дыхания и выделения.

рН регулируется с помощью буферных систем (смесь слабой кислоты и соли этой кислоты) самой крови.

Механизм действия всех буферных систем универсален. В организме есть определённый запас веществ, составляющих буфер. Они слабо диссоциируют. Но при встрече с «агрессорами» (сильными кислотами или основаниями, образующимися в процессе обмена веществ или попадающими из внешней среды) переводят их в более слабые и препятствуют изменению рН.

Гемоглобиновый буфер – определяет 75 % буферной емкости. КНв и ННв. Диссоциирует на

К+ и Нв-. КHв+Н2СО3=ННв+КНСО3 (в тканях, где много углекислого газа и образуется много угольной кислоты), ННв+КНСО3= КHв+Н2СО3 (в лёгких работает как кислота, т.к. лёгкие выделяют много углекислого газа в атмосферу, и происходит некоторое защелачивание крови, образующаяся угольная кислота препятствует защелачиванию крови),

КHв+HCl=KCl+HHв, ННв+КОН=КНв+Н2О;

Карбонатный – Н2СО3 и NaHCO3

НСl+NaHCO3=Н2СО3+NaCl (углекислый газ выводится лёгкими, соль с мочой), NaOH+Н2СО3=NaHCO3+H2O (возникающий дефицит угольной кислоты компенсируется уменьшением выделения углекислого газа лёгкими);

Фосфатный – NaH2PO4 (слабая кислота) и Na2HPO4 (слабое основание) _НСl+Na2HPO4=NaCl+NaH2PO4, NaOH+NaH2PO4=Na2HPO4+ H2O (все избытки солей выводятся почками);

Белковый – Н2N- и –COOH

H2N- +HCl=H3Cl-, -COOH+NaOH=-COONa+H2O.

Смещение рН в щелочную сторону называется алкалозом, в кислую – ацидозом.

Кислотно-щелочное равновесие определяет активность ферментов, интенсивность процессов окисления-восстановления, активность витаминов.

Белки плазмы.

Помимо поддержания онкотического давления, выполняют и другие важные функции:

поддерживают рН и вязкость крови (АД),

участвуют в свертывании крови;

являются необходимыми факторами иммунитета;

служат переносчиками ряда биологически активных веществ;

служат резервом строительного и энергетического материала.

Все белки плазмы можно разделить на альбумины (трофическая функция, онкотическое давление), глобулины (транспорт, иммунитет) и фибриноген (свертывание). 6

3. Вопрос

Белки плазмы крови

Важнейшей составной частью плазмы являются белки, содержание которых составляет 7-8 % от массы плазмы.

Белки плазмы представлены альбуминами, глобулинами и фибриногеном.

к альбуминам относятся белки с относительно малой мол. массой (около 70 000 Д), их 4-5 %;

к глобулинам – крупномолекулярные белки (мол. масса до 450 000 Д), количество их доходит до 3 %;

С помощью метода электрофореза, основанного на различной скорости движения белков в электрическом поле, глобулины разделены на а1-, а2-, бета- и гамма-глобулины.

на долю фибриногена (мол. масса 340 000 Д) приходится ОД – 0,4 %. 1

Функции белков плазмы крови:

обеспечивают онкотическое давление крови, от которого в значительной степени зависит обмен воды и растворенных в ней веществ между кровью и тканевой жидкостью;

обеспечивают онкотическое давление крови, от которого в значительной степени зависит обмен воды и растворенных в ней веществ между кровью и тканевой жидкостью;

регулируют рН крови благодаря наличию буферных свойств;

влияют на вязкость крови и плазмы, что чрезвычайно важно для поддержания нормального уровня кровяного давления;

обеспечивают гуморальный иммунитет, ибо являются антителами (иммуноглобулинами);

служат важным компонентом неспецифической резистентности, так как являются компонентами системы комплемента и других факторов защиты;

служат важным компонентом неспецифической резистентности, так как являются компонентами системы комплемента и других факторов защиты;

принимают участие в свертывании крови и образовании тромбоцитарной пробки;

принимают участие в свертывании крови и образовании тромбоцитарной пробки;

способствуют сохранению жидкого состояния крови, так как входят в состав противосвертывающих веществ (естественные антикоагулянты);

способствуют сохранению жидкого состояния крови, так как входят в состав противосвертывающих веществ (естественные антикоагулянты);

способствуют растворению фибриновых сгустков;

способствуют растворению фибриновых сгустков;

служат переносчиками ряда гормонов, липидов, минеральных веществ и др.;

обеспечивают процессы репарации, роста и развития различных клеток организма.

обеспечивают процессы репарации, роста и развития различных клеток организма.

Около 60 % всех белков плазмы приходится на альбумины, играющие основную роль в поддержании онкотического давления крови и являющиеся переносчиками билирубина, уробилина, жирных кислот, солей желчных кислот и некоторых лекарств.

Функция а- и бета-глобулинов сводится к связыванию катионов крови и переводу их в недиффундирующую форму. Особенно важно это для кальция, ибо только 1/3 его находится в ионизированном и, следовательно, физиологически активном состоянии. Во фракцию а-глобулинов

входят сложные белки – гликопротеины, а также ряд транспортных белков, проферментов и ингибиторов протеаз. Фракция бета-глобулинов включает в себя липопротеиды. Увеличение содержания липопротеидов очень низкой, промежуточной и низкой плотности является одним из ведущих факторов развития атеросклероза. Снижение концентрации липопротеидов высокой плотности приводит к нарушениям деятельности ЦНС и нередко сопровождается депрессиями. гаммаГлобулины в организме человека и животных осуществляют в основном буферную и защитную функции. К этим соединениям относятся антитела (иммуноглобулины) и некоторые факторы свертывания крови. 1

4. Вопрос

Постоянство рН крови

В процессе метаболизма ткани выделяют в тканевую жидкость, а следовательно, и в кровь кислые продукты обмена, что должно приводить к сдвигу рН в кислую сторону. В результате интенсивной мышечной деятельности в кровь человека может поступать в течение нескольких минут до 90 г молочной кислоты. Если такое количество молочной кислоты было бы прибавлено к объему дистиллированной воды, равному ОЦК, то концентрация ионов Н возросла бы в ней в 40 000 раз.

Реакция же крови при этих условиях практически не изменяется, что объясняется наличием буферных систем крови. Кроме того, в организме постоянство рН сохраняется за счет работы почек и легких, удаляющих из крови СО , избыток кислот и оснований.

Постоянство рН крови поддерживается буферными системами:

гемоглобиновой,

карбонатной,

фосфатной,

белками плазмы. 1

Буферные системы крови, принципы осуществления их функций

Самой мощной является буферная система гемоглобина (75 % буферной емкости крови). Эта система включает:

восстановленный гемоглобин (ННЬ);

калиевую соль восстановленного гемоглобина (КНЬ).

Буферные свойства системы обусловлены тем, что КНЬ, будучи солью слабой кислоты, отдает ион К и присоединяет при этом ион Н , образуя слабодиссоциированную кислоту:

КНЬ К ННЬ

Величина рН крови, притекающей к тканям, благодаря восстановленному гемоглобину, способному связывать СО и Н -ионы, остается постоянной. В этих условиях ННЬ выполняет функции основания.

Величина рН крови, притекающей к тканям, благодаря восстановленному гемоглобину, способному связывать СО и Н -ионы, остается постоянной. В этих условиях ННЬ выполняет функции основания.

В легких же гемоглобин ведет себя как кислота (оксигемоглобин ННЬО2 является более сильной кислотой, чем углекислота), что предотвращает защелачивание крови.

В легких же гемоглобин ведет себя как кислота (оксигемоглобин ННЬО2 является более сильной кислотой, чем углекислота), что предотвращает защелачивание крови.

Карбонатная буферная система (Н |

/ |

) по своей мощности занимает второе место. Ее |

||

функции осуществляются следующим образом: |

диссоциирует на |

и |

. |

|

Если в кровь поступает кислота более сильная, чем угольная, то происходит обмен ионами Na+

с образованием слабодиссоциированной и легкорастворимой угольной кислоты, что предотвращает повышение концентрации Н+ в крови.

Увеличение же концентрации угольной кислоты приводит к ее распаду на воду и углекислый газ (это происходит под влиянием фермента карбоангидразы, находящегося в эритроцитах). СО поступает в легкие и выделяется в окружающую среду.

Увеличение же концентрации угольной кислоты приводит к ее распаду на воду и углекислый газ (это происходит под влиянием фермента карбоангидразы, находящегося в эритроцитах). СО поступает в легкие и выделяется в окружающую среду.

Если же в кровь поступает основание, то оно реагирует с угольной кислотой, образуя натрия гидрокарбонат (NaHCO3) и воду, что препятствует сдвигу рН в основную сторону.

Если же в кровь поступает основание, то оно реагирует с угольной кислотой, образуя натрия гидрокарбонат (NaHCO3) и воду, что препятствует сдвигу рН в основную сторону.

Фосфатная буферная система образована:

натрия дигидрофосфатом ( |

) – ведет себя как слабая кислота |

|

натрия гидрофосфатом ( |

) – ведёт себя как соль слабой кислоты. |

|

Ее функции осуществляются следующим образом: |

|

|

Если в кровь попадает более сильная кислота, то она реагирует с |

, образуя |

|

нейтральную соль и увеличивая количество малодиссоциируемого |

: |

|

Избыточное количество натрия дигидрофосфата при этом будет удаляться с мочой,

благодаря чему соотношение и не изменится.

Если же в кровь ввести сильное основание, то оно будет взаимодействовать с дигидрофосфатом натрия, образуя слабоосновной гидрофосфат натрия. При этом рН крови изменится крайне незначительно. В данной ситуации избыток гидрофосфата натрия выделится с мочой.

Если же в кровь ввести сильное основание, то оно будет взаимодействовать с дигидрофосфатом натрия, образуя слабоосновной гидрофосфат натрия. При этом рН крови изменится крайне незначительно. В данной ситуации избыток гидрофосфата натрия выделится с мочой.

Белки плазмы крови играют роль буфера, ибо обладают амфотерными свойствами, благодаря чему в кислой среде ведут себя как основания, а в основной - как кислоты.

Важная роль в поддержании постоянства рН отводится нервной регуляции. При этом

1.преимущественно раздражаются хеморецепторы сосудистых рефлексогенных зон,

2.импульсы от которых поступают в ЦНС,

3.что рефлекторно включает в реакцию периферические органы:

почки,

легкие,

потовые железы,

желудочно-кишечный тракт, деятельность которых направляется на восстановление исходной величины рН. Установлено, что:

при сдвиге рН в кислую сторону почки усиленно выделяют с мочой анион РО ;

при сдвигах рН крови в основную сторону увеличивается выделение почками анионов НРО

и НСО .

потовые железы человека способны выводить избыток молочной кислоты, а легкие – СО .

Буферные системы крови более устойчивы к действию кислот, чем оснований. Основные соли слабых кислот, содержащиеся в крови, образуют так называемый щелочной резерв крови. Его