6. Физиология системной и регионарной гемодинамики

1. Вопрос

Основные принципы гемодинамики.

Определение

Определение

Гемодинамика — движение крови по сосудам.5

Определение

Определение

Системная гемодинамика – процессы, обеспечивающие непрерывность циркуляции (кругооборот) крови по системе последовательно соединенных сосудов. 1

Определение

Определение

Органная гемодинамика – процессы, протекающие в параллельно подключенных к аорте и полым венам сосудистых руслах, обеспечивающие кровоснабжение органов. 1

Главная функция гемодинамики – транспортная (доставка к клеткам кислорода, субстратов,

гормонов, факторов иммунной защиты; отток от клеток метаболитов; перенос температуры между ядром и оболочкой тела и т. д.).

Главная цель гемодинамики – доставка крови каждому органу должна соответствовать его потребностям в кровоснабжении («каждому - по потребностям»). 3

Гемодинамика описывает механизмы движения крови в сердечно-сосудистой системе. 1

I. Объемная скорость кровотока

Определение

Определение

Объемная скорость – гидродинамический показатель, характеризующий количество жидкости, протекающее через поперечное сечение трубы (сосуда) за 1 мин. 2

Согласно законам гидродинамики, количество жидкости (Q), протекающее через любую трубу, прямо пропорционально разности давлений в начале (Р ) и в конце (Р ) трубы и обратно пропорционально сопротивлению (R) току жидкости:

РР

Если применить это уравнение к сосудистой системе, то следует иметь в виду, что давление в конце данной системы, т.е. в месте впадения полых вен в сердце, близко к нулю. В этом случае уравнение можно записать так:

Р

где Q – количество крови, изгнанное сердцем в минуту; Р – величина среднего давления в аорте; R – величина сосудистого сопротивления.

Давление в аорте (P) и минутный объем крови (Q) можно измерить непосредственно. Зная эти величины, вычисляют периферическое сопротивление – важнейший показатель состояния сосудистой системы. 1

II. Периферическое сопротивление

Периферическое сопротивление сосудистой системы складывается из множества отдельных сопротивлений каждого сосуда. Любой из таких сосудов можно уподобить трубке, сопротивление которой (R) определяется по формуле Пуазейля:

где L – длина трубки; η – вязкость протекающей в ней жидкости; π – отношение окружности к диаметру; г радиус трубки.

Сосудистая система состоит из множества отдельных трубок, соединенных параллельно и последовательно:

При последовательном соединении трубок их суммарное сопротивление равно сумме сопротивлений каждой трубки:

При последовательном соединении трубок их суммарное сопротивление равно сумме сопротивлений каждой трубки:

При параллельном соединении трубок их суммарное сопротивление вычисляют по формуле:

При параллельном соединении трубок их суммарное сопротивление вычисляют по формуле:

Точно определить сопротивление сосудов по этим формулам невозможно, так как геометрия сосудов изменяется вследствие сокращения сосудистых мышц.

Теоретический расчет сопротивления капилляров невозможен, так как в норме открыта только часть капиллярного русла, остальные капилляры являются резервными и открываются по мере усиления обмена веществ в тканях.

Из приведенных уравнений видно, что наибольшей величиной сопротивления должен обладать капилляр, диаметр которого 5-7 мкм. Однако вследствие того, что огромное количество капилляров включено в сосудистую сеть, по которой осуществляется ток крови, параллельно их суммарное сопротивление меньше, чем суммарное сопротивление артериол.

Основное сопротивление току крови возникает в артериолах.

Основное сопротивление току крови возникает в артериолах.

Сосуды сопротивления, или резистивные сосуды - система мелких артерий и артериол. см. ниже

О сопротивлении в различных сосудах можно судить по разности давления крови в начале и в конце сосуда: чем выше сопротивление току крови, тем большая сила затрачивается на ее продвижение

по сосуду и, следовательно, тем значительнее снижение давления на протяжении данного сосуда.

Величина органного кровотока соответствует потребности органа в кислороде и питательных веществах, определяемой уровнем рабочей активности органа.

Величина органного кровотока соответствует потребности органа в кислороде и питательных веществах, определяемой уровнем рабочей активности органа.

1

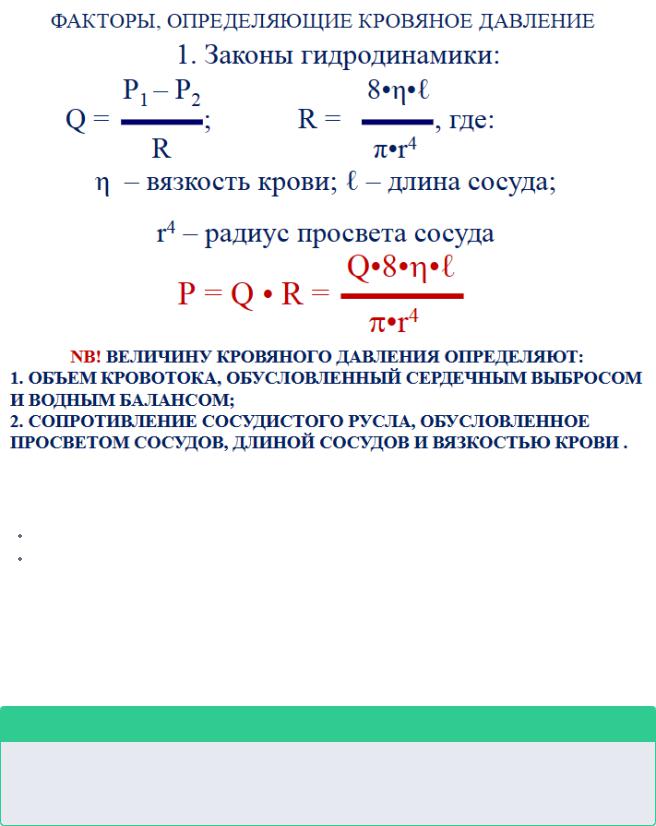

III. Кровяное давление

Из этого уравнения следует, что Р = Q • R, т. е. давление (P) в устье аорты прямо пропорционально

объему крови, выбрасываемому сердцем в артерии в 1 мин (Q) и величине периферического сопротивления (R).

Как показывают прямые измерения давления крови в разных сосудах:

давление на протяжении крупных и средних артерий падает всего на 10 %,

давление в артериолах и капиллярах падает на 85 %.

Это означает, что 10 % энергии, затрачиваемой желудочками на изгнание крови, расходуется на

продвижение крови в крупных и средних артериях, а 85 % на продвижение крови в артериолах и капиллярах. 1

IV. Вязкость крови

Определение

Определение

Вязкость (внутреннее трение) — свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одной ее части относительно другой. Вязкость крови, как и любой другой жидкости, возрастает при снижении температуры 2

Вязкость крови также не является величиной постоянной:

Чем меньше диаметр сосуда, тем меньше вязкость протекающей в нем крови. Это связано с тем, что в крови наряду с плазмой имеются форменные элементы, которые располагаются в центре потока. Пристеночный слой представляет собой плазму, вязкость которой намного меньше вязкости цельной крови.

Чем меньше диаметр сосуда, тем меньше вязкость протекающей в нем крови. Это связано с тем, что в крови наряду с плазмой имеются форменные элементы, которые располагаются в центре потока. Пристеночный слой представляет собой плазму, вязкость которой намного меньше вязкости цельной крови.

Чем тоньше сосуд, тем большую часть площади его поперечного сечения занимает слой с минимальной вязкостью, что уменьшает общую величину вязкости крови 1

Чем тоньше сосуд, тем большую часть площади его поперечного сечения занимает слой с минимальной вязкостью, что уменьшает общую величину вязкости крови 1

Например

Например

Если кровь протекает через сосуд диаметром меньше 1 мм, вязкость крови значительно уменьшается.

2. Вопрос

Функции разных видов кровеносных сосудов.

С позиций функциональной значимости для системы кровообращения сосуды подразделяют на несколько групп.

Упруго-растяжимые – сосуды эластического типа (аорта с крупными артериями в большом круге кровообращения, легочная артерия с ее ветвями в малом круге);

Непрерывный ток крови по всей сосудистой системе обусловливают выраженные

Непрерывный ток крови по всей сосудистой системе обусловливают выраженные

упругие свойства аорты и крупных артерий.

1.В сердечно-сосудистой системе часть кинетической энергии, развиваемой сердцем во время систолы, затрачивается на растяжение аорты и отходящих от нее крупных артерий.

2.Последние образуют эластическую, или компрессионную, камеру, в которую поступает значительный объем крови, растягивающий ее.

3.При этом кинетическая энергия, развитая сердцем, переходит в энергию эластического напряжения артериальных стенок.

4.Когда систола заканчивается, растянутые стенки артерий стремятся спадаться и проталкивают кровь в капилляры, поддерживая кровоток во время диастолы.

Сосуды сопротивления (резистивные сосуды) – сосуды с хорошо выраженным мышечным слоем (артериолы, в том числе и прекапиллярные сфинктеры);

Сосуды сопротивления (резистивные сосуды) – сосуды с хорошо выраженным мышечным слоем (артериолы, в том числе и прекапиллярные сфинктеры);

Биологическая роль артериол

Биологическая роль артериол

Артериолы представляют собой тонкие сосуды (диаметр 15-70 мкм):

1.Стенка их содержит толстый слой циркулярно расположенных гладкомышечных клеток, при сокращении которого просвет сосуда может значительно уменьшаться.

2.При этом резко повышается сопротивление артериол.

3.Изменение сопротивления артериол меняет уровень давления крови в артериях.

Таким образом:

При увеличении сопротивления артериол отток крови из артерий уменьшается и давление в них повышается.

Снижение тонуса артериол увеличивает отток крови из артерий, что приводит к уменьшению артериального давления.

Наибольшим сопротивлением среди всех участков сосудистой системы обладают именно артериолы, поэтому изменение их просвета является главным регулятором уровня общего артериального давления.

Артериолы «краны сердечно-сосудистой системы» (И.М. Сеченов).

Открытие этих «кранов» увеличивает отток крови в капилляры соответствующей области, улучшая местное кровообращение.

Закрытие резко ухудшает кровообращение данной сосудистой зоны.

Итак, артериолы играют двоякую роль:

участвуют в поддержании необходимого организму уровня АД;

участвуют в регуляции величины местного кровотока через тот или иной орган или ткань.

В работающем органе тонус артериол уменьшается, что обеспечивает повышение притока крови. Чтобы АД при этом не снизилось, в других, неработающих, органах тонус артериол повышается.

Суммарная величина общего периферического сопротивления и уровень артериального давления остаются примерно постоянными, несмотря на непрерывное перераспределение крови между работающими и неработающими органами.

Обменные сосуды – сосуды, обеспечивающие обмен газами и другими веществами между

кровью и тканевой жидкостью (капилляры).

Шунтирующие сосуды – сосуды, обеспечивающие «сброс» крови из артериальной в венозную систему сосудов, минуя капилляры (артериовенозные анастомозы).

Емкостные сосуды – сосуды, обладающие высокой растяжимостью (вены). Благодаря этому в венах содержится 75-80 % крови.

3. Вопрос

Линейная и объемная скорости кровотока, соотношение между ними в разных сосудах.

Определение

Определение

Объемная скорость кровотока - количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда. Измеряется в миллилитрах в секунду. см. выше

1.Объем крови, протекающей в 1 мин через аорту или полые вены и через легочную артерию или легочные вены, одинаков.

2.Отток крови от сердца соответствует ее притоку.

3.Из этого следует, что объем крови, протекший в 1 мин через всю артериальную и всю венозную систему большого и малого круга кровообращения, одинаков.

Объемная скорость тока крови зависит от:

развития сосудистой сети в данном органе;

развития сосудистой сети в данном органе;

интенсивности обмена в нем.

интенсивности обмена в нем.

Величина кровотока в разных органах представлена в табл. 6.1.

1.При работе органов в них происходит расширение сосудов.

2.Следовательно, уменьшается сопротивление.

3.Объемная скорость тока крови в сосудах работающего органа увеличивается.

Зная её можно рассчитать линейную скорость кровотока, которая выражается в сантиметрах в секунду.

1

Определение

Определение

Линейная скорость (V) - это расстояние, которое частица крови проходит за единицу времени. 2

Линейная скорость (V) отражает скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда и равна объемной (Q), деленной на площадь поперечного сечения кровеносного сосуда:

Линейная скорость, вычисленная по этой формуле, есть средняя скорость.

В действительности линейная скорость различна для частиц крови, продвигающихся в центре потока и у сосудистой стенки.

В центре сосуда линейная скорость максимальна,

Около стенки сосуда она минимальна в связи с тем, что здесь особенно велико трение частиц крови о стенку.

При постоянном объеме крови (см. выше), протекающей через любое общее сечение сосудистой системы, линейная скорость кровотока не может быть постоянной.

зависит от общей ширины данного отдела сосудистого русла.

зависит от общей ширины данного отдела сосудистого русла.

Это следует из уравнения, выражающего соотношение линейной и объемной скорости: чем больше общая площадь поперечного сечения сосудов, тем меньше линейная скорость кровотока.

1.В кровеносной системе самым узким местом является аорта. При разветвлении артерий,

несмотря на то что каждая ветвь сосуда уже той, от которой она произошла, наблюдается увеличение просвета суммарного русла, так как сумма просветов артериальных ветвей больше просвета разветвившейся артерии.

2.Наибольшее расширение русла отмечается в капиллярной сети: сумма просветов всех капилляров примерно в 500-600 раз больше просвета аорты.

3.Соответственно этому **кровь в капиллярах движется в 500-600 раз медленнее, чем в аорте.

Вкапиллярах и венах линейная скорость кровотока постоянна.

4.В венах линейная скорость кровотока снова возрастает, так как при слиянии вен друг с другом

суммарный просвет кровяного русла суживается.

5.В полых венах линейная скорость кровотока достигает половины скорости в аорте.

Всвязи с тем, что кровь нагнетается сердцем отдельными порциями, кровоток в артериях имеет пульсирующий характер, поэтому линейная и объемная скорости непрерывно меняются: они максимальны в аорте и легочной артерии в момент систолы желудочков и уменьшаются во время диастолы.

В превращении пульсирующего кровотока в постоянный имеют значение свойства артериальной стенки см. выше.

В превращении пульсирующего кровотока в постоянный имеют значение свойства артериальной стенки см. выше.

Для измерения скорости кровотока в сосудах предложено несколько методов.

Для измерения скорости кровотока в сосудах предложено несколько методов.

1.Один из современных методов ультразвуковой: к артерии на небольшом расстоянии друг от друга прикладывают две маленькие пьезоэлектрические пластинки, которые способны преобразовывать механические колебания электрические и обратно. На первую пластинку подают электрическое напряжение высокой частоты. Оно преобразуется в ультразвуковые колебания, которые передаются с кровью на вторую пластинку, воспринимаются ею и преобразуются в высокочастотные электрические колебания. Определив, как быстро распространяются ультразвуковые колебания по току крови от первой пластинки ко второй и в обратном направлении, т.е. против тока крови, можно рассчитать скорость кровотока. Чем

быстрее ток крови, тем быстрее будут распространяться ультразвуковые колебания в одном направлении и медленнее – в противоположном.

2.Достаточно широкое распространение получил метод электромагнитной флоуметрии. Он основан на принципе электромагнитной индукции. Сосуд располагают между полюсами подковообразного магнита. Кровь, являясь проводящей средой, двигаясь вдоль сосуда, пересекает магнитное поле и создает электродвижущую силу (ЭДС), которая направлена перпендикулярно магнитному полю и движению крови. Величина ЭДС пропорциональна напряженности поля и скорости движения в нем крови. Воспринимает ЭДС датчик, выполненный в виде незамкнутого кольца, надеваемого на сосуд. Измеряя ЭДС, определяют скорость движения крови.

3.Объемную скорость кровотока у человека в конечности можно определись посредством плетизмографии. Методика состоит в регистрации изменений объема органа или части тела, зависящих от их кровенаполнения, т.е. от разности между притоком крови по артериям и оттоком ее по венам. При плетизмографии конечность или ее часть заключают в жесткий герметичный сосуд, соединенный с манометром для измерения малых колебаний давления. В случае изменения кровенаполнения конечности изменяется ее объем, что вызывает увеличение или уменьшение давления в сосуде, в который помещена конечность; давление регистрируется манометром и записывается в виде кривой – плетизмограммы. Для определения объемной скорости кровотока в конечности на несколько секунд прерывают венозный отток, сжимая вены. Поскольку приток крови по артериям продолжается, а венозного оттока нет, увеличение объема конечности соответствует количеству притекающей крови. Такая методика получила название окклюзионной плетизмографии.

4.Вопрос

Артериальное давление (АД) крови.

Определение

Определение

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Артериальное давление (АД) является одним из ведущих параметров гемодинамики. Оно наиболее часто измеряется и служит предметом коррекции в клинике.

Факторы, определяющие величину АД.

Факторами, определяющими величину АД, являются:

объемная скорость кровотока (ОСК)

объемная скорость кровотока (ОСК)

ОСК для сосудистой системы большого круга кровообращения является минутным объемом крови (МОК), нагнетаемым сердцем в аорту.

величина общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС)

величина общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС)

зависит от:

тонуса сосудов мышечного типа (преимущественно артериол), определяющего их радиус;

длины сосуда;

вязкости протекающей крови.

Рассчитать ОПСС можно по упрощенной формуле:

где W – ОПСС в дн/cм , р – среднее артериальное давление, I – сердечный индекс.

ОПСС может быть выражен также в условных единицах и рассчитан по формуле:

Среднее АД поверхность тела

ДМО

где ДМО – должный минутный объем, который можно рассчитать по формуле:

Должный Основный Обмен

ДМО

Среднее значение общего периферического сопротивления

Среднее значение общего периферического сопротивления

для мужчин 19-22 лет составляет 289 • 10 дн/см (36,2 усл. ед.),

для женщин того же возраста – 310 • 10 дн/см (38,8 усл. ед).

c возрастом периферическое сопротивление возрастает и у лиц обоего пола старше 70 лет составляет 380 • 10 дн/см (47,5 усл. ед.).