- •Ответы на вопросы для итогового экзамена по педиатрии в 2024 году для студентов 5 курса лечебного факультета

- •Структура детской поликлиники. Участковая работа врача-педиатра. Принципы организации лечебной работы, диспансеризация здоровых и больных детей.

- •Диспансеризация здоровых детей. Перечень узких специалистов, лабораторный скрининг, график осмотров педиатром.

- •Диспансеризация детей с хронической соматической патологией. Группы диспансерного наблюдения.

- •Периоды детского возраста. Особенности периода новорожденности.

- •Физическое развитие детей. Оценка физического развития.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования органов дыхания у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования нервной системы ребенка. Рефлексы новорожденного.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования костно-мышечной системы. Схема появления зубов.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования сердечно-сосудистой системы у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования желудочно-кишечного тракта у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования мочеполовой системы у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования крови и гемостаза у детей. Особенности гемограммы у детей. Понятия о 1-ом и 2-ом перекресте.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования кожи, подкожной клетчатки, лимфатической системы у детей.

- •Грудное вскармливание детей, его преимущества.

- •Правила и методика грудного вскармливания ребенка. Режим, объем кормления, сроки введения блюд прикорма.

- •Способы расчета количества пищи, необходимого ребенку первого года жизни.

- •Прикорм и методика его введения.

- •Гипогалактия, ее причины, профилактика, лечение.

- •Смешанное вскармливание, докорм, правила его введения Режим, объем кормления, сроки введения блюд прикорма.

- •Искусственное вскармливание. Режим, объем кормления, сроки введения блюд прикорма. Классификация смесей.

- •Нервно-психическое развитие ребенка. Методики оценки.

- •Перинатальный период. Оценка состояния новорожденного. Пограничные состояния.

- •Недоношенный ребенок, признаки недоношенности, уход, вскармливание.

- •Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология. Патогенез.

- •Гемолитическая болезнь новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Перинатальные поражения цнс. Этиология. Клиника. Диагностика.

- •Основы лечения перинатальных поражений нервной системы.

- •Асфиксия новорожденных. Этиология. Клиника. Принципы лечения.

- •Этиология и патогенез сепсиса у детей. Значение факторов риска в формировании сепсиса новорожденных.

- •Лабораторная диагностика сепсиса у новорожденных. Клиника сепсиса у детей.

- •Основные принципы лечения сепсиса у детей

- •Основные формы, классификация хронических расстройств питания детей. Дистрофия по типу гипотрофии. Этиология. Патогенез. Клиника.

- •Принципы терапии при гипотрофии 1,2,3 степени.

- •Паратрофия. Клиника, принципы лечения.

- •Этиология и патогенез рахита. Классификация рахита.

- •Клиника рахита в различные периоды развития заболевания.

- •Профилактика рахита. Лечение рахита.

- •Острая пневмония у детей. Этиология. Патогенез, классификация.

- •Клиника и диагностика острой пневмонии у детей.

- •Лечение острой пневмонии у детей. Антибиотикотерапия. Патогенетическая терапия при осложнениях острой пневмонии.

- •Острые стенозы верхних дыхательных путей. Этиопатогенез, клиника. Особенности лечения в зависимости от стадии.

- •Бронхоэктатическая болезнь у детей. Этиология. Клиника.

- •Бронхоэктатическая болезнь. Лечение. Диагностика.

- •Бронхиальная астма. Этиопатогенез. Клиника обострений различной степени тяжести.

- •Бронхиальная астма. Критерии тяжести заболевания, лабораторная диагностика.

- •Купирование приступов бронхиальной астмы в зависимости от тяжести.

- •Базисная терапия бронхиальной астмы (препараты, схема, критерии эффективности).

- •7. Асит

- •Стенозирующий ларинготрахеит. Этиопатогенез. Клиника, диагностика. Неотложная помощь.

- •Муковисцидоз. Особенности клиники, принципы диагностики, лечения.

- •Интенсивная посиндромная терапия при гипертермическом, судорожном синдроме

- •Неревматические кардиты. Этиология. Классификация. Клиника. Степени нк.

- •Степени нк

- •Неревматические кардиты. Лечение. Профилактика. Диспансерное наблюдение.

- •Впс (Тетрада Фалло). Диагностика. Клиника. Лечение одышечно-цианотических приступов.

- •Классификация врожденных пороков сердца у детей (по гемодинамике). Оап, дмпп, дмжп – клиника, диагностика, хирургическое лечение.

- •Острая ревматическая лихорадка у детей. Этиология. Классификация. Особенности современного течения у детей.

- •Острая ревматическая лихорадка у детей. Клиника. Диагностика.

- •Лечение острой ревматической лихорадки у детей. Профилактика острой ревматической лихорадки.

- •Стадии хронической сердечной недостаточности. Принципы лечения.

- •Ювенильный ревматоидный артрит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •4. Энтезитный артрит

- •5. Псориатический артрит

- •Системная красная волчанка у детей. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •1. Кожный синдром

- •2. Суставной синдром

- •3. Мышечный синдром

- •4. Поражение внутренних органов – серозиты

- •Склеродермия. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •1. Кожный синдром - блестящая, плотная, натянутая кожа (твердокожие)

- •2. Суставной синдром

- •3. Мышечный синдром

- •4. Поражение во

- •Дерматомиозит. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •1. Кожный синдром

- •2. Суставной синдром – не часто

- •3. Мышечный синдром

- •4. Поражение во

- •Дефицитные анемии. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение железодефицитных анемий.

- •1. Общий анализ крови:

- •2. Биохимический анализ крови:

- •3. Исследование миелограммы:

- •4. Дополнительные методы исследования обмена железа

- •Гемолитические анемии у детей. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение наследственного сфероцитоза.

- •Острые лейкозы у детей. Клиника. Классификация. Диагностика. Принципы терапии.

- •Гемофилия. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Геморрагический васкулит. Этиология. Патогенез. Клиника.

- •Геморрагический васкулит. Лечение. Профилактика.

- •Неотложная терапия геморрагического синдрома при геморрагических диатезах (тромбоцитопения, гемофилия).

- •Гломерулонефрит у детей. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. Клинические варианты. Лечение.

- •Пиелонефрит у детей. Этиология, клиника и диагностика. Лечение.

- •Хронический гастрит, гастродуоденит у детей. Этиопатогенез. Особенности клиники у детей.

- •3. Астено-вегетативный синдром

- •Хронический гастрит, гастродуоденит. Диагностика. Лечение.

- •Билиарная дисфункция у детей. Этиологии. Клиника. Диагностика. Дифференцированное лечение.

- •1. Болевой синдром

- •Язвенная болезнь у детей. Этиология. Клиника. Принципы лечения. Диагностика. Классификация.

- •Панкреатиты у детей. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Принципы лечения панкреатитов у детей.

- •Врожденный гипотиреоз. Клиника. Диагностика. Неонатальный скрининг.

- •Сахарный диабет у детей. Клиника. Диагностика. Принципы лечения гипергликемической и гипогликемической комы. Особенности инсулинотерапии у детей.

- •Инсулины

- •Аллергодерматозы. Этиология. Клиника. Принципы лечения атопического дерматита.

- •Особенности иммунограммы у детей. Иммунокоррекция при приобретенных иммунодефицитных состояниях.

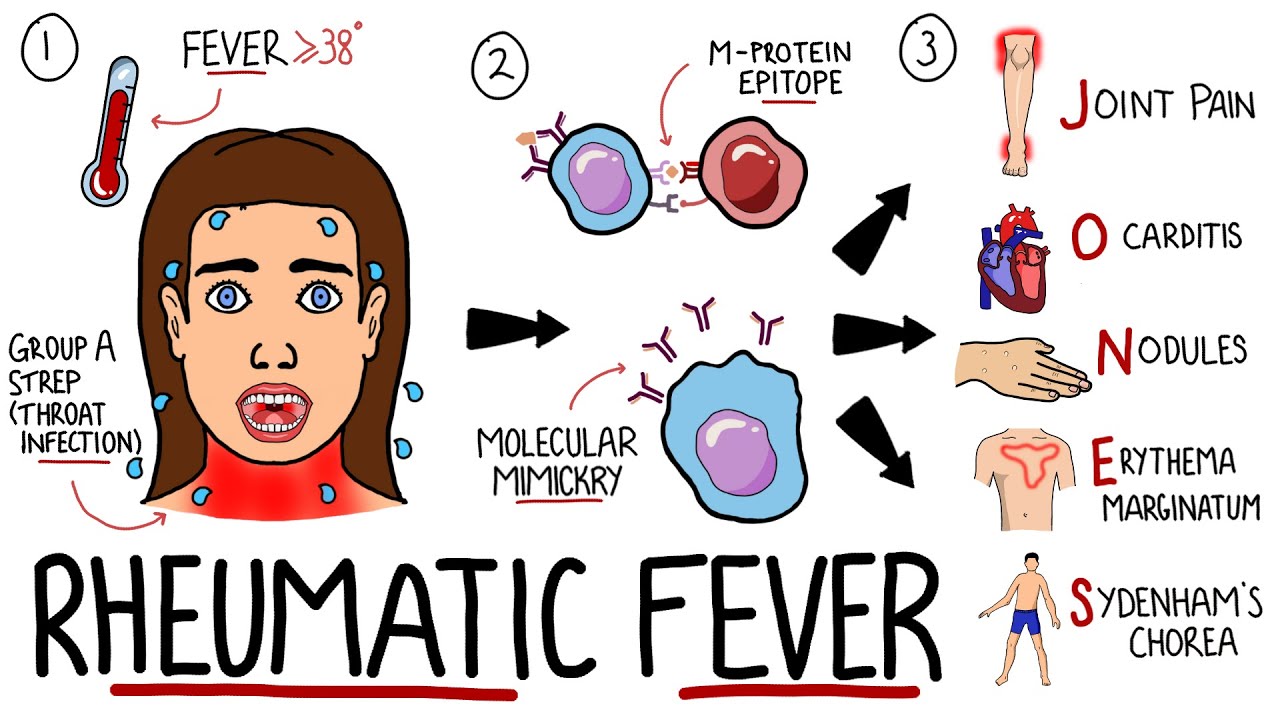

Острая ревматическая лихорадка у детей. Этиология. Классификация. Особенности современного течения у детей.

Ответ.

Острая ревматическая лихорадка ОРЛ

Это системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы.

ОРЛ развивается после инфекции, вызванной β-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА): стрептококковый тонзиллит, фарингит, стр. шейный лимфаденит, скарлатина.

ОРЛ развивается у предрасположенных молодых лиц в возрасте 7-18 лет в связи с аутоиммунным ответом организма на антигены стрептококка.

Этиопатогенез

Решающее значение в этиологии ОРЛ имеет -гемолитический стрептококк группы А

Особая роль отводится М-протеину, который входит в состав клеточной стенки стрептококка (является суперантигеном)

Известно более 90 разновидностей М-протеина

Ревматогенными считают штаммы стрептококков, содержащие М-5, М-6, М-18 и М-24

А также стрептолизин О и S, гиалуронидаза, стрептокиназа, ДНКаза

ОРЛ возникает в организме молодых людей, которые особо реагируют на стрептококковую инфекцию, т.е. у лиц с генетической недостаточностью иммунитета к стрептококку.

Таким образом, ОРЛ можно считать болезнью наследственного предрасположения. Это подтверждается более частой заболеваемостью детей из семей, в которых кто-то из родителей страдает данной патологией.

По мнению ряда исследователей, генетическим маркером ОРЛ является аллоантиген В-лимфоцитов, который определяется с помощью моноклональных антител.

Аллоантиген В-лимфоцитов обнаруживается у больных ОРЛ почти в 100% случаев.

Антигенное строение стрептококка и соединительной ткани сердца похожи (молекулярная мимикрия). Поэтому аутоантитела образуются на собственные антигены (например, на клетки оболочек сердца).

Иммунные комплексы (Ag + At) циркулируют в сосудистой системе, фиксируются на стенках микроциркуляторного русла и повреждают их.

Патоморфологические изменения отражают системную дезорганизацию соединительной ткани, особенно в сердечно-сосудистой системе.

В оболочках сердца развиваются специфические некротически-пролиферативные реакции (т.н. гранулемы Ашофф-Талалаева) и неспецифические экссудативные реакции.

По А.И. Струкову – четыре морфологические стадии:

6

месяцев

2. Фибриноидное набухание; (необратимо)

3. Гранулематозная стадия; (истинные гранулемы – только в сердце)

4. Склеротическая стадия. – ХРБС

Классификация

Клинические варианты

- Острая ревматическая лихорадка

- Повторная ревматическая лихорадка

Основные клинические проявления: (большие)

Кардит (O)

Артрит (J)

Хорея (S)

Кольцевидная эритема (E)

Ревматические узелки (N)

Дополнительные клинические проявления: (малые)

Лихорадка

Артралгии

Абдоминальный синдром

Серозиты

Диагноз ОРЛ подтверждается 2 большими или 1 большим с 2 малыми в сочетании с данными, документированно подтверждающими предшествующую стрептококковую инфекцию.

Исходы:

Выздоровление

Хроническая ревматическая болезнь сердца:

- без порока сердца

- с пороком сердца

Классификация ХСН

*КСВ – классификация Стражеско-Василенко – это стадия

NYHA – это ФК

Особенности современного течения ОРЛ у детей (патоморфоз)

- снизилась первичная заболеваемость ОРЛ;

- изменилась возрастная структура ОРЛ: снизилась заболеваемость дошкольников и возросла в пубертатный период;

- патологический процесс утратил выраженный экссудативный характер, в связи с чем отмечается снижение частоты острого начала заболевания;

- возросла частота подострого дебюта или латентного течения с умеренной или минимальной степенью активности, слабовыраженной клиникой;

- снижение тяжести заболевания;

- снижение частоты рецидивов;

- сведение до минимуума диагностической ценности анулярной эритемы и ревматических узелков;

- более низкая информативность лабораторных тестов;

- диагностические и тактические ошибки в связи с редкостью заболевания;

- прогноз благоприятный;

- снизилось число формирования пороков сердца;

- летальность в остром периоде практически отсутствует.