- •Ответы на вопросы для итогового экзамена по педиатрии в 2024 году для студентов 5 курса лечебного факультета

- •Структура детской поликлиники. Участковая работа врача-педиатра. Принципы организации лечебной работы, диспансеризация здоровых и больных детей.

- •Диспансеризация здоровых детей. Перечень узких специалистов, лабораторный скрининг, график осмотров педиатром.

- •Диспансеризация детей с хронической соматической патологией. Группы диспансерного наблюдения.

- •Периоды детского возраста. Особенности периода новорожденности.

- •Физическое развитие детей. Оценка физического развития.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования органов дыхания у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования нервной системы ребенка. Рефлексы новорожденного.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования костно-мышечной системы. Схема появления зубов.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования сердечно-сосудистой системы у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования желудочно-кишечного тракта у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования мочеполовой системы у детей.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования крови и гемостаза у детей. Особенности гемограммы у детей. Понятия о 1-ом и 2-ом перекресте.

- •Анатомо-физиологические особенности и методика обследования кожи, подкожной клетчатки, лимфатической системы у детей.

- •Грудное вскармливание детей, его преимущества.

- •Правила и методика грудного вскармливания ребенка. Режим, объем кормления, сроки введения блюд прикорма.

- •Способы расчета количества пищи, необходимого ребенку первого года жизни.

- •Прикорм и методика его введения.

- •Гипогалактия, ее причины, профилактика, лечение.

- •Смешанное вскармливание, докорм, правила его введения Режим, объем кормления, сроки введения блюд прикорма.

- •Искусственное вскармливание. Режим, объем кормления, сроки введения блюд прикорма. Классификация смесей.

- •Нервно-психическое развитие ребенка. Методики оценки.

- •Перинатальный период. Оценка состояния новорожденного. Пограничные состояния.

- •Недоношенный ребенок, признаки недоношенности, уход, вскармливание.

- •Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология. Патогенез.

- •Гемолитическая болезнь новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Перинатальные поражения цнс. Этиология. Клиника. Диагностика.

- •Основы лечения перинатальных поражений нервной системы.

- •Асфиксия новорожденных. Этиология. Клиника. Принципы лечения.

- •Этиология и патогенез сепсиса у детей. Значение факторов риска в формировании сепсиса новорожденных.

- •Лабораторная диагностика сепсиса у новорожденных. Клиника сепсиса у детей.

- •Основные принципы лечения сепсиса у детей

- •Основные формы, классификация хронических расстройств питания детей. Дистрофия по типу гипотрофии. Этиология. Патогенез. Клиника.

- •Принципы терапии при гипотрофии 1,2,3 степени.

- •Паратрофия. Клиника, принципы лечения.

- •Этиология и патогенез рахита. Классификация рахита.

- •Клиника рахита в различные периоды развития заболевания.

- •Профилактика рахита. Лечение рахита.

- •Острая пневмония у детей. Этиология. Патогенез, классификация.

- •Клиника и диагностика острой пневмонии у детей.

- •Лечение острой пневмонии у детей. Антибиотикотерапия. Патогенетическая терапия при осложнениях острой пневмонии.

- •Острые стенозы верхних дыхательных путей. Этиопатогенез, клиника. Особенности лечения в зависимости от стадии.

- •Бронхоэктатическая болезнь у детей. Этиология. Клиника.

- •Бронхоэктатическая болезнь. Лечение. Диагностика.

- •Бронхиальная астма. Этиопатогенез. Клиника обострений различной степени тяжести.

- •Бронхиальная астма. Критерии тяжести заболевания, лабораторная диагностика.

- •Купирование приступов бронхиальной астмы в зависимости от тяжести.

- •Базисная терапия бронхиальной астмы (препараты, схема, критерии эффективности).

- •7. Асит

- •Стенозирующий ларинготрахеит. Этиопатогенез. Клиника, диагностика. Неотложная помощь.

- •Муковисцидоз. Особенности клиники, принципы диагностики, лечения.

- •Интенсивная посиндромная терапия при гипертермическом, судорожном синдроме

- •Неревматические кардиты. Этиология. Классификация. Клиника. Степени нк.

- •Степени нк

- •Неревматические кардиты. Лечение. Профилактика. Диспансерное наблюдение.

- •Впс (Тетрада Фалло). Диагностика. Клиника. Лечение одышечно-цианотических приступов.

- •Классификация врожденных пороков сердца у детей (по гемодинамике). Оап, дмпп, дмжп – клиника, диагностика, хирургическое лечение.

- •Острая ревматическая лихорадка у детей. Этиология. Классификация. Особенности современного течения у детей.

- •Острая ревматическая лихорадка у детей. Клиника. Диагностика.

- •Лечение острой ревматической лихорадки у детей. Профилактика острой ревматической лихорадки.

- •Стадии хронической сердечной недостаточности. Принципы лечения.

- •Ювенильный ревматоидный артрит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •4. Энтезитный артрит

- •5. Псориатический артрит

- •Системная красная волчанка у детей. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •1. Кожный синдром

- •2. Суставной синдром

- •3. Мышечный синдром

- •4. Поражение внутренних органов – серозиты

- •Склеродермия. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •1. Кожный синдром - блестящая, плотная, натянутая кожа (твердокожие)

- •2. Суставной синдром

- •3. Мышечный синдром

- •4. Поражение во

- •Дерматомиозит. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •1. Кожный синдром

- •2. Суставной синдром – не часто

- •3. Мышечный синдром

- •4. Поражение во

- •Дефицитные анемии. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение железодефицитных анемий.

- •1. Общий анализ крови:

- •2. Биохимический анализ крови:

- •3. Исследование миелограммы:

- •4. Дополнительные методы исследования обмена железа

- •Гемолитические анемии у детей. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение наследственного сфероцитоза.

- •Острые лейкозы у детей. Клиника. Классификация. Диагностика. Принципы терапии.

- •Гемофилия. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Геморрагический васкулит. Этиология. Патогенез. Клиника.

- •Геморрагический васкулит. Лечение. Профилактика.

- •Неотложная терапия геморрагического синдрома при геморрагических диатезах (тромбоцитопения, гемофилия).

- •Гломерулонефрит у детей. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. Клинические варианты. Лечение.

- •Пиелонефрит у детей. Этиология, клиника и диагностика. Лечение.

- •Хронический гастрит, гастродуоденит у детей. Этиопатогенез. Особенности клиники у детей.

- •3. Астено-вегетативный синдром

- •Хронический гастрит, гастродуоденит. Диагностика. Лечение.

- •Билиарная дисфункция у детей. Этиологии. Клиника. Диагностика. Дифференцированное лечение.

- •1. Болевой синдром

- •Язвенная болезнь у детей. Этиология. Клиника. Принципы лечения. Диагностика. Классификация.

- •Панкреатиты у детей. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Принципы лечения панкреатитов у детей.

- •Врожденный гипотиреоз. Клиника. Диагностика. Неонатальный скрининг.

- •Сахарный диабет у детей. Клиника. Диагностика. Принципы лечения гипергликемической и гипогликемической комы. Особенности инсулинотерапии у детей.

- •Инсулины

- •Аллергодерматозы. Этиология. Клиника. Принципы лечения атопического дерматита.

- •Особенности иммунограммы у детей. Иммунокоррекция при приобретенных иммунодефицитных состояниях.

Анатомо-физиологические особенности и методика обследования крови и гемостаза у детей. Особенности гемограммы у детей. Понятия о 1-ом и 2-ом перекресте.

Ответ.

Кроветворение (гемопоэз) – это процесс образования и последующего созревания элементов крови в условиях микроокружения. Во время внутриутробного развития плода выделяют три периода кроветворения: мегалобластический, печеночный, костномозговой.

Впервые гемопоэз обнаруживается на 3-й неделе внутриутробного развития в кровяных островках желточного мешка. Образуются первичные эритробласты - крупные клетки, содержащие ядро и эмбриональные типы гемоглобина.

На 6-й неделе беременности начинается второй (печеночный) период гемопоэза. Образуются как эритробласты (ядросодержащие клетки), так и эритроциты (безъядерные клетки).

На 3-4-м месяце гестации в гемопоэз включается селезенка. В ней происходят эритропоэз, гранулоцитопоэз и мегакариоцитопоэз. Активный лимфопоэз происходит в селезенке с 20-й недели внутриутробного развития.

На 4-5-м месяце гестации начинается третий период (костномозговой) кроветворения, который постепенно становится основным.

В соответствии с данными периодами гемопоэза существует три типа гемоглобина: эмбриональный (примитивный, Primitive HbP), фетальный (Fetal HbF) и дефинитивный, гемоглобин взрослого (Adult HbA). Важным свойством HbP и HbF является их более высокое сродство к кислороду, что важно для развития плода.

При рождении содержание HbF составляет 45-90%. С возрастом он постепенно замещается на HbA. К 1 году остается около 15% HbF, а к 3 годам его количество не превышает 2%.

К моменту рождения ребенка кроветворение в печени прекращается, а селезенка утрачивает функцию образования эритроцитов, гранулоцитов, мегакариоцитов.

Но в селезенке сохраняются функции образования лимфоцитов, моноцитов, а также происходит разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов.

Во внеутробном периоде основным источником образования всех клеток крови, кроме лимфоцитов, является красный костный мозг.

У новорожденных плоские и трубчатые кости заполнены красным костным мозгом. Это важно при выборе места костномозговой пункции.

У детей первых месяцев жизни для получения красного костного мозга можно пунктировать пяточную кость, а у более старших детей - грудину.

С первого месяца жизни красный костный мозг постепенно начинает замещаться жёлтым (жировым). К 12-15 годам кроветворение сохраняется только в плоских костях.

Функции крови:

1) Транспортная

2) Дыхательная функция

3) Питательная

4) Выделительная

5) Гуморальная

6) Терморегуляция

7) Защитная (фагоцитоз, образование антител)

Абсолютное количество крови у детей примерно в 10 раз меньше, чем у взрослого (0,5 л и 5 л соответственно). Однако количество крови относительно массы тела прямо противоположно: у новорожденного объём крови составляет 140-150 мл/кг массы (14,7%), а у взрослого 50-70 мл/кг (5-5,6%).

Показатели крови в разные возрастные периоды

Показатели крови новорожденного

В периферической крови здорового новорожденного повышена концентрация гемоглобина 180-240г/л, содержание эритроцитов 5-7∙1012/л, значение ЦП до 0,9-1,3. Это свидетельствует об интенсивном эритропоэзе в ответ на недостаточное снабжение плода кислородом во время внутриутробного развития и в родах.

Эритроциты новорожденного полихроматофильны, имеют различную величину (анизоцитоз), с преобладанием макроцитов.

Ретикулоцитоз в первые часы жизни достигает 2,2-4,2%, в то время как у взрослых и детей старше 1 месяца ретикулоцитоз составляет 0,8-1%.

Лейкоцитарная формула у новорожденных также имеет свои особенности. Общее количество лейкоцитов в первые дни жизни составляет 10-30∙109/л, а со второй недели жизни - 10-12∙109/л.

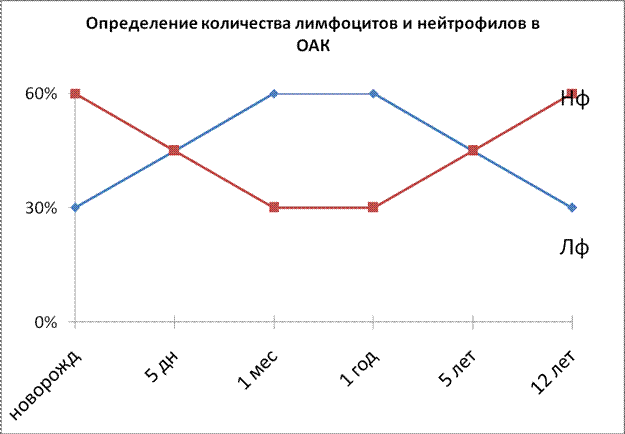

Сразу после рождения преобладают нейтрофилы (до 60%), затем их количество быстро уменьшается и на 5-6-й день жизни количество нейтрофилов и лимфоцитов сравниваются, составляя примерно по 45% (наблюдается «первый физиологический перекрёст»).

С 3-х недель жизни лимфоцитоз до 60% становится нормальным показателем у детей до 5 лет жизни.

Количество тромбоцитов в течение периода новорожденности составляет в среднем 150-400∙109/л. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у новорожденных замедлена и составляет 1-2 мм/час.

После окончания периода новорожденности на первом году жизни уровень гемоглобина постепенно снижается до 115-120 г/л.

Количество эритроцитов уменьшается до 4,5-3,7∙1012/л. К концу 5-6-ти месяцев наблюдаются самые низкие показатели «красной крови».

Это явление носит физиологический характер и встречается у всех детей. Оно обусловлено быстрым увеличением массы тела, объема крови, недостаточным поступлением железа с пищей, функциональной недостаточностью кроветворного аппарата.

Содержание лейкоцитов на 1-ом году жизни колеблется в пределах 8-11∙109/л. В лейкоцитарной формуле преобладают лимфоциты. В течение первого года жизни СОЭ составляет 5-8 мм/час.

Анализы крови детей старше 1 года жизни

С начала второго года жизни морфологический состав периферической крови ребенка постепенно приобретает черты, характерные для взрослых. В лейкоцитарной формуле через 3-4 года наблюдается тенденция к умеренному увеличению количества нейтрофилов и уменьшению количества лимфоцитов.

На 6-ом году жизни наступает «второй физиологический перекрёст» между нейтрофилами и лимфоцитами в сторону увеличения количества нейтрофилов (по 45%). А после 6 лет преобладают нейтрофилы, как у взрослого.

Повышенный уровень эозинофилов в ОАК указывает на какую-либо сенсибилизацию организма: это аллергические заболевания кожи, респираторного тракта, глистные и паразитарные инвазии у детей (аскаридоз, токсокароз, лямблиоз и др.).

Показатель |

Норма |

Гемоглобин |

0 -7 дней – 170-240 г/л (сгущение крови) 7 дней-3 месяца – 126 г/л 3 месяца – 6 лет – 110 г/л и выше Старше 6 лет – 120 г/л и выше |

Эритроциты |

0-7 дней – 5,0-7,0 млн в 1 мм3 Старше 7 дней - 3,8-5,1 млн |

ЦП |

0,85 – 1,05 |

СГЭ (MCH-англ.) (содержание Hb в 1 эритроците) |

28 – 33 пг – пикограммов (33 пг=1 Ед ЦП) |

Тромбоциты |

150 – 400 тыс в 1 мм3 |

Лейкоциты |

1-12 мес. – 5-11 тыс. в 1 мм3 Старше 1 года – 5-9 тыс. в 1 мм3 |

Базофилы |

0-0,5-1 % |

Эозинофилы |

1-4 % |

Юные нейтрофилы (метамиелоциты) |

0 % |

Палочкоядерные нейтрофилы |

|

Сегментоядерные нейтрофилы |

0-5-6 дней - 60 %

1мес. – 5 лет – 30 % 5-6 лет – 45 % 6 лет и старше – 60% |

Лимфоциты |

0- 5 - 6 дней - 30 % 5-6 дней – 45 %

5-6 лет – 45 % 6 лет и старше – 30% |

Моноциты |

4– 8 % |

СОЭ |

До 1 года – 1- 4 мм/час Старше 1 года – 2 -10 - 12 мм/час |

Особенности системы гемостаза у детей

У всех здоровых доношенных новорожденных первых пяти дней жизни имеется сопряженное снижение уровня прокоагулянтов, основных физиологических антикоагулянтов и плазминогена. Подобное соотношение свидетельствует о сбалансированности между отдельными звеньями системы гемостаза, хотя и на более низком функциональном уровне, чем в последующие возрастные периоды жизни. На показатели системы гемостаза оказывают влияние сроки перевязки пуповины и время первого прикладывания ребенка к груди. В частности, ранняя перевязка пуповины до перекачивания крови из плацентарных сосудов в кровоток ребенка (до так называемой плацентарной трансфузии) приводит к 3-4-му дню к более резкому снижению витамин-К-зависимых факторов свертывания. Раннее прикладывание ребенка к груди (в первые 2 часа после родов) уменьшает послеродовую депрессию компонентов свертывания крови. Всё это лишний раз свидетельствует о том, что плацентарные трансфузии и раннее прикладывание ребенка к груди являются важными защитными мероприятиями для новорожденного, благоприятно отражающимися на состоянии неспецифической резистентности, иммунитете и гемостазе.

Необходимо обратить особое внимание на то, что на 3-й день после рождения ребенка содержание прокоагулянтов и фибринолитических агентов падает, что приводит к замедлению свертывания крови и удлинению времени растворения фибринового сгустка. В дальнейшем концентрация факторов свертывания и естественных антикоагулянтов начинает постепенно нарастать. Так, протромбиновый тест, зависящий от активности факторов свертывания Х, V, VII и II, нормализуется к 14 дню. К этому же сроку восстанавливается фибринолитическая активность крови. Однако время свертывания крови, начиная с конца первой недели, у здорового ребенка на протяжении всех периодов его жизни сохраняется в пределах колебаний, характерных для взрослых.

Не следует забывать, что у детей склонность к тромбозам и развитию диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) выражена сильнее, чем к геморрагиям, и об этом ни на минуту нельзя забывать врачу-педиатру. Так, если уровень основных факторов свертывания у новорожденного менее 10%, то он должен быть отнесен к группе риска возникновения геморрагической болезни новорожденных. Если же концентрация факторов превышает 60%, то в этом случае в экстремальных условиях имеются все основания ожидать развития тромбозов или ДВС (Л.З. Баркаган).