- •Основные этапы развития патофизиологии (Гиппократ, Гален, Демокрит, Вирхов, Селье). Гуморальная и солидарная теория патологии, ятрофизическое и ятрохимическое направления в медицине.

- •6. Роль причины и условий в возникновении болезней, их диалектическая связь. Анализ некоторых представлений общей этиологии (монокаузализм, конституционализм, теории факторов и т.Д.).

- •8. Саногенез. Компенсаторные функции организма и их роль в механизмах выздоровления. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в выздоровлении.

- •9. Патологические процессы, связанные с механическими факторами – растяжением, разрывом, синдромом длительного раздавливания.

- •10. Патогенное действие повышенной температуры внешней среды на организм. Патогенез теплового и солнечного ударов. Ожоги и ожоговая болезнь.

- •11. Патогенное действие на организм низкой температуры. Общее охлаждение, отморожение, простудные заболевания. Применение искусственной гипотермии и гибернации с лечебной целью.

- •12. Повреждающее действие на организм ионизирующих излучений. Лучевая болезнь: классификация, стадии развития, патогенез и отдаленные последствия. Экологические аспекты данного вопроса.

- •13. Механизмы нарушения функций и причины смерти от электротравм. Первая помощь.

- •14. Роль наследственности в патологии, методы ее изучения. Сходство и различия приобретенных, врожденных, наследственных и семейных форм патологии. Их этиология.

- •17. Учение о конституции организма. Конституциональные типы: их классификация, различия и механизмы формирования. Значение конституции в патологии.

- •18. Понятие реактивности. Виды и механизмы реактивности. Формы индивидуальной реактивности и факторы, определяющие ее.

- •19. Резистентность организма – пассивная и активная, первичная и вторичная. Взаимосвязь реактивности и резистентности.

- •20. Определение понятия и общая характеристика гипоксии. Типы гипоксии. Устойчивость различных органов и тканей к гипоксии.

- •21. Этиология и патогенез основных видов гипоксии. Экстренные и долговременные адаптивные реакции при гипоксии, их механизмы.

- •22. Артериальная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития. Особенности микроциркуляции, исходы и последствия различных видов артериальной гиперемии.

- •23. Венозная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития. Особенности микроциркуляции. Последствия венозной гиперемии, патофизиологическое обоснование лечебного применения ее.

- •24. Местное малокровие, стаз. Причины и механизмы ее развития, последствия для организма. Коллатеральное кровообращение и его значение.

- •25. Тромбоз. Тромбогенные факторы и механизмы тромбообразования. Виды тромбов. Исходы тромбозов.

- •26. Эмболия. Причины и механизмы образования эмболов. Виды эмболий. Механизмы расстройств, возникающих при эмболиях.

- •27. Кровотечения, виды. Компенсаторно-приспособительные и патологические реакции при кровопотере. Методы экстренной остановки кровотечений и оказания помощи.

- •28. Определение понятия воспаление, его этиология. Основные компоненты воспалительного процесса. Общие и местные признаки воспаления.

- •29. Первичная и вторичная альтерация при воспалении. Особенности изменения обмена веществ, патохимические и физико-химические изменения в очаге воспаления.

- •30. Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в развитии вторичной альтерации, общей динамике воспалительного процесса.

- •31. Эмиграции лейкоцитов при воспалении, ее механизмы, факторы хемотаксиса.

- •32. Фагоцитоз, его виды, стадии и механизмы. Патология фагоцитоза.

- •33. Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении. Динамика изменения кровотока, стадии и механизмы.

- •34. Экссудация. Механизмы возникновения воспалительных отеков. Состав и виды экссудатов.

- •35. Теории воспаления. Принципы классификации воспаления. Биологическое значение воспаления. Диалектическая взаимосвязь повреждения и защитно-приспособительных реакций в воспалительном процессе.

- •36. Лихорадка, определение, причины возникновения. Пирогенные вещества, их химическая природа и источники образования. Отличие лихорадки от экзогенного перегревания и других видов гипертермии.

- •39. Аллергические реакции 1 типа (реагиновые). Стадии, медиаторы аллергии 1 типа, механизмы их действия. Клинические проявления (анафилактический шок, атопические реакции).

- •40. Аллергические реакции 2 типа (цитотоксические). Стадии, медиаторы, механизмы их действия, клинические проявления.

- •41. Аллергические реакции 3 типа (иммунокомплексные). Стадии, медиаторы, механизмы их действия, клинические проявления (сывороточная болезнь, феномен Артюса).

- •42. Аллергические реакции 4 типа (клеточно-опосредованные). Стадии, медиаторы, механизмы их действия.

- •44. Этиология и патогенез различных видов шока, их сходства и различия (септический, гемотрансфузионный, кардиогенный). Основные принципы профилактики и терапии.

- •45. Шоковые реакции (коллапс, обморок). Определение, классификация, патогенез. Сходство и различия шока и коллапса.

- •46. Кома, определение, классификация, стадии или степени; неврологическая первичная кома, принципы терапии.

- •47. Нарушения энергетического и основного обмена. Роль нервной и эндокринной систем в патогенезе этих нарушений.

- •Нарушения основных этапов белкового обмена. Положительный и отрицательный азотистый баланс.

- •Нарушения углеводного обмена, гипо- и гипергликемия, их причины и виды. Экспериментальные модели недостаточности инсулина.

- •Сахарный диабет, его виды. Нарушения углеводного и других видов обмена и физиологических функций при сахарном диабете.

- •Нарушение основных этапов жирового обмена. Жировая инфильтрация и дистрофия. Гиперкетонемия. Виды ожирения.

- •Нарушение холестеринового обмена. Гиперхолестеринемия. Роль нарушений липидного обмена в развитии атеросклероза.

- •Патогенез нарушений водно-солевого обмена. Положительный и отрицательный водный баланс. Экспериментальное воспроизведение дегидратации и гипергидрии.

- •Отеки. Патогенетические факторы отеков: механический, мембраногенный, онкотический, осмотический. Патогенез сердечных, почечных, воспалительных, токсических, аллергических, голодных отеков.

- •Основные виды и причины обезвоживания организма. Изменения в организме при обезвоживании, последствия.

- •Нарушения электролитного обмена (натрия, кальция, магния). Основные причины и механизмы нарушений электролитного гомеостаза.

- •Жирорастворимые витамины и патологические процессы, связанные с их избытком и недостатком.

- •Водорастворимые витамины и патологические процессы, связанные с их избытком и недостатком.

- •Виды и стадии голодания. Изменения обмена веществ и функций организма при голодании.

- •61. Понятие о недостаточности кровообращения, ее формы и основные гемодинамические показатели и проявления. Сердечная недостаточность, ее виды, причины возникновения.

- •63. Патогенез недостаточности сердца и общих расстройств кровообращения при нарушениях внутрисердечной гемодинамики. Пороки клапанов сердца, их основные виды.

- •64. Нарушения коронарного кровообращения, этиология, патогенез ибс. Инфаркт миокарда.

- •65. Патология сердечного ритма, связанная с нарушением автоматизма. Виды, причины, механизмы возникновения и электрокардиографические проявления.

- •66. Патология сердечного ритма, связанная с нарушением возбудимости миокарда. Виды, причины, механизмы возникновения и электрокардиографические проявления. Фибрилляция и дефибрилляция сердца.

- •67. Патология сердечного ритма, связанная с нарушением проводимости миокарда. Виды, причины, механизмы возникновения и электрокардиографические проявления.

- •68. Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), ее этиология, патогенез, формы и стадии.

- •69. Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии. Их виды, причины, механизмы развития.

- •70. Артериальная гипотония. Гемодинамические механизмы гипотензивных состояний. Конституциональная гипотензия. Острые и хронические патологические гипотензии.

- •71. Характеристика понятия дыхательной недостаточности. Одышка, механизм ее возникновения. Асфиксия как проявление острой дыхательной недостаточности.

- •72. Нарушения регуляции внешнего дыхания. Патологические формы дыхания (периодическое дыхание, терминальное дыхание). Виды, этиология, патогенез.

- •73. Вентиляционные формы дыхательной недостаточности. Этиология, патогенез нарушения вентиляции легких по обструктивному типу.

- •74. Этиология, патогенез нарушения вентиляции легких по рестриктивному и смешанному типу. Пневмоторакс, этиология, виды, патогенез.

- •75. Диффузионные формы дыхательной недостаточности. Причины, проявления.

- •76. Нарушения легочного кровотока (перфузионные формы недостаточности), их причины, последствия. Соотношение вентиляции и перфузии в норме и при патологии.

- •77. Изменения общего количества циркулирующей крови: нормо-, гипо- и гиперволемии, их виды, механизмы возникновения и последствия для организма.

- •78. Нарушения регуляции эритропоэза. Регенеративные и дегенеративные формы эритроцитов, как показатели функционального состояния костного мозга.

- •79. Анемии, определение, причины их развития. Основные принципы классификации различных видов анемии.

- •80. Постгеморрагические анемии (острые и хронические). Этиология, патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы терапии.

- •81. Анемии, связанные с нарушением синтеза гемоглобина (железодефицитные анемии). Этиология, патогенез, картина периферической крови и костного мозга.

- •83. Гипо- и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы терапии.

- •84. Первичные (наследственные) гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы терапии.

- •85. Вторичные гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы терапии. Гемолитическая болезнь новорожденных, ее патогенез.

- •86. Механизмы нарушения регуляции лейкопоэза. Лейкоцитарная формула и ее изменения. Лейкоцитозы и лейкопении, их типы, причины, механизмы развития.

- •87. Лейкемоидные реакции, их виды. Этиология, патогенез. Отличия от лейкозов, значение для организма.

- •89. Нарушение механизмов коагуляционного гемостаза. Гемофилия, этиология, патогенез. Принципы терапии.

- •90. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Этиология, патогенез, стадии, принципы терапии.

- •Патогенез и последствия нарушения аппетита, глотания, жевания. Гипер и гипосаливация. Кариес, пародонтоз.

- •Нарушения пережёвывания пищи.

- •Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Теории ульцерогенеза. Принципы лечения язвенной болезни.

- •Последствия удаления различных отделов желудочно-кишечного тракта. Патофизиология оперированного желудка.

- •Виды расстройства кишечного пищеварения, значение повреждения энтероцитов, панкреатической недостаточности, ахолии для кишечного пищеварения. Синдром мальабсорбции.

- •Взаимоотношения между желудочно-кишечным трактом и поджелудочной железой. Нарушения секреторной функции поджелудочной железы, острые и хронические панкреатиты, их патогенез.

- •Недостаточность печени. Этиология и патогенез. Основные проявления нарушений функций печени при ее недостаточности. Роль алкоголя и экологических факторов в этиологии заболеваний печени.

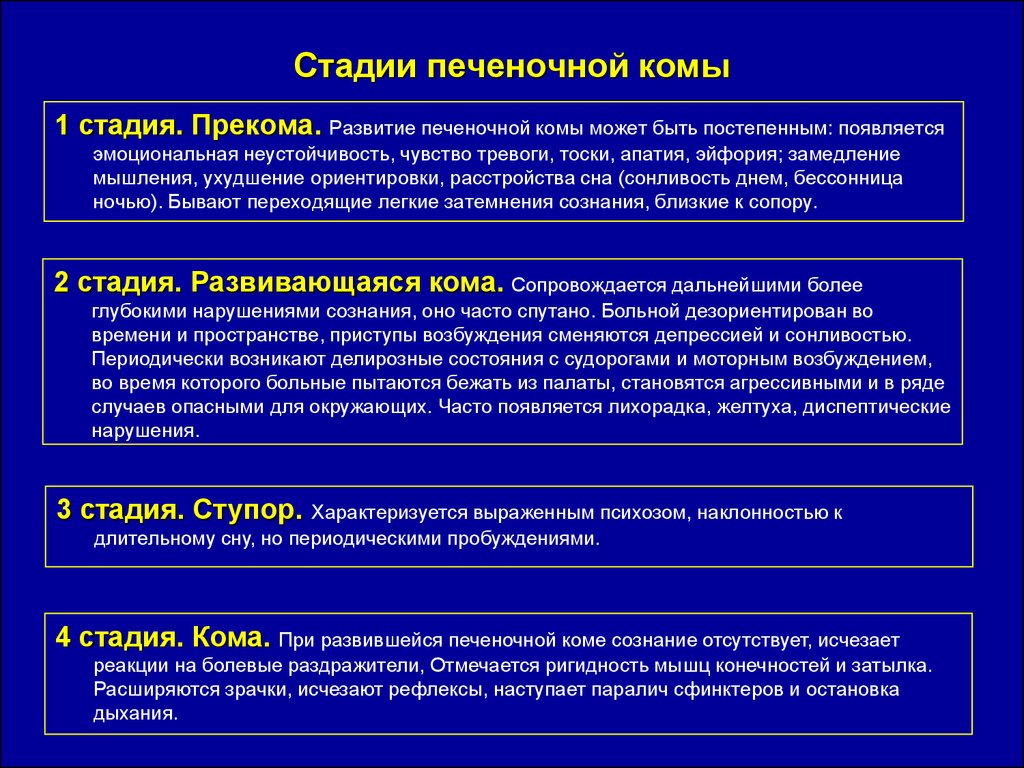

- •Печеночная кома. Этиология, патогенез, стадии.

- •Механическая желтуха. Этиология, патогенез, проявления, последствия.

- •Паренхиматозная желтуха. Этиология, патогенез, проявления, последствия.

- •Гемолитическая желтуха. Этиология, патогенез, проявления, последствия.

- •Желчекаменная болезнь. Причины и механизмы образования желчных камней, их виды. Последствия желчекаменной болезни для организма.

- •Патология мочеобразования и мочеотделения; изменение состава, удельного веса, количества мочи при патологии почек, механизмы их возникновения, последствия для организма.

- •Почечнокаменная болезнь, причины и механизмы образования почечных камней.

- •Основные проявления нарушений клубочкового аппарата почек (гломерулопатии), причины и последствия для организма.

- •Основные проявления нарушений канальцевого аппарата почек (проксимальной и дистальной реабсорбции, канальцевой секреции, экскреции).

- •Нефротический синдром, виды, патогенез.

- •Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, патогенез, стадии, принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении острой почечной недостаточности.

- •Хроническая почечная недостаточность. Этиология, стадии. Уремия, механизмы и проявления. Принципы лечения.

- •Патология, связанная с недостаточностью и избыточной секрецией гормонов передней доли гипофиза. Основные принципы классификации заболеваний гипофиза.

- •Гормоны задней доли гипофиза: патология, связанная с недостаточностью и избыточной секрецией их.

- •Патология, связанная с недостаточностью и избыточной секрецией гормонов коры надпочечников.

- •Патология околощитовидных желез. Значение нарушения функций околощитовидных желез для детского организма.

- •Патология щитовидной железы: влияние на обмен веществ, на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, влияние на рост и общее развитие.

- •Эндемический, спорадический и аутоиммунный зоб. Механизмы развития. Основные клинические проявления.

- •Патология половых желез. Гипо- и гиперфункция. Изменения в организме при нарушении деятельности мужских и женских половых желез.

- •Преждевременное половое созревание девочек.

- •Гипофункция (эндокринная недостаточность) яичников.

- •Гиперфункция яичников

- •Преждевременное первичное половое развитие мальчиков.

- •Задержка полового созревания мальчиков

- •Мужской гипогонадизм (тестикулярная недостаточность).

- •119. Боль, механизмы боли: рецепторный, проводниковой, центральный. Биологическое значение боли. Профилактика боли.

- •120. Неврозы у человека. Причины, компоненты невротического состояния. Роль типов высшей нервной деятельности в возникновении неврозов. Экспериментальные неврозы.

- •121. Нарушения функций вегетативной нервной системы, их виды и механизмы.

- •122. Нарушения движений: парезы, параличи, гиперкинезы. Их виды, причины, последствия для организма.

- •123. Нарушения различных видов чувствительности, их этиология и последствия для организма

Печеночная кома. Этиология, патогенез, стадии.

Причины печёночных коматозных состояний:

Развиваются в результате интоксикации организма: продуктами нормального и нарушенного метаболизма; экзогенными веществами, в норме обезвреживающимися гепатоцитами.

Шунтовая кома: кровь минует печень по портокавальным анастомозам и практически в нее не попадает (следовательно и не детоксицируется в ней).

Паренхиматозная кома: не происходит в связи с поражением и гибелью значительной массы печени (например, при её травме, некрозе, резекции).

Патогенез печёночных ком

гипогликемия (результат нарушения гликогенеза и гликогенолиза);

ацидоз метаболический (нарушения в печени обмена углеводов и липидов; на финальных стадиях комы дополнительно развивается респираторный и выделительный формы ацидоза);

дисбаланс ионов (в клетках нарастает Na, Ca, H), в интерстициальной жидкости и в крови - K);

интоксикация организма (эндотоксинемия продуктами белкового и липидного метаболизма, билирубином)

нарушения центральной, органнотканевой и микрогемоциркуляции (следствие сердечной недостаточности, расстройств тонуса артериол, развития феномена сладжа);

полиорганная недостаточность (нарушается функции сердца, дыхательного и кардиовазомоторного центров → смешанноая гипоксии, прекращение сердечной деятельности, дыхания и смерти пациента).

С тадии

печеночной комы:

тадии

печеночной комы:

Стадия психо-эмоциональных расстройств, характеризующаяся сменой настроения, бессонницей ночью и сонливостью в дневное время, головокружением, плохой памятью;

Стадия неврологических расстройств и нарушения сознания, характеризующаяся спутанным сознанием, бредом, головной болью, общим возбуждением, сменяющимся заторможенностью, тошнотой, рвотой, «хлопающим» тремором;

Стадия собственно комы (полная утрата сознания, подавление всех рефлексов, в том числе - сухожильных, роговичных, зрачковых, исчезновение α- и β-активности на ЭЭГ, расстройства дыхания и артериальная гипотензия).

Механическая желтуха. Этиология, патогенез, проявления, последствия.

Этиология:

1. Пороки развития: атрезии желчевыводящих путей; гипоплазия желчных ходов; кисты холедоха; дивертикулы двенадцатиперстной кишки, расположенные вблизи БДС.

2. Доброкачественные заболевания желчных путей: желчнокаменная болезнь, осложненная холангиолитиазом; вколоченные камни БДС; стриктуры желчных протоков; стеноз БДС.

3. Воспалительные заболевания: острый холецистит с перипроцессом; холангит; панкреатит (острый или хронический индуративный); киста головки поджелудочной железы со сдавлением холедоха; острый папиллит.

4. Опухоли: рак печеночных и общего желчного протоков; рак БДС; рак головки поджелудочной железы; метастазы и лимфомы в воротах печени; папилломатоз желчных ходов.

5. Паразитарные заболевания печени и желчных протоков: эхинококкоз или альвеококкоз в области ворот печени.

Патогенез механической (подпеченочной, застойной, обтурационной): механическое препятствие оттоку жёлчи по жёлчным капиллярам (→внутрипечёночной холестаз) и далее - по жёлчным протокам и из жёлчного пузыря (→ внепечёночной (подпечёночный) холестаз). → повышение давления в жёлчных капиллярах, перерастяжение их (вплоть до микроразрывов) и повышение проницаемости стенок желчеотводящих путей, диффузию компонентов жёлчи в кровь → синдром холемии + билиарный гепатит, усугубляющий степень повреждения печени.

Проявления механической желтухи:

Синдром холемии (желчекровия): комплекс расстройств, включающий появление в крови компонентов жёлчи, главным образом жёлчных кислот (гликохолевой, таурохолевой и др.), прямого билирубина и холестерина.

высокая концентрация конъюгированного билирубина в крови и как следствие — в моче. Это придает моче тёмный цвет;

гиперхолестеринемия. Избыток холестерина поглощается макрофагами и накапливается в виде ксантом (в коже кистей, предплечий, стоп) и/или ксантелазм (в коже вокруг глаз);

зуд кожи (вследствие раздражения жёлчными кислотами нервных окончаний);

артериальная гипотензия (в результате снижения базального тонуса ГМК артериол, уменьшения адренореактивных свойств рецепторов сосудов и сердца, повышения тонуса бульбарных ядер блуждающего нерва под действием жирных кислот);

брадикардия (вследствие прямого тормозного влияния жёлчных кислот на клетки синуснопредсердного узла);

повышенная раздражительность и возбудимость пациентов (в результате снижения активности тормозных нейронов коры больших полушарий под действием компонентов жёлчи);

депрессия, нарушение сна и бодрствования, повышенная утомляемость (следствие энцефалопатии, развивающейся при хронической холемии).

Синдром ахолии: состояние, характеризующееся значительным уменьшением или прекращением поступления жёлчи в кишечник, сочетающееся с нарушениями полостного и мембранного пищеварения.

стеаторея (потеря организмом жиров с экскрементами в результате нарушения эмульгирования, переваривания и усвоения жира в кишечнике в связи с дефицитом жёлчи);

кишечная аутоинфекция и интоксикация (вследствие отсутствия бактерицидного и бактериостатического действия жёлчи).

полигиповитаминоз (за счёт дефицита жирорастворимых витаминов).

обесцвеченный кал (вследствие уменьшения или отсутствия жёлчи в кишечнике).

Последствия (осложнения):

Нарушение антитоксической функции печение - образование в организме токсических веществ и накопление аммиака, фенолов, ацетона, ацетальдегида, индола, скатола → синдром эндотоксемии.

→ развивается микрососудистый тромбоз в почках с констрикцией сосудов и нарастанием функциональных нарушений - развитие печеночно-почечного синдрома.

→ токсические вещества проникают через ГЭБ – печеночная энцефалопатия. Прямые токсические воздействия на нервные волокна ведут к нарушениям нервно-мышечной проводимости, что вызывает брадикардию.

→ тромбогеморрагические изменения в связи с внутрисосудистой коагуляцией – ДВС-синдром.

→ желчные кислоты, как ПАВ, изменяют легочной сурфактант – нарушение проницаемости альвеол - нарушение транспорта кислорода, нарастание гипоксии.

Длительное пребывание в состоянии желтухи приводит к таким изменениям в органах и системах, что восстановление нормального оттока желчи оперативным путем может не прервать порочный круг и прогрессирование печеночо-почечной недостаточности, что является самой частой причиной летальных исходов у такой категории больных.