- •Зачёт по теории эволюции

- •Эволюционная теория ж.-б. Ламарка. Критика взглядов Ламарка.

- •Эволюционная теория ч. Дарвина и ее структура.

- •Роль изменчивости, наследственности и борьбы за существование в дарвинизме.

- •Дарвин о естественном отборе.

- •Дивергенция и монофилия в эволюционном учении Дарвина.

- •Классификация последарвиновского периода в развитии эволюционных взглядов.

- •Кризис эволюционизма. Неоламаркизм и генетический антидарвинизм.

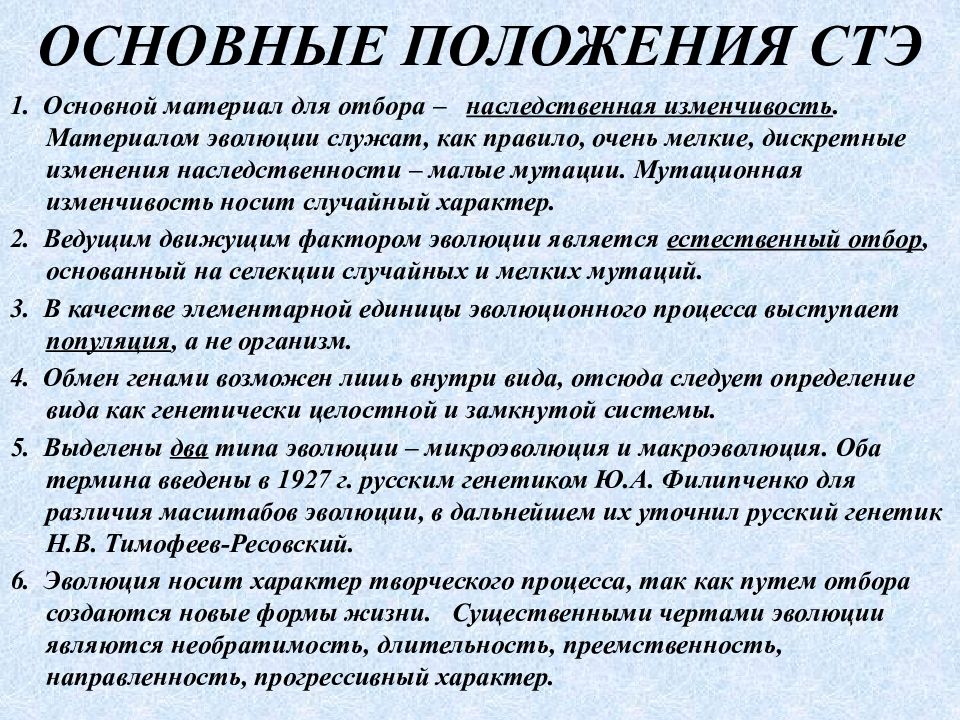

- •Создание синтетической теории эволюции. Основные положения стэ. Недостатки стэ.

- •Современные (недарвиновские) гипотезы эволюционного развития.

- •Определение биологической эволюции.

- •Формы изменчивости и роль изменчивости в эволюции. Генотипическая и фенотипическая изменчивость.

- •Характеристика популяционного генофонда. Правило Харди- Вайнберга.

- •Дрейф генов и его роль в эволюции.

- •Миграция и ее роль.

- •Популяция как элементарная единица эволюции. Структура популяций.

- •Борьба за существование. Конкуренция.

- •Динамика численности (волны жизни).

- •Искусственный и естественный отбор.

- •Механизм действия естественного отбора. Формы отбора.

- •Дивергентная и филетическая эволюция.

- •Механизмы изоляции. Роль изоляции в видообразовании.

- •Классификация способов видообразования.

- •Аллопатрическое видообразование.

- •Парапатрическое видообразование.

- •Симпатрическое видообразование.

- •Селективные и неселективные механизмы видообразования. Темпы видообразования.

- •Понятие вида и основные концепции вида.

- •Эволюция организмов и эволюция популяций. Методы реконструкции филогенеза.

- •Эволюция онтогенеза. Биогенетический закон.

- •Эволюция стадий онтогенеза. Стадийность процесса онтогенеза.

- •Эмбрионизация онтогенеза. Автономизация онтогенеза. Рационализация онтогенеза.

- •Фетализация (неотения, педоморфоз) онтогенеза.

- •Теория филэмбриогенеза (анаболии, девиации, архалаксисы). Редукция органов (рудиментация и афанизия).

- •Онтогенетические корреляции. Гетерохрония. Атавизм.

- •Функциональная дифференциация организма. Принципы и типы функциональной эволюции. Координации.

- •Монофилетическое и полифилетическое происхождение надвидовых таксонов.

- •Главные направления эволюционного процесса (прогресс и регресс).

- •Основные пути биологического прогресса (ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация, ценогенез).

- •Смена фаз адаптациоморфоза.

- •Происхождение человека. Ранние этапы эволюции человекообразных приматов.

- •Эволюция рода Homo.

- •Моноцентрические и полицентрические гипотезы происхождения человека.

- •Факторы антропосоциогенеза.

Создание синтетической теории эволюции. Основные положения стэ. Недостатки стэ.

Исследования экологических факторов эволюционного процесса проводились по 3-м направлениям: экспериментальному, математико-экспериментальному, основанному на обобщениях полевых наблюдений.

Экспериментальное направление - изучение роли конкуренции во внутрипопуляционных преобразованиях – наиболее острые формы борьбы за существование. Опытный материал составляли искусственные смеси сортов, в частности, пшеницы, ячменя. Как показали эксперименты, проведенные известными селекционерами Н.Н. Кулешовым. В.Е. Писаревым, А.А. Сапегиным, конкуренция в относительно короткие сроки приводила к вытеснению одних сортов другими, что свидетельствовало об их селективной неравноценности.

Глубокая экспериментальная разработка вопроса о межгрупповой борьбе за сущ-е и отборе в пределах одной популяции проводилась В.Н. Сукачевым и его учениками (В.Б. Сочава, Е.А. Смирнова, Л.И. Успенская) на одуванчике и овсянице. Было установлено, что изменение интенсивности борьбы за существование в популяциях разной плотности и качественного состава приводит к избирательному истреблению (элиминации), т.е. переживанию более стойких особей и их групп (биотипов). Эти эксперименты также показали, что даже при значительной степени загущения не происходило общей угнетенности популяции, а всегда наблюдалось отмирание одних биотипов и выживание других.

Подобные исследования проводились и на животных (инфузориях, мучном жуке, сосновом лубоеде, тополевой моли и др.). В этом направлении работали А. Робертсон, Р. Чепмен, У. Элли, В.В. Алпатов. Г.Ф. Гаузе, А. Ильинский, В. Полежаев. Экологами была установлена важная особенность: основные процессы жизнедеятельности (рост, активности поведения в добыче пищи и размножении) наиболее эффективно протекают в оптимальной плотности популяции. Чепмен сформулировал понятие о «биотическом потенциале», который означает достижение некоторой средней плотности особей при определенных стабильных условиях внешней среды (например, у мучнистого жука биотический потенциал равен 44 особи на 1 гр. муки при определенной влажности и температуре и др. условиях).

Второе направление – создание математической теории борьбы за существование (А. Лотка, В. Вольтера, Р. Перль, А. Н. Колмогоров). Метод статистического анализа вошел в эволюционную экологию и, вместе с тем, в теорию эволюции. В результате проверки выводов теории борьбы за существование Г. Гаузе установил ряд общих закономерностей в процессах межвидовой конкуренции, в частности в системе «хищник - жертва». Широко вошел затем в мировую литературу «принцип Гаузе». Согласно которому виды с равными притязаниями на условия внешней среды не могут существовать в одном ареале. Этот вывод был сделан на простых, но наглядных опытах с инфузориями. Опыты Гаузе подтвердили принцип дивергенции, основанный Дарвином.

Т

ретье

направление основывалось на внедрении

комплексных методов в полевые работы,

с последующей обработкой статистических

данных по изменениям в природных

популяциях. На первом плане здесь стояло

изучение динамики численности популяций

(у грызунов), структуры внутри- и межвидовых

отношений как факторов эволюционного

процесса (работы Д.Н. Кашкарова, С.А.

Северцова, Ч. Элтона. Н.П. Наумова и др.).

Было показано, что колебания численности

популяций, будучи результатом изменений

в экологических условиях способствуют

расселению вида за пределы его обычного

ареала и тем самым способствуют его

распадению на самостоятельные единицы

(популяции, экотипы).

ретье

направление основывалось на внедрении

комплексных методов в полевые работы,

с последующей обработкой статистических

данных по изменениям в природных

популяциях. На первом плане здесь стояло

изучение динамики численности популяций

(у грызунов), структуры внутри- и межвидовых

отношений как факторов эволюционного

процесса (работы Д.Н. Кашкарова, С.А.

Северцова, Ч. Элтона. Н.П. Наумова и др.).

Было показано, что колебания численности

популяций, будучи результатом изменений

в экологических условиях способствуют

расселению вида за пределы его обычного

ареала и тем самым способствуют его

распадению на самостоятельные единицы

(популяции, экотипы).