Гинекология в таблицах

.pdf

Эндометриоз

Оп |

|

Эндометриоз |

– |

патологический |

процесс, |

при |

котором |

определяется наличие ткани по морфологическим и |

||||

|

функциональным свойствам подобной эндометрию вне полости матки. |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

Этиология данного патологического процесса до сих пор не ясна. Предложено множество теорий патогенеза |

||||||||||

Этиология |

|

эндометриоза: имплантационная (теория ретроградной менструации), метапластическая, эмбриональная, дисгормональная |

||||||||||

|

и теория нарушения иммунного баланса. Наряду с гиперэстрогенией, резистентностью к |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

прогестерону, воспалительными изменениями, индукцией неоангиогенеза, лежащих в основе инфильтративного роста, |

||||||||||

|

|

инвазии в окружающие ткани с последующей их деструкцией, распространения заболевания, в последнее десятилетие |

||||||||||

|

|

обсуждается роль в развитии эндометриоза стволовых клеток , генетических мутаций и эпигенетических факторов, к |

||||||||||

|

|

которым можно отнести факторы внешней среды и др. |

|

|

|

|

||||||

|

|

Классификация внутреннего эндометриоза: |

|

|

Классификация эндометриоидных кист |

|||||||

|

|

cтадия I –ограничен подслизистой оболочкой тела матки; |

|

|

яичников: |

|||||||

|

|

cтадия II –переходит на мышечные слои; |

|

|

|

стадия I – мелкие точечные эндометриоидные |

||||||

|

|

cтадия III –вся толщу мышечной оболочки до ее серозного покрова; |

образования на поверхности яичников, брюшине |

|||||||||

|

|

cтадия IV– вовлечение в патологический процесс, помимо матки, |

прямокишечно-маточного пространства без |

|||||||||

|

|

париетальной брюшины малого таза и соседних органов. |

|

образования кистозных полостей; |

||||||||

|

Классификация эндометриоза ретроцервикальной локализации: |

стадия II – эндометриоидная киста одного |

||||||||||

|

стадия I – эндометриоидные очаги располагаются в пределах |

|

яичника размером не более 5–6 см с мелкими |

|||||||||

|

ректовагинальной клетчатки; |

|

|

|

|

|

эндометриоидными включениями на брюшине |

|||||

Классификация |

стадия II – прорастание эндометриоидной ткани в шейку матки и стенку |

малого таза. Незначительный спаечный процесс |

||||||||||

влагалища с образованием мелких кист и в серозный покров |

|

в области придатков матки без вовлечения |

||||||||||

прямой кишки с распространением процесса на брюшину |

|

Эндометриоидные гетеротопии |

||||||||||

|

ректосигмоидного отдела и прямой кишки; |

|

|

|

кишечника; |

|||||||

|

стадия III – распространение патологического процесса на крестцово- |

стадия III – эндометриоидные кисты обоих |

||||||||||

|

маточные связки, серозный и мышечный покров прямой кишки; |

|

яичников (диаметр кисты одного яичника более |

|||||||||

|

стадия IV – вовлечение в патологический процесс слизистой оболочки |

5–6 см и небольшая эндометриома другого). |

||||||||||

|

прямокишечно-маточного пространства с образованием спаечного |

небольшого размера на париетальной брюшине |

||||||||||

|

процесса в области придатков матки, а также распространение процесса |

малого таза. Выраженный спаечный процесс в |

||||||||||

|

в сторону параметрия, вовлекая дистальные отделы мочевыделительной |

области придатков матки с частичным |

||||||||||

|

системы (мочеточники и мочевой пузырь). |

|

|

|

вовлечением кишечника; |

|||||||

|

Одной из наиболее широко применяемых в мировой практике стала |

стадия IV – двусторонние эндометриоидные |

||||||||||

|

предложенная в 1979 году Американским обществом фертильности: |

кисты яичников больших размеров (более 6 см) |

||||||||||

|

|

I стадия - минимальный эндометриоз (1-5 баллов); |

|

|

с переходом патологического процесса на |

|||||||

|

|

II стадия - легкий эндометриоз (6-15 баллов); |

|

|

|

соседние органы – мочевой пузырь, прямую |

||||||

|

|

III стадия - умеренный эндометриоз (16-40 баллов); |

|

|

и сигмовидную кишку. Распространенный |

|||||||

|

|

IV стадия- тяжелый эндометриоз (более 40 баллов). |

|

|

спаечный процесс. |

|||||||

|

|

Эндометриоз следует заподозрить при наличии следующих симптомов, включая молодых женщин до 17 лет: хроническая |

||||||||||

|

|

тазовая боль; Дисменорея, негативно влияющая на качество жизни и повседневную активность; Боль, появляющаяся во |

||||||||||

|

|

время и/или после полового акта – диспареуния; Гастроинтестинальные симптомы, связанные с менструацией – боль в |

||||||||||

Клиника |

|

кишечнике, запоры или поносы, тенезмы; Симптомы со стороны мочевой системы, связанные с менструацией, например, |

||||||||||

|

боль при мочеиспускании, появление крови в моче; Бесплодие в сочетании с 1 или более симптомами. |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

Учитывая многоликость клинических симптомов: бессимптомное течение, циклические и хронические боли, бесплодие, |

||||||||||

|

|

аномальные маточные кровотечения, нарушение функции соседних органов и другие жалобы, снижающие качество |

||||||||||

|

|

жизни, в том числе психоэмоциональный статус у женщин преимущественно репродуктивного возраста, эндометриоз |

||||||||||

|

|

остается одной из самых социально и демографически значимых заболеваний, требующих мультидисциплинарного |

||||||||||

|

|

подхода. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.Физикальное обследование визуальный осмотр наружных половых органов, осмотр шейки матки в зеркалах, |

|

|||||||||

|

|

бимануальное влагалищное и ректовагинальное исследование. |

|

|

|

|

||||||

Диагностика |

|

Могут быть выявлены следующие изменения: латеральное смещение шейки матки, фиксированная и резко смещенная |

|

|||||||||

|

матка, объемные образования придатков, наличие узлов в маточно – крестцовой области, утолщение, напряжение и/или |

|

||||||||||

|

образования в крестцово-маточной связке, |

укорочение и напряжение сводов влагалища; выраженный стеноз шейки |

|

|||||||||

|

матки; наличие мелкобугристого образования в ректовагинальной области; болезненность и ограничение подвижности |

|

||||||||||

|

слизистой кишечника (при ректовагинальном исследовании). |

|

|

|

|

|||||||

|

2. Инструментальные диагностические исследования |

|

|

|

|

|||||||

|

|

УЗИ, МРТ (при необходимости), лапароскопия («золотой стандарт» диагностики эндометриоза), гистероскопия (с целью |

|

|||||||||

|

|

исключения внутриматочной патологии при аномальных маточных кровотечениях (АМК), эндометриоз-ассоциированном |

|

|||||||||

|

|

бесплодии при отсутствии эффекта от проводимого лечения). |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

Медикаментозное лечение |

|

|

|

Хирургическое лечение |

||||

|

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ - |

1.Хирургическое лечение преимущественно с |

||||||||||

|

купирования болевого синдрома (кратковрем.,до 3 мес.) |

|

|

использованием лапароскопического доступа у |

||||||||

|

ПРОГЕСТАГЕНЫ (I линия терапии) - циклический режим при |

|

|

пациенток с генитальным эндометриозом. |

||||||||

|

планировании беременности |

/ |

непрерывный |

режим |

для |

2.Энуклеация стенки эндометриоидной кисты |

||||||

|

обеспечения атрофии железистого эпителия. |

|

|

|

|

после ее опорожнения и промывания полости с |

||||||

Лечение |

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ |

- |

у |

использованием лапароскопического доступа. |

||||||||

пациенток с эндометриозом для контрацепции, в качестве эмпирической |

Энуклеация капсулы кисты позволяет |

|||||||||||

терапии, |

профилактики рецидивов заболевания после хирургического |

минимизировать риск рецидива эндометриоза, |

||||||||||

лечения. |

|

|

|

|

|

|

|

|

способствует сохранению овариального |

|||

|

АГОНИСТЫ ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ ГОРМОНА-пациентам с |

резерва и, соответственно, увеличению |

||||||||||

|

распространенными инфильтративными формами эндометриоза или после |

вероятности наступления спонтанной |

||||||||||

|

хирургического лечения. |

|

|

|

|

|

|

беременности у пациенток с эндометриоз- |

||||

|

Рекомендовано использовать левоноргестрел в форме внутриматочной |

ассоциированным бесплодием |

||||||||||

|

терапевтической системы ((ВМС-ЛНГ) – у пациенток, не планирующих |

3. оперативное лечение узловой формы |

||||||||||

|

беременность, |

с |

эндометриозом |

и |

аномальными |

маточными |

аденомиоза у пациенток с аномальными |

|||||

|

кровотечениями. |

|

|

|

|

|

|

|

|

маточными кровотечениями |

||

|

|

|

|

Полипы эндометрия (ПЭ) |

|

|

|

|

|

|||||

е |

ПЭ – доброкачественные очаговые образования эндометрия, состоящие из желез, фиброзированной стромы и |

|||||||||||||

Опред- |

кровеносных сосудов. ПЭ могут иметь размеры от нескольких миллиметров до 2-3 см, располагаться на |

|||||||||||||

тонкой ножке или широком основании, быть единичными или множественными. |

|

|

||||||||||||

Межменструальное кровотечение (ММК) - нерегулярное кровотечение в межменструальном периоде |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

Этиология и патогенез ПЭ точно не известны. Рассматриваются различные механизмы возникновения ПЭ. К |

|||||||||||||

|

ним относят нарушение экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в эндометрии, усиление |

|||||||||||||

|

активности сигнальных путей, индуцирующих пролиферацию и ангиогенез, снижение апоптоза. ПЭ |

|||||||||||||

Этиология |

рассматривают также, как моноклональные разрастания генетически измененных эндометриальных |

|||||||||||||

стромальных клеток с вторичным образованием желез, выстланных доброкачественным эпителием и имеющих |

||||||||||||||

поликлональное происхождение. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Риск развития ПЭ увеличивается от менархе до позднего репродуктивного возраста, существенно возрастает в |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

менопаузе. К факторам риска формирования ПЭ относятся: ожирение, артериальная гипертензия, терапия |

|||||||||||||

|

тамоксифеном, а также длительный прием менопаузальной гормональной терапии (МГТ) в циклическом |

|||||||||||||

|

режиме. ПЭ часто ассоциированы с миомой матки, эндометриозом, полипами цервикального канала |

|||||||||||||

Клиника |

Наиболее частым клиническим проявлением ПЭ являются аномальное маточное кровотечение (АМК), |

|||||||||||||

преимущественно по типу ММК, реже обильных менструальных кровотечений (ОМК). ПЭ снижают |

||||||||||||||

вероятность наступления беременности, что, как |

полагают, |

связано с механическим препятствием |

||||||||||||

имплантации эмбриона, нарушениями рецептивности эндометрия, |

процессов децидуализации и секреторной |

|||||||||||||

|

трансформации. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

В руководстве Blaunstein’s Pathology of the female |

|

Классификация, основанная на морфологической |

||||||||||

Классификация |

|

genital tract авторы рекомендуют выделять: |

|

|

|

структуре: |

||||||||

|

|

|

|

|

|

• железистые, |

|

|

|

|

|

|||

• Полипы эндометрия |

|

|

|

• железисто-фиброзные, |

|

|

||||||||

• Полипы эндометрия с атипией |

|

|

|

• фиброзные, |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

• аденоматозные, |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

• аденомиоматозные |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

• покрытые функциональным слоем эндометрия |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Диагноз ПЭ должен основываться: |

|

|

|

|

|

|

|

NB! Сбор клинико- |

|

|||

|

|

• на оценке жалоб, |

|

|

|

|

|

|

|

|

анамнестических данных |

|

||

|

|

• анамнестических данных, |

|

|

|

|

|

|

|

|

необходим для выявления |

|

||

|

|

• заключения ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза или |

|

|

рецидивирующих ПЭ и |

|

||||||||

|

|

соногистерографии (СГГ). |

|

|

|

|

|

|

|

|

факторов риска |

|

||

Диагностика |

|

Окончательный |

диагноз |

подтверждается |

патологоанатомическим |

|

|

малигнизации, к которым |

|

|||||

|

исследованием биопсийного (операционного) материала эндометрия. |

|

|

|

относят: постменопаузу, |

|

||||||||

|

УЗИ органов малого таза служит первой линией диагностики патологии |

|

|

размеры ПЭ более 1,0- |

|

|||||||||

|

эндометрия, в |

том числе ПЭ, |

которые |

определяются, как гиперэхогенные |

|

|

1,5см, наличие АМК, |

|

||||||

|

образования с четкими ровными контурами. Наиболее информативно его |

|

|

ожирения, СД и прием |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

проведение в раннюю фолликулярную фазу менструального цикла. |

|

|

|

|

тамоксифена. |

|

||||||

|

|

В качестве уточняющего метода диагностики ПЭ (при их малых размерах, или |

|

|

|

|

||||||||

|

|

необходимости дифференциальной диагностики с субмукозной миомой матки) |

|

|

|

|

||||||||

|

|

рекомендуется проведение соногистерографии, как более точного метода |

|

|

|

|

||||||||

|

|

диагностики состояния эндометрия. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Хирургическое лечение |

|

|

|

|

|

|

В настоящее время нет |

||||

|

Проведение полипэктомии под визуальным контролем гистероскопии является |

|

указаний об |

|||||||||||

|

оптимальным методом терапии ПЭ. |

|

|

|

|

|

|

|

эффективности |

|||||

|

Различные |

гистероскопические |

методики |

|

обладают |

схожей |

|

медикаментозной |

||||||

|

эффективностью, включая резектоскопию, диодный лазер, внутриматочную |

|

терапии ПЭ. Несмотря на |

|||||||||||

Лечение |

морцелляцию, использование щипцов и ножниц. |

|

|

|

|

|

|

то, что прогестагены и |

||||||

Рекомендуется всем пациенткам в качестве окончательного метода диагностики |

|

КОК приводят к |

||||||||||||

патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала! |

|

снижению толщины |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

эндометрия, регресса ПЭ |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Возможно наблюдение бессимптомных пациенток с небольшими полипами |

|

при этом не наблюдается, |

|||||||||||

|

(<10мм), поскольку они имеют высокую вероятность регресса в течение года и |

|

что косвенно |

|||||||||||

|

низкий риск малигнизации. |

|

|

|

|

|

|

|

|

свидетельствует об |

||||

|

Выжидательная тактика возможна в течение 1 месяца для проведения УЗИ |

|

отсутствии гормональной |

|||||||||||

|

органов малого таза в динамике |

|

|

|

|

|

|

|

|

зависимости ПЭ |

||||

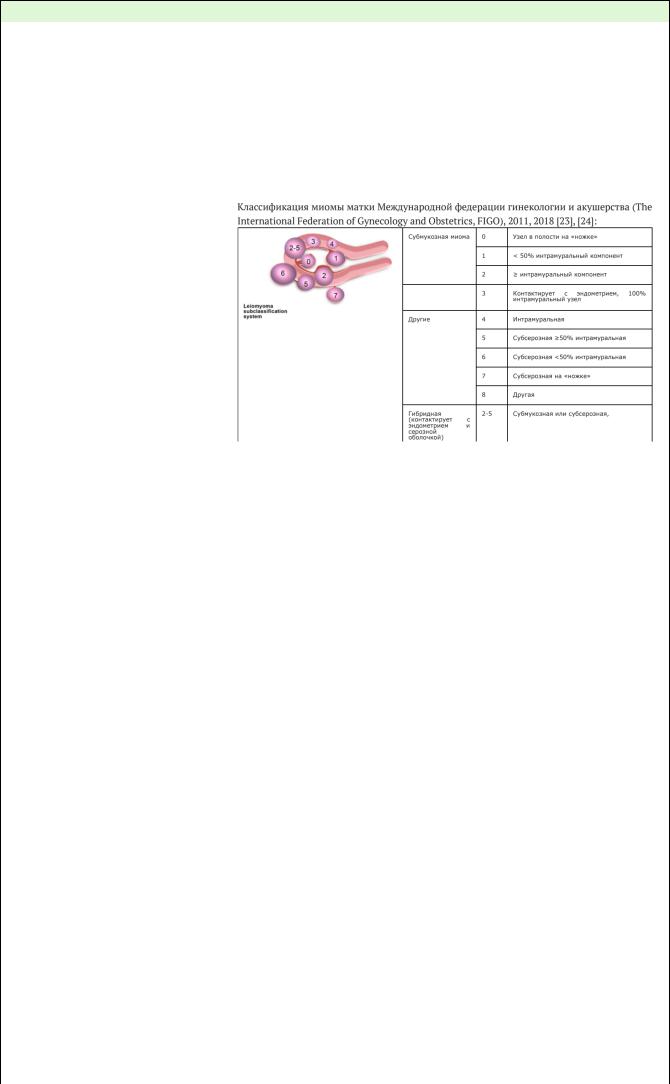

Миома матки

Оп |

|

Миома матки – доброкачественная моноклональная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток шейки или тела |

|||||||||||

|

матки. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|||||||||

Этиология |

|

Генетическая природа данного заболевания подтверждается наличием «семейных форм». Миома матки является |

|||||||||||

|

моноклональной опухолью, т.е. рост ее происходит из одной первичной мутантной клетки, которая приобретает |

||||||||||||

|

способность нерегулируемого роста. Существенный вклад в патогенез миомы матки вносит и процесс образования новых |

||||||||||||

|

сосудов из уже существующих – неоангиогенез, ключевую роль играют также и ростовые факторы. |

|

|||||||||||

|

Факторы риска: относят раннее менархе, отсутствие родов в анамнезе, поздний репродуктивный возраст, ожирение, прием |

||||||||||||

|

|

тамоксифена, высокий паритет, менопауза, курение, прием КОК, воспалительные процессы/ |

|

||||||||||

Клин |

|

Симптомы заболевания: аномальные маточные кровотечения, боли внизу живота различного характера и интенсивности, |

|||||||||||

|

болезненные и обильные менструации, |

бесплодие при отсутствии других причин, невынашивание |

беременности, |

||||||||||

|

нарушение функции смежных органов (дизурические расстройства, запоры), диспареуния и др. |

|

|||||||||||

|

|

*Возможно бессимптомное течение заболевания. |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

Физикальное обследование: проведени |

|

|

|

||||||||

|

|

е визуального осмотра наружных |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

половых органов, осмотр шейки матки |

|

|

|

||||||||

|

|

в |

зеркалах |

и |

|

бимануальное |

|

|

|

||||

|

|

влагалищное исследование. |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

NB! Определяем размеры матки, по |

|

|

|

||||||||

|

|

движность, болезненность и |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

взаимоотношение с другими тазовы |

|

|

|

||||||||

диагностика |

|

ми органами; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Размеры матки |

измеряются |

в |

|

|

|

|||||||

|

неделях! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

При шеечно-перешеечной локализация |

|

|

|

|||||||||

|

шейка матки сглажена, |

расположена |

|

|

|

||||||||

и |

|

асимметрично, |

|

смещена |

к |

|

|

|

|||||

Классификация |

|

|

|

|

|

||||||||

|

противоположной |

локализации |

узла |

|

|

|

|||||||

|

стенке таза. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Лабораторные |

|

диагностические |

|

|

|

|||||||

|

исследования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Исследование ОАК, биохимического анализа крови, гемостазиограммы проводится с целью выявления |

осложнений, |

|||||||||||

|

предоперационного обследования и определения тактики консервативного лечения. |

|

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

|

Инструментальные диагностические исследования |

|

||||||||||

|

|

-УЗИ основной метод скрининга и первичной диагностики миомы матки -МРТ у пациенток c сочетанной патологией, с |

|||||||||||

|

|

большими размерами опухоли, при наличии сдавления смежных органов у пациенток, планирующих реализацию |

|||||||||||

|

|

репродуктивной функции для дифференциальной диагностики с аденомиозом, выбора объема и доступа при |

|||||||||||

|

|

планировании реконструктивнопластических операций. |

|

||||||||||

|

|

-Гистероскопия при подозрении на межмышечно-подслизистую и подслизитую |

|

||||||||||

|

|

локализацию миоматозных узлов, для исключения внутриматочной патологии; а также для выбора доступа оперативного |

|||||||||||

|

|

лечения. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Рекомендовано динамическое наблюдение за бессимптомной миомой матки небольших размеров (отсутствие АМК, |

|||||||||||

|

|

болевого синдрома, роста миоматозных узлов, при размерах матки до 12 недель, при отсутствии миоматозных узлов |

|||||||||||

|

|

субмукозной локализации). |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1. Использование нестероидных |

|

|

|

Хирургическое лечение. Показания: |

|

|||||||

|

противовоспалительных |

|

препаратов |

|

1) АМК, приводящие к анемии; |

|

|||||||

|

(НПВС) у пациенток с миомой матки при |

|

2) хроническая тазовая боль, снижающая качество жизни; |

|

|||||||||

|

дисменорее и АМК для снижения болевого |

|

3) симптомы сдавления смежных органов (прямая кишка, мочевой пузырь, |

||||||||||

|

синдрома и объема кровопотери. |

|

|

|

мочеточники); |

|

|||||||

|

2. Использование прогестагенов |

|

|

|

4) большой размер опухоли (более 12 недель беременности); 5) быстрый рост |

||||||||

|

(Прогестагены не оказывают влияния на |

|

опухоли (увеличение матки более чем на 4 недели беременности в течение 1 |

||||||||||

|

стабилизацию |

или |

уменьшение |

роста |

|

года); |

|

||||||

|

миоматозных узлов, однако они могут |

|

6) рост опухоли в постменопаузе; |

|

|||||||||

|

быть |

использованы |

в |

качестве |

|

7) подслизистое расположение узла миомы; |

|

||||||

|

лекарственных |

средств |

для |

уменьшения |

|

8) межсвязочное и низкое (шеечное и перешеечное) расположение узлов миомы; |

|||||||

|

объема АМК, а также для профилактики |

|

9) нарушение репродуктивной функции (невынашивание беременности, |

||||||||||

|

гиперпластических процессов |

эндометрия, |

|

бесплодие при отсутствии других причин); |

|

||||||||

Лечение |

сопряженных с миомой матки.) |

|

|

|

10) признаки нарушения кровообращения в узлах миомы матки (некроз, отек, |

||||||||

3.В качестве альтернативного лечения |

|

гиалиноз). |

|

||||||||||

Левоноргестрел в форме внутриматочной |

|

→Единственный эффективный метод тотальная гистерэктомия. Проведение при |

|||||||||||

терапевтической системы. |

|

|

|

|

|

наличии показаний к операции, при отсутствии репродуктивных планов, после |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

4.Использование агонистов гонадотропин- |

|

получения информированного согласия пациентки, |

|

|||||||||

|

рилизинг-гормона (аГн-РГ) (по АТХ – |

|

→Влагалищная гистерэктомия рекомендуется при наличии условий и размеров |

||||||||||

|

Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона) у |

|

матки до 12 недель |

|

|||||||||

|

пациенток с миомой матки и анемией в |

|

→Рекомендуется выполнять органосохраняющее оперативное лечение |

||||||||||

|

качестве предоперационного лечения, а |

|

(миомэктомию) пациенткам при желании реализовать репродуктивную |

||||||||||

|

также |

для |

уменьшения |

|

размеров |

|

функцию в плановом порядке в I фазу менструального цикла (5-14-й день). |

||||||

|

миоматозных |

узлов |

и |

уменьшения |

|

удаление подслизистых миоматозных узлов, не превышающих 4-5 см в |

|||||||

|

интраоперационной кровопотери. |

|

|

|

диаметре, у пациенток с миомой матки, |

|

|||||||

|

5. Применение Мифепристона в течение 3- |

|

→Рекомендуется выполнять эндоваскулярную эмболизацию маточных артерий |

||||||||||

|

6 месяцев |

|

|

|

|

|

|

|

(ЭМА) у пациенток с высоким операционным риском в качестве альтернативы |

||||

|

6.Транексамовая кислота: Оптимальная |

|

хирургическому лечению при отсутствии противопоказаний у пациенток, не |

||||||||||

|

суточная |

доза |

транексамовой |

кислоты |

|

планирующих беременность |

|

||||||

|

составляет 3,9 – 4,0г, длительность приема |

|

→Рекомендуется проводить абляцию фокусированным ультразвуком под |

||||||||||

|

до |

5 |

дней. |

Способствует |

снижению |

|

контролем МРТ (MRgFUS) у пациенток с миомой матки в качестве метода |

||||||

|

менструальной кровопотери на 40%. |

|

органосберегающего лечения при наличии условий и отсутствии |

||||||||||

|

|

противопоказаний. |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки.

|

|

Эктропион шейки матки – это выворот слизистой оболочки цервикального канала шейки матки на эктоцервикс. |

|

|||||||||

|

|

Эрозия шейки матки (истинная) – это нарушение целостности (дефект) слизистой оболочки, выстилающей влагалищную |

||||||||||

|

|

часть шейки матки. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Определение |

Лейкоплакия шейки матки определяется как кератоз или гиперкератоз (ороговение неороговевающего эпителия), в |

||||||||||

|

ряде случаев с признаками дисплазии шейки матки в подлежащих слоях. |

|

|

|

||||||||

|

Цервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN) – это группа заболеваний, характеризующихся нарушением |

|||||||||||

|

созревания, дифференцировки и стратификации многослойного плоского эпителия. |

|

|

|

||||||||

|

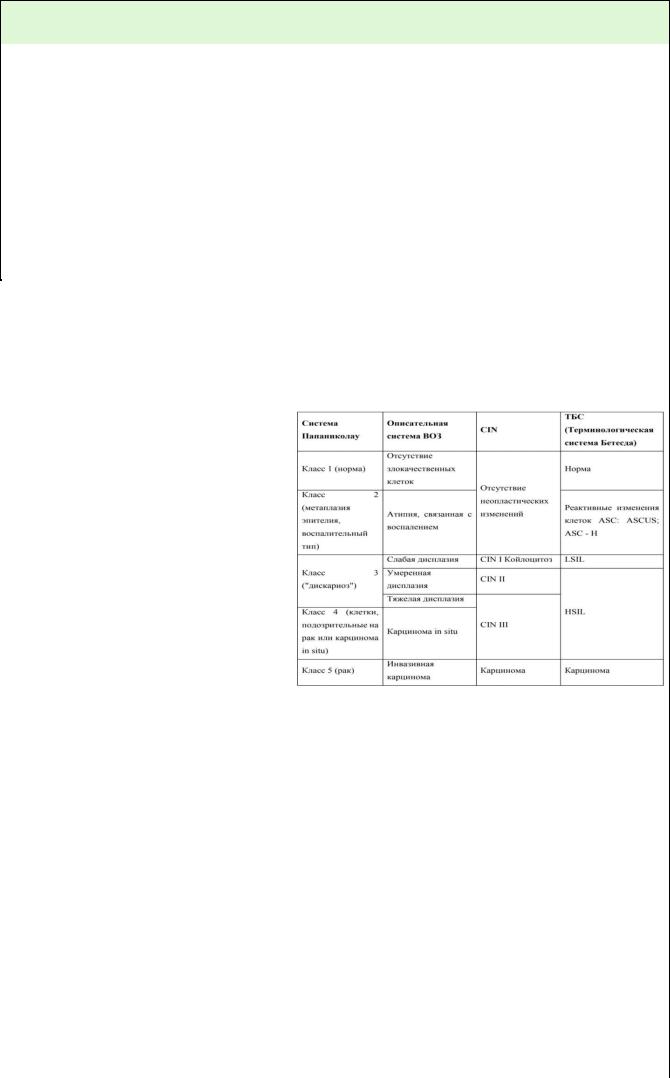

LSIL - low-grade squamous intraepithelial lesions – плоскоклеточное интраэпителиальное поражение низкой степени. LSIL |

|||||||||||

|

включает койлоцитоз, CIN I и кондиломы шейки матки. |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

HSIL - high grade squamous intraepithelial lesions – плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени. |

||||||||||

|

|

HSIL включают CIN II (умеренную дисплазию), CIN III (тяжелую дисплазию и преинвазивный рак (CIS)). HSIL относится |

||||||||||

|

|

к облигатному предраку шейки матки. |

|

|

|

|

||||||

|

|

Главным этиологическим фактором развития рака шейки матки является вирус папилломы человека высокого |

||||||||||

|

|

канцерогенного риска Длительная персистенция ВПЧ (более 2-х лет) является основным фактором прогрессирования |

||||||||||

|

|

неоплазий. вирус поражает полипотентные стволовые и амплифицирующиеся клетки под цилиндрическим эпителием |

||||||||||

|

|

эктопии, в формирующейся зоне трансформации с ее верхней границей – переходной зоной, а также в расположенном |

||||||||||

|

Этиология |

выше канале и эндоцервикальных криптах. |

|

|

|

|

||||||

|

Врожденный эктропион шейки матки — это смещение границ цилиндрического эпителия эндоцервикса за пределы |

|||||||||||

|

наружного зева на влагалищную часть шейки матки у женщин молодого возраста (не имевших беременностей и родов). |

|||||||||||

|

Приобретенный (посттравматический) эктропион образуется в результате повреждений шейки матки, которые не были |

|||||||||||

|

устранены или неправильно восстановлены после родов. |

|

|

|

|

|||||||

|

|

Истинная |

эрозия |

|

возникает |

вследствие травматического |

NB! Эрозия и эктропион шейки матки не |

|||||

|

|

воздействия на эпителий шейки матки механических, термических, |

являются предраковыми заболеваниями и при |

|||||||||

|

|

химических факторов, |

также могут оказывать влияние ИППП, |

отсутствии ВПЧ не озлокачествляются! С |

||||||||

|

|

длительное хроническое воспаление, гормональные нарушения, |

позиции |

профилактики |

РШМ |

интерес |

||||||

|

|

снижение иммунитета. |

|

|

|

|

представляют только CIN. |

|

|

|||

|

|

Неоплазии из плоского эпителия (плоскоклет |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

очные интраэпителиальные поражения – |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

SIL) подразделяют на: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

внутриэпителиальное |

|

поражение |

|

|

|

|

|

|||

|

|

плоского эпителия легкой степени (LSIL); |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

внутриэпителиальное |

|

поражение |

|

|

|

|

|

|||

|

|

плоского |

эпителия |

тяжелой |

степени |

|

|

|

|

|

||

|

Классификация |

(HSIL). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. CIN I — недифференцированные клетки |

|

|

|

|

|

||||||

|

занимают нижнюю треть эпителиального |

|

|

|

|

|

||||||

|

пласта. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. CIN II — незрелые клетки занимают |

|

|

|

|

|

||||||

|

нижние две трети толщины эпителия; |

|

|

|

|

|

||||||

|

3. CIN III (включают тяжелую дисплазию и |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

преинвазивный рак) — незрелые |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

аномальные клетки занимают более чем две |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

трети толщи эпителиального пласта |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

или всю его толщину, но инвазия в |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

подлежащую строму отсутствует. |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

Клиник |

У подавляющего большинства пациенток отсутствуют клинические проявления (бессимптомное течение). Крайне редко |

||||||||||

|

встречаются «контактные» кровянистые выделения из половых путей. |

|

|

|

|

|||||||

|

При истинной эрозии шейки матки могут наблюдаться кровянистые выделения из травмированных сосудов и бели |

|||||||||||

|

разных характеристик, как симптомы воспаления шейки матки. |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Физикальное |

|

|

|

|

|

Лечение |

|

|

|

|

|

|

обследование |

|

|

- Рекомендуется проводить патогенетическое лечение истинной эрозии шейки матки в |

|

||||||

|

|

1.Осмотр влагалища и |

|

соответствии с причиной, вызвавшей десквамацию эпителия (воспалительные заболевания, |

||||||||

|

|

шейки |

матки |

в |

|

травма, возрастная атрофия слизистых) |

|

|

|

|

||

|

|

зеркалах. |

|

|

|

- Не рекомендуется лечить неосложненный эктропион шейки матки и проводить деструкцию |

||||||

|

|

-цитологическое |

|

|

эктопии, т.к. эктопия шейки матки является вариантом нормы и не требует лечения |

|

||||||

|

|

исследование мазков с |

|

- динамическое наблюдение c использованием цитологического исследования микропрепарата |

||||||||

|

и лечение |

экзо- и |

эндоцервикса |

|

шейки матки 1 раз в 6 месяцев в течение 18-24 месяцев при LSIL (с целью раннего выявления |

|||||||

|

(от 21 до 65 лет с |

|

прогрессирования) |

|

|

|

|

|||||

|

интервалом в 3 года), |

|

|

- деструктивное или эксцизионное лечение при сохранении поражений, соответствующих CIN |

||||||||

|

-ВПЧ- |

|

|

|

I более 18-24 месяцев. |

|

|

|

|

|||

|

Диагностика |

тестирование (>30 |

|

|

- женщинам старше 40 лет с CIN I в биоптате эктоцервикса проводить петлевую эксцизию ЗТ |

|||||||

|

лет каждые 5 лет, у |

|

в связи с риском синхронных тяжелых поражений, скрытых в канале, вследствие длительной |

|||||||||

|

ВПЧ+ ежегодно), |

|

|

персистенции ВПЧ ВКР |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

- хирургическое лечение при HSIL (CIN II, CIN III) – электроэксцизию шейки матки или |

|||||||

|

Инструментальные |

|

|

конизацию в зависимости от типа ЗТ с последующим выскабливанием цервикального канала с |

||||||||

|

|

исследования |

|

|

целью исключения злокачественного процесса. |

|

|

|

||||

|

|

-кольпоскопия, |

|

|

-у женщин до 25 лет с диагнозом CIN II в биоптате при р16-негативном результате ИГХ |

|

||||||

|

|

-биопсия шейки матки |

|

допустимо динамическое наблюдение с использованием цитологического контроля, ВПЧ- |

||||||||

|

|

с |

|

|

|

тестирования и кольпоскопии 1раз в 6 месяцев в течение 2 лет. |

|

|

||||

|

|

патологоанатомическ |

|

-при CIN III направлять пациенток к врачу-онкологу/врачу-акушеру-гинекологу или в |

|

|||||||

|

|

им исследованием. |

|

|

специализированные гинекологические центры для выполнения конизации шейки матки с |

|||||||

|

|

|

|

|

|

последующим выскабливанием цервикального канала и по показаниям - полости матки. |

|

|||||

Выпадение женских половых органов

Опред |

Пролапс тазовых органов (ПТО) – патологический процесс, при котором происходит опущение тазового дна и органов |

|||||||||||||||

малого таза изолированно или в сочетании. Генитальный пролапс нужно рассматривать как разновидность грыжи тазового |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

дна, определяющейся в области влагалищного входа. При изолированном опущении передней стенки влагалища уместно |

|||||||||||||||

|

использовать термин «цистоцеле», при опущении задней стенки — «ректоцеле». |

|

|

|

||||||||||||

Этиол |

Факторами риска ПТО являются: семейная форма ПТО, вагинальные роды, дисплазия соединительной ткани, избыточная |

|||||||||||||||

масса тела/ожирение, курение, повышение внутрибрюшного давления, кашель, дефицит эстрогенов. Риск развития ПТО |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

увеличивается при осложненном течении беременности и родов, в том числе при хирургических пособиях в родах, |

|||||||||||||||

|

стремительных родах, разрывах промежности, родах крупным плодом. |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

Классификация М.С.Малиновского: |

|

|

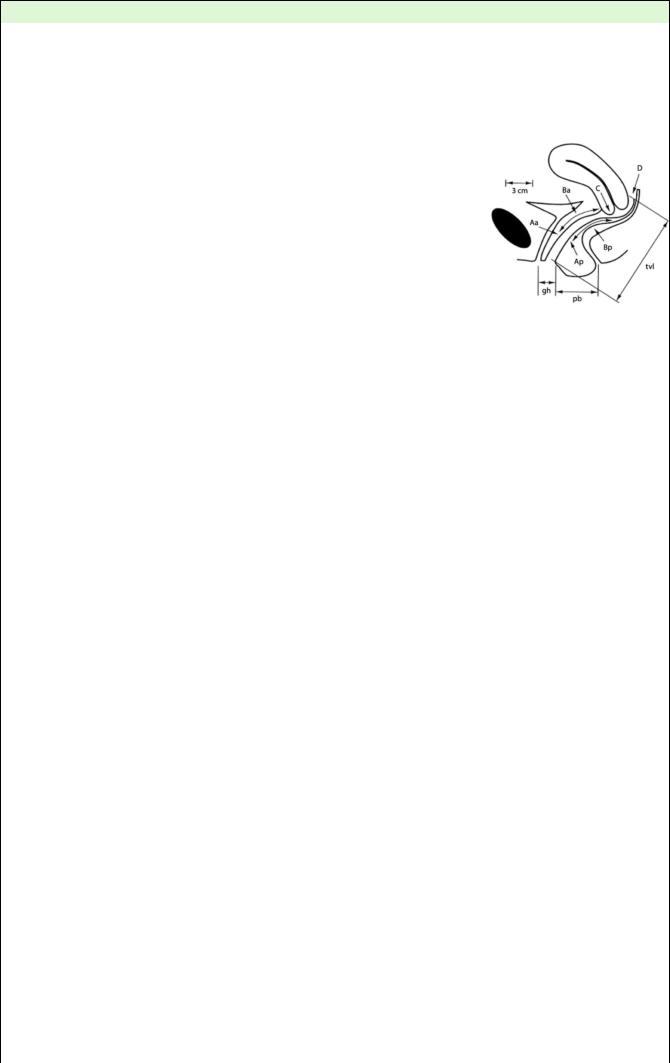

Классификация POP-Q |

|

|

|

|||||||

|

1 степень - выпадения стенки влагалища доходят |

|

Анатомическая позиция 6 |

|

|

|

||||||||||

|

до входа во влагалище(наружный зев шейки матки |

|

определяемых точек (Аа, Ва, |

|

|

|||||||||||

Классификация |

находится ниже спинальной плоскости); |

|

|

Ар, Вр, С, D) измеряется в |

|

|

||||||||||

2 степень - шейка матки выходит за пределы |

|

положительных или |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

половой щели, тело матки располагается |

выше |

|

отрицательных значениях их |

|

|

||||||||||

|

нее; |

|

|

|

|

|

|

|

расположения относительно |

|

|

|||||

|

3 степень - вся матка находится ниже половой |

|

уровня гименального кольца. |

|

|

|||||||||||

|

щели. |

|

|

|

|

|

|

Остальные 3 параметра (TVL, |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

GH, PB) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

измеряются в абсолютных |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

величинах. |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

Дискомфорт во влагалище, ощущение инородного тела в области промежности, попадание и выход воздуха из влагалища |

|||||||||||||||

Клин |

во время полового акта или физичеческой активности, недержание мочи, поллакиурия, затрудненное мочеиспускание, |

|||||||||||||||

продолжительное мочеиспускание, запоры, императивные позывы к дефекации, недержание газов или стула, сексуальная |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

дисфункция (диспареуния, потеря вагинальной чувствительности). |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

Диагноз ГЭ устанавливается на основании жалоб на АМК, анамнестических данных, физикального обследования, |

|||||||||||||||

|

заключения УЗИ органов малого таза. Окончательный диагноз ГЭ подтверждается патолого-анатомическим |

|||||||||||||||

|

исследованием эндометрия. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

Физикальное обследование |

|

Лабораторные |

|

|

|

Инструментальные |

||||||||

|

•сбор гинекологического |

|

|

исследования |

|

|

|

|

исследования |

|||||||

|

и репродуктивного анамнеза, |

осмотр |

|

• ОАК, ОАМ, |

|

• УЗИ ОМТ |

|

|

|

|||||||

|

шейки |

матки |

в |

зеркалах |

|

микробиологическ |

|

• УЗ-исследование мочевыводящих путей и почек, |

||||||||

Диагностика |

и бимануальное влагалищное |

|

|

ое исследование |

|

измерение скорости потока мочи с исследованием |

||||||||||

исследование. |

|

|

|

мочи |

|

|

объема |

|

|

|

|

|||||

повышенная эластичность |

|

|

шейки |

|

|

назначение аноректальной манометрии, магнитно- |

||||||||||

|

•выявление |

|

|

|

• цитологического |

|

остаточной мочи. |

|

|

|||||||

|

маркеров дисплазии |

соединительной |

|

исследования |

|

• при наличии симптомов со стороны ЖКТ |

||||||||||

|

ткани (ДСТ): |

|

|

|

микропрепарата |

|

рекомендовано |

|

|

|||||||

|

кожи, гибкость суставов, склонность к |

|

матки для |

|

|

резонансная дефекографии, |

||||||||||

|

формированию гематом,ВБВНК. |

|

исключения |

|

эндоанального ультразвукового исследования. |

|||||||||||

|

• для визуализации дефекта тазового |

|

патологии шейки |

|

• проведение инвазивного |

|

||||||||||

|

дна используются зеркала Симпсона. |

|

матки и выбора |

|

уродинамического исследования при наличии жалоб |

|||||||||||

|

• |

проведение |

кашлевой |

пробы |

|

объема |

|

|

на ургентное недержание мочи |

|||||||

|

+степень силы и |

эффективность |

|

оперативного |

|

или затрудненное мочеиспускание. |

||||||||||

|

сокращений мышц тазового дна. |

|

лечения. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Консервативное лечение |

|

|

|

|

|

Хирургическое лечение |

|||||

|

• модификацию образа жизни (снижение массы тела, ограничение подъема тяжестей, |

• пациенткам с |

||||||||||||||

|

предотвращение и лечение запоров) |

|

|

|

|

|

|

|

|

опущением передней |

||||||

|

• всем пациенткам с ПТО и атрофией слизистой влагалища |

|

|

|

|

|

стенки влагалища |

|||||||||

|

использование локальных форм эстрогенов для улучшения трофики и кровообращения. |

|

оперативное лечение в |

|||||||||||||

|

• терапия эстрогенами в низких дозах предпочтительна |

|

для женщин |

пери- |

и |

объеме передней |

||||||||||

|

постменопаузального периода |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кольпоррафии |

||||

|

• назначение программы тренировки мышц тазового дна при 1 или 2 стадии заболевания |

(синтетическая сетка или |

||||||||||||||

|

• применение пессариев в качестве консервативного лечения |

|

|

|

|

|

биологический |

|||||||||

|

Показания к использованию пессариев: |

|

|

|

|

|

|

|

|

трансплантат) |

||||||

|

1. Подготовка к оперативному лечению |

|

|

|

|

|

|

|

|

• с опущением задней |

||||||

|

2. Невозможность проведения хирургического лечения |

|

|

|

|

|

|

стенки влагалища |

||||||||

Лечение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кольпоперинеооррафии с |

|

Существует множество пессариев, различающихся по форме и размерам. Выделяют два |

леваторопластикой |

|||||||||||||||

класса |

пессариев |

– поддерживающие |

(кольцеобразный, |

Gehrung, |

Hodge) |

и |

• пациенткам с ПТО |

|||||||||

объемвосполняющие (кубический, «пончикообразный» (Donut, Gellhorn). |

|

|

|

проведение оперативных |

||||||||||||

|

Пессарии в виде кольца наиболее успешно применяют у пациенток с 1-й и 2-й степенями |

вмешательств, |

||||||||||||||

|

маточно-вагинального пролапса. В случае неуспешной установки кольцевидного пессария |

направленных на |

||||||||||||||

|

при 3-й и 4-й степени маточно-вагинального пролапса в |

сочетании |

с опущением |

частичную облитерацию |

||||||||||||

|

промежности предпочтительно применение пессариев Gellhorn, Donut либо в форме куба. |

влагалища. |

||||||||||||||

|

При легкой степени цистоцеле и для коррекции ретроверсии матки наилучшим выбором |

• при элонгации шейки |

||||||||||||||

|

является пессарий Hodge. При наличии цистоцеле либо ректоцеле предпочтительнее |

матки и опущении стенок |

||||||||||||||

|

использовать пессарий Gehrung. |

|

|

|

|

|

|

|

|

влагалища -манчестерская |

||||||

|

Критерии эффективности установки и ношения пессария: • наибольший по размеру из |

операция |

||||||||||||||

|

устанавливаемых пессариев не вызывает дискомфорт при вертикальном положении тела, |

• при наличии высокого |

||||||||||||||

|

физической активности (кашле, ходьбе, |

чихании, натуживании); • пессарий без |

риска рецидивирования |

|||||||||||||

|

препятствий устанавливается и извлекается из влагалища; |

• |

пессарий |

не |

вызывает |

пролапса - сетчатые |

||||||||||

|

обструктивного мочеиспускания или дефекации; • пессарий |

не |

провоцирует |

развитие |

импланты. |

|||||||||||

|

скрытой формы недержания мочи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Воспалительные болезни женских тазовых органов (ВЗОМТ)

|

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов верхнего отдела женского репродуктивного тракта, включающие |

||||||||

Определение |

эндометрит, параметрит, сальпингит, оофорит, тубоовариальный абсцесс, пельвоперитонит и их сочетания. |

|

|||||||

Сальпингит – воспалительное заболевание маточных труб. |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|||||

|

Оофорит - воспалительное заболевание яичников. |

|

|

|

|

||||

|

Тубоовариальный абсцесс –гнойно-воспалительное образование с вовлечением яичника и маточной трубы. |

|

|||||||

|

Эндометрит – воспалительное заболевание слизистой оболочки матки. |

|

|

|

|||||

|

Параметрит |

– |

воспалительное |

заболевание |

параметрия |

(околоматочной |

соединительной |

ткани, |

|

|

клетчатки).Пельвиоперитонит – воспалительное заболевание висцеральной и париетальной брюшины малого таза. |

|

|||||||

|

ВЗОМТ представляют собой заболевания органов верхних отделов женского репродуктивного тракта, развитие которых |

||||||||

Этиология |

происходит в основном в результате восходящей инфекции. К абсолютным патогенам, участвующим в развитии ВЗОМТ, |

||||||||

относят Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Тrichomonas vaginalis. При нарушенной иммунокомпетентности |

|||||||||

|

|||||||||

|

организма возбудителями являются условно-патогенные (оппортунистические) микробы - облигатно-анаэробные и |

||||||||

|

факультативно-анаэробные и их ассоциации, которые в низких титрах могут присутствовать в составе нормальной |

||||||||

|

микрофлоры влагалища и перианальной области. |

|

|

|

|

||||

Классификация, предложенная Краснопольским В.И. и соавторами:

|

|

1. Неосложненные: острый сальпингит; эндометрит; метроэндометрит. |

||||||||||||||

Классификация |

2. Осложненные: пиосальпинкс; пиовар; параметрит; тубоовариальный абсцесс; абсцесс прямокишечно- |

|||||||||||||||

маточного пространства; пельвиоперитонит; перитонит; сепсис. |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

По локализации: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

• односторонний |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

• двусторонний |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

По клиническому течению: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

• острый – с выраженной клиникой (менее 30 дней) |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

• хронический – с неустановленной давностью заболевания или давностью более 30 дней. |

||||||||||||||

Клиника |

К основным симптомам относят боли внизу живота, диспареунию, дисменорею,слизисто-гнойные выделения из |

|||||||||||||||

цервикального канала или из влагалища при сочетании с острым цервицитом, бактериальным вагинозом или |

||||||||||||||||

эндометритом, |

аномальные маточные |

кровотечения (АМК) по |

типу межменструальных кровянистых выделений, |

|||||||||||||

обильных менструаций, посткоитальных кровотечений, чаще ассоциирующиеся с цервицитом и эндометритом. В ряде |

||||||||||||||||

|

|

случаев может наблюдаться лихорадка или озноб, дизурия, рвота. |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

Диагноз устанавливается на основании жалоб пациентки, анамнестических данных, физикального обследования, |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лабораторных и инструментальных данных. |

|||||||

|

|

|

Физикальное обследование |

|

Лабораторные исследования |

|

Инструментальные |

|

|

|||||||

|

|

|

•сбор гинекологического |

|

|

• ОАК, СРБ, ВИЧ, |

|

|

|

исследования |

|

|

||||

|

|

|

и репродуктивного анамнеза, |

|

•определение ДНК |

|

|

|

• УЗИ ОМТ |

|

|

|||||

|

|

|

осмотр шейки матки в зеркалах |

|

возбудителей |

|

|

|

• МРТ у пациенток |

|

|

|||||

Диагностика |

|

и бимануальное влагалищное |

|

ИППП (Neisseria gonorrhoeae, |

|

с распространенными формами и тяжелым |

|

|

||||||||

|

исследование. |

|

|

|

|

Chlamydia trachomatis, |

|

|

течением ВЗОМТ, |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

•физикальное |

обследование |

|

Mycoplasma genitalium) ПЦР. |

|

|

• с подозрением на ВЗОМТ и неэффективностью |

|

|

|||||

|

|

|

(оценка |

состояния |

кожных |

|

•микроскопическое |

|

|

|

консервативного лечения и/или с целью |

|

|

|||

|

|

|

покровов и |

|

|

слизистых, |

|

исследование влагалищных |

|

|

дифференциальной диагностики с другими |

|

|

|||

|

|

|

температуры тела, ЧСС, частоты |

|

мазков |

|

|

|

заболеваниями органов малого таза проведение |

|

|

|||||

|

|

|

дыхательных |

|

движений, |

|

• микробиологическое |

|

|

лапароскопии |

|

|

||||

|

|

|

пальпация живота) |

|

|

|

(культуральное) исследование |

|

• биопсии эндометрия с патолого- |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• всем пациентам с |

|

|

|

анатомическим исследованием биопсийоного |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

подозрением на |

|

|

|

материала при возможности под контролем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тубоовариальный абсцесс (по |

|

|

гистероскопии (при подозрении на хронический |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

данным УЗИ) - ХГЧ |

|

|

|

эндометрит и внутриматочные синехии) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Консервативное лечение |

|

|

|

Хирургическое лечение |

|

||||||

|

|

Для лечения ВЗОМТ используется антимикробная, |

|

Основными показания к хирургическим |

|

|||||||||||

|

|

противовоспалительная,инфузионно-трансфузионная, |

|

|

методам лечения: |

|

||||||||||

|

|

антикоагулянтная, десенсибилизирующая терапия и др. |

|

|

-наличие гнойного тубоовариального |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

образования. |

|

|

|

|

• Режим дозирования антибактериальных препаратов и путь |

|

-отсутствие эффекта от проводимой |

|

|||||||||||

|

|

введения определяются в зависимости от степени |

|

медикаментозной терапии. |

|

|||||||||||

|

|

распространенности воспалительного процесса, тяжести |

|

|

• Рекомендуется проведение |

|

||||||||||

|

|

состояния |

пациентки, |

данных |

фармакокинетики |

и |

|

хирургического лечения при осложненных |

|

|||||||

Лечение |

фармакодинамики |

препарата |

и |

с учетом выявленного |

|

формах ВЗОМТ, объем, доступ и кратность |

|

|||||||||

возбудителя. Продолжительность терапии ВЗОМТ |

|

|

|

определяется степенью распространения |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

составляет 10-14 дней. |

|

|

|

|

|

|

|

процесса и тяжестью состояния пациентки. |

|

|||||

|

|

• НПВС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• Рекомендуется проведение дренирующих |

|

||

|

|

• пациенткам с распространенными формами и тяжелым |

|

|

паллиативных операций (дренирование |

|

||||||||||

|

|

течением |

заболевания |

проводить |

комплексную |

терапию |

|

заднего свода, кольпотомия) у пациентки с |

|

|||||||

|

|

(трансфузионная, антигистаминная, антикоагулянтная) |

|

|

осложненными формами |

|

||||||||||

|

|

•инфузионная |

терапия |

кристаллоидами в объеме |

1.5-2.5 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

л/сутки. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

•Профилактику венозных тромбоэмболических осложнений |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

(ВТЭО) проводят низкомолекулярными гепаринами (по АТХ- |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

Гепарины). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гонококковая инфекция

Опред |

Гонококковая инфекция - инфекционное заболевание человека, передаваемое половым путем, вызываемое гонококками |

|||

(Neisseria gonorrhoeae). |

|

|||

Neisseria gonorrhoeae - грамотрицательные диплококки, представляющие собой бобовидной формы, неподвижные, не |

||||

|

|

|

||

|

образующие спор гноеродные бактерии. |

|

||

и патогенез |

Гонококки прочно фиксируются на эпителиальных клетках слизистой оболочки с помощью пилей и участков локализации |

|||

протеина II и достигают подэпителиальной соединительной ткани через межклеточные пространства, вызывая |

||||

воспалительную реакцию с выделением содержащего гонококки гнойного экссудата. Возбудитель |

||||

гонококковой инфекции поражает клетки цилиндрического эпителия уретры и цервикального канала, распространяется по |

||||

протяжению слизистой оболочке мочеполовых органов или по лимфатическим сосудам в более |

||||

Этиология |

отдаленные отделы мочеполового тракта. |

|

||

При экстрагенитальных формах заболевания возможно поражение слизистой оболочки ротоглотки, прямой кишки, |

||||

конъюнктивы. Изредка наблюдается гематогенная диссеминация гонококков с транзиторной гонококкемией или |

||||

гонококковым сепсисом, проявляющимся гонококковой септицемией и септикопиемией. |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Клиник |

Более чем у 70% женщин отмечается субъективно асимптомное течение заболевания. |

|||

При наличии клинических проявлений: гнойные или слизисто-гнойные выделения из уретры и/или половых путей; зуд, |

||||

жжение в области наружных половых органов; болезненность во время половых контактов (диспареуния); зуд, жжение, |

||||

болезненность при мочеиспускании (дизурия); дискомфорт или боль в области нижней части живота. |

||||

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Клиническая классификация гонококковой инфекции основана на локализации патологического процесса |

||

Классификация |

•Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта |

|||

|

- без абсцедирования парауретральных и придаточных желез |

|||

|

- с абсцедированием парауретральных и придаточных желез |

|||

•Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов |

||||

•Гонококковая инфекция глаз |

|

|||

•Гонококковая инфекция костно-мышечной системы |

|

|||

•Гонококковый фарингит |

|

|||

|

|

|||

|

•Гонококковая инфекция аноректальной области. |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Диагноз устанавливается только на основании лабораторного подтверждения наличия Neisseria gonorrhoeae исследуемом |

||

|

|

биологическом материале. |

||

|

|

|

|

|

|

|

Физикальное обследование |

Рекомендуется проводить лабораторную |

|

|

• осмотр кожных покровов наружных половых |

диагностикугонококковой |

||

Диагностика |

органов и аногенитальной области, видимых |

инфекции следующим лицам: |

||

слизистых оболочек наружных половых органов |

• лицам с клиническими и/или лабораторными признаками |

|||

и уретры. |

воспалительного процесса органов урогенитального тракта и |

|||

• бимануальное влагалищное исследование, |

репродуктивной системы; |

|||

проведение гинекологического осмотра. |

• при предгравидарном обследовании половых партнеров; |

|||

|

Лабораторное обследование |

•при обследовании женщин во время беременности; |

||

|

|

|||

|

молекулярно-биологическое исследование |

• при предстоящих оперативных (инвазивных) манипуляциях на |

||

|

отделяемого на гонококк |

половых органах и |

||

|

|

|

органах малого таза; |

|

|

|

|

• лицам с перинатальными потерями и бесплодием в анамнезе; |

|

|

|

|

• лицам, перенесшим сексуальное насилие . |

|

|

|

С целью эрадикации и клинического выздоровления лечение гонококковой инфекции осуществляется |

||

|

|

антибактериальными препаратами. |

||

|

Для лечения гонококковой инфекции нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования парауретральных и |

|||

Лечение |

придаточных железе целью эрадикации - Цефтриаксон 500 мг в/м однократно, Цефиксим 400 мг перорально однократно, |

|||

Спектиномицин 2,0 г в/м однократн. |

|

|||

Для лечения гонококковой инфекции нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием парауретральных и |

||||

придаточных желез, гонококкового пельвиоперитонита и другой гонококковой инфекции мочеполовых органов - |

||||

|

Цефтриаксон 1,0 г в/м или в/в каждые 24 часа в течение 14 дней, Цефотаксим 1,0 г в/в каждые 8 часов в течение 14 дней, |

|||

|

Спектиномицин 2,0 г в/м каждые 12 часов в течение 14 дней. |

|||

|

Для лечения беременных - Цефтриаксон 500 мг в/м однократно, Цефиксим 400 мг перорально однократно, |

|||

|

Спектиномицин 2,0 г в/м однократно. |

|

||

Классификаци Этиология Оп

Клиника

Диагностика

Лечение

Хламидийная инфекция

Урогенитальная хламидийная инфекция - инфекция, передаваемая половым путём (ИППП), возбудителем которой является Chlamydia trachomatis.

Хламидии обладают тропизмом к цилиндрическому эпителию и способны поражать слизистую оболочку уретры, цервикального канала, прямой кишки, ротоглотки и конъюнктивы глаз. У взрослых женщин микроорганизмы не способны размножаться внеизмененном многослойном плоском эпителии влагалища, т.к. проявляют высокую чувствительность к кислой среде его содержимого, поэтому первичным очагом поражения, как правило,

является слизистая оболочка шейки матки.

Клинически выделяют следующие формы заболевания:

•Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта

•Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов

•Хламидийная инфекция аноректальной области

•Хламидийный фарингит

•Хламидийный конъюнктивит

У 70-95%% женщин отмечается субъективно асимптомное течение заболевания.

При наличии клинических проявлений могут быть следующие субъективные симптомы: слизисто-гнойиые выделения из уретры и/или половых путей;межменструальные кровянистые выделения;болезненность во время половых контактов (диспареуния);зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия);дискомфорт или боль в нижней части живота.

Субъективные симптомы у женщин: Вестибулит - незначительные слизисто-гнойные выделения из половых путей, болезненность и отечность в области вульвы. Сальпингоофорит - боль в области нижней части живота схваткообразного характера, слизисто-гнойные выделения из половых путей; при хроническом течении заболевания субъективные проявления менее выражены, отмечается нарушение менструального цикла. Эндометрит - боль в нижней части живота, как правило, тянущего характера, слизисто-гнойные выделения из половых путей; при хроническом течении заболевания субъективные проявления менее выражены, нередко отмечаются пост- и межменструальные скудные кровянистые выделения. Пельвиоперитонит - резкая боль в животе, тошнота, рвота, слабость, нарушение дефекации.

Диагноз устанавливается на основании лабораторного подтверждения наличия Chlamydia trachomatis исследуемом биологическом материале.

Физикальное обследование

•осмотр кожных покровов наружных половых органов и аногенитальной области, видимых слизистых оболочек наружных половых органов, уретры и регионарных лимфатических узлов.

•бимануальное влагалищное исследование, проведение гинекологического осмотра.

Лабораторное обследование

•обнаружения ДНК и/или РНК С. Trachomatis

•забор клинического материала осуществляется из уретры и цервикального канала.

Инстпументальные диагностические исследования

•УЗИ ОМТ.

Иные диагностические исследования

•консультация врача-уролога, врача-офтальмолога, врача-проктолога, врача-ревматолога, врачаоториноларинголога.

Для лечения хламидийных инфекций нижнего отдела мочеполовой системы, аноректальной области, хламидийного фарингита, хламидийного конъюнктивита - Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки течение 7

дней, Офлоксацин 400 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, Левофлоксацин по 500 мг 1 раза в сутки течение 7 дней, Джозамицин 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.

Для лечения беременныхи женщин в период лактации- Джозамицин 500 мг 3 раза в сутки в течение 7

дней, Азитромицин 1,0 г однократно, Эритромицин 500 мг 4 раза в сутки в течение 7 дней.

Урогенитальные заболевания, вызванные Mycoplasma genitalium.

Определен |

Mycoplasma genitalium – патогенный микроорганизм, способный вызывать уретрит у лиц обоего пола, |

||

цервицит и воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. |

|||

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasmaparvum – условно-патогенные микроорганизмы, |

|||

которые при реализации своих патогенных свойств способны вызывать уретрит, цервицит, цистит, а также |

|||

осложнения течения беременности, послеродовые и послеабортные осложнения. |

|||

|

|||

|

|

|

|

|

Микоплазмы составляют особый обширный класс микроорганизмов отличительными чертами которых |

||

Этиология |

являются: малые размеры жизнеспособных частиц, близкие к размерам вирусов; отсутствие ригидной |

||

клеточной стенки; содержание в клетках ДНК и РНК; способность к культивированию на бесклеточных |

|||

питательных средах; размножение путем бинарного деления; полиморфизм клеток. M. genitalium обладают |

|||

тропизмом к цилиндрическому эпителию и способны поражать слизистую оболочку уретры и цервикального |

|||

|

|||

|

канала. |

|

|

Классификация |

По локализации патологического процесса выделяют: |

||

Неосложненные клинические формы: |

|

||

Уретрит, вызванный M. genitalium. |

|

||

Цервицит, вызванный M. genitalium. |

|

||

Осложненные клинически формы: |

|

||

Сальпингоофорит, вызванный M. genitalium. |

|

||

|

|

||

|

Эндометрит, вызванный M. genitalium. |

|

|

|

Более чем у 50% женщин отмечается субъективно асимптомное течение заболевания. При наличии |

||

|

клинических проявлений могут быть следующие субъективные симптомы: слизисто-гнойные выделения из |

||

|

уретры и/или половых путей; ациклические кровянистые выделения; болезненность во время половых |

||

Клиника |

контактов (диспареуния); зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия); дискомфорт или боль в |

||

нижней части живота. Объективными симптомами заболеваний у женщин являются: гиперемия и отечность |

|||

слизистой оболочки наружного отверстия мочеиспускательного канала, инфильтрация стенок уретры, |

|||

слизистые или слизисто-гнойные выделения из уретры; отечность и гиперемия слизистой оболочки шейки |

|||

|

|||

|

матки, слизисто-гнойные выделения из цервикального канала. |

||

|

Осложненные формы урогенитальных заболеваний, |

вызванных M. genitalium - сальпингоофорит, |

|

|

эндометрит. |

|

|

|

Диагноз заболеваний, вызванных M. genitalium, устанавливаетсяна основании обнаружения ДНК и/или РНК |

||

|

возбудителя в исследуемом клиническом материале. |

||

|

Физикальное обследование |

Лабораторное исследование на M. genitalium |

|

|

• осмотр кожных покровов наружных половых органов |

рекомендуется проводить: |

|

Диагностика |

и аногенитальной области, видимых слизистых |

• лицам с клиническими и/или лабораторными |

|

оболочек наружных половых органов, уретры и |

признаками воспалительного процесса органов |

||

регионарных лимфатических узлов. |

урогенитального тракта и репродуктивной |

||

• бимануальное влагалищное исследование, |

системы; |

||

проведение гинекологического осмотра. |

• лицам с перинатальными потерями и бесплодием |

||

|

|

||

|

Лабораторное обследование |

в анамнезе; |

|

|

•обнаружения ДНК и/или РНК возбудителя |

• половым партнёрам больных ИППП; |

|

|

•ВИЧ, RW, HbsAg, HCV. |

• лицам, перенесшим сексуальное насилие. |

|

|

Иные диагностические исследования |

|

|

|

•консультация врача-уролога |

|

|

|

Для лечения неосложненных форм- Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки течение 10 дней, Джозамицин 500 |

||

Лечение |

мг 3 раза в сутки в течение 10 дней, Моксифлоксацин внутрь 400 мг 1раз в день в течение 7-10 суток, |

||

Азитромицин внутрь 500 мг – 1-й день, затем по 250 мг 1р/д в течение 4 суток. |

|||

Для лечения осложненных форм - Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки течение 14-21 дней, Моксифлоксацин |

|||

внутрь 400 мг 1раз в день в течение 14 суток. |

|

||

|

Для лечения беременных - перорально Джозамицин 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. |

||

|

|

|

|

Урогенитальный трихомониаз

О |

Урогенитальный трихомониаз – инфекция, передаваемая половым путём, возбудителем которой является Trichomonas |

||||

vaginalis. |

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

Микоплазмы составляют особый обширный класс микроорганизмов отличительными чертами которых являются: малые |

||||

Этиология |

размеры жизнеспособных частиц, близкие к размерам вирусов; отсутствие ригидной клеточной стенки; содержание в |

||||

клетках ДНК и РНК; способность к культивированию на бесклеточных питательных средах; размножение путем бинарного |

|||||

деления; полиморфизм клеток. M. genitalium обладают тропизмом к цилиндрическому эпителию и способны поражать |

|||||

слизистую оболочку уретры и цервикального канала. У женщин трихомонады, как правило, инфицируют слизистую |

|||||