- •Ответы на вопросы по акушерству и гинекологии для подготовки к экзамену по акушерству и гинекологии для студентов V курса лечебного факультета

- •Организация акушерско-гинекологической помощи в рф. Диспансерное наблюдение беременных в женской консультации. Правила выдачи листа нетрудоспособности по беременности и родам.

- •Анатомия и физиология женской репродуктивной системы. Регуляция менструального цикла.

- •Перинатальная и материнская смертность. Структура. Пути снижения.

- •Определение срока беременности и предполагаемой даты родов. Определение предполагаемой массы плода.

- •Адаптационные изменения в организме во время беременности и перед родами. Понятие «зрелости» шейки матки.

- •Современные представления о родовой деятельности. Физиология родовой деятельности. Ведение родов. Обезболивание родов.

- •Плацентарная недостаточность. Строение и функции плаценты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Нарушение сократительной деятельности матки. Этиология, патогенез, классификации, клиника, диагностика, методы коррекции, профилактика.

- •Токсикоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •Гипертензивные состояния во время беременности. Современные взгляды на этиологию и патогенез. Клиника, классификация, диагностика, лечение, профилактика.

- •Преэклампсия. Современные взгляды на этиологию и патогенез. Клиника, классификация, диагностика, лечение, профилактика.

- •Ведение пэ в зависимости от тяжести состояния

- •Эклампсия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь, акушерская тактика.

- •Невынашивание беременности в первом, втором триместрах беременности. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Преждевременные роды. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Ведение преждевременных родов.

- •Связь пр и мочеполовой инфекции

- •Перенашивание беременности. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Ведение беременности и родов.

- •Тазовые предлежания. Этиология, классификация, диагностика. Ведение беременности и родов. Возможные методы исправления неправильного положения плода. Выбор метода родоразрешения.

- •Многоплодная беременность. Этиология, классификация, диагностика, течение беременности и родов. Ведение беременности и родов.

- •Анатомически узкий таз. Виды, степени сужения. Особенности биомеханизма родов. Возможные осложнения во время беременности и родов. Выбор метода родоразрешения.

- •Клинически узкий таз. Клиника, диагностика. Акушерская тактика.

- •Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Факторы риска, классификация, клиника, диагностика, лечение, акушерская тактика.

- •1. Кровотечение во время беременности и в родах

- •2. Кровотечения в послеродовом периоде

- •Предлежание плаценты. Факторы риска, классификация, клиника, диагностика, ведение беременности и родов. Выбор метода родоразрешения.

- •Пороки сердца и беременность. Особенности ведения беременности, обследование беременных с пороками сердца, выбор метода родоразрешения. Противопоказания для вынашивания беременности.

- •Гипертоническая болезнь и беременность. Особенности ведения беременности, обследование беременных с гб, выбор метода родоразрешения. Противопоказания для вынашивания беременности.

- •Пиелонефрит и беременность. Особенности ведения беременности, обследование беременных с пиелонефритом, выбор метода родоразрешения. Противопоказания для вынашивания беременности.

- •Сахарный диабет и беременность. Особенности ведения беременности, обследование беременных с сахарным диабетом, выбор метода родоразрешения. Противопоказания для вынашивания беременности.

- •Анемии и беременность. Особенности ведения беременности, обследование беременных с анемией, выбор метода родоразрешения. Противопоказания для вынашивания беременности.

- •Кровотечения в последовом периоде. Причины, факторы риска, клиника, диагностика, лечение.

- •Кровотечения в послеродовом периоде. Причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Геморрагический шок в акушерстве. Причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Функциональные классы кровотечений.

- •Родовой травматизм матери. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Послеродовые гнойно-септические заболевания. Факторы риска, классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •1. Хориоамнионит

- •2. Послеродовой эндометрит

- •3. Акушерский перитонит

- •Иммунологическая несовместимость крови матери и плода. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, ведение беременности и родов.

- •Внутриутробное инфицирование плода. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •Кесарево сечение. Виды операций. Условия выполнения, подготовка к операции, техника кесарева сечения в нижнем сегменте матки. Ведение послеоперационного периода.

- •Задержка развития плода. Факторы риска, диагностика, акушерская тактика

- •Эмболия околоплодными водами. Факторы риска, клиника, диагностика, акушерская тактика.

- •Прерывание беременности в малом сроке. Законодательство рф. Варианты прерывания беременности в малом сроке. Осложнения, профилактика.

- •Внематочная беременность. Классификация, клиника, лечение, профилактика.

- •Трофобластическая болезнь. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •Дисфункциональные нарушения менструального цикла пубертатного, репродуктивного, перименопаузального периодов.

- •Аменорея. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •Нейроэндокринные синдромы (предменструальный синдром, дисменорея). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •Синдром поликистозных яичников. Этиология, патогенез, клиника диагностика, лечение.

- •Современные методы контрацепции. Классификация. Выбор метода контрацепция.

- •Менопауза. Физиологическое и патологическое течение. Климактерический синдром. Менопаузальная гормональная терапия, противопоказания.

- •Неспецифические заболевания органов малого таза. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Бактериальный вагиноз.

- •Заболевания молочных желез.

- •Специфические заболевания органов малого таза (туберкулез, гонорея, хламидиоз). Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •1. Гонорея

- •4. Хламидиоз

- •Хронические воспалительные заболевания матки и придатков. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •Бесплодный брак. Алгоритм обследования.

- •3. Различные гинекологические заболевания, в том числе воспалительные

- •5. Иммунологические факторы

- •6. Психогенные причины

- •7. Не установленные причины бесплодия

- •Заболевания шейки матки. Классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация.

- •Соотношение классификаций предраковых поражений шейки матки

- •Миома матки. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, диспансеризация. Показания к оперативному лечению.

- •Гиперпластические процессы эндометрия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика лечение, профилактика, диспансеризация.

- •Эндометриоз. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация.

- •Опухоли яичников. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация. Показания к оперативному лечению.

- •I. Эпителиальные опухоли

- •II. Мезенхимальные опухоли

- •III. Опухоли стромы полового тяжа

- •IV. Герминогенные опухоли.

- •XI. Опухолеподобные состояния

- •Острый живот в гинекологии. Причины, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

- •Аномалии положения половых органов. Этиология, диагностика, лечение, профилактика.

Анатомически узкий таз. Виды, степени сужения. Особенности биомеханизма родов. Возможные осложнения во время беременности и родов. Выбор метода родоразрешения.

Ответ:

Анатомически узкий таз – таз, в котором хотя бы один из его наружных размеров уменьшен по сравнению с нормой на 1,5 - 2 см.

Классификация.

Анатомически узкий таз классифицируют по форме и степени сужения.

В отечественном акушерстве принята следующая классификация.

А. Часто встречающиеся формы:

Поперечносуженный таз.

Плоский таз:

а) простой плоский таз;

б) плоскорахитический таз;

в) таз с уменьшенным прямым размером плоскости широкой части полости малого таза.

3. Общеравномерносуженный таз.

Б. Редко встречающиеся формы:

Кососмещенный и кососуженный таз.

Таз, деформированный переломами, опухолями, экзостозами.

Другие формы таза (ассимиляционный, воронкообразный, кифотический, остеомалятический, спондилолистетический, расщепленный или открытый спереди таз)

Таз, суженный за счет опухолей яичников, матки, расположенных в полости малого таза частично или полностью.

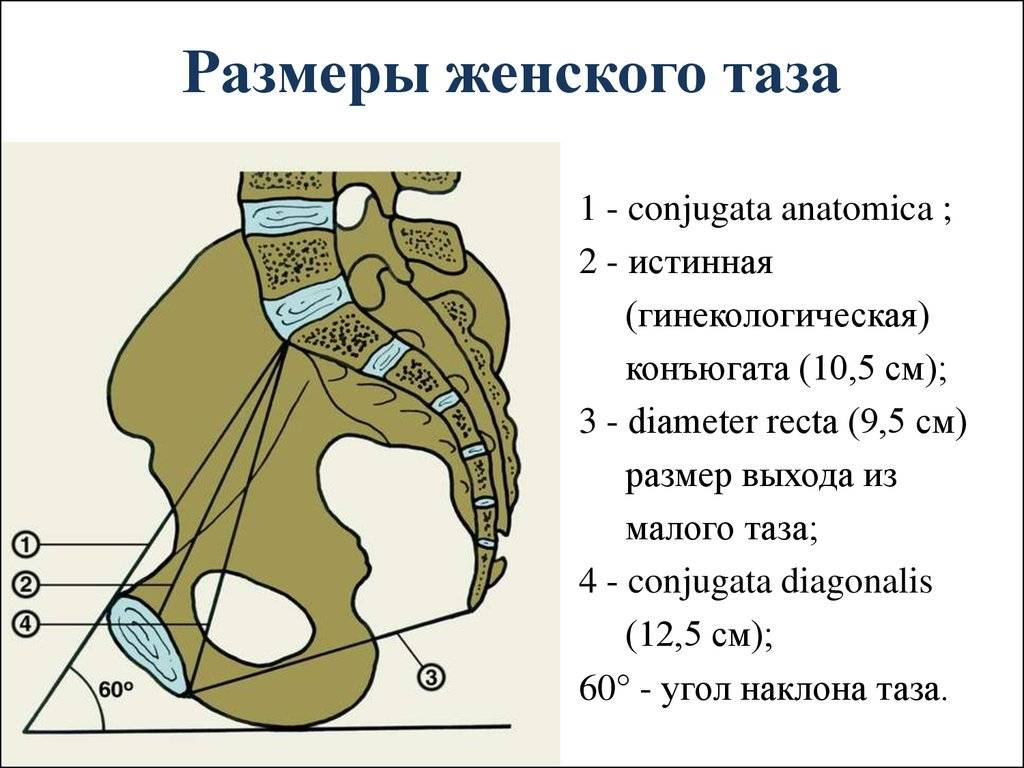

Степень сужения таза определяется размером истинной конъюгаты.

I степень – 10,5 - 9,1 см;

II степень – 9,0 - 7,6 см;

III степень – 7,5 - 6,6 см;

IV степень – менее 6,5 см.

Классификация узкого таза по форме Caldwell-Moloy

Гинекоидный

Антропоидный

Андроидный

Платипелоидный

Смешанная форма

Гинекоидный тип (55% всех тазов) соответствует нормальному женскому тазу. Это короткий, широкий и емкий таз. Лонная дуга широкая, наклон средний, кривизна крестца выражена. Телосложение женское, шея и талия тонкие, бедра широкие, масса и рост средние.

Андроидный тип (20% всех тазов) - мужской таз. Отмечается клиновидная форма входа, узкий лонный угол, крестец недостаточно изогнут, отклонен кпереди. Таз воронкообразно сужается книзу. Отмечается мужской тип телосложения женщины: широкие плечи, толстая шея, талия не выражена. При данной форме таза наблюдается наибольшее количество патологии.

Антропоидный тип (20-22% всех тазов) напоминает таз человекообразных обезьян. Форма полости удлиненно-овальная, крестец узкий и длинный, лонная дуга узкая. Особенности телосложения таких женщин: высокий рост, сухощавость, плечи широкие, талия и бедра узкие, ноги длинные, тонкие.

Платипеллоидный тип напоминает простой плоский таз (3% всех тазов). Форма входа в таз поперечно-овальная, наклон крестца средний, лонная дуга широкая. Этот тип встречается у высоких худых женщин со слаборазвитой мускулатурой, сниженным тургором кожи.

1. Поперечносуженный (общесуженный) таз характеризуется уменьшением более чем на 0,5 см поперечных размеров малого таза.

Прямые размеры не уменьшены, а у некоторых женщин даже увеличены.

Точная диагностика такой формы таза возможна только на основании данных рентгено- или ультразвуковой пельвиметрии.

Обычное акушерское обследование дает возможность заподозрить поперечносуженный таз.

У женщины может быть мужской тип телосложения, большой рост.

Развернутость крыльев подвздошных костей несколько уменьшена, сужена лобковая дуга, поперечный размер пояснично-крестцового ромба менее 10 см.

Наружная пельвиметрия малоинформативна. При влагалищном обследовании можно обнаружить сближение седалищных остей и узкий лобковый угол.

Биомеханизм родов

При небольших размерах плода и незначительном уменьшении поперечных размеров таза биомеханизм родов может быть обычным, как при затылочном вставлении.

Если уменьшение поперечных размеров малого таза выражено и сочетается с увеличением прямого размера входа в малый таз, то отличия в биомеханизме родов существуют. Они выражаются в том, что головка сагиттальным швом вставляется в прямой размер входа в малый таз. Чаще затылок обращается кпереди. Затем происходит усиленное сгибание головы, и в таком виде она проходит все плоскости малого таза, не совершая поворота. На тазовом дне малый (задний) родничок подходит под нижний край лобка. Разгибание происходит как при переднем виде затылочного вставления. Однако не всегда головка может преодолеть вход в малый таз; в таких случаях выявляется несоответствие ее размеров и размеров входа в малый таз со всеми клиническими проявлениями.

Если поперечносуженный таз не имеет увеличения прямого размера входа в таз, то биомеханизм родов несколько иной. Для него характерен выраженный косой асинклитизм, когда передняя теменная кость первой преодолевает вход в малый таз. При этом роды возможны как в переднем, так и в заднем (чаще) виде.

Степень сужения поперечно-суженного таза определяют по величине поперечного диаметра плоскости входа в малый таз:

I степень сужения - поперечный размер входа 12,5 - 11,5 см;

II степень сужения - поперечный диаметр 11,4 - 10,5 см;

III степень сужения - поперечный диаметр входа менее 10,5 см.

2а. Простой плоский таз характеризуется приближением крестца к лобку, при этом уменьшаются прямые размеры всех плоскостей малого таза. Крестцовая впадина при этом уплощается.

Поперечные размеры остаются неизмененными.

При определении размеров большого таза обнаруживают уменьшение наружной конъюгаты, при этом поперечные размеры не изменены (например, distantia spinarum — 25 см; distantia cristarum — 28 см; distantia trochanterica — 31 см; conjugata externa — 17,5 см).

Уменьшается вертикальный размер крестцово-поясничного ромба.

При влагалищном обследовании обычно легко достигается мыс и определяется уплощение крестцовой впадины.

Биомеханизм родов имеет свои отличия.

Вставление головки происходит сагиттальным швом в поперечном размере входа в малый таз. Сгибание не выражено, возможно некоторое разгибание.

Из-за уменьшения прямого размера входа головке приходится прилагать усилие для крестцовой ротации: при этом формируется выраженное асинклитическое вставление.

Передний асинклитизм со смещением сагиттального шва к мысу является приспособительным вариантом.

При заднем асинклитизме с резким смещением сагиттального шва кпереди продвижение головки может остановиться. Внутренний поворот головки происходит с запозданием, иногда он полностью не совершается, и головка рождается в косом размере.

2б. Плоскорахитический таз не представляет трудности для диагностики.

У женщин, перенесших тяжелую форму рахита в детстве, сохраняются его явные признаки: квадратная форма черепа, выступающие лобные бугры, «куриная» грудная клетка, саблевидные голени.

Характерные признаки дает пельвиметрия.

Развернутые крылья подвздошных костей сближают размеры distantia spinarum и distantia cristarum.

Уменьшается наружная конъюгата (например, distantia spinarum — 26 см; distantia cristarum — 27 см; distantia trochanterica — 30 см; conjugata externa — 17,5 см).

Пояснично-крестцовый ромб деформирован: его верхняя часть уплощена, вертикальный размер уменьшен.

При влагалищном обследовании обнаруживают выступающий мыс, уплощение крестца и отклонение его кзади, что увеличивает размеры выхода из малого таза.

Биомеханизм родов при плоскорахитическом тазе имеет свои особенности. Три момента биомеханизма родов (вставление, некоторое разгибание, крестцовая ротация) происходят как при простом плоском тазе.

После преодоления плоскости входа в малый таз головка чрезвычайно быстро совершает внутренний поворот и, следовательно, чрезвычайно быстро опускается на тазовое дно. Дальнейшие этапы биомеханизма происходят обычно.

2в. Плоский таз с уменьшенным прямым размером плоскости широкой части полости малого таза характеризуется резким уплощением крестцовой впадины, увеличением длины крестца, уменьшением прямого размера широкой части полости, отсутствием различий в прямых размерах всех плоскостей таза.

Наиболее информативно измерение лобково-крестцового размера: ножки тазомера устанавливаются на середине лобкового сочленения и на месте соединения II и III крестцовых позвонков. В норме этот размер равен 21,8 см. Уменьшение его на 2,5 см свидетельствует об уменьшении прямого размера широкой части полости таза.

Биомеханизм родов во многом сходен с предыдущими вариантами при плоском тазе. Преодоление входа в малый таз головка совершает сагиттальным швом в поперечном размере с некоторым разгибанием и выраженным асинклитизмом, испытывая при этом достаточные затруднения. Внутренний поворот головка совершает с запозданием.

3. Общеравномерносуженный таз характеризуется уменьшением всех размеров таза на одинаковую величину.

Он встречается у женщин невысокого роста (менее 152 см), имеющих правильное телосложение. Наружная пельвиметрия выявляет равномерное уменьшение всех размеров (например, distantia spinarum — 23 см; distantia cristarum — 25 см; distantia trochanterica — 27 см; conjugata externa — 17 см). Ромб Михаэлиса симметричный, с равномерным уменьшением вертикального и горизонтального размеров. При влагалищном обследовании определяют равномерное уменьшение емкости малого таза.

Различают несколько разновидностей такого таза: гипопластический, детский, мужской и таз карлиц.

Гипопластический таз встречается у пропорционально сложенных миниатюрных женщин с тонкими костями. Очертания и взаимоотношения костей, присущи нормальному тазу. Эта форма таза характерна для низкорослых народностей. Этот тип телосложения обусловлен генетическими факторами. Такой тип таза наиболее благоприятный так как уменьшение наружных размеров не сопровождается сужением полости малого таза.

Детский (инфантильный) таз напоминает по форме и строению таз малолетних девочек. Крылья подвздошных костей более отвесные, лонная дуга узкая, крестец изогнут и расположен отвесно далеко кзади между подвздошными костями. Мыс находится высоко и мало выступает под крестцовой впадиной. По этой причине вход в таз имеет форму не поперечно-овальную, а круглую или даже продольно-овальную. У женщин обычно обнаруживаются и другие признаки инфантилизма: низкий рост, недостаточное развитие наружных половых органов, молочных желез, растительности на лобке, в подмышечных впадинах и др.

Таз мужского типа. Встречается у высоких женщин крепкого телосложения с массивными костями скелета. Крылья подвздошных костей стоят круто, лонная дуга узкая, мыс стоит очень высоко. Полость таза воронкообразная.

Таз карлиц. Характеризуется отставанием в развитии костей. Таз обычно пропорционален туловищу.

Биомеханизм родов при общеравномерносуженном тазе следующий: с некоторой задержкой происходит вставление головки сагиттальным швом в одном из косых размеров входа в таз; затем совершается усиленное сгибание, по проводной оси таза устанавливается малый (задний) родничок; дальнейшие этапы биомеханизма родов происходят как при затылочном вставлении, но в замедленном темпе.

Течение родов

У женщин с узким тазом течение родов имеет свои особенности.

В I периоде родов чаще наблюдается слабость родовых сил. Головка длительное время остается подвижной над входом в таз, отсутствует пояс соприкосновения, не происходит разделения околоплодных вод на передние и задние, что приводит к несвоевременному излитию околоплодных вод. Подвижная предлежащая часть при отошедших водах создает условия для выпадения пуповины и мелких частей плода. Это осложнение представляет непосредственную угрозу жизни плода.

Первичная слабость родовой деятельности в сочетании с преждевременным и ранним излитием околоплодных вод способствует гипоксии плода и восхождению инфекции.

Во II периоде возможно развитие вторичной слабости родовой деятельности, так как продвижение головки затруднено и требует сильного сокращения матки.

Замедленное продвижение головки по родовому каналу может привести к сдавлению мягких тканей, некрозу и в дальнейшем к образованию свищей. При полном раскрытии шейки матки может выявиться несоответствие (диспропорция) размеров головки и таза; продолжающаяся родовая деятельность приводит к перерастяжению нижнего сегмента и разрыву матки.

Ведение родов

Женщины с анатомически узким тазом должны быть госпитализированы в акушерский стационар за 2 нед. до родов. В дородовом отделении беременную тщательно обследуют. Уточняют форму и, что очень важно, размеры таза, степень его сужения. Определяют положение, предлежание, массу плода, оценивают его состояние. Выявляют сопутствующую акушерскую и экстрагенитальную патологию.

Оценив результаты обследования беременной, выявляют показания для планового кесарева сечения:

сужение таза III—IV степени;

наличие экзостозов, значительных посттравматических деформаций, опухолей;

наличие оперированных мочеполовых и кишечно-половых свищей;

сужение таза I и II степени в сочетании с крупным плодом, тазовым предлежанием, неправильным положением плода, перенашиванием беременности, бесплодием и мертворождением в анамнезе, рождением в прошлом травмированного ребенка, рубцом на матке.

В остальных случаях роды предоставляются естественному течению.

В I периоде родов при подвижной головке плода роженица должна соблюдать постельный режим в положении на боку, соответствующем позиции плода, что способствует некоторому усилению родовой деятельности и предупреждает несвоевременное (раннее) излитие околоплодных вод.

Тщательное наблюдение за характером родовой деятельности, состоянием плода, вставлением головки и излитием околоплодных вод помогает своевременно распознать отклонения от нормального течения родового акта и принять соответствующие меры.

При выявлении первичной слабости родовой деятельности родостимулирующую терапию проводят с особой осторожностью, скрупулезно наблюдая за характером схваток (не усиливая их чрезмерно!), вставлением и продвижением головки плода, состоянием нижнего сегмента матки и, главное, за состоянием внутриутробного плода.

Если произойдет излитие околоплодных вод, необходимо срочно произвести влагалищное обследование для своевременной диагностики возможного выпадения пуповины. Обнаружив во влагалище пульсирующие петли пуповины, акушер, не вынимая руки, отодвигает головку вверх от входа в таз; роженица переводится в операционную для срочного кесарева сечения. Такие действия врача предупреждают сдавление пуповины между костями малого таза и головкой плода и сохраняют ему жизнь.

Чтобы сохранить здоровье матери и ребенка, необходимо своевременно диагностировать степень выраженности клинического несоответствия таза головке плода. Роды могут закончиться благополучно при относительном несоответствии, признаками которого являются особенности вставления головки и биомеханизма родов, свойственные имеющейся форме сужения таза, хорошая конфигурация головки. Эти признаки определяют при влагалищном обследовании.

Если в процессе наблюдения за роженицей появляются признаки абсолютного несоответствия, то роды необходимо срочно закончить операцией кесарева сечения. К таким признакам относятся:

1) отсутствие продвижения головки при хорошей родовой деятельности;

2) задержка мочеиспускания или появление примеси крови в моче;

3) появление отека шейки матки, симулирующего неполное раскрытие;

4) появление потуг при высоко стоящей головке;

5) положительный признак Вастена;

6) положительный признак Цангемейстера.

Для решения вопроса об оперативном родоразрешении не обязательно наличие всех признаков несоответствия, достаточно двух-трех в разных сочетаниях, чтобы кесарево сечение оказалось своевременным, а исход для матери и ребенка — благополучным.

Одним из таких простых и достаточно информативных признаков является признак Вастена. Оценка его производится при полном раскрытии шейки матки, излитии околоплодных вод и прижатой головке. Определяют угол между головкой плода и лобковым сочленением роженицы.

Если угол обращен вниз, то признак Вастена считается положительным: роды через естественные пути невозможны.

Если угол обращен вверх, то признак Вастена отрицательный: роды через естественные родовые пути возможны. Если лобковое сочленение и головка находятся в одной плоскости, то признак Вастена — «вровень»: самостоятельные роды возможны при хорошей родовой деятельности и достаточной конфигурабельности головки плода.

Среди показаний для кесарева сечения при узком тазе, кроме диспропорции размеров плода и таза матери, имеют значение слабость родовой деятельности и гипоксия плода. Слабость сократительной деятельности нередко осложняет роды при узком тазе, а назначение сокращающих матку средств ограничивается опасностью разрыва матки, поэтому расширяются показания к абдоминальному родоразрешению. Прохождение плода по родовому пути при сужении таза представляет для плода большую трудность, проделать его без родовой травмы плод, находящийся в состоянии гипоксии, не может. Поэтому в его интересах показано кесарево сечение.