- •1. Современный русский язык как объект научного изучения. Расшифровка понятий «современный», «русский», «литературный».

- •2. Фонетика. Основные объекты фонетики. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы.

- •5. Артикуляционные признаки гласных русского языка

- •12. Коррелятивные ряды согласных по признаку глухости звонкости, по признаку твердости мягкости. Непарные согласные.

- •13. Позиционные чередования согласных, виды варьирования русских согласных.

- •14. Ударение, его фонетическая природа, особенности русского ударения.

- •15. Артикуляционная и функциональная характеристика русской интонации.

- •16. Особенности русской графики. Русский алфавит.

- •19. Орфоэпия, нормы русского литературного произношения.

- •1. Лексикология как раздел языкознания. Слово основной объект лексикологии, центральная единица языка. Лексика как система. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике.

- •2. Лексическое значение. Компонентная структура значения: денотативно-понятийный блок и коннотации. Семная структура значения. Виды сем.

- •3. Полисемия. Многозначное слово как система лексико-семантических вариантов. Способы возникновения производных значений.

- •6. Антонимия как проявление системности лексики. Виды антонимов. Словари антонимов.

- •13. Лексика общенародная и ограниченная в употреблении. Диалектизмы. Специальные слова и термины. Жаргонная лексика.

- •14. Активная и пассивная лексика современного русского языка. Неологизмы как средство пополнения словарного запаса.

- •15. Пассивный запас словаря. Устаревшие слова, их виды.

- •18. Лексикография. Типы специальных (аспектных) лингвистических словарей.

- •19. Лексикография. Типы новых словарей: идеографические, семантические, тезаурусы и т.П.

5. Артикуляционные признаки гласных русского языка

Для гласных существует такие дифференциальнные признаки:

Ряд- место подъема языка. Язык условно делится на три участка – передняя часть языка, средняя и задняя: по продвинутости гласные делятся на гласные переднего ряда (палатальные), гласные передне-среднего ряда (центральные), средне-заднего ряда, заднего ряда (велярные).

Подъем-степень подъема языка. Условно делим на три степени – высокая степень подъема, средняя и низкая. По подъему различают гласные верхнего (высокие, узкие диффузные) и неверхнего подъема (компактные) — среднего или низкого (низкие, открытые, широкие).

Лабиализация: участие или неучастие губ. ). По работе губ гласные бывают огубленные (лабиализованные, бемольные) гласные, при образовании которых губы округляются и выпячиваются, и неогубленные (нелабиализованные), при артикуляции которых губы не играют активной роли.

Дифтонгизация-Во многих языках гласные делятся на монофтонги и дифтонги. Монофтонг - это артикуляционно и акустически однородный гласный.Дифтонг - сложный гласный звук, состоящий из двух звуков, произносимых в один слог.

6. Артикуляционные признаки согласных русского языка.

Согласные звуки (консонантные звуки) — звук иречи, при произнесении которых обязательно наличие шума и не обязательно — тона. Тон присутствует в звонких согласных и сонантах (сонорных согласных). Согласные в отличие от гласных не могут быть слогообразующими.

Имеются 4 основных артикуляционных признака согласных:

1) Соотношение шума и голоса. По соотношению шума и голоса при их образовании согласные делятся на три группы:

- Сонанты, у которых голос преобладает над шумом (м, н, л, p).

- Шумные звонкие. Шум преобладает над голосом (б, в, д, з, ж).

-Шумные глухие, которые произносятся без голоса (п, ф, т, с, ш ).

2)Способ артикуляции. Суть этого способа - в характере преодоления преграды.

Смычные согласные образуются путем смычки, образующей преграду воздушной струе. Они подразделяются на три группы:

-взрывные. У них смычка завершается взрывом (п, б, т, д, к, г);

-аффрикаты. У них смычка без взрыва переходит в щель (ц, ч);

- смычные носовые, у которых смычка без взрыва (м, н).

Щелевые согласные образуются трением струи воздуха, проходящей через проход, суженный преградой. Их также называют фрикативными (латинское «frico» - тру) или спирантами (латинское «spiro» - дую) : (в, ф, с, ш, х);

Смычно-щелевые, к которым относятся следующие сонанты:

- боковые (л), у которых сохраняются смычка и щель (бок языка опущен);

- дрожащие (р), с попеременным наличием смычки и щели.

3) Активный орган. По активному органу согласные делятся на три группы:

Губные двух видов:

- губно-губные (билабиальные) (п, б, м)

-губно-зубные (в, ф)

Язычные согласные, которые делятся на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные;

4) Пассивный орган. По пассивному органу, т.е. месту артикуляции, различаются зубные (дентальные), альвеолярные, палатальные и велярные. При сближении спинки языка с твердым небом, образуются мягкие звуки (й, ль, ть, сь и т.д., т.е. палатальные). Велярные звуки (к, г) образуются сближением языка с мягким небом, что придает согласному твердость.

7. Функциональный аспект изучения звука. Звук и фонема.

Звуки рассматриваются с точки зрения их использования в языке, их роли в обеспечивании функционирования языка как средства общения. При этом звук невозможно как-либо визуализировать, для этого используется фонема – устойчивое представление о звуке в нашем сознании. Функциональный аспект стоит рассматривать именно с точки зрения функций фонем:

Смыслоразличительная ( эту функцию открыл Щерба. Фонема не имеет значение, но помогает различать разные слова, а значит передавать смысл)

Строительная (из фонем создается звуковая оболочка языковых единиц более высокого уровня – морфем, слов)

Звук – единица речи, а фонема – единица языка. Фонему нельзя услышать или произнести, она абстрактна и существует в нашем сознании

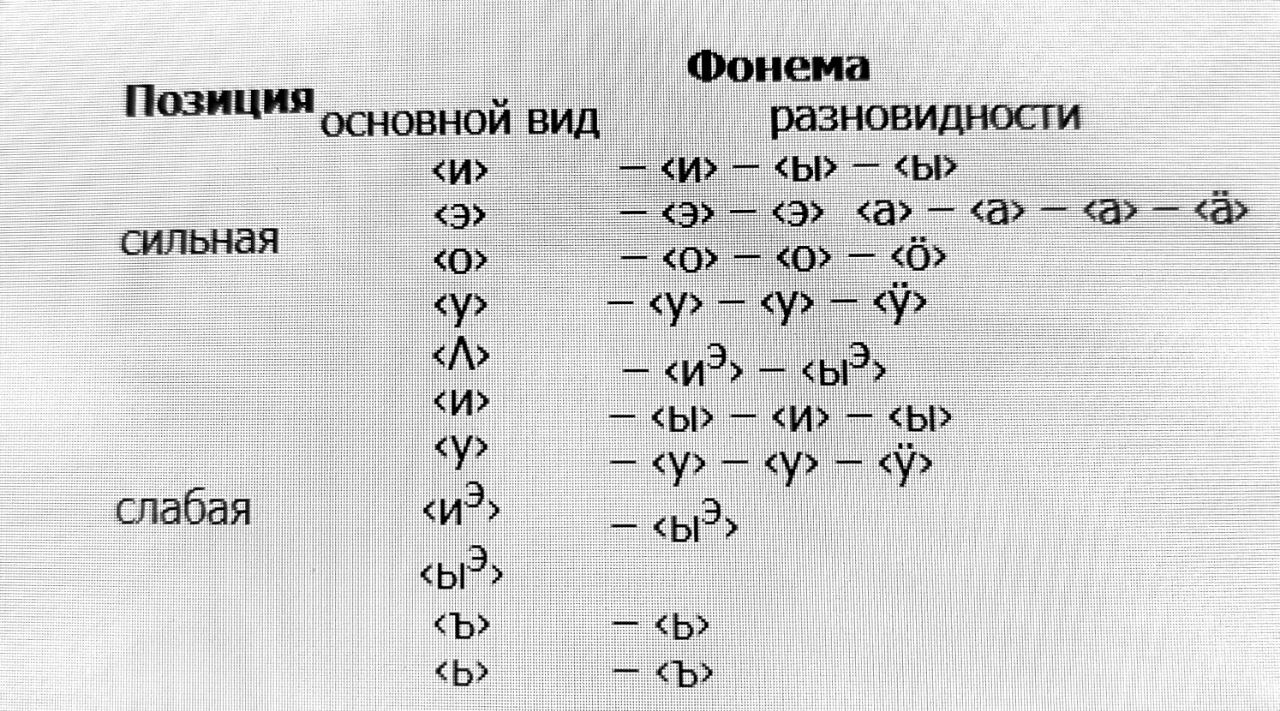

8. Состав и система гласных фонем.

Для oпpeдeлeния cocтaвa фoнeм бepyтcя тaкиe фoнeтичecкиe пoлoжeния, в кoтopыx paзличaeтcя нa cлyx и пpoтивoпoлaгaeтcя дpyг дpyгy нaибoльшee кoличecтвo звyкoв, диффepeнциpyющиx звyчaниe cлoв и иx гpaммaтичecкиx фopмax, т. e. бepyтcя звyки и cильныx пoзицияx. Для глacныx cильнoй пoзициeй являeтcя пoлoжeниe пoд yдapeниeм; B peзyльтaтe пapaллeльныx чepeдoвaний и cильныx и cлaбыx пoзицияx фoнeмa выcтyпaeт в ocнoвнoм видe и в eгo paзнoвиднocтяx, чтo oбpaзyeт cиcтeмy фoнeм.

9. Варьирование русских гласных в безударном положении. Законы редукции.

Редукция - это ослабление и изменение звучания гласных в безударной позиции. Редукции подвергаются три фонемы (а, о, э). Она зависит от места гласного по отношению к ударению, потому что в русском языке есть ударные, заударные и предударные. В первом предударном и в абсолютном начале слова редукция слабая.

При количественной редукции безударные гласные ослабляются, несколько теряя в силе и долготе по сравнению с гласными ударных слогов, но сохраняют характерный для них тембр, не смешиваясь с другими гласными. При количественной редукции звук просто становится короче. Так, в примерах типа с[у] хость, с [у] хой, с[у] став, с[у] ставной – подобное качество выделенных гласных сохраняется и в первом, и во втором предударных слогах.

Иная картина наблюдается при качественной редукции, имеющей место в языках с сильным динамическим ударением. При качественной редукции — звук меняется по звучанию Так, в частности, в русском языке гласные [ о ], [ а ], различаясь под ударением (сильная позиция), в 1-м предударном слоге ослабляются в звучании своего тембра (качества) и нейтрализуются, совпадая в звуке, близком к [ а ], обозначаемым в фонетической транскрипции знаком «крышечки» [ Λ ]. Сравним:

На примере какого нибудь-слова.

10. Варьирование русских гласных под ударением. Аккомодация.

Аккомодация – изменение ударных гласных под влиянием мягких согласных. Это влияние по-разному происходит с гласными переднего и непереднего ряда.

1) Аккомодация гласных переднего ряда (и, э): положение после мягких согласных для (и), (э) является обычным явлением. В положении перед мягким или в абсолютном начале гласные переднего ряда становятся более закрытыми, узкими. (и/э t’). Например, как в слове иней. Точно так же они ведут себя между мягкими.

2) Гласные непереднего ряда продвигаются вперед в своем произношении. В положении мягкими гласные непереднего ряда продвигаются в начале и в конце, как в слове тюрьма.

11. Состав и система согласных фонем.

В положении перед гласными фонемами <а>, <о>, <у>, <и> согласные фонемы произносятся наиболее определенно, т.е. максимально дифференцируются. В указанной позиции выступают 37 согласных фонем, различающие звуковые оболочки слов. Согласные фонемы, как и фонемы гласные, образуют закономерные ряды сильных и слабых фонем и их разновидностей.

Сильными согласными фонемами являются все согласные фонемы русского литературного языка в абсолютно сильной позиции, т.е. перед гласными [а], [о], [у]; в этой позиции различаются все имеющиеся в современном русском литературном языке согласные фонемы. Слабыми согласными фонемами являются согласные в слабых позициях, в которых выступает меньше согласных. Так, например, слабой позицией для согласных фонем оказывается положение в конце слова, где парные по глухости-звонкости согласные не различаются (ср.: рок - рог [рок]), а также положение перед гласными переднего ряда [е], [и], исключающее возможность в этой позиции твердых согласных, парных с мягкими (ср.: [п'?л'и] и [пал'цы] - [п'•а•л'цы]), [мыл] - [м'ил]. Наличие согласных фонем в слабых позициях объясняется действием фонетических законов, свойственных фонетической системе русского литературного языка.