- •Диаграмма железоуглеродистых сплавов по дисциплине: оп. 04. Основы материаловедения

- •Пояснительная записка

- •Характеристика и виды сплавов

- •Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов

- •Железоуглеродистые сплавы

- •Железоуглеродистые сплавы

- •Фазы и структуры железоуглеродистых сплавов

- •Структуры железоуглеродистых сплавов:

- •Влияние химических элементов на свойства железоуглеродистых сплавов

- •Диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов

- •Перечень рекомендуемых источников:

Диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов

Диаграмма состояния железо — углерод — это наглядное универсальное графическое изображение физико-химических процессов, происходящих в железоуглеродистых сплавах.

Так как практическое применение находят железоуглеродистые сплавы с массовой долей углерода до 6,69 %, рассмотрим диаграммы состояния этих сплавов. В металловедении практическое применение нашли два вида диаграмм состояния железо —углерод:

-стабильная диаграмма — железо —графит (свободный углевод)

- метастабильная диаграмма — железо —цементит (карбид железа).

Железо — это вещество аллотропное. Углерод также обладает аллотропией (полиморфизмом).

В природе углерод, находясь в твердом агрегатном состоянии, может существовать в форме графита и в форме алмаза.

При нормальных условиях графит является более устойчивой формой существования.

При повышении температуры и давления графит приобретает структуру алмаза.

Следовательно, алмаз — это метастабильная модификация графита. Графит имеет гексагональную атомно-кристаллическую решетку.

В связи с тем, что железоуглеродистый сплав состоит из двух химических веществ, обладающих аллотропией (полиморфизмом), это свойство сохраняется и в сплаве.

Таким образом, благодаря полиморфизму железоуглеродистый сплав будет иметь следующие фазы или структуры:

• жидкая фаза (Ж);

• полужидкая фаза (Ж + Ф; Ж + А; Ж + Ц);

• структура феррита (Ф или Fe-);

• структура аустенита (А или Fe-);

• структура цементита (Ц);

• структура ледебурита (Л);

• структура перлита (П).

Следует отметить, что феррит, аустенит и ледебурит образуются при первичной кристаллизации, а перлит образуется при вторичной кристаллизации.

Кроме того, цементит в сплаве может быть трех модификаций: первичный (выпадает из жидкого раствора); вторичный (выпадает из аустенита); третичный (выпадает из Феррита).

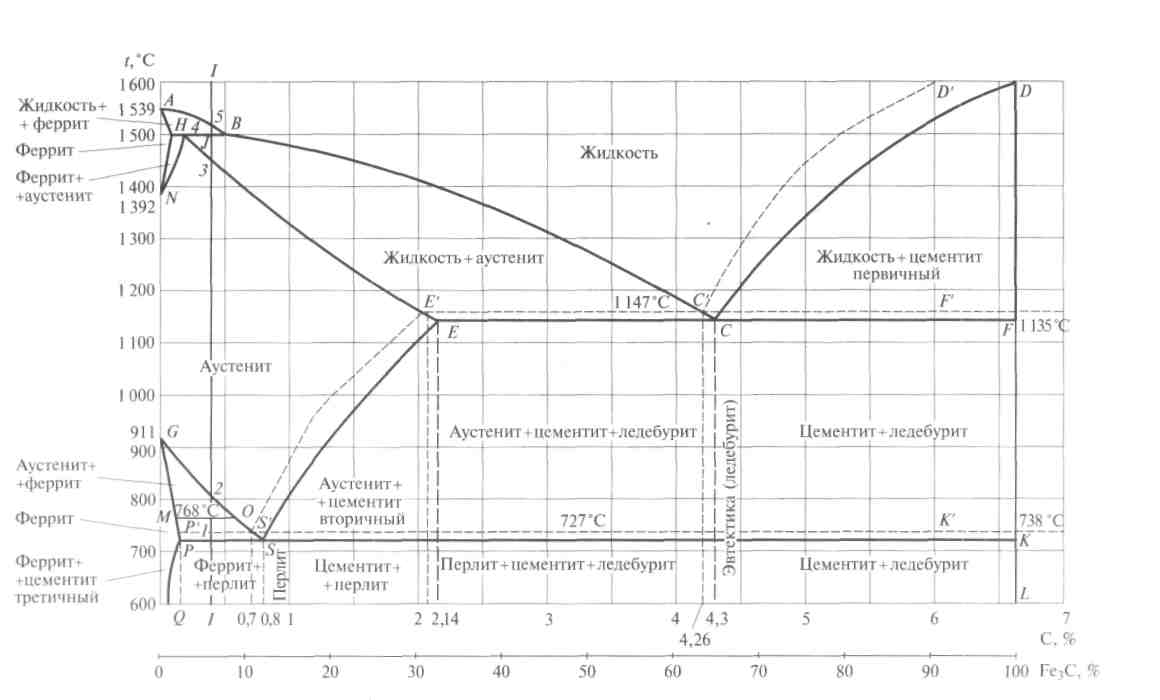

Рассмотрим диаграмму состояния железо — цементит (рис. 6.).

По диаграмме можно определить структуру сплавов как после медленного охлаждения, так и после нагрева.

Рис. 6. Диаграмма состояния сплава железо— углерод

Критическая точка А соответствует температуре плавления железа (1539°С). Критическая точка D — температуре плавления цементита (1600°С).

Точки Н и Р показывают массовую долю углерода в феррите:

-Н — при температуре 1 499 °С (высокотемпературная концентрация),

-Р — при температуре 727 °С (низкотемпературная концентрация). Полиморфное превращение в железе происходит в точках С и N. Критическая точка Е показывает наибольшую массовую долю растворимости углерода в структуре аустенита - 2,14% (наибольшую концентрацию). Температуре расплавления сплава (1 147 °С) с массовой долей углерода 4,3% при нагревании соответствует точка С.

При охлаждении в этой точке выделяется ледебурит — механическая смесь первичного цементита и аустенита (эвтектика).

Критическая точка F соответствует выделению 100% первичного цементита (температура1147°С).

Соединяя характерные точки, соответствующие фазовым состояниям микроструктур, с критическими точками железа, получаем поверхности раздела (границы), которые раскрывают все физико-химические процессы, происходящие в железоуглеродистых сплавах при нагревании (охлаждении). Рассмотрим эти линии (границы) для сплава с массовой долей углерода 6,67 %.

По достижении температур, соответствующих линии ABCD (линия ликвидуса), стали и чугуны при нагревании расплавляются и при охлаждении начинают затвердевать.

Выше этой линии будет жидкая фаза, ниже — полужидкая.

При температурах, образующих линию AHJECF (линия солидуса), стали и чугуны начинают плавиться при нагревании и затвердевают при охлаждении.

Линия PSK лежит на горизонтальной прямой, соответствующей температуре 727 °С, при которой происходит первое аллотропное превращение (первичная кристаллизация).

Второе аллотропное превращение (вторичная кристаллизация) происходит по линии GSE.

Линия KFD — линия 100 % химического соединения углерода с железом (цементит).

Линия QPG - линия низкоуглеродистого твердого раствора феррита и третичного цементита.

Геометрическая фигура ABJHN показывает область перитектического превращения сплава.

Диаграмма состояния железо — графит (Fe —С) представляет собой диаграмму, аналогичную диаграмме железо —цементит. Для более наглядного изучения диаграммы состояния железо —графит критические точки накладывают на диаграмму железо —цементит, что дает возможность более глубоко понять физико-химические процессы в обоих сплавах.

На рис. 6. диаграмма состояния сплава Fe—С показана пунктирной линией.

В сплаве железо — графит несколько изменяются критические температуры аллотропных превращений.

Например, эвтектоидное превращение происходит при температуре 738 °С при массовой доле углерода 0,7 % (S').

В этом случае эвтектоид называется графитовым, состоящим из феррита и графита. Штриховыми линиями показаны границы раздела состояния системы.

При температуре 1153 °С (линия ЕСV) структура начинает расплавляться с образованием жидкого раствора и первичного графита.

Линия S'E' - граница выделения вторичного графита из аустенита.

Линия СТУ -, граница полного расплавления первичного графита. При температуре 1 153 °С образуется эвтектика с массовой долей углерода 4,26 % имеющая структуру аустенита и графита.

Такая структура называется графитовой.

Железоуглеродистые сплавы кристаллизуются при условии медленного охлаждения и наличия в сплаве графитизирующих компонентов (см. диаграмму состояния). Быстрота охлаждения железоуглеродистых сплавов способствует образованию сплава железо — цементит.

Зная конкретную массовую долю углерода в углеродистых сталях и чугунах, по диаграмме Fe — Fe3C на горизонтальной оси находим соответствующую точку.

Из этой точки восстанавливаем перпендикуляры, а пересечения перпендикуляров с любыми плоскостями раздела (линиями) дадут нам критические точки для конкретных марок сталей и чугунов.

Рассмотрим пример определения температуры перекристаллизации и плавления стали марки 40 с массовой долей углерода 0,4%.

На диаграмме железо — цементит на оси ординат (концентрация углерода) из точки, соответствующей 0,4 % углерода, восстанавливаем перпендикуляр I —I. Перпендикуляр пересекает кривые диаграммы железо —цементит, образуя критические точки.

Сталь марки 40 с массовой долей углерода 0,4 % при нормальных условиях и до температуры 727 °С будет иметь структуру 50 % феррита + 50 % перлита. В процессе нагревания при температуре 727 °С (точка 1) структура перлита будет медленно распадаться, образуя структуру аустенита.

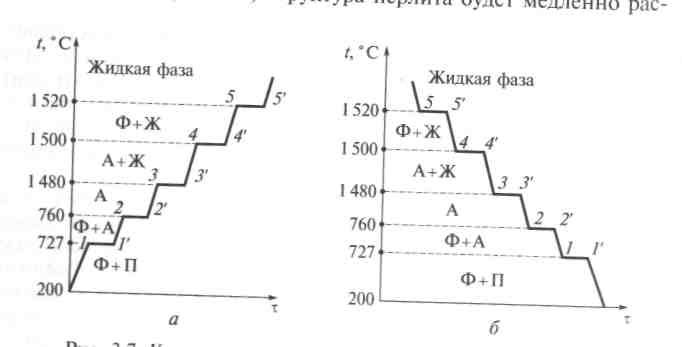

Рис. 7. Кривые нагрева (а) и охлаждения (б) стали марки 40:

t — температура;

т — время;

Ф — феррит;

А — аустенит;

П — перлит;

Ж — жидкость;

1—5, 1'—5'— критические точки, соответствующие аллотропным превращениям

В связи с тем, что в процессе распада структур происходит интенсивное поглощение энергий (теплоты), на кривой будет горизонтальный участок 1—1'. После полного распада перлита в структуре стали до температуры 760 °С никаких изменений не происходит, сталь медленно нагревается (на диаграмме наклонная кривая 1' — 2), структура стали будет феррит + аустенит. При пересечении перпендикуляра 1—1 (см. рис.6) с линией GS (точка 2) начинает распадаться структура феррита в структуру аустенита. На диаграмме будет горизонтальный участок 2—2 (см. рис. 7), так как пока происходит распад феррита в аустенит, температура постоянная (происходит поглощение энергии).

При дальнейшем нагревании в точке 2 до точки j (от 760 °С до 1 480 °С) структура стали будет постоянной — аустенит.

В точке 3 (1 480 °С) происходит расплавление части аустенита. Пока часть аустенита расплавляется, температура стали остается постоянной, и на кривой будет горизонтальный участок 3—3'. Между точками 3 и 4 структура стали будет аустенит + жидкая фаза.

В точке 4 при температуре 1 500 °С (на рис. 6. пересечение с горизонтальной прямой JB) происходит перестройка структур оставшегося аустенита в феррит.

На кривой будет горизонтальный участок 4—4' (см. рис. 7). До точки 5(1 520 °С) структура стали будет феррит + жидкая фаза.

В точке 5 оставшийся феррит начинает медленно расплавляться, и температура стали остается постоянной (1 520 °С), на кривой будет снова горизонтальный участок 5— 5'. Выше линии 5— 5' сталь будет иметь жидкую фазу. При охлаждении процесс происходит в обратном порядке (см. рис. 7, б).

Аналогично структуры и критические точки (температуры) определяются по диаграмме Fe — Fe3C для любой марки стали и чугуна.

Кроме того, по диаграмме определяются температуры горячей обработки давлением и температуры различной термической и химико-термической обработки.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется сплавом?

2-. Раскройте понятия механической смеси, твердого раствора и химического соединения. Приведите примеры.

3. В каких координатах строится диаграмма состояния двойных сплавов?

4. Дайте краткую характеристику диаграммы состояния сплава свинец—сурьма.

5. Раскройте применение диаграмм состояния двойных сплавов.

6. Дайте краткую характеристику железа.

7. Дайте определение стали и чугуна.

8. Раскройте влияние полезных и вредных примесей на свойства сталей и чугунов.

9. Какие химические элементы вводят в стали и чугуны с целью улучшения их свойств?

10. Назовите механические смеси и твердые растворы железоуглеродистых сплавов и дайте их характеристику.

11. Охарактеризуйте процесс перекристаллизации и расплавления сталей с массовой долей углерода 0,1; 0,5; 0,8; 1 %, чугунов — 2,5; 3,5; 5 %. Какие микроструктуры будут иметь эти стали и чугуны при нагревании?

12. Какой основной химический элемент является обязательным компонентом в сталях и чугунах и какова его массовая доля?