УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ (практика)_2014

.pdf•прокладки из меха, поролона, подушки, наполненные губкой, гелем, воздухом или водой;

•смена постельного белья;

•памперсы для взрослых;

•теплая вода, жидкое мыло;

•увлажняющие кремы или масла, защитные кремы (по назначению врача);

•график изменения положения пациента.

Последовательность выполнения профилактики пролежней:

1.Меняют положение пациента каждые 2 часа, если позволяет его состояние. Пациенту, который находится в инвалидной коляске или в кресле, помогают каждые 15-20 минут подниматься или наклоняться.

Запомните! Выбор положения и их чередование зависит от заболевания пациента и его состояния.

2.Следят за тем, чтобы постель была чистая, сухая, ровная, чтобы на белье не было складок и крошек. Устраняют грубые швы на кровати и одежде.

3.Проверяют состояние постели 3-4 раза в сутки, а у пациентов с недержанием мочи – каждый час.

4.Под ягодицы тяжелобольного подкладывают надувной резиновый круг, покрытый пеленкой; под локти и пятки – ватно-марлевые круги.

5.Дважды на день осуществляют частичную обработку кожи.

6.Места возможного образования пролежней протирают ватным тампоном, смоченным одним из нижеперечисленных растворов: 10 % раствор камфарного спирта, 1 % раствор салицилового спирта, 40 % раствор этилового спирта, слабый раствор уксусной кислоты (1 столовая ложка уксуса на стакан воды).

7.Ежедневно кварцуют кожу спины и ягодичной области.

8.Дезинфицируют использованные принадлежности.

9.Делают запись о выполнении манипуляции.

Обработка и лечение пролежней:

1.Пролежни в стадии мацерации обмыть холодной кипяченой водой с мылом, высушить, протереть 70 % этиловым спиртом и припудрить тальком.

2.При покраснении кожи периодически растирают ее сухим полотенцем для улучшения кровообращения и смазывают 5 % раствором калия перманганата.

3.Волдыри смазывают 1 % раствором бриллиантовой зелени, потом накладывают сухую асептическую повязку.

4.При некрозе омертвевшие ткани удаляют, рану закрывают стерильной салфеткой, смоченной раствором фурацилина 1:5000. По мере очистки раны накладывают мазевые повязки (10 % синтомициновую мазь, 10 % стрептоцидовую мазь

и т.д.).

Запомните! Занесение инфекции таким больным может привести к сепсису и стать причиной смерти. Образование пролежней у больных является неопровержимым свидетельством плохого ухода.

Уход за ротовой полостью

Самоочистка ротовой полости происходит при пережевывании, прежде всего твердой и полутвердой пищи. У тяжелобольных самоочистка ротовой полости нарушается. Кроме этого, через слизистую оболочку ротовой полости выделяются

161

продукты нарушенного обмена веществ. Все это способствует загрязнению слизистой оболочки и приводит к еще более интенсивному размножению микроорганизмов. Воспалительные и гнилостные процессы в ротовой полости сопровождаются неприятным запахом.

Отсутствие надлежащего ухода за полостью рта у тяжелобольных может привести к возникновению стоматита (воспаление слизистой оболочки ротовой полости) или паротита (воспаление околоушной слюнной железы).

Последовательность действия при проведении туалета ротовой полости тяжелобольным в сознании:

1.Помогают тяжелобольному вымыть руки.

2.Подают ему лоток.

3.Обеспечивают его одним из растворов для обработки ротовой полости и ватными или марлевыми тампонами.

4.Увлажненным тампоном больной с помощью пальцев своих рук протирает зубы, а затем прополаскивает ротовую полость.

Последовательность действий при проведении туалета ротовой полости тяжелобольным в бессознательном состоянии:

1.Опускают подголовник кровати, убирают подушку. Больной должен находиться в горизонтальном положении, чтобы промывные воды не попали в дыхательные пути.

2.Под голову подстилают клеенку или пеленку, сложенную в несколько раз.

3.Голову больного поворачивают влево.

4.Под угол рта подставляют лоток.

5.Шпателем отводят щеку.

6.Увлажненным марлевым или ватным тампоном на зажиме обрабатывают зубы сверху вниз с внешней и, при возможности, – с внутренней стороны.

7.При наличии налета на языке с помощью языкодержателя или увлажненной марлевой салфетки частично вытягивают его и протирают тампоном, увлажненным антисептическим раствором, не вызывающим аллергию.

8.Прополаскивают ротовую полость теплым раствором с помощью резинового баллона или шприца.

9.Просушивают преддверье ротовой полости и губы сухим тампоном.

10.При пересыхании слизистую оболочку и язык обрабатывают маслом зверобоя или облепихи. Также можно использовать 10 % раствор буры в глицерине, растительное или сливочное масло.

11.Обработку ротовой полости тяжелобольным осуществляют 2 раза в день.

Запомните!

Перед обработкой ротовой полости при наличии съемных протезов их необходимо снять.

При протирке верхних коренных зубов шпателем отведите щеку, чтобы не занести инфекцию в выводной канал околоушной слюнной железы. Поэтому слизистую оболочку щеки протирать не желательно.

Последовательность обработка зубных протезов:

1.У тяжелобольного вынимают съемные зубные протезы.

2.Тщательным образом промывают их под струей воды с мылом.

3.Зубные протезы хранят в сухом стакане, который прикрывают марлевой салфеткой.

162

4.Перед тем, как надеть зубные протезы, тяжелобольному опять промывают ротовую полость и протезы водой.

При возникновении стоматита делают аппликацию с раствором фурацилина 1:5000 или отваром ромашки на 3-5 минут. Процедуру повторяют несколько раз в день. Периодически прополаскивают ротовую полость 2 % раствором натрия гидрокарбоната или 0,9 % раствором натрия хлорида.

С целью профилактики воспаления околоушной слюнной железы тяжелоболь-

ному предлагают жевать сухую цитрусовую шкурку, сухари или жевательную резинку.

Уход за глазами

Обработку глаз осуществляют при наличии выделений, склеивающих ресницы и веки. Промывание глаз осуществляют с целью дезинфекции конъюнктивного мешка при его воспалении для удаления слизи или гноя.

Уход за ресницами и веками:

1.Тщательно вымывают и обрабатывают 70 % этиловым спиртом руки.

2.Ватный или марлевый стерильный тампон смачивают одним из антисептических растворов (раствор фурацилина 1:5000, раствор калия перманганата 1:10000, 2 % раствор борной кислоты) и накладывают на глазную щель.

3.Через 1-2 минуты после размягчения корки вторым стерильным, увлажненным антисептическим тампоном протирают веки в направлении от внешнего к внутреннему углу глаза.

Запомните! Для каждого глаза используют отдельно стерильные тампоны,

чтобы предупредить перенос инфекции.

Промывание глаз с помощью специальной ванночки:

1.Обеззараживают свои руки.

2.В стерильную ванночку наливают антисептический раствор.

3.Предлагают больному взять ванночку за ножку, наклониться над ней так, чтобы веки находились в ванночке и прижать ее к коже, поднять голову, придерживая ванночку руками. Жидкость при этом не должна вытекать из ванночки.

4.Просят больного часто поморгать 1 минуту, а затем, наклонившись вперед, поставить ванночку на стол.

5.Поменять раствор в ванночке на свежий.

6.При необходимости процедуру повторяют.

Аналогично проводят лечебные глазные ванночки. При отсутствии глазной ванночки глаза можно промыть с помощью пипетки, подставив почковидный лоток, в направлении от внешнего угла глаза к внутреннему.

Уход за ушами

Наличие гноя в слуховом проходе вызывает раздражение и воспаление кожи слухового прохода. При переломе основания черепа из ушей может выделяться кровь, которая является хорошей питательной средой для микроорганизмов. Микробы восходящим путем могут попасть в головной мозг и вызывать его воспаление (энцефалит). Поэтому при наличии гноя или кровяных выделений в слуховом канале следует своевременно и систематически осуществлять его очистку от содержимого.

Последовательность действий при туалете слуховых проходов тяжелобольному:

1. Голову больного поворачивают на бок.

163

2.Ушную раковину снизу и по бокам обкладывают пеленкой.

3.Слегка оттягивают ушную раковину вверх и назад и с помощью резинового баллона или шприца вливают несколько миллилитров теплого 3 % раствора перекиси водорода.

4.Ватным тампоном или салфеткой просушивают ушную раковину.

5.Обеззараженными руками на конец тонкого зонда с винтовой нарезкой наматывают стерильную гигроскопическую вату.

6.Левой рукой оттягивают ушную раковину немного назад и вверх, а правой осторожно вводят зонд во внешний слуховой канал и легким вращением зонда очищают его.

7.При отсутствии зонда для очистки слухового прохода используют ушные палочки, а при их отсутствии – марлевую турунду. Для ее изготовления берут полоску марли шириной 3 и длиной 10 см. Край полоски по длине загибают и туго скручивают, потом складывают вдвое и еще раз скручивают. Таким образом, получают жгутик, с помощью которого вращательными движениями чистят слуховой проход.

8.Аналогичным способом можно удалять из слухового прохода ушную серу. Внимание! Осторожно пользуйтесь зондом, чтобы не повредить барабанную

перепонку. Из этих соображений не используйте другие предметы (спички, пинцеты).

Использование подкладных суден и мочеприемников

Тяжелобольные не могут самостоятельно пользоваться туалетом, поэтому все свои физиологичные отправления они делают в кровати с помощью медицинской сестры с использованием судна и мочеприемника.

Подкладные судна бывают эмалированные, резиновые, фаянсовые. Они имеют удлиненную или округлую форму и закрыты крышками. Резиновые судна используют для ослабленных больных, а также при наличии пролежней, недержании кала и мочи. Для надувания такого судна используют компрессор. Если резиновое судно находится под больным постоянно, то его сверху покрывают пеленкой и потом подкладывают под больного. На одного тяжелобольного необходимо иметь 2-3 резиновые судна.

Последовательность действий при подаче судна тяжелобольному:

1.Судно необходимо сполоснуть теплой водой, чтобы оно прогрелось.

2.Просят больного поднять таз и подстилают клеенку.

3.Если больной очень ослаблен, то подводят одну руку под крестец и помогают ему поднять таз.

4.Второй рукой подставляют судно под ягодицы так, чтобы промежность находилась над большим отверстием, а трубка – повернута в сторону коленей (рис.

8.5).

5.Прикрывают больного одеялом и оставляют его на некоторое время одного.

6.После акта дефекации судно из-под больного осторожно вынимают, чтобы не расплескать содержимое, накрывают крышкой и выносят в туалет.

7.Выливают содержимое судна в унитаз, промывают его водой.

8.Больного подмывают, высушивают промежность, убирают клеенку.

Внимание! Грубая подача и изъятие судна способствует быстрому возникновению пролежней.

164

Рис. 8.5. Подача судна тяжелобольному.

Мочеприемник – это стеклянный сосуд вытянутой формы, который заканчивается короткой трубкой с отверстием. Мужские и женские мочеприемники отличаются строением лейки: у мужского мочеприемника сверху есть короткая трубка, у женского – трубка более широкая, горизонтальная, с отогнутыми краями.

Подача тяжелобольному мочеприемника:

1.Сполоснуть мочеприемник теплой водой.

2.Подают его больному в кровать.

3.Сразу после акта мочеотделения содержимое мочеприемника выливают в унитаз.

4.Проводят туалет промежности и области заднего прохода: подмывают больного, высушивают промежность, убирают клеенку.

Дезинфекция судна и мочеприемника (приказ № 288):

2.После использования судно и мочеприемник замачивают в 3 % растворе хлорамина в течение 1 часа.

3.Промывают проточной водой и высушивают.

4.Для удаления резкого аммиачного запаха мочи периодически мочеприемник промывают 2-3 % раствором хлористоводородной кислоты или порошками, которые растворяют соли мочевой кислоты.

5.Хранят судно в туалетной комнате, в специальных кладовках. У тяжелобольных чистое судно может постоянно находится под кроватью в специальном ложе для суден, окрашенное эмалевой краской и покрытое клеенкой, которую дважды в день протирают 3 % раствором хлорамина.

Подмывание лежачего больного:

Показания: тяжелое состояние пациента; строгий постельный или длительный постельный режим. Подмывание проводится не реже двух раз в сутки, а также после каждого акта мочеиспускания или дефекации.

Необходимые принадлежности: лоток, резиновые перчатки, маска, марлевые салфетки, корнцанг, пинцет; емкость с теплой (35-37 С) водой, ширма, судно, пеленка, клеенка, передник, кружка, емкости с дезраствором.

Порядок выполнения подмывания тяжелобольного:

1.Отгородите пациента ширмой.

2.Вымойте руки, оденьте маску, перчатки, передник.

3.Положите пациента на спину, ноги слегка согните в коленях и разведите.

4.Подстелите под ягодицы больного клеенку, пеленку и подставьте судно.

5.Протрите руки спиртом.

6.Станьте справа от больного.

7.Левой рукой держите кружку с теплой водой или теплым асептическим раствором и лейте раствор на салфетку.

8.Корнцангом с марлевой салфеткой в правой руке осуществляйте движения сверху вниз только в одном направлении, после чего возьмите новую салфетку (рис. 8.6).

9.Промывайте последовательно, часто меняя салфетки: лобок, паховые складки, большие и малые половые губы.

10.Отдельно промойте анальное отверстие.

165

11.С помощью сухих салфеток высушите кожу промежности в той же последовательности: сверху вниз.

12.Уберите судно, клеенку, пеленку.

13.Продезинфицируйте принадлежности.

14.Сделайте запись о проведении процедуры.

Рис. 8.6. Подмывание тяжелобольного.

166

ПОНЯТИЕ О РЕАНИМАЦИИ

Реанимация (от лат. reanimation – оживление) – это комплекс мероприятий, направленых на возобновление резко угнетенных жизненно важных функций организма, в первую очередь, дыхания и сердечной деятельности. Первоочередными мерами по оживлению организма считаются непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Для жизнедеятельности организма нужно непрерывное поступление и потребление им кислорода и выделения углекислоты. Эти процессы обеспечивают системы органов дыхания, кровообращения под контролем центральной нервной системы. Поэтому их поражение приводит к смерти. Между смертью и жизнью существуют переходные состояния, при которых еще не наступила смерть, но уже не может быть полноценной жизни. Такие состояния называют терминальными (от лат. terminalis – конечный). Терминальные состояния включают 3 стадии: преагональное состояние, терминальная пауза (т. к. не всегда бывает, — в классификацию не входит, но её всё же стоит учитывать), агональное состояние и клиническая смерть.

Процесс умирания и его периоды. Смерть (остановка жизнедеятельности организма) может наступить внезапно (при несчастных случаях) или стать закономерное следствие неизлечимой болезни. Клинически процесс умирания проявляется последовательностью патологических процессов: прекращением деятельности сердца, остановкой кровообращения, нарушением функции мозга, обмороком (в течение 1-2 с), расширением зрачков (20-30 с), остановка дыхания, наступлением клинической смерти.

Предагония – это состояние больного, когда физиологические механизмы жизнедеятельности организма находятся в состоянии декомпенсации: центральная нервная система угнетена, возможно, коматозное состояние; деятельность сердца ослаблена, пульс нитевидный, артериальное давление ниже критического (70 мм рт.ст.); функции внешнего дыхания и паренхиматозных органов нарушены. Предагония длится от нескольких часов до нескольких дней. За это время состояние больного еще более ухудшается и заканчивается терминальной паузой. Больной теряет сознание, кожа бледная с цианотичным оттенком, нитевидный пульс определяется только на сонных, бедренных артериях; наблюдается тахикардия, систолическое давление менее 70 мм рт.ст. Дыхание частое, неглубокое.

Терминальная пауза характеризуется временным угасанием функции коры мозга, дыхательного центра, сердца; артериальное давление падает до нуля, дыхание прекращается. Длится этот период от 10 секунд до 4 минут.

Агония (борьба) – это состояние больного, когда в результате истощения центров жизнедеятельности высшего порядка выходят из-под контроля (активизируются) бульбарные центры и ретикулярная формация. У больного возобновляется мышечный тонус и рефлексы, появляется внешнее дыхание (беспорядочное, с участием вспомогательных мышц). Больной вроде бы пытается захватывать воздух открытым ртом, но дыхание неэффективно, пото-

167

му что мышцы вдоха и выдоха сокращаются одновременно. Сердце на некоторое время усиливает работу, систолическое давление может увеличиться до 100 мм рт.ст. Над магистральными артериями пальпируется пульс. Нередко у больных просветляется сознание. Однако в это время метаболические нарушения в клетках организма становятся необратимыми. После этого состояние больное ухудшается – быстро сгорают последние запасы энергии, аккумулированные в макроэргических связках, и через 20-40 с наступает клиническая смерть.

Клиническая смерть – это состояние, в котором находится организм в течение нескольких минут после прекращения кровообращения и дыхания, когда полностью исчезают все внешние проявления жизнедеятельности (остановка дыхания и сердцебиения), но в тканях еще не наступили необратимые изменения.

При таком состоянии больного еще можно спасти, если немедленно оказать ему помощь. Только через 4-6 минут после наступления клинической смерти в результате кислородного голодания головного мозга и гибели нервных клеток, управляющих жизненно важными функциями организма, наступает биологическая смерть.

Причиной развития терминального состояния может стать развитие шока, инсульта, инфаркта миокарда, тяжелое отравление, поражениях электрическим током, утоплении и других состояниях, требующих немедленной помощи.

Основные признаки клинической смерти:

•отсутствие самостоятельного дыхания;

•отсутствие пульсации над магистральными артериями (сонной и бедренной) и сердцебиения;

•стойкое расширение зрачков с отсутствием фотореакции. Дополнительные признаки:

•изменение цвета кожи (бледность, мертвенно-серая или синюшная);

•отсутствие сознания;

•отсутствие рефлексов и мышечного тонуса;

•нижняя челюсть опускается;

•отсутствие артериального давления;

•постепенное охлаждение тела;

•на ЭКГ наблюдается асистолия или фибрилляция;

•непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

Состояние клинической смерти длится от 4 до 6 минут. Важным фак-

тором, влияющим на длительность клинической смерти, является температура окружающей среды. При внезапной остановке сердца клиническая смерть в условиях нормотермии длится до 5 минут, при минусовых температурах – до 10 минут и больше. Длительный период умирания значительно ухудшает эффективность реанимации.

Если биологическая смерть возникает в результате необратимых изменений в организме, и в первую очередь, в центральной нервной системе, то возвращение к жизни невозможно.

168

Комплекс неотложных мероприятий (реанимация)

Основная цель реанимационных мероприятий – поддержание жизни больного до прибытия скорой помощи, которые необходимо начать проводить сразу же после остановки дыхания и прекращения сердечной деятельности (терминальной паузы) и направлены на устранение расстройств сердечной деятельности и дыхания (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание методом рот в рот или рот в нос).

Реанимацию проводят на сквозняке не менее 40 минут или до прибытия скорой помощи, или до появления у больного самостоятельного сердцебиения, или до появления признаков биологической смерти (появления трупных пятен). Пострадавшего укладывают лицом вверх на твердое основание, желательно с опущенной верхней частью туловища. Не задействованный в реанимации спаситель поднимает ноги пострадавшего на 50-60 см кверху для оттока от них крови и увеличения кровенаполнения сердца.

Главными реанимационными мероприятиями при остановке кровообращения является массаж сердца и искусственное дыхание, которые обяза-

тельно проводятся одновременно, потому что необходимо насыщать кислородом циркулирующую кровь.

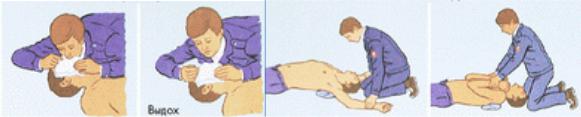

Искусственная вентиляция легких. Искусственную вентиляцию лег-

ких выполняют с помощью метода рот к носу (рис. 8.7).

Вдох

а)

Рис. 8.7. Искусственное дыхание:

Выдох б)

а) «изо рта в рот»; б) по Сильвестру.

Показания: остановка дыхания, патологический тип дыхания.

Перед началом искусственной вентиляции легких необходимо убедиться в том, что верхние дыхательные пути открыты. Нужно быстро открыть больному рот и слизь или жидкость удалить платочком, салфеткой, а лучше всего отсосом. Съемные зубные протезы вынимают. Расстегивают сжимающую одежду.

В первые минуты клинической смерти корень языка западает и перекрывает вход в верхние дыхательные пути. Чтобы дать возможность воздуху проходить в легкие пострадавшего, нужно максимально отклонить ему голову назад. Можно под плечи положить валик из одежды, руку. Из гигиенических соображений искусственную вентиляцию легких методом рот в рот или рот в нос проводят через платок, кусок марли или одежды. При вдувании воздуха в рот рекомендуется одну руку положить под шею, а вторую – на лоб пострадавшего. Вдувая воздух, одновременно свободными пальцами зажи-

169

мают ноздри, чтобы предотвратить выход воздуха через нос. Если рот судорожно сжимается, вдувание проводят через нос. При вдувании воздуха в нос руку из-под затылка перемещают на нижнюю челюсть, которую прижимают к верхней, чтобы обеспечить герметизацию верхних дыхательных путей. Частота вдуваний – 12 раз в 1 минуту. Для обеспечения достаточного объема вдуваемого воздуха лицо, проводящее искусственную вентиляцию легких, должно дышать глубоко.

Нужно помнить, что движения грудной клетки в такт вдувания – признак правильного применения метода. Если есть воздуховодная трубка, лицо, проводящее искусственную вентиляцию легких, становится у изголовья пострадавшего и вставляет воздуховод в рот. Для этого нужно оттянуть язык языкодержателем или прижать его концом трубки к нижней челюсти, повернув ее на 90°, чтобы изгиб трубки отвечал сферической поверхности спинки языка.

Щиток на трубке плотно прижимают к губам, чтобы препятствовать выходу вдуваемого воздуха. Щиток прижимают свободным пальцем, а II и III пальцами выводят нижнюю челюсть вперед. Воздух вдувают через трубку в момент максимального отклонения головы назад.

Искусственную вентиляцию легких можно проводить с применением маски. Для проведения искусственной вентиляции легких также применяют различные ручные дыхательные аппараты. При использовании этих аппаратов вдох проходит при сжимании мешка или мехов руками под давлением 3,3-3,9 кПа (25-30 см вод.ст.), при этом можно вдуть от 400 до 1500 мл воздух в зависимости от возраста пострадавшего. Выдох происходит пассивно благодаря эластичной тяге грудной клетки. Во время выдоха мешок заполняется атмосферным воздухом или кислородно-воздушной смесью самостоятельно (расправление мешка, мехов). Нужно обращать внимание на ритм ды-

хания: вдох должен быть вдвое короче выдоха.

Непрямой (закрытый) массаж сердца. Показания: остановка кровооб-

ращения в стадии клинической смерти.

Непрямой массаж сердца выполняют на твердой поверхности (доске, полу, твердой кушетке и т.д.). В области нижней трети грудины сердце ближе прилегает к передней поверхности грудной клетки. Поскольку в основе массажа лежит удаление крови из полости сердца, сжимания (надавливания) проводят в этой области, а не левее (области верхушки сердца), не ниже (область желудка) не выше (область сосудов, которые отходят от сердца). Глубина смещения (вдавливания) грудины у взрослого человека – 3-4 см. Нижнюю треть грудины легко найти по следующим ориентирам: в верхней части живота легко прощупывается хрящеобразное образование, так называемый, мечевидный отросток (он легко смещается при надавливании пальцами); на 1,5-2 см выше от этого места по центру грудной клетки находится зона грудной кости, которая при надавливании пальцами не поддается. Это и является областью нижней трети грудины (рис. 8.8 и 8.9).

170