Опера о чуме (учебник)

носчик – восприимчивый организм» (как показывает практика, боль-

шую роль в возникновении, например, нозокомиальных («внутрибольничных», госпитальных) инфекций играет пренебрежение правилами гигиены медицинским персоналом, разносящим инфекции «на руках»).

После победы над эпидемией чумы в Венеции в 1631 году, нанёсшей долговременный ущерб численности населения и сыгравшей основную роль в снижении уровня экономики, была построена уже упомянутая церковь Санта-Мария-делла-Салюте, ставшая впоследствии малой папской базиликой. Большую финансовую помощь в строительстве оказали братья скуолы, почтившие таким образом память своих павших собратьев. До сих пор в ней и в здании капитула скуолы можно видеть удивительные полотна работы Домени ко Тинторéтто, члена скуолы (с 1585 года) и участника тех событий, обретшего последний приют в крипте готической церкви Мадонна-дель-Орто 17 мая 1635 года.

3 |

ИСТОРИИ |

|

|

I

– Чем я буду их кормить? – спрашивал император Юстиниан, стоя на балконе своего дворца, устремляя взгляд в Босфор. Вот уже 10 лет он правит самой большой империей цивилизованного мира. Аламанский, Готский, Франкский, Германский, Антский, Ланский, Вандальский, Африканский – это всё было про него. Именно он превзошёл Соломона, построив самую великолепную базилику в истории. Полководец и реформатор. Великий. А теперь ему просто нечем кормить подданных. Ещё недавно казалось, что самым страшным событием его жизни было восстание, получившее название «Ника», а теперь…

30

Года 535 и 536 выдались необычайно холодными. Прокóпий Кесари йский в своей четвёртой книге «Истории войн» пишет: «Весь год солнце испускало свет подобно луне, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять». Говорят, что причиной этого могли стать извержения вулканов или падение метеорита, а быть может, жестокость, с которой было подавлено восстание, кто знает. Но урожая нет и людям нечего есть.

В это же время на другом краю цивилизованного мира, на территории современного емена, короли Аксу ма и Химья ра, только что оправившиеся от неизвестной болезни, что стала причиной смерти многих их подданных, думают, как им жить дальше, когда торговли долго не было и казна пуста. Но земля плодоносит и даёт щедрый урожай пшеницы, которая едет в Египет, и кажется, что жизнь продолжается. Там из больших зернохранилищ города Пелусий, который сами египтяне называют Пер Аму н, пшеница отправляется в столицу, славный Константинополь, где его изголодавшиеся жители ждут её подобно тому, как древние евреи в пустыне ждали от Бога манну. Но, в отличие от манны, этот груз не принесёт радостного насыщения, ибо пока корабль с пшеницей ещё мирно качается на волнах, в Пелусии уже первый житель, укушенный то ли крысой, то ли блохой, умирает от сепсиса, можно сказать, сгорает без видимых на то причин. И это событие станет отправной точкой для первой из трёх пандемий чумы1.

За период с 532 по 580 года болезнь охватила множество стран, путешествуя по миру в двух направлениях: в восточном – через Палестину в Азию, и в западном – через Александрию в Африку, чтобы снова прийти на Аравийский полуостров и сделать из него землю песков и бедуинов. Из-за продолжающейся эпидемии стало невозможным поддержание работоспособности системы ирригации, что привело не только к гибели урожая, но и потере большей

1 Конечно, в китайских рукописях того времени описана крупная эпидемия чумы, охватившая весь Китай в 468 году, однако отправной точкой «глобального путешествия» стал именно город Константинополь, куда возбудитель прибыл из Египта. Путь, по которому чумной микроб попал в Египет, до сих пор остаётся предметом многочисленных споров. Одни считают, что он прибыл из Нубийской пустыни, другие – из Китая, Тибета или севера Индии. Так или иначе, генетические исследования показывают, что во время первой пандемии циркулировало множество штаммов, поэтому вполне возможно, что первоисточников было несколько.

31

части плодородных земель. Не имея достаточного количества пищи, местные жители были вынуждены развивать торговлю (тем более что ладан из Хадрамáута ценился в то время выше золота). Именно здесь, среди караванов гружёных товарами верблюдов, родится пророк Мухáммад.

Плохо зная географию и не проработав детально маршрут своего путешествия, чума шла торговыми путями: переходя от прибрежных областей вглубь континентов, она достигла своего пика на территории современных Греции, Италии и Франции (541–545) и завершила путешествие в Англии и Ирландии (683), унеся жизни около 100 миллионов человек.

Уже упомянутый Прокопий Кесарийский писал: «От неё не было человеку спасения, где бы он ни жил — ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы… Много домов опустело, и случалось, что многие умершие, за неимением родственников или слуг, лежали по нескольку дней несожжёнными…» Согласно свидетельству современников, болезнь сопровождалась бубонами и язвами, причём на различных частях тела, включая голову, из чего можно заключить, что основным переносчиком были блохи. С другой стороны, до нас не дошло ни одного упоминания о кровохарканье и иных поражениях лёгких, что указывает на преобладание бубонной формы, а возможно, и полное

отсутствие лёгочной.

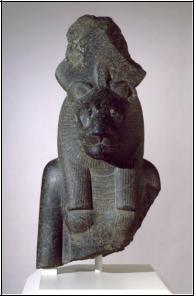

Бюст одной из 600 (или 730) статуй

древнеегипетской богини Сехмет, изготовленных для храма фараона Аменхотепа III (1400–1351 до н. э.),

как благодарность за защиту от чумы. Хранится в Бруклинском музее

32

Говоря о первой пандемии, нельзя обойти стороной и Древний Египет, чья медицина достигла значительных успехов для своего времени. В исторических документах, таких, как, напри-

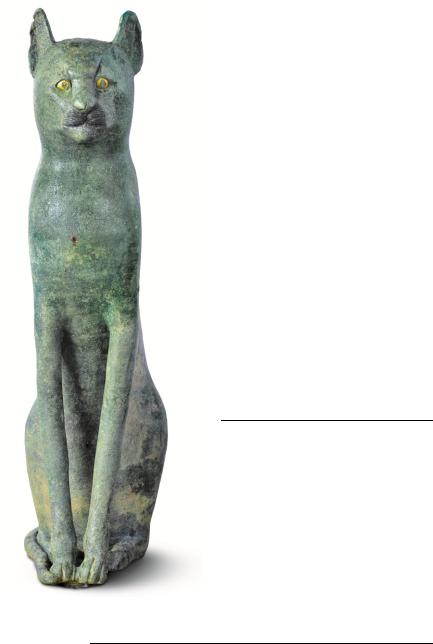

мер, медицинский папирус Эдвина Сми та, находим упоминания об jȝdwt rnpt (iadet renepet), то есть ежегодной эпидемии, которая случалась летом во время разлива Нила. Причиной эпидемии считалась разрушительная сила богинь Бáстет и Сехмéт, чьи стрелы и демоны-посланники разносили болезнь по ветру. В знаменитом «Каирском календаре» упоминается, что всякий, кто будет рождён в день выхода барки богини Бастет, умрёт. Защитой и избавлением могут служить только ритуалы по умилостивлению богинь. Некоторые исследователи связывают ежегодную эпидемию с бубонной чумой, чему подтверждением являются многочисленные статуи богини Сехмет, изготовленные по приказу фараона Аменхотепа III (1400–1351 до н. э.), а также письмо его сына Эхнатона, в котором явно говорится о чуме. Ещё одним доказательством служит метаморфоза образа богини Бастет из львицы в домашнюю кошку, которая, являясь грозным истребителем грызунов, сама выступает в качестве носителя чумы (поэтому от богини идёт и болезнь, и спасение). С другой стороны, к настоящему времени не обнаружено ни одной мумии с характерными для чумы патологоанатомическими изменениями или наличием фрагментов ДНК чумного микроба, поэтому в качестве этиологического агента iadet renepet рассматривают также возбудителей полиомиелита, натуральной оспы и малярии1.

Нужно сказать, что ещё одним аргументом «против» чумы служит то обстоятельство, что до развития торговых отношений (примерно до VII века до н. э.) единственным природным носителем чу-

1 Тут необходимо заметить, что у соседнего Хеттского царства после непродолжительной войны с египтянами примерно в это же время началась эпидемия, упоминания о которой дошли до нас в молитвах царя Мурсили II (1343–1295 до н. э.), в которых, в частности, обнаруживаются такие слова: «И земля Хеттов сильно пострадала от чумы. При моём отце и моём брате постоянно умирали. И с тех пор, как я стал царём-жрецом, постоянно умирают. Вот прошло с тех пор уже двадцать лет… Неужели чума никогда не исчезнет?». И хотя хеттское слово hi-in-ga-na-az традиционно переводится как «чума» и даже есть сведения об обнаружении чумного микроба в захоронениях, к настоящему времени большинство исследователей склоняется к тому, что эпидемия была вызвана туляремийным микробом. Всё это говорит о сложностях определения этиологического агента древних эпидемий.

33

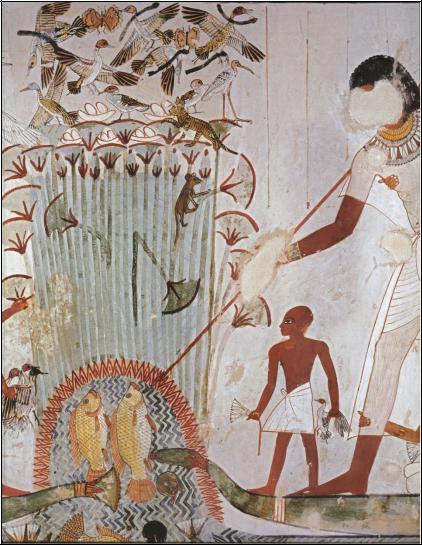

мы в Древнем Египте была травяная мышь (Arvicanthis niloticus), которая обитала вдали от людских поселений. Вместе с тем на ряде гробничных фресок встречается её изображение. И тут наибольший интерес представляет фреска из гробницы Мéнны (ТТ 69), сделанная во времена царствования Аменхотепа III, на которой Менна со своей семьёй рыбачит и охотится. Считается, что действие происходит на болоте (заболоченной части реки Нил), а убийство его обитателей носит сакральный характер защиты египтян от зла (как тут не вспомнить средневековое учение о миазмах!). Среди прочего на фреске можно видеть

◄ Статуя кошки (бронза, позолота), изготовленная во времена царствования XXII династии (ок. 945– 712 гг. до н. э.), при которой культ Бастет достиг своего расцвета. В это время столицей Древнего Египта был посвящённый ей город ПерБастет (Бубастис). Статуя была призвана защищать от инфекционных болезней и помогать при родах. Хранится в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета (инв. № Е14284)

Фрагмент фрески из гробницы Менны ► (любезно предоставлено Романом Александровичем Ореховым)

34

крадущуюся к гнезду травяную мышь. Вполне возможно, что обитающие в зарослях кустарника, незадолго до ежегодного разлива они массово переселялись к жилищам людей и откочёвывали в привычные для себя места обитания, когда вода спадала, что и обусловливало сезонный характер эпидемии (мышь на фреске можно

35

рассматривать как ассоциированную с «болотным злом»), которая теоретически могла быть чумой, учитывая, что древние штаммы чумного микроба, скорее всего, вызывали относительно лёгкую форму инфекции (по крайней мере, наиболее успешные потомки древних штаммов, циркулирующие до настоящего дня в очагах евразийского региона, редко вызывают заболевания у людей). Тем не менее достоверно определить этиологический агент iadet renepet в настоящее время невозможно.

II

ВXIV веке чума начала своё второе путешествие по миру, войдя

висторию под названием Atra mors (лат. «чёрная смерть»). Придя, по всей вероятности, с просторов Монголии1, она, по словам Георгия Нóрбертовича Габричéвского2, достигла «беспримерного в истории распространения и силы», унеся до 200 млн жизней, истребив «почти половину всего человечества», как напишет английский хронист Тóмас Уóлсингем.

Победоносно пройдя через земли Золотой Орды, к 1346 году чума достигла Крымского полуострова. Там золотоордынский хан Джанибéк, дабы покорить Генуэзскую крепость Кáффа, приказывает катапультами забрасывать трупы умерших воинов, используя последние в качестве биологического оружия. Пользы было мало, поскольку из-за ослабленной болезнью армии осаду пришлось снять, в то время как генуэзцы благополучно уплыли, разнеся чуму по средиземноморским портам. Так чума оказалась в Константинополе. Снова.

«Каждый день наша работа – уносить друзей, – пишет Дими трий Кидóнис, учёный и близкий друг императора Иоанна Кантаку зена, –и нас мучает больше всего то, что люди избегают друг

1Другие исследователи указывают на озеро Иссык-Куль (Киргизия), поскольку на его берегах обнаружены могилы, из которых выделены самые ранние для второй пандемии фрагменты ДНК чумного микроба.

21860–1907 российский врач саксонского происхождения, приват-доцент Московского университета, основатель Московской научной бактериологической школы. Созданный им в 1895 году Бактериологический институт с 1909 года носит его имя (ныне – Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского). Трагически погиб, заразившись при проведении опыта по иммунизации животных для приготовления вакцины против крупозной пневмонии.

36

друга, опасаясь контакта с болезнью… Ежедневно пустеет Великий город». «Следами той болезни было высыпание на коже… и одновременно кровяная чахотка», – сообщает историк Ники фор Григóра.

…В царских покоях, под сводами из порфиры, лежит 13-летний юноша, Андрони к, младший сын императора Иоанна Кантакузена. Ещё несколько часов назад он был, как всегда, бодр и активен, а сейчас, словно догорающая свеча, угасает на глазах. Он бледен, с пурпурными пятнами на коже. Лишь только солнце скрылось за гладью Босфора, юноша испустил дух, словно устремясь за ним. «Нету помощи ниоткуда», – вздыхает безутешный отец. И мать, поражённая горем, в течение всей своей жизни сохранит эту боль в своём сердце… Верно, верно назвал чуму венецианский поэт Джакóмо Руффи ничудовищем тьмы (лат. monstra nigrantis).

Как позднее напишет Иоанн Кантакузен, чума «не только прошла по Понту, Фракии и Македонии, но и по Элладе, Италии, всем островам, Египту, Ливии, Иудее, Сирии и почти всему кругу ойкумены». На кораблях она побывала в Генуе, Марселе, Александрии, Венеции, Руане, Лондоне… Покоряя прибрежные города и столицы, с беженцами она проникала вглубь континента, добравшись даже до Месопотамии и Персии. Лишь достигнув к 1353 году Фарерских островов и Гренландии, она завершила своё второе путешествие, хотя в качестве отдельных вспышек давала о себе знать в 1545–1683 и 1710–1830 годах. Высокая смертность достигалась невероятной плотностью населения, вынужденного существовать за крепостными стенами, спасаясь от продолжительных войн, а также почти полным отсутствием гигиены в городах, что приводило к размножению крыс и блох. По данным хронистов, только в Константинополе погибло до 8/9 жителей города, хотя именно этот город отличался от других чистотой.

Второе путешествие стало самым большим за всю историю, оставив неизгладимый след в памяти человечества. Чёрные флаги на

37

колокольнях церквей как универсальный символ болезни. Чумные столбы1 как символ памяти и благодарности за спасение.

III

Третье путешествие приходится на 1850-е годы и некоторыми исследователями не выделяется в качестве самостоятельной пандемии, поскольку невозможно даже определить точное место её начала, ограничиваясь очагами в Центральном и Юго-Восточном Китае (вероятнее всего, очагом в провинции Юньнань). Тем не менее жертвами стало более 15 миллионов человек. Широкое распространение по миру вплоть до Аравийского полуострова, Африки и Америки стало возможным благодаря высокой миграции людей на фоне глобальной торговли и политических конфликтов. Только к 1960 году количество заболевших начнёт снижаться, а вспышки станут спорадическими (т. е. непостоянными).

Июнь 1894 года стал знаковым. В городе Гонконг для расследования вспышки бубонной чумы прибывают два человека: Александр Эми ль Жан ерсéн2, по просьбе французского правительства и Института Пастера, и Китáсато Сибасáбуро3, по просьбе японского правительства. Представитель научной школы Пастера и представитель научной школы Коха. Первый работает в маленькой хи-

1Чумные (мариинские) столбы, памятники с водружённой на них статуей Девы Марии или святых (св. Роха, св. Варвары и иных). Первым чумным столбом считается памятник, установленный в 1638 году в Мюнхене на площади Мариенплац.

2Alexandre Émile Jean Yersin, 1863–1943 французский и швейцарский врач, бактериолог. Помимо возбудителя чумы открыл дифтерийный токсин (совместно с Эмилем Ру). Много работал во Вьетнаме, где местные жители дали ему прозвище Ông Năm (вьет. Мистер Нам).

3(Китасато Шибасабуро), 1853–1931 японский врач, бактериолог. Член Японской академии наук (1906). Номинант Нобелевской премии по физиологии или медицине (1901). Его фамилия , как и многие японские фамилии, записанные иероглифами (кандзи), традиционно имела несколько прочтений. Она могла читаться, как (Kitazato) и (Kitasato), и изначально

читалась первым прочтением. Однако после того, как учёный во время стажировки в Германии подписал себя, как «S. Kitasato», стали использовать второе прочтение. Обратите внимание, что при написании восточноазиатских имён сначала пишется фамилия, а затем имя (иногда во избежание путаницы все буквы фамилии пишут заглавными буквами). Кроме того, следует помнить, что традиционная транслитерация имени на русский язык весьма условна, поэтому здесь и далее после оригинального написания имени будет приводиться произношение, близкое к оригинальному.

38

жине, поскольку британцы отказывают в доступе в больницы, а второй – в собственной лаборатории. Оба этих человека в июне, с разницей в несколько дней, откроют1 возбудитель чумы (Рис. 3.1). Китасато Сибасабуро сделает это раньше, но первенство2 в итоге отойдёт Александру ерсену.

Впоследствии род, к которому принадлежит чумной микроб, будет назван Yersinia в честь Александра ерсена. А Китасато Сибасабуро, которого сейчас также признают первооткрывателем возбудителя чумы, вернётся в Японию, где впоследствии в городе То-

1Kitasato S. The bacillus of bubonic plague (preliminary notice). The Lancet. 1894 (July 7); 1:428–430; Yersin A. La peste bubonique a Hong-Kong. Ann Inst Pasteur (Paris). 1894; 8:662– 667.

2Первоначально оба исследователя считались первооткрывателями чумного микроба (имеющиеся противоречия в докладе Китасато Сибасабуро могли быть связаны с особенностями японского языка и высокой загруженностью из-за ухода за

заболевшими коллегами). В своей статье Александр ерсен указывал на невозможность окраски культуры чумного микроба по Граму («et ne se teignant pas par la méthode de Gram»), что подтверждали многие последующие исследователи (вероятно краски имели недостаточное качество). Китасато Сибасабуро в своей статье также отмечал, что не готов ответить на вопрос окраски («I am at present unable to say whether or no "Gram's double-staining method" can be employed»). Однако через неко-

торое время японский врач Аойама Танемити (1859-1917), коллега Китасато Сибасабуро, сообщил, что выделенные последним культуры на самом деле были диплококками и окрашивались по Граму в синий цвет (т.е. являлись грамположительными). Возможность этого в 1896 году подтвердил и сам Китасато Сибасабуро, утверждая, что чумной микроб, в отличие от других представителей этого рода, может быть грамположительным. Однако уже в 1899 году он признал эту точку зрения ошибочной. Проведённое другими исследователями сравнение культур двух учёных, хранящихся, соответственно, в Институте Пастера во Франции и в Институте инфекционных болезней (ныне – Институт Роберта Коха) в Германии, показало, что обе являются чумными, но выделенная Китасато Сибасабуро культура контаминирована пневмококком. Вероятно полученная культура не была чистой изначально или контаминация произошла во время транспортировки. Так или иначе описание культуры совпадает с таковым у Александра ерсена. В научных работах того времени оба исследователя указываются первооткрывателями чумного микроба, однако после публикации статьи французского врача Эмиля Лагранжа, в которой ложно

указывалось, будто бы Китасато Сибасабуро отказался считаться первооткрывателем

(см. Lagrange E. Concerning the discovery of the plague bacillus. Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 1926; 29:299-303), его имя постепенно забылось, а сам Китасато

Сибасабуро считал недостойным добиваться справедливости. Несмотря на то, что после дополнительных проверок культуры, осуществлённых в конце прошлого века, его имя было реабилитировано, до сих пор в среде чумологов оно почти неизвестно.

39