Опера о чуме (учебник)

Табл. 26.1. Критерии уровней чрезвычайной ситуации

|

Уровень чрезвычайной ситуации |

|||||

Критерии |

Локаль- |

Регио- |

Нацио- |

|

Между- |

|

|

ный |

нальный |

нальный |

|

народный |

|

Площадь эпизо- |

|

|

|

|

|

|

отий |

<0,01 |

0,01–0,1 |

1–5 |

|

>5 |

|

(% от общей пло- |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

щади энзоотий1) |

|

|

|

|

|

|

Количество насе- |

|

|

|

|

|

|

ления с высоким |

|

|

|

|

|

|

риском заражения |

|

|

|

|

|

|

(% от общей чис- |

<1 |

1–10 |

11–40 |

|

>40 |

|

ленности контин- |

|

|

|

|

|

|

гентов риска инфи- |

|

|

|

|

|

|

цирования) |

|

|

|

|

|

|

Величина эпиде- |

|

|

|

|

|

|

миологи-ческого |

<10 |

10–30 |

30–50 |

|

>50 |

|

потенциала |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

(ЭП,%) |

|

|

|

|

|

|

Готовность меди- |

|

|

|

|

|

|

цинских учреж- |

|

неудовлетворительная (<4) |

|

|||

дений |

|

|

|

|

|

|

Риск выноса |

<10 |

10–25 |

|

25–40 |

|

>40 |

(завоза) |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Специфическая профилактика или иммунопрофилактика является наиболее эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями. История первой противочумной вакцины начинается с Владимира Аароновича Х вкина 2 , который, отличаясь от других выпускников Императорского Новороссийского университета блестящими способностями и трудолюбием, однако не мог найти себе достойную работу в Российской Империи, поскольку не

1То есть там, где может быть вспышка заболевания, например, в природном очаге или на сопредельной с ним территории.

2Waldemar Haffkine, 1860–1930, при рождении назван Мордхе-Вольф, в последние годы называл себя Мордехай-Вольф; украинский и британский врач, иммунолог, бактериолог, видный деятель сионистского движения. Открытая им в 1899 году в городе Бомбей (Индия) лаборатория (Plague Research Laboratory) с 1925 года носит его имя (Haffkine Institute for training, research and testing).

300

«Фейерверк в Рёгоку»

гравюра 98 из собрания «Сто знаменитых видов Эдо» Утáгава Хирóсигэ Хранится в Бруклинском музее

На гравюре запечатлён мост Рёгоку во время наслаждения вечерней прохладой на реке Сумида – обычая, сопровождаемого фейерверками и установленного в 1733 году сёгуном Токугава Ёсимунэ в качестве обряда очищения, чтобы рассеять злых духов чумы и голода, охвативших тогда Японию. Интересно, что фейерверки действиетльно могут быть эффективным средством борьбы с чумой. Так, У Ляньдэ применил этот метод во время Маньчжурской эпидемии чумы

301

желал переходить из иудаизма в православие. Благодаря своему учителю, Илье Ильичу Мéчникову1, в 1889 году он попадает на работу в Институт Пастера во Франции, где работает над созданием вакцин на основе убитых нагреванием штаммов бактерий. Первая разработка, вакцина против холеры, была в 1892 году испытана на себе путём введения четырёхкратной дозы. Хотя вначале медицинское сообщество относилось к вакцине весьма скептично, уже на следующий год вакцина спасла Индию от эпидемии холеры. В 1896 году вспыхнула эпидемия чумы и Владимира Аароновича срочно вызвали в город Бомбей (Индия). 10 января 1897 года разработанная противочумная вакцина была снова испытана на себе, также оказавшись эффективной. Затем её испытали на местных заключённых и допустили к использованию. Первая противочумная вакцина2 , получившая название «лимфа Хавкина», победила эпидемию3.

Готовилась она следующим образом: шестидневные бульонные культуры чумного микроба, выращенные при 28°С при частом взбалтывании, убивались нагреванием до 65°С в течение часа. Следует, однако, отметить, что убитые (инактивированные) вакцины, хотя и стабильны при хранении, вызывают очень короткий поствакцинальный иммунитет, не защищают от лёгочной формы чумы и достаточно реактогенны (т. е. вызывают побочные эффекты). Поэтому уже в 30-х годах прошлого века Львом Александровичем Зильбером4 была предпринята попытка повысить эффективность вакцины. Для этого он нагревал микробную взвесь в присут-

11845–1916; украинский и французский врач, бактериолог, физиолог, патолог, отец теории врождённого иммунитета. Почётный член Петербургской Академии наук (1902). Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1908).

2Справедливости ради укажем, что ещё Данила Самойлович СамойловичСущинский привил себе гной бубона, что по сути является первой задокументированной вакцинацией от чумы.

3Тут нужно оговориться, что в то время прививали даже уже заболевших, что в настоящее время считается неэффективным.

41894–1966; советский (российский) врач, бактериолог, вирусолог, иммунолог. Академик Академии медицинских наук СССР (1945), лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР в области науки и техники (1967, посмертно). Открыватель вируса клещевого энцефалита, один из создателей теории вирусной природы рака. Соавтор первого советского учебника по вирусологии. Участник ликвидации эпидемии чумы в Нагорном Карабахе (1930). За отказы участвовать в создании бактериологического оружия трижды находился в заключении.

302

ствии концентрированных растворов сахарозы, чтобы белки бактериальной клетки не подвергались значительным изменениям из-за резкой денатурации. Так была получена АД-вакцина, но и она не давала абсолютной защиты.

Примерно в это же время стали разрабатываться живые вакцины на основе аттенуированных (т. е. искусственно ослабленных) штаммов1. Первые вакцины были получены на основе штамма Tjiwidej2, лишённого плазмиды pCad, и штамма EV76, лишённого pgm- области. Первый штамм, выделенный Л. Оттеном3 на острове Ява (Индонезия), потерял вирулентность в результате хранения на скошенном агаре с сывороткой в течение четырёх месяцев. Второй штамм, выделенный Жоржем Жир ром 4 и Жаном Рóбиком 5 на острове Мадагаскар и названный в честь погибшей от чумы девочки, потерял вирулентность в результате ежемесячного пассирования (т. е. пересевания) в течение трёх лет (EV – инициалы девочки, а 76 – количество пассажей (т.е. пересевов) на плотных питательных средах, необходимых для аттенуации) (вакцины, созданные на основе этих штаммов, были испытаны там же). Следует отметить, что пересев на питательных средах значительно ослабляет штамм, тогда как пересев через животное может позволить ему «восстановиться». Именно этот эффект мы видели в случае с солдатом (Глава 20), когда диагноз «менингеальная чума» смогли подтвердить только с помощью биопробного животного.

В СССР штамм EV76 попал в 1936 году, когда Жорж Жирар передал его в противочумный институт «Микроб». В 1941 году Михаилом Михайловичем Ф йбичем6 (с коллегами) в стенах Киров-

1Справедливости ради отметим, что жидкая инактивированная вакцина I.P. до настоящего времени применяется в Индии.

2Также встречается наименование Tjividej; именно с помощью этого штамма был обнаружен мышиный токсин (подробнее о нём было в Главе 3).

3L. Otten; французский врач, бактериолог.

4Georges Girard, 1888–1985; французский врач, бактериолог. С 1922 по 1940 годы директор Института бактериологии Мадагаскара (ныне – Institut Pasteur de Madagascar). С 1941 года – начальник противочумной службы в Институте Пастера.

5Jean Robic, 1893–1968; французский военный врач.

61898–1986; советский (белорусский) военный врач, лауреат Сталинской премии

3 степени (1943, 1948).

303

ского НИИ эпидемиологии и гигиены1 на его основе была получена наиболее иммуногенная линия EV НИИЭГ, которая до сих пор используется для создания вакцин. Несомненным достоинством вакцин на основе штаммов EV76 и EV НИИЭГ является возможность формирования иммунитета уже на седьмой день после вакцинации, который сохраняется до года. Однако, как мы помним, при некоторых заболеваниях, в частности гемохроматозе, применение такой вакцины может привести к смертельному исходу.

Незадолго до этого, в 1934 году, в стенах Ставропольского противочумного института Магдалина Петровна Покровская разработала вакцину на основе собственного аттенуированного штамма АМП (от «авирулентный мутант пестис»), полученного ещё в 1929 году путём воздействия бактериофагом на культуру чумного микроба. В отличие от штаммов Tjiwidej и EV76 она получила свой штамм целенаправленно. Дело в том, что колонии чумного микроба на чашках Петри (чаще говорят просто: чашках) могут быть в двух формах: S-форме (т. е. гладкие, от анг. smooth – «гладкий») и R- форме (т. е. шероховатые, от англ. rough – «шероховатый»), где первая авирулентная, а вторая вирулентная (причины этого явления неизвестны). И поскольку авирулентные S-формы чумного микроба, как правило, нестойкие, Магдалина Петровна поставила своей задачей получить именно эту форму 2 . Многократно воздействуя бактериофагом на агаровую культуру (т. е. растущую на агаре – плотной питательной среде), она обнаружила появление на культуре кожистых плотных колоний, пропитанных вязким веществом. При пересеве эти колонии росли гладкими и прозрачными, как «капли росы». Это была первая стойкая S-форма чумного микроба3. Будучи уверенной в успехе, не дожидаясь проверки вакцины на приматах, Магдалина Петровна (с коллегами) ввела себе внутривенно по 500 млн микробных клеток (имеются сведения, что во время эксперимента она болела гриппом). Эксперимент прошёл

1В настоящее время 48 Центральный НИИ Министерства обороны Российской Федерации.

2Штаммы Tjiwidej и EV76 относятся к R-форме, а их авирулентность обусловлена

потерей части генов.

3 Покровская М. П. Авирулентный мутант B. pestis (культура АМП). Вестник микро-

биологии, эпидемиологии и паразитологии. 1934; 13(1):3–17.

304

успешно, а её вакцина спасла много жизней во время ликвидации эпидемии чумы в Монголии (1936–1938).

В 1937 году, изучая влияние бактериофагов на R- и S-формы чумного микроба, Евгения Ильинична Коробкóва 1 получила 2 штамм 46-S и вакцину на его основе (буква S в названии указывает на то, что штамм относится к S-форме)3. Полученный через два года Николаем Николаевичем Жуковым-Верéжниковым4 (с коллегами) штамм5, находился в S-форме (ЖВ-S), но был нестабилен и часто

1 1893–1970; советский (российский) врач, бактериолог, лауреат государственной премии СССР (1952). Автор работ по чуме, холере и псевдотуберкулёзу. Благодаря ней в медицинскую практику внедрена противотуберкулёзная вакцина БЦЖ (сокр. от бацилла Кальме та – Гере на). Разработала и внедрила накожный метод вакцин-

ции против чумы.

2 Коробкова Е. И. Действие бактериофага на R- и S-варианты чумы и появление авиру-

лентных мутантов. Вестник микробиологии, эпидемиологии и паразитологии. 1934;

XVI(1–2):3–16.

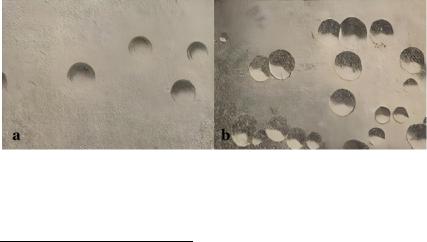

3Вот как она сама описывает его получение: «одна капля суточной бульонной культуры штамма № 117 была растёрта шпателем по поверхности агара; после этого была внесена одна капля слабого фага [то есть разведённого фага, для получения которого необходимо «петлёй коснуться перламутрового налёта лизированных [фагом] колоний и перенести его в 10–15 см2 бульона»]. Через 48 часов на фоне стерильной зоны появились редко расположенные, блестящие, прозрачные, мелкие колонии, которые при исследовании под микроскопом оказались очень светлыми с гладкой выпуклой поверхностью и ровными краями» (Рис. 26.5-а). «Ещё через 48 часов колонии эти несколько разрослись, но среди здоровых, не тронутых лизисом колоний, начали встречаться очень бледные, плоские тусклые колонии, почти тающие на глазах. Высевы этих гладких колоний на бульон и агар оставались стерильными, но бульону и агару тем самым сообщались лизогенные свойства: на этих средах не вырастал ни один штамм чумы». «В такой бульон мы засеяли одну петлю трёхсуточной агаровой культуры штамма № 46. Через 24 часа после содержания его при 30°С бульон равномерно замутился. Пересев из него на чашку с агаром обнаружил через 24 часа чистую культуру мелких, прозрачных, светлых колоний с ровными краями и гладкой выпуклой поверхностью» (Рис. 26.5-b). «Среди этих колоний не было заметно ни деформированных, ни бледных тающих колоний. Внезапно появившиеся, банальные, гладкие колонии морфологически были так мало сходны с чумой, что я вначале затруднилась связать эти колонии со штаммом чумы № 46, который растёт очень характерно… Дальнейшее исследование подтвердило чумную природу этого варианта».

41908–1981; советский (российский) врач, бактериолог. Академик Академии медицинских наук СССР (1948). Лауреат Сталинской премии 2 степени (1950). Заслуженный деятель науки РСФСР. Директор Института экспериментальной биологии (1948–1950). Главный судебно-медицинский эксперт на Хабаровском процессе (1949).

5Имеются сведения, что штамм мог относиться к псевдотуберкулёзному микро-

бу.

305

реверсировал (т. е. возвращался) в R-форму (ЖВ-R). Со временем иммуногенность штамма стала падать, и поскольку он имел склонность к диссоциации (существованию в двух формах), от вакцины на его основе отказались.

Живые вакцины в виде жидкого препарата хранятся всего пару месяцев, поэтому важно сохранять исходные штаммы, чтобы изготавливать из них вакцины в случае необходимости. Несмотря на успех вакцин Магдалины Петровны Покровской и Евгении Ильиничны Коробковой, иммуногенность их штаммов оказалась ниже, чем штаммов R-форм, а со временем она и вовсе могла теряться. Кроме того, вакцины на их основе обладают выраженной реактогенностью, которая проявляется развитием общих (головная боль, слабость, повышение температуры) и местных (отёчность, регионарные лимфадениты) реакций в течение первых суток. На их фоне штаммы EV76 и EV НИИЭГ выигрывали, поскольку более стабильны. Они уже не могут восстановить свою вирулентность (при потере части хромосомы реверсия просто невозможна), а последний до сих пор используется в качестве производственной культуры для получения живой вакцины 1 , многолетняя практика применения которой наглядно показала её иммунологическую эффективность2.

Рис. 26.5. Культуры, полученные Евгенией Ильиничной Коробковой:

а– колонии S-формы штамма Y. pestis 117; b – колонии S-формы штамма

Y.pestis 46 (по Коробкова Е. И., 1934)

1Система методов контроля активности и безвредности была разработана советским (российским) врачом Тамарой Ивановной Ани симовой (1929–2022).

2Наравне с этим в Индонезии используют живую вакцину на основе аттенуированного штамма Харбин.

306

Причём после разработки Михаилом Михайловичем Файбичем (с коллегами) метода сублимационного высушивания в стабилизирующей среде срок хранения препарата увеличился до 3 лет!

Вместе с тем избирательная вирулентность, реактогенность, ограниченность применения для лиц с некоторыми наследственными заболеваниями, необходимость ежегодной ревакцинации (но невозможность осуществляния ревакцинации до истечения года с дня предыдущей), а также возможность потери иммуногенности и почти полное отсутствие защиты при аэрозольном заражении привели к поиску новых методов для создания вакцин. И самым простым примером здесь служат живые рекомбинантные вакцины, полученные на основе генетически модифицированных штаммов. В этой технологии существует два подхода: направленная мутация гена с целью утраты вирулентности и введение в геном генов авирулентности. Примером первого подхода 1 может служить YopHмутантный штамм Y. pestis СО2, который не синтезирует YopH (т. е. не способен подавлять дейтвие иммунной системы), второго 2 – штамм Y. pestis χ10030(pCD1Ap), который синтезирует 6-ацильный ЛПС при 37°С (т. е. не способен уклоняться от иммунной системы). Вакцины на основе обоих штаммов обеспечивают невосприимчивость мышей к бубонной и первичной лёгочной формам чумы.

Похожим образом создаются рекомбинантные векторные вакци-

ны, когда в аттенуированную бактерию (например, Salmonella typhimuruim) встраивают нужный ген чумного микроба, синтезирующий иммуногенный фактор, например, капульный антиген или LcrV. Примером 3 служит поливалентная вакцина на основе штамма Salmonella typhimuruim χ12094, который несёт гены, синтезирующие LcrV, пестицин и капсульный антиген. В качестве носи-

1Bubeck S. S., Dube P. H. Yersinia pestis CO92 delta yopH is a potent live, attenuated plague vaccine. Clin Vaccine Immunol. 2007; 14(9):1235–1238; DOI: 10.1128/CVI.00137-07.

2Sun W., Roland K. L., et al. Developing live vaccines against Yersinia pestis. J Infect Dev Ctries. 2011; 5(9):614-627; DOI: 10.3855/jidc.2030.

3Sanapala S., Rahav H., et al. Multiple antigens of Yersinia pestis delivered by live recombinant attenuated Salmonella vaccine strains elicit protective immunity against plague. Vaccine. 2016;

34(21):2410–2416; DOI: 10.1016/j.vaccine.2016.03.094.

307

теля может выступать и ближайший родственник чумного микро-

ба – Yersinia pseudotuberculosis1.

Другим видом вакцин являются пептидные, в которых используются не целые бактерии, а нуклеиновые кислоты или полипептидные последовательности. Такие вакцины перспективны для лиц с нарушениями иммунного статуса. Примером может служить вакцина2, содержащая капсульный антиген и LcrV, а также протективный антиген (PA) Bacillus anthracis, обеспечивая иммунитет от чумы и сибирской язвы.

Химические вакцины похожи на пептидные, только антигенные детерминанты (химичсекие комплексы) для них получают путём специальной обработки клеточной культуры. Первым идею о возможности применения ограниченного числа антигенов для индуцирования формирования иммунитета выдвинул Николай Фёдорович Гамалея, однако только в начале нынешнего столетия в стенах противочумного иснтитута «Микроб» Сарки сом Мкртычевичем Дальвадя нцем3 (с коллегами) была создана4 первая чумная химическая вакцина, в которой в качестве химических комплексов используются капсульный антиген и основной соматический антиген (т. е. энтеробактериальный общий антиген; подробнее см. Гла-

ву 6).

Перспективным направлением исследований являются ДНКвакцины, которые конструируются из плазмидных ДНК, кодирующих протективные (т. е. вызывающие иммунный ответ) антигены возбудителя. Будучи введённой в организм человека, с помощью специальных носителей ДНК проникает в клетку человека и пре-

1 Derbicse A., Cerdà A., et al. An encapsulated Yersinia pseudotuberculosis is a highly efficient vaccine against pneumonic plague. PLoS Negl Trop Dis. 2012; 6(2):e1528; DOI: 10.1371/journal.pntd.0001528.

2 Tao P., Mahalingam M., et al. A bivalent Anthrax-Plague vaccine that can protect against two Tier-1 bioterror pathogens, Bacillus anthracis and Yersinia pestis. Front Immunol. 2017; 8:687; DOI: 10.3389/fimmu.2017.00687.

3 1935–2008; советский (российский) врач, бактериолог, выделил «основной» соматический антиген возбудителя псевдотуберкулёза (Yersinia pseudotuberculosis). Доказал (совместно с Игорем Валериановичем Домарадским) возможность примене-

ния чумной живой вакцины для иммунопрофилактики псевдотуберкулёза.

4 Дальвадянц С. М., Дятлов И. В., и др. Исследования по иммунизации против чумы. Сообщение 4. Опыт ревакцинации волонтёров «химической» и живой чумной вакцинами. Пробле-

мы особо опасных инфекций. 2006; 1(91):57–61.

308

вращает её в своеобразный завод по производству протективного антигена, в качестве которого у Y. pestis выступают капсульный антиген или LcrV1. Для усиления протективности в плазмиду могут добавить участки, кодирующие иные белки. Так, например, созданная2 ДНК-вакцина, несущая модифицированный ген lcrV и сигнальную последовательность человеческого тканевого активатора плазминогена (tPA), обеспечивала защиту мышей от интераназального заражения летальными дозами чумного микроба.

Развитие генной инженерии позволило создать растительные вакцины на основе трансгенных растений, в которых трансформированы (т. е. встроены) гены, кодирующие синтез протективных антигенов. Так, гены, кодирующие синтез капсульного антигена и LcrV (в виде слитого белка F1-V), были трансформированы3 в листья салата! Вместе с тем хотя синтезируемый салатом антиген и обладает значительной иммуногенностью, его количество невелико (менее 1% от общего белка, содержащегося в листьях)4.

Существуют и другие виды вакцин, такие как конъюгированные, которые обеспечивают связывание слабоиммуногенного антигена с высокоиммуногенным, что способствует усилению иммунного ответа на первый, и микроинкапсулированные, представляющие собой биодеградируемые микросферы (как правило, липофильные), содержащие антигены. Примером последних является вакцина чумная молекулярная микроинкапсулированная, созданная 5 в 2018 году в стенах Государственного научного центра прикладной

1 Следует отметить, что поиск протективных антигенов бактерий и вирусов является важной проблемой в создании вакцин на современном этапе, поскольку из множества структур (антигенов) бактерии или вируса только сравнительно немногие

«выступят» в роли протективных.

2 Wang S., Helman D., et al. A DNA vaccine producing LcrV antigen in oligomers is effective in protecting mice from lethal mucosal challenge of plague. Vaccine. 2004; 22(25-26):3348–57; DOI: 10.1016/j.vaccine.2004.02.036.

3 Rosales-Mendoza S., Soria-Guerra R.E., et al. Expression of an immunogenic F1-V fusion protein in lettuce as a plant-based vaccine against plague. Planta. 2010; 232(2):409–16; DOI: 10.1007/s00425-010-1176-z.

4 В настоящее время такие растения используют для синтеза антигенов с последующим их концентрированием, хотя идея выращивать салат, употребление в пищу

которого будет иммунизировать население, весьма перспективна.

5 Дятлов И. А., Анисимов А. П., и др. Вакцина чумная молекулярная микроинкапсулиро-

ванная (ВЧММ). Бактериология. 2018; 3(1):74–75.

309