Опера о чуме (учебник)

меренном а рогенном заражении или при разделке тушки убитого носителя, бактерия, как и в случае первичной септической формы, будет иметь 6-ацильный ЛП (который связывается с рецепторным комплексом TLR4/MD2 и не кранированные активатор плазминогена{pPla} и Ail{хромосома} (в отсутствие капсулы , что приведёт к сильному иммунному ответу на провоспалительной фазе, поскольку, как было сказано ранее, на предвоспалительной фазе активатор плазминогена{pPla} обеспечивает подавление притока нейтрофилов и избегание фагоцитоза ими. К сожалению, точные данные о механизме протекания инфекционного процесса при таком сценарии отсутствуют, однако, по оценкам1, 50 кг бактериальной культуры, выпущенной в виде а розоля в 5-миллионном городе, могут привести к инфицированию 50 тысяч человек, из которых 80–100 тысяч человек будут госпитализированы, а 6 тысяч погибнут.

Крайне редко возможно развитие так называемого пульмонарного типа первичной лёгочной формы, характеризующегося внезапной гиперемией и отёком лёгких, при отсутствии в последних очагов уплотнения.

Развитием первичной лёгочной формы является дальнейшее проникновение возбудителя в кровь (вторичная септическая форма, о которой говорилось ранее и диссеминация в органы с развитием полиорганной недостаточности. нтересно, что тот процесс зависит от заражающей дозы. Так, при попадании малого объёма возбудителя поражаются в основном верхние дыхательные пути, после чего развивается вторичная септическая форма с множественными очагами воспаления в различных органах (в селезёнке возбудитель обнаруживается уже через 24 часа , от которой и наступает смерть. Предположительно, проникновение в кровь осуществляется через сосуды носовых пазух (фарингеальная форма2) и меньше через трахеобронхиальные лимфатические узлы. Напротив, при попадании большого объёма возбудителя поражаются в основном нижние дыхательные пути, развивается сильная пневмония, которая редко

1World Health Organization; Geneva, Switzerland: 1970. Health aspects of chemical and biological weapons.

2Крайне редкая форма, которая возникает в результате проглатывания или вдыхания чумных бактерий. Обычно поражаются миндалины и шейные лимфатические узлы. Возможен отёк околоушной области. Возбудитель выделяется, как правило, из носовых пазух и горла.

180

переходит во вторичную септическую форму (имеется незначительное количество очагов воспаления .

* * *

На патологоанатомическом вскрытии в лёгких обнаруживаются единичные или множественные очаги поражения различных размеров, локализующиеся в разных долях, но чаще в прикорневых

отделах. Георгий |

тепанович Кулéша1 так описывает увиденные у |

трупов во время |

пидемии чумы в Маньчжурии ( 0–1911) изме- |

нения: « наружи поражённые доли во всех случаях были более или менее кровоподтёчны и покрыты нежным фибринозным налётом… Разрез через гепатизированную2 часть представлялся всегда однородным, то тёмнокрасным, серовато-красным или розовато-серым и, наконец, желтовато-серым. Часто одни доли находились в состоянии серой гепатизации, другие – красной или центр гепатизации представлялся более серым, розоватоили желтовато-серым, периферия же была темнокрасная и отёчная, что говорило за ксцентрическое разрастание воспаления. Поверхность разреза через поражённую долю никогда не обладала той зернистостью, которая свойственна крупозной пневмонии, а была более или менее гладкой или шагревидной с поверхности разреза стекала часто в обильном количестве мутная, кровянистая или гноевидная, несколько слизистая жидкость».

меющиеся участки некрозов чаще микроскопические, поскольку смерть наступает до того, как очаги распада достигнут значительных размеров. При сдавлении на поверхности разреза образуется кровянистая пенистая жидкость. В плевральной полости бывает небольшое скопление серозной или серозногеморрагической жидкости, а также фибринозные отложения (после антибиотикотерапии , а под плеврой обнаруживаются множественные кровоизлияния. В лимфатических узлах корней лёгких и средостения можно видеть признаки воспаления.

Глоточные миндалины, как правило, значительно увеличены,

1 1866– 0 российский врач, патологоанатом, микробиолог. Участник ликвидации пидемии чумы в Маньчжурии ( 0– и вспышек в Прикаспии ( –1912).

2 Т. е. уплотнённую, по консистенции напоминающую печень.

181

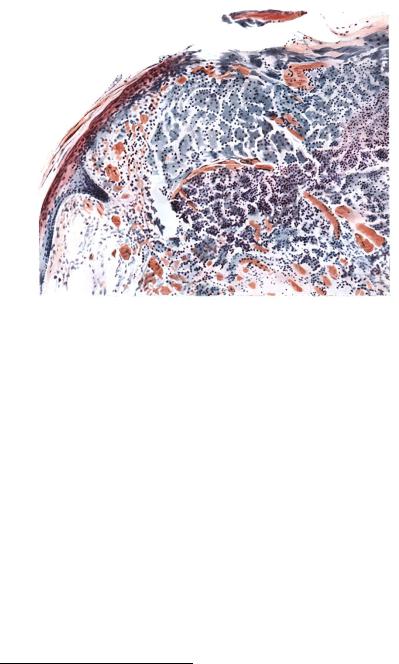

Рис. 15.3. Ткань глоточной миндалины (ув. 12х), окраска эозином – метиленовым синим. Наблюдаются в одном месте некроз и отслоение многослойного плоского эпителия крипты. Оторвавшийся фрагмент и неповреждённые участки многослойного плоского эпителия обильно пропитаны бактериями (синие массы). Расположенная ниже лимфоидная ткань почти полностью вытеснена или заполнена

бактериями, образующими в ней однородный слой (светло-голубой цвет). При этом в соседних тканях острой реакции не наблюдается. Сосуды, богатые кровью, пролегающие в местах скопления бактерий, окружены их плотными скоплениями (по Kulescha S. G., 1925; публикуется по лицензии The Springer Nature)

ткань на разрезе сочная, полнокровная, редко с очагами кровоизлияния. Покровный пителий (или, правильнее, многослойный плоский пителий крипты1 может быть расслоен и иногда некротизирован (Рис. 5. . В нём могут располагаться полости, содержащие гной и бактериальные массы (Рис. 5.4 , а под ним обнаруживаются скопления лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов. В трахее (Рис. 5.5 и бронхах обычно не обнаруживается значительных патологий. На поверхности слизистой оболочки отмечается се-

1 Криптой называют полость, образованную складками многослойного плоского пителия миндалины.

182

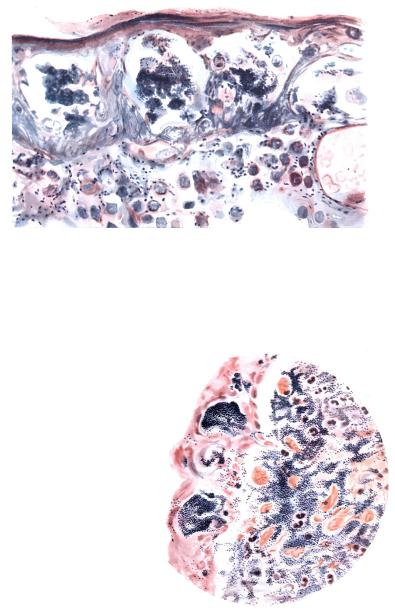

Рис. 15.4. Ткань глоточной миндалины (ув. 16х), окраска эозином – метиленовым синим. Наблюдаются три полости, содержащие гной и бактериальные массы, в эпителиальном слое крипты. В подэпителиальном слое и вокруг кровеносного сосуда обнаруживаются многочисленные бактериальные скопления, ввиду чего бактерии через стенки кровеносного сосуда попадают в кровь

(по Kulescha S. G., 1925; публикуется по лицензии The Springer Nature)

Рис. 15.5. Ткань трахеи (ув. 12х), окраска эозином – метиленовым синим. Наблюдаются частичный некроз клеток цилиндрического эпителия (клетки плохо окрашиваются, спались и сморщены; также плохо окрашиваются ядра клеток базального слоя). Внутри отдельных бокаловидных клеток цилиндрического эпителия обнаруживаются бактерии овальной и неправильной форм (синего цвета).

Массивные отложения бактерий почти полностью вытеснили подслизистую

основу и зарастают кровеносные сосуды. В бактериальных массах количество полиморфоядерных лейкоцитов незначительно

(по Kulescha S. G., 1925; публикуется по лицензии The Springer Nature)

183

розно-кровянистая пенистая жидкость, а непосредственно в слизистой оболочке иногда обнаруживаются кровоизлияния. В пителиальном слое трахеи и крупных бронхиальных ветвях обнаруживаются значительные скопления бактерий в виде яйцевидных тел в бокаловидных клетках, которые и являются входными воротами. Возможны разрастания бактерий между клетками пителия по направлению к подслизистой оболочке. В мелких сосудах стенки наполнены, а кровь смешана с бактериями. Причём бактерии обнаруживаются только в тех сосудах, которые проходят через очаги воспаления, то есть бактерии попадают в сосуды из поражённых тканей (Рис. 15.3–Рис. 5.5 . Описанная патоморфологическая картина 1 , названная Георгием тепановичем Кулешей «pestangina», является, по его мнению, фактическим доказательством возможности гематогенного происхождении чумной пневмонии, когда лёгочная форма чумы развивается при попадании чумного а розоля на слизистую рта и гортани (тонзиллярная, глоточная и миндальная формы2 . Кроме того, им выдвинуто предположение, что именно таким образом заразился Абрам Львович ерлин, а также заражаются некоторые животные (например, верблюды .

Патологические изменения остальных органов схожи с таковыми при вторично-септической форме.

Образец ткани лёгкого от пациента, умершего во время эпидемии чумы в городах Кобе и Осака в 1899 году; окраска гематоксилином:

А – ткань лёгкого; В – скопления бактерий; С – клетки крови. Изображение из

(«Отчёт о расследовании чумы в городах Кобе и Осака»)

1 Kulescha S.G. Beitrag zur pathologischen Anatomie der Lungenpest. Virchows Archiv Für Pathologische Anatomie Und Physiologie Und Für Klinische Medizin. 1925; 254(1):174– 183; DOI: 10.1007/bf02112658.

2 Крайне редко реализация той формы возможна через контакт слизистой рта с инфицированными руками.

184

16 |

МЕХАНИЗМЫ И ПУТИ |

|

|

В Главе 6 мы рассматривали механизмы распространения инфекции, выделив трансмиссивный, контактный, а рогенный и фе- кально-оральный. з предыдущих глав очевидно, что трансмиссивный механизм приводит к бубонной и первичной септической формам чумы, тогда как контактный и а рогенный (воздушнокапельный путь – к первичной лёгочной форме.

Фекально-оральный механизм передачи инфекции является, пожалуй, самым редким, поскольку его реализация возможна при работе с фекалиями инфицированных животных. Ранее мы говорили, что при употреблении заражённой пищи у животного развивается генерализованная инфекция, обнаруживая характерные для вторичной септической формы поражения селезёнки и печени, а также незначительные поражения лимфоидных структур тонкого кишечника (как правило, его нижнего отдела . При том с фекалиями возбудитель выделяется крайне редко (у домашних животных (собак и кошек , попавший в пищеварительный тракт возбудитель выделяется несколько чаще . Тогда, убирая за своим домашним любимцем и не соблюдая лементарные правила гигиены (мытьё рук человек, может занести инфекцию на слизистые глаз или рта. другой стороны, монгольский сурок, перед тем как отправиться в спячку, устраивает так называемые зимовочные пробки, которыми изнутри запирает норку. Эти пробки он формирует из камней, обвалянных в каловых массах, что скапливаются в специальных уборных (отнорках . поскольку в норах часто обитают инфицированные блохи, возбудитель может присутствовать в фекалиях, из которых попадать в пасть сурка, поскольку последний доставляет «строительный материал» к выходу из норы в зубах (вспомним кологическую гипотезу происхождения чумного микроба . Выкапываемые человеком во время зимней спячки сурки, как правило, испачканы фекалиями, что позволяет возбудителю воз- душно-пылевым (через дыхание или контактным (через руки путём инфицировать человека.

Воздушно-пылевой путь передачи инфекции чаще всего реализуется через разделку туши инфицированного животного и может

185

приводить к различным формам заболевания. Важно понимать, что поскольку заражающим объектом чаще всего является инфицированный носитель, то бактерия попадает в человека уже «прогретой». Рассмотрим конкретные случаи.

11 июля 2014 года1 на севере центральной части Китая в провинции Ганьсу 38-летний пастух во время выпаса овец отобрал у своей собаки гималайского сурка (Marmota himalayana), которого расчленил и скормил пяти собакам (включая нашедшую) его старший брат. Через два дня у мужчины поднялась температура, а 15 июня, когда состояние резко ухудшилось, он обратился в сельскую поликлинику (14 июня он был в городе Юймэнь у золовки (т. е. жены брата), где также говорил с соседями). Из поликлиники его перевели в местную больницу, где предварительно диагностировали инфекцию верхних дыхательных путей. Несмотря на лечение (жаропонижающее, противовоспалительные средства и клиндамицин) состояние ухудшилось, поэтому его перевели в Народную больницу Юймэня (Yumen People's Hospital). Обследование показало патологию обоих лёгких, а также частично расширенный кишечник, плевральный выпот левого лёгкого и перикардиальный выпот (т. е. скопление жидкости в полости перикарда), диагностирована тяжёлая пневмония. В 23:30 в образцах крови и мокроты были обнаружены грамотрицательные палочки с закруглёнными тёмными концами, диагностировано подозрение на чуму. 16 июня в 00:10 у пациента снизилось артериальное давление, появилась одышка и начала выделяться красная пенистая мокрота. В 5 утра, на фоне антибиотикотерапии (стрептомицин внутримышечно и гентамицин внутривенно), произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, смерть наступила в 5:57. Посмертный диагноз: первичная лёгочная чума. Культура была идентифицирована спустя два дня, антитела к капсульному антигену обнаружены прижизненно (также обнаружены у золовки и двух пациентов, которым переливали кровь в той же палате, – все без клинических проявлений). У пациента был 151 контакт, включая 63 близких. Все они получили профи-

1 Ge P., Xi J., et al. Primary case of human pneumonic plague occurring in a Himalayan marmot natural focus area Gansu Province, China. Int J Infect Dis. 2015; 33:67–70; DOI: 10.1016/j.ijid.2014.12.044.

186

лактическую антибиотикотерапию, смертельных исходов не было. У 5 собак также были обнаружены антитела к FI (капсульному антигену) без клинических проявлений, все они подвергнуты эвтаназии.

Другой случай произошёл также в Китае, на территории Цин- хай-Тибетского очага чумы.

10 декабря 2017 года1 у 45-летнего пастуха разболелось плечо, поэтому он принял обезболивающее. На следующий день боль стала настолько невыносимой, что пастух обратился в больницу (на дорогу ушло около 7 часов), где во время обследования были установлены высокая температура (39,5°С), лёгкий цианоз (т. е. синюшность кожного покрова), опухоль подмышечных лимфатических узлов и более 5 ран длиной 2–8 мм на правой руке. Респираторные симптомы отсутствовали. У него заподозрили чуму (подтверждена лабораторно 12 декабря). Начата антибиотикотерапия (левофлоксацин). 12 декабря в 07:20 у больного появились симптомы септического шока, такие как спутанность сознания и усиление пурпуры (т. е. мелкопятнистых высыпаний пурпурного цвета на коже и слизистых оболочках, обусловленные капиллярными кровоизлияниями), которые прогрессировали до вторичной септической формы чумы. В 11:00 случился шок, а в 14:48 наступила смерть. Данные эпидемиологического расследования установили, что пациент снимал шкуру и употреблял в пищу гималайского сурка, находящегося в зимней спячке. Скорее всего, заражение произошло через контакт ран с заражёнными жидкостью и тканями сурка, поскольку мясо тщательно приготавливалось. Этот случай стал первым для Китая, когда человек заразился от сурка, находящегося в зимней спячке. Напомним, что во время зимней спячки тело носителя охлаждается, и хотя в этом случае бактерия не «прогрета», она, как мы помним, имеет 4-ацильный ЛПС (как и в теле живого носителя), что помогает ей избегать иммунитет организма человека.

1 Xi J., Duan R., et al. First Case Report of Human Plague Caused by Excavation, Skinning, and Eating of a Hibernating Marmot (Marmota himalayana). Front Public Health. 2022; 10:910872; DOI: 10.3389/fpubh.2022.910872.

187

Примечательно, что из 10 близких контактных лиц у одного (тоже пастуха) были обнаружены антитела к капсульному антигену, и поскольку клинические проявления отсутствовали, ему поставили диагноз «бессимптомная форма чумы». Этот пастух долго отрицал факт употребления в пищу сурка, но когда антитела были обнаружены у его собак (которым скармливались внутренности), он признался, боясь судебного преследования.

Ещё один случай произошёл в городе Альбукéрке (штат НьюМексико, ША .

В понедельник, 11 ноября 1974 года1 62-летняя женщина проснулась от сильной головной боли, к которой в скором времени присоединились озноб, лихорадка и тошнота. На следующий день появились боль в плече и, некоторое время спустя, спине. Обследование в больнице установило высокую температуру (38,5°С), увеличение (3 х 3 см) и болезненность эпитрохлеарного (т. е. локтевого) лимфатического узла на правой руке, при этом чистые лёгкие и отсутствие болезненности рёберно-позвоночного угла. Укусов насекомых, порезов и ссадин на руках не обнаружено. Поскольку в анамнезе пациентки имелся рецидивирующий пиелонефрит (т. е. воспалительное заболевание почек инфекционного происхождения), осложнённый септицемией, в качестве предварительного диагноза поставлен грамотрицательный сепсис. Были взяты образцы крови, и начата антибиотикотерапия (ампициллин внутривенно). К 14 ноября лихорадка спала, но сохранялись головная боль, недомогание и болезненность в лимфатическом узле. 15 ноября из образца крови была выделена грамотрицательная палочка, которая 17 ноября была идентифицирована как Y. pestis. После изменения траектории лечения (стрептомицин внутримышечно и тетрациклин перорально), пациентка пошла на поправку и выздоровела без осложнений.

Незадолго до заболевания, с 8 по 10 ноября, пациентка (и ещё 6 человек) проживали в кемпинговом лагере на территории Национального леса Карсон (Carson National Forest), округ Рио-Арриба

1 Von Reyn C. F., Barnes A. M., et al. Bubonic plague from exposure to a rabbit: a documented case, and a review of rabbit-associated plague cases in the United States. Am J Epidemiol. 1976; 104(1):81–87; DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a112276.

188

(штат Нью-Мексико, США). Её спутники охотились на оленей и кроликов, поэтому 9 и 10 ноября она освежевала двух пойманных кроликов Нутталла1 (Sylvilagus nuttallii) без перчаток кухонным ножом, сохранив мясо в морозильной камере (кролики были покрыты блохами, однако укусов людей не было). Анализ костного мозга из нижних конечностей кроликов, извлечённых из морозильной камеры 18 ноября (после выздоровления пациентки), был положительным на Y. pestis. Примечательно, что участники охоты, которые непосредственно ловили кроликов, но не разделывали тушки, инфицированы не были.

Приведённый случай не является единственным, но он (и подобные ему Табл. 6. , Рис. 6. значительно отличается от приводимых ранее. Во-первых, источником заражения стало животное, являющееся второстепенным носителем (по классификации ориса Константиновича Фенюка . При том собственные блохи оказались также инфицированными. Во-вторых, инфекционный процесс затрагивает исключительно лимфатические узлы, дренирующие верхние конечности, протекая без поражения лёгких. Наконец, в- третьих, все известные случаи произошли в холодное время года (преимущественно, зимой , то есть в меж пизоотический период, когда основные носители находятся в зимней спячке2. Всё то указывает на пидемиологическую значимость представителей семейства зайцевые (Leporidae spp. в качестве «внеочаговых» носителей чумы.

Алиментарный путь передачи инфекции реализуется при употреблении в пищу термически не обработанного инфицированного мяса, хотя имеются сообщения о заражении при употреблении в пищу и приготовленного мяса. Как и в случае реализации контактного механизма, важно понимать, что поскольку заражающим объектом чаще всего является инфицированный носитель, то бактерия попадает в человека уже «прогретой». Вместе с тем, как мы помним, чумной микроб утратил способность к синтезу адгезина YadA, который обеспечивает прикрепление бактерий к нтероцитам и их

1 Вид назван в честь английского ботаника и зоолога Томаса Наттолла (1786– 1859); лат. название «nuttallii» образовано от англ. фамилии учёного Nuttall.

2 з того также следует, что во время пизоотий данное животное не вовлечено в пизоотический процесс.

189