Опера о чуме (учебник)

от второго – Ybt{хромосома}1. Отличительной особенностью фаголизосомы является кислотность среды (т. е. значение рН < 6 , при которой бактерия начинает синтез рН6-антигена{хромосома}, то есть фимбрий, необходимых для прикрепления к стенке фаголизосомы. Другой особенностью фаголизосом является низкое содержание ионов кальция, при котором бактерия начинает синтез LcrV{pCad}, стимулирующего секрецию Yop-белков{pCad}, то есть активацию сис-

темы секреции III типа (T3SS; Type III secretion system). LcrV{pCad}

организует и нацеливает молекулярную иглу (YopB{pCad} и YopD{pCad} , обеспечивая проникновение Yop-белков{pCad} в цитоплазму, где они нарушают действие сигнальных систем (YopE, YopH, YopJ, YopM, YopT, YpkA , разрушают цитоскелет (YopE, YopH, YopT, YpkA и цитокин-индуцирующую активность (YM, YopJ макрофага. елок YopH{pCad} обеспечивает митофагию, то есть повреждает митохондрии, не давая им секретировать митохондриальные активные формы кислорода (mROS, от англ. mitochondrial reactive oxygen species . елок YopJ{pCad} индуцирует апоптоз. ледует отметить, что при длительном синтезе (более 6 часов внутри макрофага капсульный антиген{pFra} также способен оказывать цитопатическое действие путём образования пор в их наружной мембране.

В тот момент бактерии переходят от внутриклеточной фазы к

внеклеточной фазе инфекционного процесса. Размножившиеся в мак-

рофагах, они хорошо подготовлены для противостояния действию иммунитета. овместно с апо-В-липопротеином, которым рН6антиген{хромосома} покрывает поверхность бактерии, капсульный антиген{pFra} (напомним: его синтез начинается ещё в макрофаге кранирует действие активатора плазминогена{pPla} и Ail{хромосома} (напомним: которые ранее участвовали в прикреплении к макрофагам . Конечно, как мы говорили ранее, капсульный антиген{pFra} может не синтезироваться, что повлияет только на скорость инфекционного процесса (замедлит его . Также рН6-антиген{хромосома} препятствует новому поглощению бактерии макрофагом (см. Глава 6, Рис. 6.1).

1 Кроме того йерсиниабактин обеспечивает связывание ионов меди, проявляя активность супероксиддисмутазы, трансформирующей реактивные соединения кислорода в менее токсичные.

150

Присутствие бактерий в лимфатических узлах (Рис. .6 стимулирует синтез провоспалительных цитокинов (часть бактерий, как мы уже говорили, фагоцитируется антигенпредставляющими клетками1 и фибрина. Ведущая роль в том принадлежит всё ещё присутствующему 6-ацильному ЛП . Дело в том, что 6-ацильный ЛП распознаётся рецептором TLR-4, активация которого индуцирует синтез провоспалительных цитокинов TNFα, IL-1, IL-6 и IL-8. Как следствие, развивается острая воспалительная реакция, которая сопровождается лимфоденитом, характеризующимся тромбозом сосудов и некротическими изменениями тканей узла с вовлечением подкожной клетчатки, что приводит к их слиянию в единый конгломерат, то есть образованию бубона (бубонная форма . В большинстве случаев появление бубона совпадает с повышением температуры.

Несмотря на воспалительный процесс, в образовавшихся бубонах присутствует мало нейтрофилов, миграцию которых тормозят белок YopJ{pCad}, подавляющий синтез IL-8 (который в свою очередь и способствует привлечению и активации нейтрофилов , а также

LcrV{pCad} и Ail{хромосома}

(механизмы не изучены . NK-клетки, которых немного содержится в лимфатических узлах, способны уничтожать бактерии (при том им не нужны антигенные детерминанты , однако они гибнут под действием белка YopM{pCad}, что приводит к снижению продукции INFγ (который активирует макрофаги .

1 Так называют клетки, презентирующие антиген Т-хелперу (в данном случае – дендритные клетки и макрофаги .

151

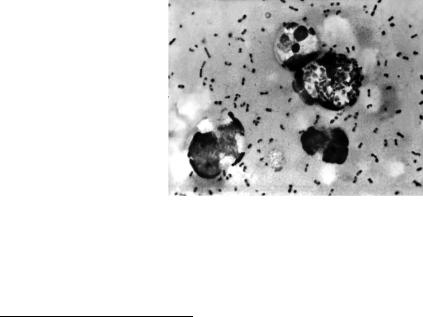

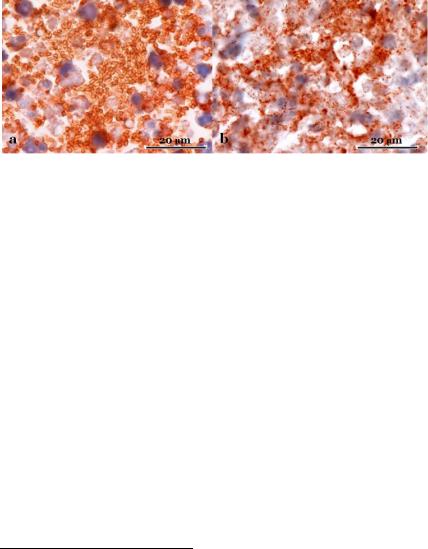

Рис. 13.7. Ткань лимфатического узла через 48 часов (мышиная модель) после внутрикожного введения штаммов Y. pestis strain 6/9, bv. orientalis:

Pla+ (а) и Pla- (b), иммуногистохимическое окрашивание. По оранжевокоричневому цвету окрашивания можно видеть неповреждённые клетки штамма дикого типа против точечного окрашивания погибших клеток (вероятно, фрагментов клеток) Pla--штамма (по Guinet F., 2015).

Не менее важную роль играет активатор плазминогена{pPla}, который, проявляя протеолитическую активность, обеспечивает бактерию питанием (создаёт оптимальную для роста среду , либо защищает бактерии от бактерицидного действия иммунной системы. Так или иначе, опытным путём (с участием Pla-негативных штаммов было показано1, что активатор плазминогена{pPla} обеспечивает хорошую выживаемость бактерий в лимфатическом узле и, следовательно, его высокую бактериальную нагрузку (Рис. 13.7).

Прорыв бубона и проникновение бактерий в кровь2 (Рис. 13.8) знаменует начало третьего тапа инфекционного процесса и, как можно догадаться, сопровождается бактериемией3. ольшую роль на том тапе играет 4-ацильный ЛП , который обладает низкой

1Guinet F., Avé P., et al. Dissociation of Tissue Destruction and Bacterial Expansion during Bubonic Plague. PLoS Pathog. 2015; 11(10):e1005222; DOI: 10.1371/journal.ppat.1005222.

2ледует заметить, что не всегда появление некоторого количества возбудителя в крови говорит о прорыве лимфатического узла.

3Одновременно с тим бактерия может по лимфатическим сосудам током лимфы переноситься в другие лимфатические узлы, вызывая в них воспаление, переходящее в бубон (аналогично описанному ранее второму тапу инфекционного процесса . Такие бубоны принято называть бубонами второго порядка, однако их образование случается редко (бубон второго порядка мы могли видеть на Рис. 17.2- (D /рамка .

152

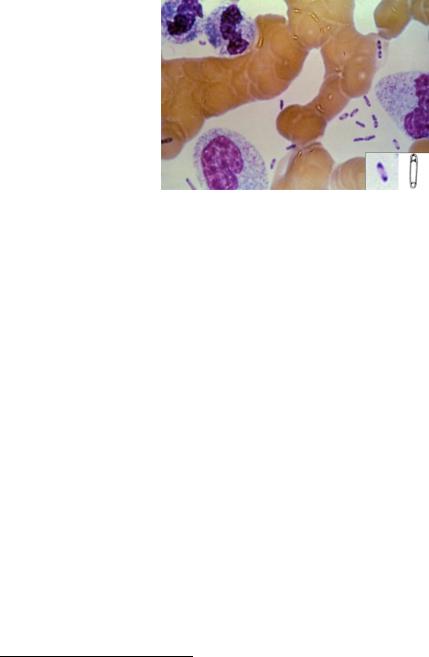

Рис. 13.8. Микрофотография мазка крови, содержащей Y. pestis, окраска по Райту. Можно видеть биполярно окрашенные концы по типу английской булавки (в правом нижнем углу для наглядности приведено сравнение окрашенной бактерии с булавкой). Именно такие клетки видел Китасато Сибасабуро, сравните их с Рис. 3.1

способностью связываться с рецепторным комплексом TLR4/MD2 (данный комплекс, связываясь с ЛП , активирует иммунный ответ . Капсульный антиген{pFra} (капсула истощает систему комплемента путём избирательной активации 2 и 4 компонентов (напомним: ранее ту функцию выполняли активатор плазминогена{pPla} и Ail{хромосома}, но они кранированы капсульным антигеном{pFra} для предотвращения связывания с фагоцитами и уклоняется от захвата фагоцитами (буквально «ускользает» от них .

Достаточно быстро попавшие в кровь бактерии фильтруются селезёнкой и печенью. В тих органах не наблюдается воспалительной реакции: во-первых, благодаря действию 4-ацильного ЛП , а во-вторых – действию белка YopM{pCad}, который подавляет миграцию дендритных клеток в селезёнку и, активируя цистеиновую протеазу каспаза-3 (CASP 3; caspase , вызывает апоптоз нейтрофилов и макрофагов в печени. Помимо того, инактивируя совместно с белком YopJ{pCad} каспазу- , препятствует синтезу IL- β и IL181.

Отсутствие воспалительной реакции приводит к бесконтрольному размножению бактерий и, как следствие, разрушению печени и селезёнки с попаданием большого количества бактерий в кровь, что знаменует начало четвёртого (терминального тапа инфекционного процесса, сопровождаемого массивной септицемией (вто-

1 |

нактивация каспазыпрепятствует созреванию инфламмосомы, которая от- |

|

вечает за активацию воспалительного ответа и, в частности, секрецию IL-1β и IL-18.

153

ричная септическая форма)1. На том тапе, с одной стороны, происходит гематогенная диссеминация (попадание возбудителя в различные органы , а с другой – генерализованная воспалительная реакция, сопровождаемая высокими концентрациями провоспалительных цитокинов. Возможно образование вторичных бубонов.

Ранее мы говорили, что 4-ацильный ЛП обладает низкой цито- кин-индуцирующей активностью, однако под воздействием гликолипидов, имеющихся в печени, селезёнке и ритроцитах (напомним: рН6-антиген{хромосома} связывает липиды, а также разрушает ритроциты , происходят конформационные изменения (т. е. изменения пространственной структуры молекулы ЛП , который, с одной стороны, совместно с липопротеином рауна (Lpp)2 индуцирует продукцию TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-6, развитие септического шока, а с другой – активирует фактор свёртывания крови XII, что приводит к тромбо мболии и ДВ -синдрому. лагодаря совместному действию рН6-антигена{хромосома} и йерсиниабактина{хромосома} (разрушение ритроцитов и захват железа , развивается анемия. Георгий Павлович Руднев3 сообщает 4 об уменьшении количества ритроцитов до –3,5 х 1012/л (норма у мужчин – 4,0–5,1 х 1012/л, у женщин , –4,7 х 1012/л и снижении содержания гемоглобина до 50–60 %. При тяжёлых формах он отмечает редкое появление нормобластов (т. е. клеток – предшественников ритроцитов , полихромазию5 и анизоцитоз (т. е. изменение формы, размера и окра-

1 К настоящему времени четкой границы между третьим (бактериемией и четвёртым (септицемией тапами инфекционного процесса не существует, по тому их разделение дано исключительно в методических целях.

2елок внешней мембраны бактерии распознаётся TLR-2.

31899– 0 советский (украинский врач, инфекционист, член Академии меди-

цинских наук |

Р. Автор классификаций клинических форм чумы, туляремии и |

бруцеллёза.

4 Руднев Г. П. Клиника чумы, под ред. д-ра Ф. Р. Чушинского, Ростовский государст-

венный противочумный институт и кафедра инфекционных болезней Ростовского медицинского института, Ростов-на-Дону: Ростиздат, Тип. им. Коминтерна, 1938,

268с.

5 пособность клеток (в данном случае ритроцитов при окраске по Романов-

скому – Гимзе окрашиваться одновременно кислотными и основными красителями в дымчатый серо-фиолетовый цвет, что свидетельствует о недостаточной зрелости ритроцитов. Впервые данное явление обнаружил германский и прусский врач

Па уль Эрлих ( 854–1915).

154

ски ритроцитов . Количество лейкоцитов при том увеличивается до 20–30 х 109/л (норма 4–9 х 109/л .

Происходят повсеместные изменения в мелких сосудах и капиллярах. Характерным показателем является снижение резистентности капилляров кожи, возможно появление сыпи. Нарушение кровотока в микроциркуляторном русле конечностей приводит к развитию акрального некроза. з крупных и средних сосудов поражаются преимущественно вены. При том кровоизлияния в стенках вен нередко сочетаются с их расслоением и некрозом, захватывающим среднюю и наружную оболочки сосуда и иногда периваскулярную соединительную ткань. ван ванович Широкогóров1 сообщает об изменениях в аорте, выраженных кровоизлияниями в окружающую клетчатку и воспалительной клеточной инфильтрацией вокруг питающих аорту сосудов (т. е. vasa vasorum).

В результате гематогенной диссеминации бактерии попадают в различные органы и, в первую очередь, в лёгкие, что знаменует начало вторичной лёгочной формы (вторичной лёгочной чумы , которая развивается примерно у 0 % больных (обычно в результате несвоевременного лечения . Эта форма особенно опасна тем, что при ней возможна реализация воздушно-капельного механизма передачи возбудителя, причём от человека к человеку. Однако необходимо заметить, что заражение происходит только во время кашля (чумной а розоль распространяется на несколько метров! и выхода мокроты, в которой возбудитель может сохраняться несколько дней, правда, при отсутствии света и нагревания (да и кто додумается мокроту нагревать? . Дыхание больного при том безопасно. Кроме того, для лёгочной формы характерно мпирическое правило 80:20, согласно которому только 20 % популяции хозяев вносят не менее 80 % потенциала передачи, измеряемого базовым числом воспроизводства R0, т. е. только 20 % больных несут ответственность за 80 % случаев передачи инфекции2.

1 1869– 46 российский врач, патологоанатом, член Академии медицинских наук Р ( 44 , член Академии наук Азербайджанской Р ( 45 . Автор множества

работ по патологической анатомии чумы.

2 Woolhouse M.E., Dye C., et al. Heterogeneities in the transmission of infectious agents: implications for the design of control programs. PNAS. 1997; 94(1):338–342; DOI: 10.1073/pnas.94.1.338.

155

нфекционный процесс в лёгких протекает в две фазы. На предвоспалительной фазе рН6-антиген обеспечивает связывание бактерий с клетками альвеолярного пителия для размножения (напомним: за счёт соединения с фосфатидилхолином, расположенным на поверхности мембраны пителиальной клетки . лагодаря 4-ацильному ЛП и Yop-белкам{pCad} бактерии ингибируют фагоцитоз, осуществляемый альвеолярными макрофагами и нейтрофилами (приток в лёгкие последних снижен ввиду связывания цинка йерсиниабактином{хромосома}1, что также способствует размножению бактерий , а продукты их распада (содержимое гранул и активные формы азота несут ответственность за повреждения ткани лёгких. При том, по-видимому, единственным ответом на инфекцию является IL-1β, который, однако, блокируется антагонистом L-1RA (как мы помним, он секретируется в процессе ффероцитоза («зачистки» макрофагами инфицированных нейтрофилов, присутствующих в незначительном количестве .

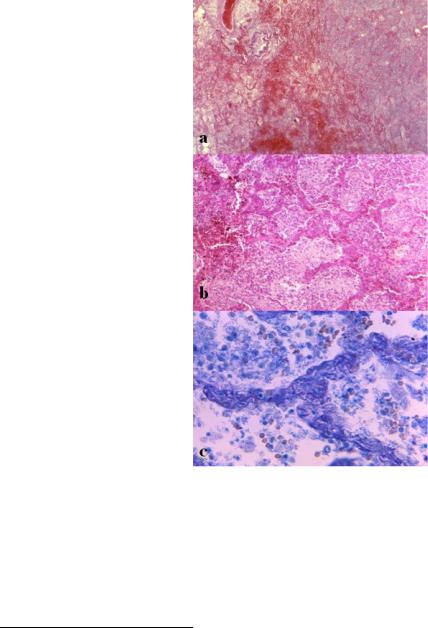

Провоспалительная фаза начинается только через 6–48 часов и сопровождается активацией провоспалительных цитокинов IL-6, IL-17, TNFα I, IFNγ, а также хемокинов CXCL и CCL2, что способствует массивному притоку нейтрофилов в альвеолярные пространства (и некоторые снова будут подвергнуты ффероцитозу , из-за чего образуются плотно упакованные очаги воспаления, которые увеличиваются ввиду постоянного притока нейтрофилов. Как следствие, происходит значительное разрушение альвеол, сопровождающееся отёком, кровоизлияниями и, наконец, некрозом (Рис. . . На фоне массивной пневмонии, сопровождающейся плевральным выпотом, возможно поражение трахеобронхиальных лимфатических узлов (трахеобронхиальный лимфаденит .

В 6% случаев возможен гематогенный занос в оболочки головного и спинного мозга с развитием менингеальной формы (чумной менингит , которая, вероятно, реализуется по лимфатическим сосудам вследствие достаточного синтеза капсулы (капсульного антигена{pFra} на фоне недостаточного иммунного ответа на четвёртом

тапе инфекционного процесса (септической формы . Чаще всего

1 Рgm-негативные штаммы, не способные синтезировать йерсиниабактин, даже при значительной колонизации не способны вызывать пневмонию. Однако то не влияет на летальность.

156

Рис. 13.9. Ткань лёгкого, взятая у пациента с вторичной лёгочной формой чумы:

а – солитарный лёгочный узел1, ув. 30х, окраска гематоксилинэозином; наблюдается яркокрасная зона периферического кровоизлияния с зоной консолидации (т. е. уплотнения за счёт заполнения альвеол кровью, экссудатом и т. д.) справа; b – фрагмент зоны консолидации

солитарного лёгочного узла, ув. 125х, окраска гематоксилинэозином; наблюдаются альвеолы, заполненные серозным экссудатом, гранулоцитами и некротическими альвеолярными эпителиальными клетками;

с – ткань лёгкого, ув. 500х, окраска по Гимзе; наблюдаются многочисленные бактерии

менингит развивается после бубонной формы, как правило, на фоне недостаточной (неадекватной антибиотикотерапии (9– 5 день .

опровождается лихорадкой, ригидностью затылочных мышц и головной болью. У некоторых пациентов имеются такие очаговые неврологические нарушения, как аномалии черепных нервов.

1 Одиночное периферическое образование в лёгочной ткани размером не менее 3 см, выявленное при помощи рентгенографии, компьютерной томографии или позитронномиссионной томографии грудной клетки. Может быть случайной находкой.

157

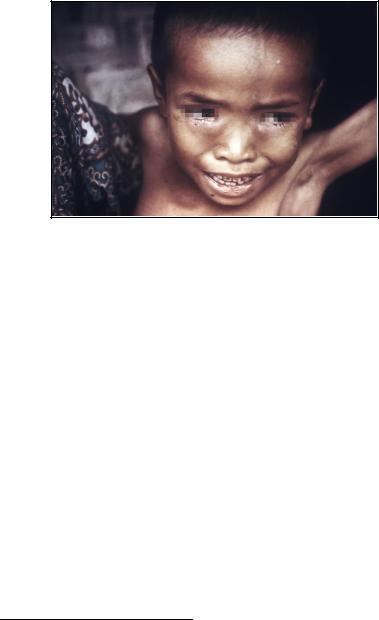

Рис. 13.10. Двусторонний дакриоцистит и воспалённый левый подмышечный лимфатический узел у мальчика

Поражения органов зрения встречаются примерно у 4, % инфицированных. При том летальность, по данным Константина Александровича Юдина1, составляет 5 ,8 %. В результате гематогенного заноса возбудителя возникают такие вторичные патологии глаз, как конъюнктивиты, конъюнктивальные кровоизлияния, пустулы, кератиты, язвы роговицы, кератоириты (т. е. воспаление роговицы и радужки , кератоиридоциклиты (т. е. воспаление роговицы и радужки с вовлечением тройничного нерва и панофтальмиты2. В результате кровоизлияния в конъюнктиву возможно появление нантемы (т. е. пятна на третий день заболевания. ледует помнить, что при чуме возможны изменения глаз, которые не сопровождаются их поражением. К ним относят расширение венозных сосудов и капилляров, незначительные кровоизлияния в сосудистую оболочку.

Крайне редко возможен занос бактерий в носослёзный проток, что приводит к инфекции слёзного мешка и, как следствие, его воспалению (дакриоцистит . При всей редкости патологии у детей встречается чаще, чем у взрослых (Рис. 13.10).

1 1874– российский и советский врач, офтальмолог, первый заведующий кафедрой глазных болезней мператорского Николаевского университета (ныне –

аратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского .

2 Перечисленные патологии схожи с таковыми у чернохвостых оленей, рассмотренными в Главе 0.

158

* * *

На патологоанатомическом вскрытии в первую очередь обнаруживается первичный бубон (если он не успел зарубцеваться . Как правило, он имеет вид опухолевидного образования, плохо контурированного из-за периаденита (т. е. воспаления, переходящего на кожу . На разрезе лимфатические узлы, составляющие его центр, спаяны, по тому определить границы каждого отдельного лимфатического узла весьма затруднительно. ами лимфатические узлы, а также окружающая их сетчатка обильно пропитаны кровью или серозно-кровянистой жидкостью. Возможно наличие участков некроза в виде серых (иногда серо-жёлтых полей. Если некроз появился на ранней стадии заболевания (что является важным морфологическим признаком , то на разрезе центральная часть бубона будет некротизирована, как правило, серого (иногда серо-жёлтого цвета, а вокруг бубона будут располагаться участки серозногеморрагического пропитывания (Рис. . . Кровеносные сосуды и капилляры расширены и заполнены кровью. Встречаются обильные бактериальные массы, особенно в субкапсулярных синусах лимфатических узлов. Владимир Константинович Высокóвич1 писал, что местами наблюдается такая масса бактерий, что они представляются как бы морем, в котором отдельные клетки лежат как островки. Возможно обнаружение свища, благодаря которому отделяется гной, если смерть наступила после прорыва бубона.

Крайне редко можно обнаружить «первичные аффекты» в виде спавшихся папул и фликтен (Рис. 13.12).

елезёнка всегда увеличена (в –5 раз , плотная, может быть дряблой (обычно в случае смешанной инфекции . Цвет варьируется от красного до серо-красного. В капсуле часто наблюдаются кровоизлияния, редко возможна гиперплазия фолликулов и очаги некроза. инусы резко расширены и обильно заполнены клеточными

лементами (с преобладанием ритроцитов . В капсуле и трабекуле (т. е. структуре, образующей остов органа всегда обнаруживаются отёк и гомогенизация. Артерии утолщены, местами пропитаны

1 1854– 2 украинский врач, патологоанатом, бактериолог, пидемиолог. Организатор многих кспедиций по борьбе с пидемиями холеры и чумы. В списках выпускников мператорского Харьковского университета (ныне – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина записан как Антон Высокович.

159