Опера о чуме (учебник)

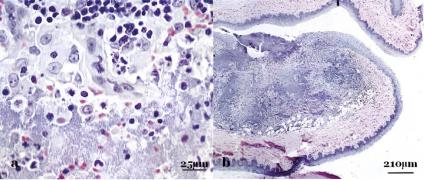

Рис. 7.5. Ткань лимфатического узла (а) и глоточной миндалины (b) кошки, окраска гематоксилин-эозином (по Watson R.P., 2001; публикуется по лицензии

SAGE Publications):

а – наблюдаются острое некротизирующее воспаление, кровоизлияния, отёк, присутствуют массивные колонии бактерий с примесью макрофагов и дегенера- тивно-некротизированных нейтрофилов;

b – наблюдаются некроз лимфоидной ткани и разрыв вышележащего эпителия миндалин, массивные колонии бактерий. Паратонзиллярные (т. е. расположенные около миндалины) мягкие ткани расширены за счёт отёка, фибрина и кровоизлияний, а бактерии присутствуют в фасции соседних пучков лицевых скелетных мышц (не показано)

В коже бактерии захватываются такими фагоцитами, как макрофаги и нейтрофилы (взаимодействия с дендритными клетками практически не происходит . óльшая часть захваченных нейтрофилами бактерий фагоцитируется (погибнет , тогда как в макрофагах, в том числе мигрировавших в лимфатические узлы, значительная часть выживает и размножается, стимулируя синтез провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1, IL-6 и IL-8) и фибрина. Как следствие, развивается острая воспалительная реакция, которая сопровождается лимфаденитом (т. е. увеличением лимфатических узлов , характеризующимся тромбозом сосудов и некротическими изменениями тканей узла с вовлечением подкожной клетчатки (Рис. 7.3

– Рис. .5 , что приводит к их слиянию в единый конгломерат, то есть образованию бубона (бубонная форма . олезненность и спайка с кожей являются важными признаками в дифференциальной диагностике, поскольку, например, при туляремии, для которой тоже

110

характерно наличие бубона, они отсутствуют (при пальпации бубон не болит и свободно «гуляет» под кожей .

В результате нарушения барьерной функции лимфатического узла под действием продуктов распада макрофагов и размножения возбудителя последний проникает в кровь – наступает б а к т е р и е м и я

(Рис. 7.6). Начинается лихорадка, температура тела животного повышается в среднем до 4 –42° (при норме 8–40° .

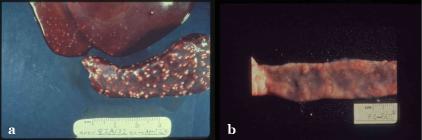

На начальном тапе бактерии из крови «фильтруются» селезёнкой и печенью, при том воспалительной реакции не наблюдается (отсутствует инфильтрация фагоцитов, снижен синтез провоспалительных цитокинов , что позволяет бактерии стремительно размножаться, поскольку клетки тих органов буквально служат ей питательной средой! В печени (Рис. 7.7-а могут наблюдаться набухание гепатоцитов, вакуолярная гепатопатия (т. е. обильное накопление гликогена в гепатоцитах , дилатация и гиперемия (т. е. патологическое расширение, сопровождающееся увеличением кровонаполнения центральной вены печёночных долек и небольшой застой в печеночном синусе, а также капсульные новообразования и некротические узелки. В селезёнке (Рис. 7.7-а возможно уменьшение белой пульпы и отёк селезёночных тяжей красной пульпы.

Огромное количество бактерий из разрушенных печени и селезёнки устремляется в кровь, что знаменует начало вторичной септической формы (первичная форма реализуется при прямом попадании возбудителя в кровь, минуя лимфатические узлы . Развивается массивная септицемия (до 08 микробных клеток в мл крови , при которой бактерии разносятся по органам, а иногда формируются вторичные бубоны. менно на той стадии концентрации возбудителя в крови достаточно, чтобы обеспечить передачу инфекции через блоху (напомним, для заражения блохи достаточно 06 микробных клеток на мл крови! .

111

Рис. 7.7. Поражения органов у самки лабораторного животного (изображения VP03104 и VP03257; публикуется с разрешения The Joint Pathology Center):

а – фрагмент печени (сверху) и селезёнка; наблюдаются капсульные новообразования и некротические узелки;

b – фрагмент кишечника;

наблюдаются некротические узелки и незначительные кровоизлияния

В качестве особого вида септической формы чумы выделяют пульмонарную форму, при которой капилляры обильно заполнены бактериями (редко – лейкоцитами , а вблизи крупных бронхов и сосудов можно обнаружить подвергшиеся некрозу альвеолы. В подплевральных альвеолах обнаруживается скопление серозного

кссудата и бактерий, тогда как остальные альвеолы, как правило, чисты. Альвеолярный пителий набухший и подвергнут некрозу. В бронхиолах острые воспалительные изменения и геморрагии с бактериальными скоплениями.

Во время септицемии из органов чаще всего поражаются лёгкие (вторичная лёгочная форма , что выражается воспалением сосудистой ткани лёгкого (васкулит или непосредственно самой ткани лёгкого (пневмония . В последнем случае бактерии избегают взаимодействия с альвеолярными макрофагами, по тому первые сутки происходит обильное размножение при отсутствии воспалительной реакции (предвоспалительная фаза . Затем начинается провоспалительная фаза, сопровождающаяся обильным притоком нейтрофилов и цитокиновым штормом (активностью Т-клеток, NK-клеток и макрофагов , приводящая к развитию тяжёлой гнойной многоочаговой пневмонии и, как следствие, значительному поражению лёгочной ткани (вплоть до поражения целых долей лёгкого Рис. 7.8). Возможно слабозаметное поражение лимфатических узлов лёгких. В отсутствии лечения данная форма имеет почти 00%-ную леталь-

112

Рис. 7.8. Лёгкое самки белохвостой луговой собачки (Cynomys leucurus), окраска гематоксилин-эозином. Наблюдается диффузный фибриноидный васкулит, характеризующийся разрывом и расширением средней оболочки фибрином, кровоизлияниями, отёком, нейтрофилами и небольшим количеством макрофагов. Периваскулярная соединительная ткань расширена за счёт отёка, фибрина и кровоизлияний. Альвеолярные перегородки гиперемированы (т. е. переполнены кровью) и расширены до 35 мкм. Альвеолярные просветы содержат небольшое количество альвеолярных макрофагов. Бронхиолы содержат небольшое количество клеточного дебриса (т. е. остатка клетки, окружённого плазматической мембраной), эритроцитов и отслоившегося респираторного эпителия

(Дело VSPO ID 764 (H-B05), JPC 2131320, 2021; публикуется с разрешения

The Joint Pathology Center)

ность. Вторичная лёгочная форма, выраженная пневмонией, бывает преимущественно у кошек1 (Рис. 7.10 и Рис. 7.11 , поскольку в литературе описаны лишь единичные случаи пневмонии у собак, верб-

людов (Camelus bactrianus, Camelus dromedaris и чернохвостых оленей (Odocoileus hemionus).

Крайне редко поражаются почки (выпот капсулы, интерстициальный отёк2 и набухание сосудов , мягкие мозговые оболочки головного мозга и верхняя часть спинного мозга (менингит бактерии чаще обнаруживаются в ликворе и кишечник (некротические узелки, капсулы Рис. 7.8-b . Патологических изменений сердца, как правило, не наблюдается.

1Незадолго до смерти они, как правило, уходят в тихое спокойное место, где, свернувшись клубочком, умирают. Последние часы сопровождаются обильным отделением кровавой мокроты, которую нередко можно видеть засохшей на трупе

(Рис. 7.9).

2Характеризуется острым набуханием стромы с расширением интерстициального пространства (т. е. внеклеточного пространства без одновременного увеличения окружающих клеток или внеклеточного матрикса.

113

114

▲ Рис. 7.9. Домашняя кошка, умершая от лёгочной формы чумы. Можно видеть засохшую мокроту с кровью, которую она выделила перед смертью.

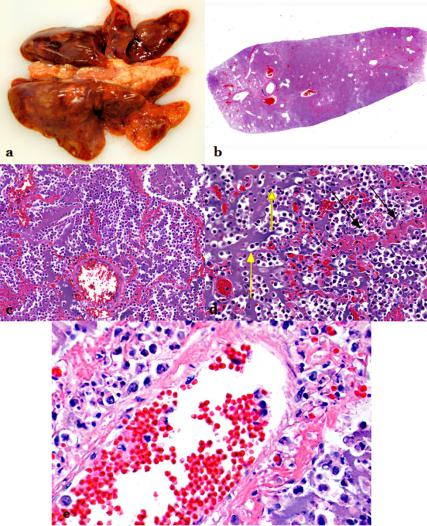

◄ Рис. 7.10. Лёгкие (а) и ткань лёгкого (b-e) кота породы мейн-кун, окраска ге- матоксилин-эозином (Дело WSC ID 141001, 2014; публикуется с разрешения

The Joint Pathology Center):

а – наблюдаются множественные беспорядочно расположенные твёрдые микроочаги;

b – ув. 6.3х; наблюдается заполнение 75% альвеолярных пространств клеточным экссудатом;

с – ув. 168х; наблюдаются альвеолы, содержащие многочисленные жизнеспособные и дегенеративные нейтрофилы,

и бактериальные колонии;

d – ув. 168х; в областях инфильтрации наблюдается многоочаговый некроз перегородки: с разрывом и потерей перегородки (жёлтые стрелки),

со значительным расширением и замещением фибрином и клеточным детритом (т. е. разрушенными клетками; чёрные стрелки);

е – ув. 360х; наблюдается расширение стенки лёгочной вены нейтрофилами, клеточным детритом и отёком (васкулит)

При посмертном вскрытии бактерии обнаруживаются в поражённых лимфатических узлах, почках, селезёнке, кровяном сгустке в сердце, головном и костном мозге (располагается в бедренных костях .

115

Рис. 7.11. Ткань лёгкого 7-летней стерилизованной домашней короткошёрстной кошки (Felis catus).

Наблюдаются альвеолы, содержащие многочисленные нейтрофилы (жизнеспособные и дегенеративные) и меньшее количество макрофагов, с большими колониями бактерий размером 1 х 3 мкм

(Дело WSC ID 090303, 2009; публикуется с разрешения The Joint

Pathology Center):

а – ув. 1000х, окраска гематоксилинэозином;

b – ув. 1000х, окраска

Brown-Hopps Gram (BH);

c – ув. 1000x, окраска по Гимзе

116

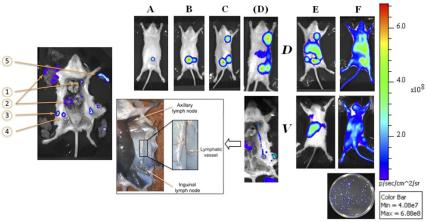

Тут следует оговориться, что у грызунов в случае заражения высоковирулентным штаммом после появления бубона (бубонов , спленомегалии (т. е. увеличения селезёнки и поражения печени чаще всего наступает смерть ( –5 день заражения без признаков системного поражения иных органов. Опыт1 по заражению мыши биолюминисцентным штаммом Y. pestis CO90(pLux) 2 показал (Рис. . 2 , что после поражения вторичных лимфоидных органов (к которым относятся лимфатический узел, селезёнка и печень наступает септицемия, выраженная биолюминесценцией всего животного, включая периферические участки (уши и хвост . нтересно, что между поражением вторичных лимфоидных органов (стадия Е и септицемией (стадия F не обнаружено биолюминесценции в анатомических участках, соответствующих лёгким, а также почкам и кишечнику. иолюминесценция тих органов не обнаруживается и при патологоанатомическом вскрытии.

В случае заражения менее вирулентным штаммом обнаруживаются сильные поражения селезёнки и незначительные поражения печени и лёгких в виде некротических узелков, а смерть наступает примерно за неделю. У собак чаще всего болезнь сопровождается лихорадкой, но без системного поражения органов, тогда как у кошек на фоне лихорадки и вялости всегда обнаруживается лимфаденопатия (т. е. пальпаторно ощутимое увеличение лимфатических узлов , абсцессы, поражения селезёнки, печени и лёгких, причём последнее может сопровождаться гнойной пневмонией. Тут следует напомнить, что кошки – основные млекопитающие3, способные наряду с человеком осуществлять а рогенный механизм передачи инфекции (заражать других и заражаться сами . Причём заражение может происходить как путём вдыхания «чумного а розоля»,

1Nham T., Filali S., et al. Imaging of bubonic plague dynamics by in vivo tracking of bioluminescent Yersinia pestis. PLoS One. 2012; 7(4):e34714; DOI: 10.1371/journal.pone.0034714.

2Получен путём введения в штамм Y. pestis CO92 плазмиды pGEN-luxCDABE, содержащей оперон luxCDABE из Photorhabdus luminescens под контролем промотора

Рem7.

3меются сообщения о первичной лёгочной форме у собак (см. далее . Кроме того, первичная лёгочная чума возможна у таких восприимчивых животных, как морская свинка, суслик, кролик и мышь, о чём свидетельствуют результаты лабораторных исследований на тих животных. Однако в природе первичная лёгочная форма у тих животных не встречается (равно как и вторичная , поскольку смерть наступает до того, как она успеет развиться.

117

так и, в отличие от человека, в процессе питания, когда попавшие в пасть с инфицированным мясом бактерии уносятся в лёгкие потоком вдыхаемого воздуха. В обоих случаях то первичная лёгочная форма, которая протекает аналогично вторичной, с последующим развитием бактериемии (разрушение печени и селезёнки и септицемии, редко возможно поражение бронхиальных лимфатических узлов.

Рис. 7.12. Стадии инфекционного процесса in vivo у мыши при экспериментальном заражении биолюминисцентным штаммом Y. pestis CO92(pLux); изображения получены на приборе IVIS100. На начальном этапе (стадия А) биолюминесценция ограничена местом инъекции. Затем она достигает пахового лимфатического узла (стадия В), с одной или обеих сторон, после чего визуализируется в ипсилатеральном (т. е. расположенном на той же стороне) подмышечном лим-

фатическом узле (стадия С). Иногда свечение обнаруживается в виде тонкой линии между лимфатическими узлами (дополнительная стадия (D), верхнее изображение), что соответствует соединяющему их лимфатическому сосуду (дополнительная стадия (D), нижнее изображение), по которому осуществляется миграция бактерий до бактериемии. На изображении в рамке показан данный лимфатический сосуд, обнаруживаемый при вскрытии. Затем биолюминисценция распространяется на поддиафрагмальную зону (положение D), анатомически соответствующую печени, на зону спины (положение V), анатомически соответствующую селезёнке (стадия Е) и, наконец, на всё тело (стадия F). Положе ния: D – дорсальное, V – вентральное. Слева показано посмертное патолого- ►

118

8 ПЕРВИЧНАЯ ЛЁГОЧНАЯ ЧУМА У СОБАК

Ранее мы говорили, что для собак характерна бубонная и септическая формы чумы и они не болеют лёгочной формой, представляя опасность для человека только в качестве носителя чумных блох, однако в любом правиле существуют исключения.

20 июля 2009 года 34-летний пастух, живущий в уезде Синхай1 (Хайнань-Тибетский автономный округ провинции Цинхай, Китай), искал потерявшуюся собаку. Найдя задыхающейся, он принёс её домой. У собаки был сильный кашель с кровянистой мокротой, и через 2 дня она умерла. Пастух похоронил её, отнеся на своих плечах вниз по склону примерно в полукилометре от дома. На следующий день при аналогичных симптомах умерла его вторая собака. Уже 24 июля во второй половине дня пастух почувствовал недомогание, а на следующий день у него поднялись температура и появился кашель, поэтому, несмотря на уход со стороны жены и двух сыновей, 26 июня его отвёз на мотоцикле в сельскую поликлинику младший брат. Приём осуществляли два врача, которые не имели средств индивидуальной защиты органов дыхания. Пер-

► анатомическое вскрытие, на котором обнаруживается биолюминесценция подмышечных (1) и паховых (4) лимфатических узлов, печени (2; одна доля удале-

на и представлена рядом), селезёнки (5; удалена и представлена рядом), а также место инъекции (3), разделённое на две части во время вскрытия. Кишка удалена и представлена рядом с правой задней ногой. Брюшина, включая часть очага инфекции (видна биолюминесценция), удалена и представлена рядом с левой задней ногой. Справа показана шкала интенсивности биолюминесценции, закодированной на изображениях от индиго (4,1 х 107 фотон/сек·см2·стерадиан) до красного (6,9 х 108 фотон/сек·см2·стерадиан). Минимальное значение биолюминесценции

для лимфатического узла составляет 1,5 х 104 КОЕ/мл, для печени – 1,3 х 105 КОЕ, для селезёнки – 8,3 х 105 КОЕ/мл. Справа снизу показана биолюминесценция вводимой бактериальной культуры для наглядности

(по Nham T., 2012; авторская адаптация)

1 Природный очаг чумы, подтверждённый в августе 56 года (первый случай заражения человека произошёл в августе 62 года .

119