Тема 7. Породы-флюидоупоры (покрышки) залежей УВ

.pdfВВЕДЕНИЕ

Подавляющее большинство месторождений нефти и газа находится в осадочных отложениях, и только небольшое количество месторождений найдено в трещиноватых изверженных, метаморфических породах.

Нефть и газ заполняют пустоты в терригенных (песках, песчаниках, алевролитах) или в карбонатных породах (известняках,

доломитах, мергелях). Вместе с нефтью и газом в пустотном пространстве пород находится вода.

Пустотное пространство осадочных пород представлено либо порами, либо трещинами, либо кавернами. Какая-то часть пустот возникла в результате жизнедеятельности организмов, речь идет о пустотах в рифовых или биогермных известняках.

Поры – это пустоты между зернами, минералами и обломками в жестком каркасе пород. Они имеют размер менее 1 мм. Каверны – это разнообразные пустоты размером более 1 мм. Трещины – это вся совокупность разрывов, рассекающих горные породы, возникших при формировании пород, а также в результате горообразовательных тектонических движений, когда одни участки земной коры погружались,

другие воздымались и т.д.

Пустоты в осадочных породах могут быть изолированными друг от друга, или объединенными в общую систему каналами различной протяженности, формы, сечения и т.д. Все эти параметры, или емкостно-фильтрационные свойства породы, зависят от литологии породы,

формы и размера зерен, характера их укладки, наличия цемента и его состава. По емкостно-фильтрационным свойствам горные породы делятся на коллекторы и флюидоупоры.

Коллекторы – это породы, обладающие пустотным пространством, проницаемостью, в которых возможно перемещение воды, нефти,

газа под действием силы тяжести и перепада пластового давления.

Коллекторские свойства главным образом определяются пористостью и проницаемостью. Именно пористость и проницаемость определяют способность породы отдавать нефть и газ при разработке, т.е. обеспечивают возможность движения нефти и газа.

Коллектор ограничивается экраном, флюидоупором – горной породой, не содержащей пустот и каналов, либо содержащей пустоты и каналы столь незначительных размеров, что делает невозможным перемещение жидкости и газа.

|

1 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

По форме пустот коллекторы делятся на две группы – поровые и трещинные. Имеются трещинно-поровые, каверно-поровые и другие переходные формы названий коллекторов. Коллектор и флюидоупор относятся к конкретному участку с конкретными условиями, потому что одна и та же порода в разных случаях может быть коллектором для газа и флюидоупором для нефти.

Емкостно-фильтрационные свойства пород характеризуются тремя параметрами: пористостью, проницаемостью,

водонасыщенностью.

1.Флюидоупоры и ложные покрышки

Флюидоупоры – это непроницаемые породы, лежащие над коллекторами нефти или газа и препятствующие миграции УВ в верхние

горизонты земной коры. Флюидоупоры, которые непосредственно перекрывают залежи УВ, обычно называют покрышками.

Основными факторами, определяющими экранирующие свойства флюидоупоров, являются: проницаемость, литологические

особенности, плотность, минеральный состав, характер распространения по площади, толщина и другие. По этим же признакам флюидоупоры и классифицируют.

Наиболее полной классификацией, которая включает основные характеристики коллекторов, является классификация Э.А. Бакирова

|

(табл. 1). |

|

|

|

Таблица 1 - Классификация пород-флюидоупоров (по Э.А. Бакирову, 1969) |

||

|

|

|

|

|

По площади распространения |

|

|

|

|

|

|

|

Региональные |

Распространены в пределах нефтегазоносной |

|

|

|

провинции или большей её части |

|

|

|

|

|

|

Субрегиональные |

Распространены в пределах нефтегазоносной |

|

|

|

области или большей её части |

|

|

|

|

|

|

Зональные |

Распространены в пределах нефтегазоносного |

|

|

|

района или зоны нефтегазонакопления |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

Консорциум н е д р а |

|

Консорциума Н е д р а |

|

Локальные |

Распространены в пределах отдельных |

|

месторождений |

|

|

Продолжение таблицы 1 |

|

По соотношению с этажами нефтегазоносности |

|

|

|

Межэтажные |

Перекрывают этаж нефтегазоносности в |

|

моноэтажных месторождениях или разделяют их в |

|

полиэтажных месторождениях |

|

|

Внутриэтажные |

Разделяют продуктивные горизонты внутри этажа |

|

нефтегазоносности |

|

|

По литологическому составу |

|

|

|

Однородные (глинистые, карбонатные, |

Состоят из литологически однородных пород |

галогенные) |

|

|

|

Неоднородные – смешанные (песчано- |

Состоят из пород различного литологического |

глинистые, глинисто-карбонатные, |

состава, не имеющих четко выраженной |

терригенно-галогенные и другие) |

слоистости |

|

|

Неоднородные – расслоенные |

Состоят из чередующихся слоев различных |

|

литологических разностей пород |

|

|

По характеру распространения в ней выделяются региональные, субрегиональные, зональные и локальные флюидоупоры.

По отношению к этажам нефтегазоносности или нефтегазоносным комплексам выделяются межэтажные и внутриэтажные флюидоупоры. Межэтажные флюидоупоры имеют большую толщину и разделяют или перекрывают этажи нефтегазоносности.

Внутриэтажные флюидоупоры имеют меньшую толщину и разделяют продуктивные пласты внутри этажа нефтегазоносности.

|

3 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

По литологическому составу выделяются однородные и неоднородные флюидоупоры. Однородные флюидоупоры представлены глинистыми, карбонатными и галогенными породами.

Неоднородные флюидоупоры делятся на неоднородные смешанные и неоднородные расслоенные. Неоднородные смешанные флюидоупоры состоят из пород различного литологического состава, например, песчано-глинистого, глинисто-карбонатного, терригенно-

галогенного и другого, которые не имеют четко выраженной слоистости. Неоднородные расслоенные флюидоупоры состоят из чередующихся слоев различных пород.

Флюидоупорами являются глины, каменная соль, гипсы, ангидриты и некоторые разновидности карбонатных пород. Наиболее широко распространены глинистые флюидоупоры. Хорошими экранирующими свойствами обладает каменная соль, благодаря своей пластичности.

Основным объективным показателем флюидоупора является низкая проницаемость. Нижний предел проницаемости коллекторов равен 10-15 -10-16 м2. В зависимости от проницаемости по газу А.А. Ханин разделил глинистые породы на пять групп, от весьма низкой,

меньше 10-17 м2, до высокой, больше 10-21 м2 (табл. 2).

Таблица 2 - Группы глинистых пород по экранирующим свойствам (по А.А. Ханину, 1969)

|

Группа |

Максимальный |

Экранирующая |

Абсолютная |

Давление |

|

|

флюидоупоров |

диаметр пор, |

способность |

проницаемость |

прорыва |

|

|

|

мкм |

|

по газу, м2 |

газа, МПа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А |

≤ 0,01 |

Весьма высокая |

≤ 10-21 |

≥ 12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

0,05 |

Высокая |

10-20 |

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С |

0,3 |

Средняя |

10-19 |

5,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

2 |

Пониженная |

10-18 |

3,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Е |

>10 |

Низкая |

> 10-17 |

< 0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

Консорциум н е д р а |

|

|

|

|

Консорциума Н е д р а |

|

В нефтегазоносных комплексах широко распространены породы, которые из-за малого объема пустотного пространства не могут быть коллекторами, но способны пропускать флюиды по сети трещин. Если такая порода залегает между коллектором с промышленной залежью УВ и флюидоупором, то её называют ложной покрышкой (Б.В. Филиппов, 1963).

Высота залежи и соответственно уровень её газоводяного (водонефтяного) контакта в таких случаях контролируется кровлей ложной покрышки (рис. 1). Следовательно, эффективная высота залежи оказывается меньше на толщину ложной покрышки, поскольку в ложной покрышке УВ рассеиваются.

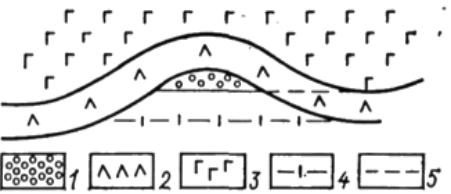

Рисунок 1 - Схема газовой залежи с ложной покрышкой:

1 – газовая залежь; 2 – ангидрит (ложная покрышка); 3 – соль; положение газоводяного контакта: 4 – ожидаемое, 5 - фактическое

2.Породы-коллекторы

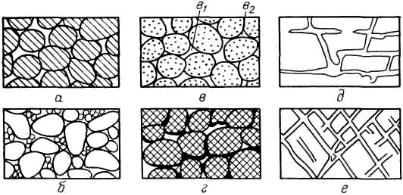

Коллекторами называются породы, обладающие способностью к аккумуляции и фильтрации нефти, газа и воды. Эти процессы возможны, если порода имеет пустотное пространство, которое может быть представлено порами, кавернами и трещинами (рис. 2),

объединенными в общую систему каналов.

|

5 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Рисунок 2 – Виды пустотного пространства пород (по О.Е. Мейнцер; 1923):

а – хорошо отсортированная высокопористая порода; б - плохо отсортированная низкопористая порода; в – хорошо отсортированная порода с пористыми зёрнами и очень высокой пористостью; г – хорошо отсортированная, но сцементированная порода пониженной пористости; д – порода с порами растворения; е – порода стрещинной пористостью

Поры – это пустоты между минеральными зернами и обломками пород. Они имеют размеры менее 1 мм и заключены в жестком каркасе породы, называемом матрицей.

Каверны – это пустоты в горных породах размером более 1 мм.

Трещины – это совокупность разрывов сплошности породы.

По размерам поры и трещины разделяются на три категории: 1) некапиллярные или сверхкапиллярные, 2) капиллярные и 3)

субкапиллярные или ультракапиллярные. К некапиллярным относятся поры диаметром более 0,5 мм и трещины шириной более 0,25 мм.

Капиллярными являются поры от 0,5 до 0,0002 мм и трещины от 0,25 до 0,0001 мм. К субкапиллярным относятся поры менее 0,0002 мм и трещины менее 0,0001 мм.

Такое разделение пустотного пространства пород связано с тем, что в некапиллярных пустотах содержатся свободные флюиды (вода,

нефть и газ), движение которых находится под действием гравитационных сил или перепада давления.

|

6 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Вкапиллярных пустотах также содержатся свободные флюиды, но их движение находится под действием капиллярных или менисковых сил, а также гравитационных сил или перепада давления. Поскольку движение нефти и газа происходит в водонасыщенных коллекторах, то в капиллярных пустотах знак капиллярного давления на разделе фаз зависит и от таких свойств пород как гидрофильность или гидрофобность.

Всубкапиллярных пустотах находятся физически связанные или адсорбированные флюиды. Эти флюиды крепко связаны с поверхностью минеральных частиц силами межмолекулярного притяжения и полностью закрывают просветы порово-трещинного пространства. Поэтому субкапиллярные пустоты для жидкостей и газов практически не проницаемы. Однако при высоких температурах и давлениях, когда капиллярные эффекты сводятся к минимуму или исчезают, движение флюидов по этим пустотам становиться возможным.

Поры и трещины могут быть первичными или сингенетичными и вторичными или эпигенетичными.

Первичные пустоты образуются между зернами обломочных и некоторых карбонатных пород, одновременно с их формированием и обусловлены текстурными особенностями этих пород.

Вторичные пустоты образуются в результате катагенных процессов, что особенно характерно для карбонатных пород, а также в результате тектонических и гипергенных процессов.

Суммарный объем трещинных пустот разного происхождения всегда меньше объёма пор и каверн и лежит в пределах от сотых долей процента до 2-3 %, редко превышая 5 %. В среднем он составляет 0,1-1 %. Однако по сравнению спорами и кавернами, трещинные пустоты прямолинейны, имеют большую протяженность и глубину проникновения. Всё это оказывает огромное значение на фильтрационные свойства горных пород.

Трещины с раскрытостью более 0,1 мм хорошо прослеживаются визуально.

Природный резервуар – это коллектор, частично или со всех сторон ограниченный непроницаемыми породами и являющийся естественной емкостью для нефти и газа, внутри которой возможна циркуляция флюидов.

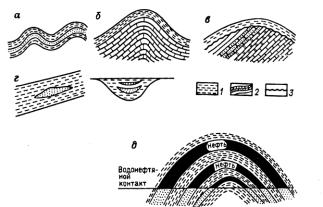

Понятие «природный резервуар» (ПР) впервые сформулировал И.О. Брод (1951), выделив при этом три основных их типа: пластовый,

массивный и литологически ограниченный (рис. 15).

|

7 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Пластовый резервуар – это проницаемый пласт, ограниченный флюидоупорами в кровле и подошве (рис. 15, а).

Рисунок 3 -

Природные резервуары:

а – пластовый; б – однородно-массивный; в – неоднородно-массивный; г – литологически ограниченный; д – пластово-массивный.

Массивные резервуары представляют собой большую толщу проницаемых пород, от нескольких десятков до тысячи метров, которые перекрыты флюидоупором. Это может быть высокоамплитудная складчатая структура, рифовый массив или эрозионно-тектонический выступ. Залежи нефти или газа в таких резервуарах контролируются породами-покрышками, только в кровле и с боков коллектора, а внизу,

по всей площади, они подпираются водой.

Литологически ограниченные резервуары – это линзовидные проницаемые тела, заключенные в толще непроницаемых пород (см.

рис. 3, г).

По гидродинамическим условиям выделяются природные резервуары с открытой, полуоткрытой (полузакрытой) и закрытой гидродинамическими системами.

Гидродинамически открытые системы имеют связь с дневной поверхностью, которая может быть непосредственной и опосредованной. В первом случае проницаемые породы пластового или массивного ПР выходят на поверхность. Во втором случае связь с

|

8 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

поверхностью происходит через проницаемые породы другого возраста и состава или по проводящим разрывным нарушениям.

Формирование залежей нефти в резервуарах с открытой гидродинамической системой может произойти только за счёт гидравлического экранирования, когда нефть удерживается напором вод и капиллярными силами или за счёт образования асфальтовой пробки.

Полуоткрытые гидродинамические системы связаны с пластовыми ПР. Движение флюидов в них происходит на значительной площади от области питания к области разгрузки. Пластовые давления обычно соответствуют гидростатическим давлениям.

Гидродинамические системы массивных ПР на глубине связаны с пластовыми ПР и поэтому являются их разновидностью.

Гидродинамически закрытые системы связаны в основном с литологически ограниченными резервуарами, в которых движение флюидов ограничено или невозможно. В них часто образуются аномально высокие пластовые давления.

При смене инфильтрационного гидродинамического режима на элизионный пластовые ПР становятся неоднородными. В них появляются блоки с различными коэффициентами аномальности пластовых давлений. Такие ПР предложено называть дифференцированными пластовыми резервуарами.

3.Свойства пород-флюидоупоров

Изучение коллекторских свойств пластов проводится по образцам керна, материалам промыслово-геофизических исследований и по данным испытания скважин на приток. Породы-флюидоупоры (покрышки).

Сохранение скоплений нефти и газа в породах-коллекторах невозможно, если они не будут перекрыты непроницаемыми для флюидов

(нефти, газа и воды) породами. Перекрывающие нефтяные и газовые залежи плохо проницаемые породы называют покрышками. Роль пород-нефтегазоводоупоров выполняют глины, соли, гипсы, ангидриты и некоторые разности карбонатных пород. Породы-покрышки различаются по характеру распространения, мощности, наличию или отсутствию нарушений сплошности, однородности сложения,

плотности, проницаемости, минеральному составу. Различают региональные, субрегиональные, зональные и локальные покрышки.

Региональные покрышки имеют широкое площадное распространение, характеризуются литологической выдержанностью и, как правило,

значительной мощностью.

|

9 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Обычно они прослеживаются в пределах отдельных регионов, таких, как Волго-Уральская, ЗападноСибирская провинции и т. д.

Зональные покрышки выдержаны в пределах отдельной зоны поднятий (по площади распространения они уступают региональным). Реже встречаются локальные покрышки (в пределах местоскопления), которые обусловливают сохранность отдельных залежей. Наличие трещиноватости в породах-флюидоупорах снижает их экранирующие свойства. Например, в зонах региональных разломов первоначальные пластичные свойства глин и солей утрачиваются, они становятся хрупкими, с раскрытыми трещинами и могут пропускать флюиды. Важную роль в экранирующих свойствах покрышек играет степень их однородности: присутствие прослоев песчаников и алевролитов ухудшает их качество.

Алевролитовая примесь по мере увеличения ее содержания в глинах оказывает влияние на структуру порового пространства. Более чистые разности глин уплотняются интенсивней и характеризуются преимущественно тонкими сечениями поровых каналов, а также низкой проницаемостью. Наиболее широко распространены глинистые покрышки. Глины характеризуются пластичностью, зависящей от степени дисперсности слагающих, их минеральных частиц, химического состава и способности к ионному обмену этих частиц. Известно, например,

что монтмориллонитовые глины обладают лучшими экранирующими свойствами по сравнению с каолинитовыми. Надежным экраном является каменная соль, которая благодаря своей пластичности деформируется без нарушения сплошности.

Ангидриты значительно более хрупкие, чем соль, и не являются такими надежными экранами. Вместе с тем абсолютно непроницаемых для нефти и газа покрышек в природе не существует. В. П. Савченко на основе экспериментальных работ установил, что глинистая покрышка удерживает только такую залежь, избыточное давление в которой меньше перепада давлений, обусловливающего начало фильтрации флюидов сквозь эту покрышку. Чем больше мощность покрышки, тем выше ее изолирующие качества и способность удерживать залежи с большими высотами. На больших глубинах вследствие потери воды глинистые породы превращаются в хрупкие тела и могут стать породами-коллекторами.

Наиболее надежными флюидоупорами являются глинистые толщи и эвапориты (соль, гипс, ангидрит).

Среди глинистых покрышек относительно хорошими флюидоупорами являются монтморил-лонитовые разности, которые при наличии влаги разбухают и совершенно теряют фильтрационные свойства.

|

10 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |