Тема 3. Каменные угли. Происхождение

.pdfВВЕДЕНИЕ

Два десятилетия подряд уголь находился в тени нефтяного бума. Горы не находившего сбыт угля росли в небо. Закрывались бессчетные шахты, сотни тыщ горняков теряли свое рабочее место. Район Аппалачей США, когдато цветущий угольный бассейн ,

превратился в один из более сумрачных районов бедствий. Беспорядочный, проходящий под нажимом монополий переход на дешевую,

импортированную – в основном с близкого Востока – нефть обрек уголь на роль “золушки”, лишенной грядущего. Но это не вышло в ряде государств, в том числе и в бывшем СССР, которые учитывали достоинства энергоструктуры, опирающейся на национальные ресурсы.

Угольные запасы рассредоточены по всему миру. Большая часть промышленных государств ими не обделено. Землю опоясывают две богатые угольные зоны. Одна простирается через страны бывшего СССР, через Китай, Северную Америку до Центральной Европы. Другая,

более узенькая и менее богатая, идет от Южной Бразилии через Южную Африку в Восточную Австралию. Более значимые залежи каменного угля находятся в странах бывшего СССР, США и Китае.

Каменный уголь доминирует на западе Европы. Главные каменноугольные бассейны в Евразии: Южный Уэльс, Валансьен-Льеж,

Саарско-Лотаргинский, Рурский, Астурийский, Кизеловский, Донецкий, Таймырский, Тунгусский, ЮжноЯкутский, Фуньшуньский; в

Африке: Джерада, Абадла, Энугу, Уанки, Витбанк; в Австралии: крупная Синклиналь, Новый Южный Уэльс; в Северной Америке: Грин-

Ривер, Юннта, Сан-Хуан-Ривер, Западный, Иллинойский, Аппалачский, Сабинас, Техасский, Пенсильванский; в Южной Америке: Караре,

Хунин, Санта-Катарина, Консепсьон. На Украине следует отметить Львовско-Волынский бассейн и обеспеченный месторождениями Донбасс.

1.Происхождение ископаемых углей

Исходным материалом для образования углей служила высокоорганизованная растительность (гумусовые угли), а также скопления микроорганизмов и планктона водоемов (сапропелитовые угли).

Высокоорганизованная растительность состоит главным образом из целлюлозы, лигнина, смол и восков. Состав целлюлозы может быть выражен формулой (C6H10O5)n, где n=100-1200. Лигнин (60 – 70 % С, 4 – 7 % Н2) – высокомолекулярное соединение, построенное из ядер ароматической структуры. Смолы состоят преимущественно из циклических соединений. В состав смол входят в основном сложные

|

1 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

эфиры одноатомных спиртов и кислот. Смолы легко окисляются и полимеризуются. Воски принадлежат к алифатическим соединениям, и

они близки к жирам.

В первой стадии образования угля растения превращались в торф, при этом происходило накапливание гуминов. Этот процесс называют гумификацией. Гумины – это высокомолекулярные полимеризованные или конденсированные полициклические соединения. Они являются основной частью органической массы гумусовых каменных углей и представляют собой бурые аморфные образования,

образовавшиеся из гуминовых кислот. Бурые угли по внешним признакам разделяются на мягкие (землистые и сланцевые) и твердые

(гладкие и блестящие).

Вторая стадия – превращение торфа в ископаемые угли (процесс углефикации) – протекала после покрытия залежей торфа минеральными осадками под воздействием аэробных (в присутствии кислорода) и анаэробных (при отсутствии кислорода)

микроорганизмов, что вело к накоплению углерода и снижению кислорода.

Кроме гумусовых углей, наиболее распространенных в природе, существуют сапропелитовые угли, образовавшиеся из сапропеля.

Сапропель – продукт разложения отмирающего планктона без доступа воздуха. Органическое вещество сапропелитовых углей состоит из циклических и полициклических карбоновых кислот и кислот жирного ряда. В основе строения этих углей – неароматическая структура. Их особенностью является повышенное количество водорода.

По совокупности свойств ископаемые угли могут быть отнесены к высокомолекулярным соединениям, включающим в состав молекулы сотни и даже тысячи атомов с многократным повторением основной структурной группировки атомов. Структура углей характеризуется конденсированными ароматическими системами, имеющими боковые алифатические цепи и кислородсодержащие группы.

Результаты рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о наличии внутри конденсированной системы сочетаний конденсированных колец, связанных между собой мостиковыми углеродными связями.

|

2 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

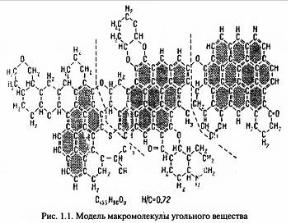

Рисунок 1.1 - модель макромолекулы угольного вещества (модель ванн Кревелена)

На рисунке 1.1 изображена модель макромолекулы угольного вещества (модель ванн Кревелена), построенная с учетом наибольшего количества опытных данных. Молекула не является плоской. Заштрихована ароматическая часть структуры молекулы. Макромолекулу угля следует рассматривать как конденсированную ароматическую систему – ядро, окруженное молекулами, связанными с ним химическими связями. При термическом разложении гумусовых углей в первую очередь отщепляются боковые группы. При этом по количеству летучих веществ можно судить о соотношении боковых групп и ядерной части макромолекул углей. Измерения величины парамагнитного резонанса углей свидетельствуют о наличии в углях свободных радикалов.

2.Состав углей

Описанием ингредиентов ископаемых углей и изучением их свойств занимается отрасль науки, называемая петрографией углей.

Петрографический состав угля представляет собой информацию о степени метаморфизма, мацеральном составе и распределении минералов в исследуемом угле. Органическое вещество каменных углей, наблюдаемое под микроскопом в отраженном свете с масляной иммерсией, состоит из мацералов, различающихся между собой по цвету, показателю отражения, микрорельефу, морфологии, структуре и степени ее сохранности, а также по размерам, анизотропии и твердости. Мацералы - микроскопически различимые органические

|

3 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

составляющие угля, аналогичные минералам неорганических пород, но отличающиеся от них тем, что не имеют характерной кристаллической формы и постоянного химического состава. При количественном петрографическом анализе мацералы углей объединяют в группы с близкими химико-технологическими свойствами.

Макроскопическую структуру угля определяют четыре ингредиента: витрен, фюзен, дюрен и кларен.

Витрен – основной ингредиент угля. Это вещество коллоидного характера. Его присутствие придает углю хрупкость и блесткость.

При добыче угля витрен превращается в мелочь.

Фюзен по своему строению подобен древесному углю. Он легко истирается в пыль и не обладает способностью переходить в пластическое состояние при нагревании. Это наименее ценная часть угля, характеризуется пониженным выходом летучих и дает наименьший выход химических продуктов коксования.

Дюрен представляет собой матовую разновидность и в своей массе бесструктурен, включает скопления растительных остатков.

Дюрен придает углям устойчивость при дроблении.

Кларен неоднороден и состоит из прозрачной массы. Он наиболее распространен в углях идущих на коксование.

3.Неорганические составные части углей

Твердое топливо состоит из сложных химических соединений, в основе которых находятся следующие элементы: C, H2, S, O2, N2. В

состав топлива входят также влага W и негорючие твердые (минеральные) вещества А. Влага и зола составляет внешний балласт топлива, а

кислород и азот – внутренний балласт.

Минеральные включения в углях представлены глинистыми минералами, сульфидами железа, щелочами, карбонатами, оксидами кремния и прочими минералами.

Влага

Вода может быть связана с угольным веществом химически, адсорбционно или механически. Влажность оказывает существенное влияние на технологические и энергетические свойства угля. С технологической точки зрения воду воду классифицируют на два типа: влагу,

удаляемую механическими способами; влагу, удаляемую только с помощью термических способов.

|

4 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Содержание влаги в угле обозначают W и выражают в процентах. При этом используют следующие величины:

Wp – содержание общей влаги в рабочем топливе;

Wгигр – содержание гигроскопической влаги в воздушно-сухом угле;

Wл – содержание влаги в лабораторной пробе;

Wрвн – содержание внешней влаги в рабочем топливе.

Эти величины связаны следующими соотношениями:

Wp = Wрвн + Wгигр или Wp = Wрвн + Wл (100 - Wрвн)/100.

|

5 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Определение влаги производится путем высушивания навески при температуре 102 – 105 0С до постоянного веса. Потеря веса принимается за содержание влаги в угле.

Кроме влаги на внешней поверхности и в капиллярах угля различают сорбированную влагу, присущую углю по самой природе. Это так называемая влагоемкость угля, обусловленная упругостью водяного пара в окружающей среде. Влагоемкость угля – это количество воды, определяемое при температуре 105 – 110 0С, удерживаемое углем, находящимся во влажном состоянии при 300С в атмосфере с относительной влажностью 96%. Влагоемкость выражается в весовых процентах от влажного угля.

Гигроскопической влагой считают влагу угля, измельченного в порошок и доведенного до воздушно – сухого состояния при температуре 200С и относительной влажности воздуха 65%. Гигроскопическая влага характеризует смачиваемость углей водой.

Чаще всего каменный уголь в пласте шахты содержит 3 – 4 % влаги. При мокром обогащении содержание влаги угля изменяется особенно сильно. Удаление избыточной влаги после мокрого обогащения представляет собой непростую задачу. Отдача влаги неодинакова для различных классов угля, что связано со способностью угля смачиваться водой и адсорбировать ее.

Зола

Содержание минеральных включений в угле и продуктах его обогащения принято оценивать косвенным показателем – зольностью.

Зола – это твердый остаток окисления угля при высокой температуре, который представляет собой смесь минеральных веществ. Количество золы определяют в основном минеральные примеси, содержащиеся в угле.

При высокотемпературном окислении компоненты минеральных примесей претерпевают следующие изменения. Пирит превращается в окись железа и сернистый ангидрид, карбонаты разлагаются с образованием

|

6 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

соответствующего металлического окисла, силикаты и гидраты окиси железа теряют свою воду, щелочи могут частично испаряться.

Для расчета минеральных примесей известны эмпирические формулы.

Аw = 1,1294А + 0,935S – 0,2,

где Аw – содержание минеральных примесей в угле, %;

А – количество золы, определяемое сжиганием, %;

S – содержание серы, %.

На практике часто пользуются зольностью Ас сухого угля, получаемого прокаливанием.

Ас = 100Ал/(100 – Wл)

где Ал – зольность лабораторной пробы, %.

Важной характеристикой углей является степень тугоплавкости золы, которая позволяет судить о жидкоплавкости образующихся шлаков. Для определения степени тугоплавкости золы пользуются следующим эмпирическим соотношением:

(SiO2 + Al2O3)/(FeO + Fe2O3 + CaO + MgO)

Чем выше значение этого отношения, тем труднее плавится зола. различают золу: легкоплавкую (Тпл < 12000C), среднеплавкую (Тпл

= 1200 – 1350 0C), тугоплавкую (Тпл > 13500C). Зола, расплавленная при высокой температуре, образует при охлаждении шлак.

Сера

В угле различают четыре формы серы: пиритную, органическую, сульфатную и элементарную. Содержание пиритной и органической серы в угле может быть от десятых долей процента до нескольких процентов. В общем балансе серы сульфатная и элементарная формы не играют существенной роли, так как содержание сульфатной серы не превышает 0,1 – 0,2 %, а элементарной – меньше 0,2 %.

Общую сернистость угля принято определять двумя формами серы: пиритной и органической. Основной формой серы является, как правило,

|

7 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

пиритная. Органическая сера каменных углей входит в угольное вещество интрамолекулярно и распределена в нем равномерно.

В расчетах принято различать серу колчеданную Sк, органическую Sо и сульфатную Sс. Сульфатные соединения серы при горении переходят в золу. Обе разновидности серы – колчеданная и органическая – подвержены окислению до SO2 c выделением тепла; они образуют горючую или летучую серу (Sл = Sо + Sк). Суммарное содержание летучей и сульфатной серы составляет общую серу Sобщ.

При термической обработке угля сера частично удаляется, в основном за счет разложения пирита. Однако до 70 % серы переходит в полукокс и кокс. уголь ископаемый коксохимический

В отношении серы принята следующая классификация угля:

-малосернистые, с содержанием серы до 1,5 %. В малосернистых углях содержится главным образом органическая сера;

-среднесернистые, с содержанием серы 1,6 – 2,5 %;

-сернистые, с содержанием серы 2,6 – 3,5 %;

-высокосернистые, с содержанием серы выше 3,6 %.

4.Органическая масса угля

Органическую массу угля образуют соединения, в основе которых находятся углерод, водород, кислород, сера и азот.

Углерод

Углерод является основным элементом ископаемых углей. Преобладающая часть углей состоит из сложных молекул циклического строения, основную структуру которых составляет углеводородное кольцо с боковыми группами. При нагревании угля в инертной среде соединения углерода претерпевают деструктивное разложение; происходит отщепление боковых групп молекул, а остающиеся части уплотняются и образуют крупные молекулы с большим содержанием углерода.

|

8 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Водород

Содержание водорода в углях составляет 2 – 10 % и связано обратной зависимостью со степенью углефикации.

Ввиду высокой реакционной способности во всех процессах пирогенетической переработки угля практически весь водород выделяется с летучими продуктами в виде свободного водорода и различных соединений. Содержание водорода в твердом остатке пренебрежимо мало.

Кислород

Содержание кислорода в твердых горючих ископаемых изменяется в широком диапазоне: от 1—2% в антрацитах до 40 % в торфах.

Формы связи кислорода в структуре органической массы угля различны. Около половины всего кислорода находится в термоустойчивой форме, то есть он связан с ядром макромолекулы. Количество кислорода в боковых группах макромолекулы определяет реакционную способность угля; чем больше кислорода в боковых группах, тем более топливо неустойчиво к термическому воздействию.

В общем случае характер разложения угля при термической переработке в инертной среде в значительной мере определяется содержанием в нем кислорода. При энергетическом использовании угля кислород играет негативную роль. Объясняется это тем, что в связанном виде кислород не способен активно участвовать в процессе горения.

Азот

Азот угля оказывает малозаметное влияние на его технологические свойства в отличие от остальных элементов.

Соотношение элементов в органической массе угля существенно зависит от степени углефикации. Так, доля углерода увеличивается со степенью углефикации — от 65 % для бурых углей и свыше 91 % для антрацитов. Соответственно, снижается содержание кислорода (от

30 до 2 %) и водорода (от 8 до 4 %). Содержание азота и серы в меньшей степени зависит от углефикации. Соотношение С:Н2 возрастает по мере увеличения

|

9 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

углефикации углей. Соответственно, снижается содержание кислорода (от 30 до 2 %) и водорода (от 8 до 4 %). Содержание азота и серы в меньшей степени зависит от углефикации. Соотношение С:Н2 возрастает по мере увеличения углефикации углей.

Летучие вещества

При высокотемпературном нагреве без доступа воздуха уголь разлагается, в результате чего происходит выделение паро- и

газообразных продуктов (в основном углеводородов), которые принято называть летучими веществами. После выделения из спекающихся углей летучих веществ остающуюся твердую массу называют коксовым остатком (корольком).

Содержание и состав летучих веществ, образующихся при термическом воздействии на уголь, зависят от условий термического воздействия (температуры и времени нагрева), поэтому определение выхода летучих веществ регламентировано стандартными условиями.

5.Физические свойства углей

Физические свойства углей и минеральных примесей существенно влияют на формирование основных параметров,

характеризующих гранулометрический и фракционный составы и их изменение в процессах добычи, транспортировки и обогащения.

С механической прочностью, хрупкостью, дробимостью угля и сопутствующих пород связаны гранулометрический состав, шла-

мообразование и абразивное воздействие на рабочие поверхности. Плотность угольного вещества и минеральных примесей, зависящая от петрографического состава и стадии метаморфизма, насыщение минеральными включениями, их дисперсность и характер сращенности с угольным веществом определяют выход и качество легких фракций и характер их распределения. Эти параметры являются определяющими при выборе методов обогащения и рационального использования продуктов обогащения.

|

10 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |