Геология нефти

.pdfОбщие указания

Дисциплина «Геология нефти и газа и инженерная геология» состоит из двух самостоятельных наук – «Геология нефти и газа»,

целью которой является изучение состава, свойств, происхождения нефти и газа, процессов формирования и разрушения залежей, а также закономерностей их распространения; «Инженерная геология» - наука, изучающая свойства горных пород, природные геологические и инженерно-геологические процессы в верхних горизонтах земной коры в связи со строительной деятельностью человека.

Входе выполнения контрольной работы по дисциплине «Геология нефти и газа и инженерная геология» студентам следует познакомиться с решением некоторых практических задач, которые пригодятся для последующего успешного усвоения специальных дисциплин нефтегазового профиля.

Контрольная работа включает в себя два задания, при выполнении которых следует использовать приведенные в методическом указании образцы.

Вприложениях к методическим указаниям приведены необходимые справочные материалы.

Номер варианта выдается преподавателем. Задания следует выполнять в тонкой школьной тетради.

Задание № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И ВИДА ГРУНТА

Грунты состоят из отдельных частиц различной формы, крупности и вещественного состава. Группа частиц с приблизительно одинаковыми диаметрами определенного диапазона называется фракцией. Наиболее распространенная классификация определяет следующие наименования грунтовых частиц в зависимости от фракций.

Процентное содержание фракций грунта по массе называется гранулометрическим (механическим) составом грунта. Это один из важнейших факторов, определяющих физико-механические свойства грунта. От него в значительной мере зависят сжимаемость грунтов и их сопротивление сдвигу (деформационные и прочностные показатели), пористость и водопроницаемость, пластичность, усадка и разбухание (для связных грунтов) и др.

Гранулометрический состав определяется с помощью гранулометрического (механического) анализа, заключающегося в разделении грунта на отдельные фракции. Этот анализ необходим : - для определения наименования песчаных грунтов по крупности (пески гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые); для определения приблизительного значения коэффициента фильтрации (по эмпирическим формулам); для определения возможности суффозии грунтов; для различных фильтрационных расчетов и т.д.

Существует много способов проведения гранулометрического анализа. В нашей стране наибольшее распространение получили следующие: ситовый (просеивание грунта через набор сит), пипеточный, ареометрический и др. Ситовый способ применим для фракций размером до 0,1 мм, ареометрический способ применяется для более мелких фракций -пылеватых и глинистых.

Гранулометрический состав песчаных грунтов определяется по ГОСТ 12536-79 «Методы лабораторного определения гранулометрического и микроагрегатного состава».

Определение гранулометрического состава грунта (ситовой анализ)

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Необходимое оборудование: технические весы с разновесами, шпатель, набор стандартных сит, чашечки, пестик с фарфоровой ступкой.

Методика определения

1.Образец песчаного грунта довести до воздушно-сухого состояния и отобрать пробу массой 100 г.

2.Сита расположить вертикальной колонкой так, чтобы отверстия их уменьшались сверху вниз: 10, 5,… 0,1 мм и поддон. На верхнее сито высыпать подготовленную навеску грунта.

3.Верхнее сито закрыть крышкой и легкими круговыми движениями в течение 3 мин просеять грунт через набор сит. В результате просеивания проба грунта разделяется на фракции: на верхнем сите – 10 мм, на следующем – 5…10 мм, ниже – 2…5 мм и т.д. На поддоне останется фракция < 0,1 мм.

4.Содержимое каждого сита и поддона высыпать в заранее взвешенные чашечки и взвесить. Полученный результат (после вычитания массы чашечки) выразить в процентах к массе всей навески и занести в журнал. Расхождение между массой навески и суммой масс всех фракций более 1% не допускается. Навеску распределить пропорционально массе фракций. При отсутствии специальных чашечек содержимое сит и поддона можно высыпать прямо на чашу весов, предварительно протерев ее. Результаты каждого взвешивания записывать

вграфу «Масса фракции».

Расчетная задача

По приведенным в табл. 1 результатом ситового анализа несвязанного грунта постройте интегральную кривую зернового состава, определите степень неоднородности, коэффициент выветрелости и дайте наименование грунта по этим показателям.

Таблица 1.

Зерновой состав частиц, % |

|

|

|

|

|

Варианты |

|

|

|

|

|

|

|

|||

по массе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

более 200 мм |

0 |

2 |

12 |

4 |

5 |

3 |

8 |

5 |

12 |

|

9 |

11 |

6 |

0 |

8 |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200-100 |

12 |

4 |

27 |

4 |

31 |

2 |

15 |

2 |

4 |

|

5 |

7 |

2 |

13 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100-60 |

16 |

2 |

3 |

6 |

5 |

21 |

2 |

12 |

13 |

|

1 |

19 |

4 |

5 |

5 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

60-40 |

9 |

3 |

41 |

5 |

2 |

22 |

4 |

17 |

24 |

|

49 |

20 |

9 |

22 |

8 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40-20 |

28 |

6 |

3 |

11 |

20 |

18 |

7 |

20 |

5 |

|

15 |

26 |

10 |

35 |

14 |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20-10 |

11 |

14 |

2 |

43 |

18 |

15 |

50 |

0 |

5 |

|

11 |

8 |

31 |

13 |

37 |

28 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10-5 |

3 |

28 |

3 |

19 |

10 |

7 |

9 |

31 |

30 |

|

2 |

3 |

25 |

7 |

7 |

33 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5-2 |

2 |

17 |

3 |

4 |

6 |

1 |

1 |

12 |

1 |

|

2 |

2 |

5 |

3 |

8 |

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Менее 2 мм |

19 |

24 |

6 |

4 |

3 |

11 |

4 |

1 |

6 |

|

6 |

4 |

8 |

2 |

12 |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Степень окатанности частиц |

ок |

н |

ок |

н |

н |

ок |

ок |

ок |

ок |

н |

н |

н |

ок |

н |

ок |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Полный остаток на сите с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

диаметром отверствия 2 мм |

58 |

54 |

82 |

88 |

93 |

46 |

59 |

67 |

78 |

81 |

63 |

92 |

75 |

86 |

68 |

|

после испытания на |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

истираемость, % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Примечания к табл.: ококатанные, н- неокатанные обломки.

Пример решения (вариант 15)

Для установления наименования грунта по зерновому составу последовательно определяют суммарное содержание частиц (%), начиная от наиболее крупных фракций, и сравнивают его с табличными значениями (см. приложение 1). В нашем случае грунт содержит более 50% частиц крупнее 2 мм (46+33+15 =94%), следовательно данный грунт является гравийным (с учетом преобладания окатанных частиц).

Для построения интегральной кривой зернового состава вычисляют суммарное содержание частиц (%), начиная от самых мелких фракций, результаты заносят в таблицу 2.

Таблица 2.

Диаметр частиц, |

<2 |

<5 |

<10 |

<20 |

<40 |

<60 |

<100 |

<200 |

|

d мм |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Суммарное |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

содержание частиц |

6 |

21 |

54 |

82 |

91 |

96 |

96 |

96 |

|

А, % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

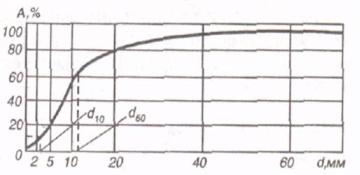

По этим данным строят кривую (см. рис. 1), откладывая по оси абсцисс диаметр частиц, а по оси ординат суммарное содержание частиц (%). Эффективные диаметры d10 и d60 находят по графику, проводя горизонтальные прямые через точки на оси ординат, соответствующие 10 и 60%, до пересечения с интегральной кривой, и опускают перпендикуляр из точек пересечения на ось абсцисс.

3

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Рис. 1. Интегральная кривая зернового состава.

В нашем случае определяется: d10 =3,3 мм, d60 = 11,5 мм, по этим данным вычисляют степень неоднородности Сu = d60 /d10 = 3,5. Коэффициент выветрелости грунта определяют по выражению

kwr = (k1-k0)/k1, где k0 – отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм до испытания на истираемость, k1 – то же, после испытания на истираемость.

То есть, для данного варианта: k0 = 6/94 = 0,06, после испытания на истираемость на сите 2 мм осталось 68% частиц, а менее 2 мм, следовательно, оказалось 32% частиц, тогда, k1 = 32/68 = 0,47, и kwr = (0,47-0,06)/0,47=0,87.

Таким образом, исследуемый грунт, с учетом проведенных вычислений и данных представленных в приложении 1, имеет наименование - крупнообломочный, гравийный, неоднородный, сильно выветрелый.

Задание № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Химический состав подземных вод зависит от литологического состава вмещающих пород, условий питания, залегания и дренирования водоносных горизонтов. Их минерализация формируются в результате действий процессов растворения, окисления, диффузии, испарения, смешения, гидрации, доломитизации и др.

Все природные воды – это растворы содержащие ионы, коллоидные и взвешенные частицы, газы. В воде найдено более половины известных элементов из таблицы Менделеева.

Главными ионами являются шесть:

Хлор ион Сl– |

Ион натрия Na+ |

Сульфат ион SO42 – |

Ион кальция Ca2+ |

Гидрокарбонат ион НСО3– |

Ион магния Mg2+ |

Пресные воды характеризуются минерализацией менее 1 г/л, минеральные воды – 1-50 г/л, при минерализации >50г/л речь идет о рассолах.

Из газов, присутствующих в воде, наибольшее значение имеет содержание –двуокиси углерода – СО2, сероводорода - Н2S, так как от их содержания зависят ее агрессивные свойства. Кроме того, бывает важно знать содержание О2, аргона, метана – СН4, этана – С2Н6, пропана

– С3Н8, бутана – С4Н10. Этан, пропан и бутан - углеводородные газы более тяжелые, чем метан, обычно связаны с нефтеносными отложениями.

Общий химический анализ обычно делается для общей характеристики воды. В настоящее время обязательно определение пяти главных ионов: Cl-, SO42-, HCO3-, Ca2+, Mg2+ (Na+ определяют по разности). Анализ этих 6-и главных ионов, удельного веса, и рН воды, называют стандартным или шестикомпонентным.

|

4 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

рН – реакция среды – т.е. щелочно-кислотные свойства воды, определяется концентрацией водородных ионов. В кислых средах присутствуют соли железа, а в щелочных – сода.

Результаты химического анализа подземных вод выражают в виде содержания отдельных ионов в ионно-весовой, эквивалентной и процентно-эквивалентной формах:

В нефтепромысловой практике пользуются также характеристикой вод по Пальмеру. Выделяется 6 солевых групп – S1 – первая соленость, S2 – вторая соленость, первая щелочность – А1, вторая – А2, третья соленость S3, третья щелочность – А3.

Характеристика вод по Пальмеру – это солевые группы, полученные путем комбинирования отдельных ионов и выражающие химические свойства вод – соленость, жесткость, щелочность, кислотность.

Первая соленость представлена солями сильных оснований и сильных кислот: хлоридом натрия и сульфатом натрия.

Вторая соленость представлена солями щелочноземельных металлов и сильных кислот – это хлориды и сульфаты кальция и магния. Это постоянная жесткость воды.

Первая щелочность представлена солями щелочных металлов и слабых кислот – питьевая сода (NaHCO3). При наличии соды вода имеет щелочную реакцию. Если есть S2 вода жесткая, если есть А1 вода - щелочная (мягкая).

Вторая щелочность – соли щелочноземельных металлов и слабых кислот (гидрокарбонаты кальция и магния). Это устранимая жесткость воды

Третья соленость получается при соединении сильных анионов с очень слабыми катионами - ионами трехвалентных металлов: хлориды и сульфаты железа, алюминия, свободная серная и соляная кислоты. Вода кислая, кислотная.

Третья щелочность соответствует соединениям слабых анионов с трехвалентными катионами. Значение её ничтожно.

Сульфатно-натриевый и гидрокарбонатно-натриевый типы соответствуют континентальным условиям, хлоридно-магниевый тип - морской обстановке, хлоридно-кальциевый тип – глубинной обстановке, отсюда и генетический тип воды (в общих чертах).

Наиболее распространенные типы вод нефтяных месторождений – гидрокарбонатно-натриевый и хлоридно-кальциевый, свойственный обстановке затрудненного и весьма затрудненного водообмена и восстановительным условиям. Главную роль в составе вод нефтяных месторождений играют среди анионов – хлорид-ион, среди катионов – ион натрия.

Расчетная задача

Используя данные таблицы 3 вычислите погрешность химического анализа подземной воды, определите ее класс, группу и наименование. Определите вид жесткости подземной воды. Запишите состав воды в виде формулы солевого состава. Используйте приложения 2-4.

5

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Таблица 3.

Варианты |

рН |

|

|

Содержание ионов, мг/л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

НСО3- |

SО42- |

Сl- |

Na+ |

Ca2+ |

Mg2+ |

|

|

|

||||||

1. |

5,7 |

353 |

126 |

168 |

247 |

8 |

26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

6 |

408 |

183 |

6245 |

3438 |

499 |

166 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

8 |

649 |

231 |

722 |

468 |

34 |

140 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4. |

5,1 |

264 |

4846 |

5395 |

131 |

3825 |

767 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5. |

7 |

992 |

667 |

762 |

736 |

301 |

58 |

|

|

|

|

|

|

|

|

6. |

7,5 |

358 |

110 |

559 |

231 |

124 |

22 |

|

|

|

|

|

|

|

|

7. |

3,1 |

- |

6310 |

1018 |

212 |

1117 |

1204 |

|

|

|

|

|

|

|

|

8. |

4,8 |

1950 |

170 |

210 |

330 |

260 |

180 |

|

|

|

|

|

|

|

|

9. |

5,8 |

930 |

76 |

24 |

93 |

194 |

45 |

|

|

|

|

|

|

|

|

10. |

6,2 |

2330 |

110 |

90 |

490 |

370 |

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

11. |

7 |

3380 |

3400 |

2880 |

48900 |

- |

40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

12. |

6,5 |

72 |

319 |

822 |

468 |

21 |

112 |

|

|

|

|

|

|

|

|

13. |

7,1 |

3904 |

6 |

387 |

1526 |

104 |

41 |

|

|

|

|

|

|

|

|

14. |

8,7 |

31 |

65 |

9771 |

3400 |

2306 |

202 |

|

|

|

|

|

|

|

|

15. |

4,7 |

- |

6310 |

14 |

212 |

1112 |

852 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пример решения (вариант № 15)

Теоретически суммы анионов и катионов, выраженные в мг-экв форме должны быть равны, поэтому для определения погрешности пересчитывают данные анализа из мг/л в мг-экв/л, используя пересчетные коэффициенты (прил. 3), результаты записывают в табл. 4.

Например, содержание в воде гидрокарбонат-иона равно: 353 * 0,0164 = 5,79 мг-экв/л, где 353 мг/л —содержание иона по условию задачи; 0,0164—-пересчетньтй коэффициент. Отдельно суммируют содержание анионов и катионов. Относительная погрешность анализа: х = [|(13,15—13,281|)/(13,15 + 13,28)*100≈ 0,5%.

Далее выражают химический состав воды в %-экв форме, приняв суммы анионов и катионов за 100 % каждую, и записывают в следующую графу табл. 4.

6

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Макет космического корабля «Восток-1» в павильоне «Космос» на ВДНХ. За ним — цитата К. Э. Циолковского:

«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчёт. И уже в конце концов исполнение венчает мысль»

В связи с тем, что при анализе воды сухой остаток не определялся, вычисляют его приближенно. При выпаривании все негазообразные вещества, кроме гидрокарбонат-иона, переходят в сухой остаток. Гидрокарбонат-ион распадается по уравнению: 2НСО3- → СО32- + С02 + Н2О. При этом в виде диоксида углерода и паров воды теряется около 0,5 его массы, точно 0,508. Экспериментально

определенный сухой остаток всегда больше вычисленного (с учетом 0,5 НСО3), иногда на 5...12 %. Учитывая это, общую минерализацию (сухой остаток) приближенно вычисляют по формуле:

М =(1,05...1,12)(0,5НСО3- + SО42- + Сl- + Nа+ + Са2+ + Мg2+ ≈ 1,1(0,5 - 353 + 126 +168 + 247 + 8 + 26) ≈ 827 мг/л.

Таблица 4.

Анионы |

|

Содержание |

|

Катионы |

|

Содержание |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

мг/л |

|

мг-экв/л |

%-экв |

мг/л |

|

мг-экв/л |

%-экв |

||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

НСО3- |

353 |

|

5,79 |

|

44 |

Nа+ |

247 |

|

10,74 |

|

81 |

SО42- |

126 |

|

2,62 |

|

20 |

Са2+ |

8 |

|

0,40 |

|

3 |

Сl- |

168 |

|

4,74 |

|

36 |

Мg2+ |

26 |

|

2,14 |

|

16 |

Итого |

647 |

|

13,15 |

|

100 |

Итого |

281 |

|

13,28 |

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По классификации Щукарева (прил. 4) вода называется хлоридно-гидрокар-бонатная натриевая и относится к 26-му классу, группе

А.

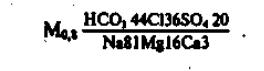

Формулу солевого состава составляют в виде дроби, в числителе которой записывают анионный состав воды (%-экв) в убывающем порядке, а в знаменателе — катионный. Перед дробью записывают содержание газов и специфических элементов, если они имеются в воде, и общую минерализацию М. В названии читаются первые два аниона, а затем первые два катиона. При записи названия воды анионный и катионный состав пишут в виде дроби:

Кроме формулы солевого состава на практике часто пользуются формулой Курлова, в которой не записывают ионы, содержание которых менее 10%. В формуле Курлова также может быть указано содержание газов и температура воды.

Общую жесткость определяют как сумму катионов кальция и магния, выраженных в мг-экв/л: 0,4 +2,14 = 2,18 мг-экв/л. В полученному значению, с привлечением данных приложения 2, вода варианта 15 классифицируется как мягкая.

Название воды: пресная, гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-магниевая, мягкая, кислая, 26 класс, группа А.

Определение характеристики вод по Пальмеру

7

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

(использовать данные по содержанию ионов в %-экв, столбцы 4 и 8 табл. 4) Для определения характеристик по Пальмеру используют следующие формулы:

1) Если (rCl- +rSO42-) > r Na+ , (где знак (r) перед ионом, указывает на содержание последнего в эквивалентной форме) то солевые группы определяют по следующим формулам:

S1 = r Na+

S2 = rCl- +rSO42- - r Na+

A1 = 0

A2 = r Na+ + r Mg2++ r Ca2+ - rCl- - rSO42- = r НСО3-

(если сумма катионов и анионов в %-экв равна 100%, то во всех формулах добавляется множитель 2 ) 2) Если (rCl- +rSO42-) < r Na+ , то солевые группы определяют по следующим формулам:

S1 = rCl- +rSO42- ; S2 = 0 A1 = r Na+ - rCl- - rSO42-

A2 = r Mg2++ r Ca2+ = (rCl- +rSO42- + НСО3-) – r Na+

Таким образом, для вод варианта 15

(rCl- +rSO42-) < r Na+ , т.к. 36+20<81

Следовательно, S1 = 36+20 =56 %-экв; S2 = 0; A1 = 81-36-20 = 25 %-экв; A2 = 3+16 =19 %-экв. Класс 1, щелочная (мягкая вода)

приложение 5.

3. Список используемой литературы

1.В.П. Ананьев, А.Д. Потапов. Инженерная геология. -М.: Высшая школа. 2002. 501 с.

2.А.А. Карцев. Геология нефтяных и газовых месторождений.- М.: ГНТИ. 1963. 350 с.

3.Геологи нефти и газа: Учебник для вузов/ Э.А. Бакиров, В.И. Ермолкин, В.И. Ларин. и др.- М.: Недра. 1990. 240 с.

4.ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.-М.: 1995.

5.С.Н. Чернышев, А.Н.Чумаченко, И.Л.Ревелис. Задачи и упражнения по инженерной геологии. – М.: Высш. шк., 2002. 254 с.

8

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |

Содержание

Общие указания.

1.Задача № 1.

2.Задача № 2.

3.Список используемой литературы. Приложение

1.Классификация крупнообломочных и песчаных грунтов по ГОСТ 25100-95.

2.Классификация подземных вод.

3.Коэффициенты для пересчета содержания в воде главных ионов из мг в мг-экв.

4.Химическая классификация состава воды.

5.Классификация вод по Пальмеру.

Приложение 1. КЛАССИФИКАЦИЯ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ПО ГОСТ 25100—95

1. По зерновому составу

|

9 |

Консорциум н е д р а |

Консорциума Н е д р а |