Конспект

.pdf

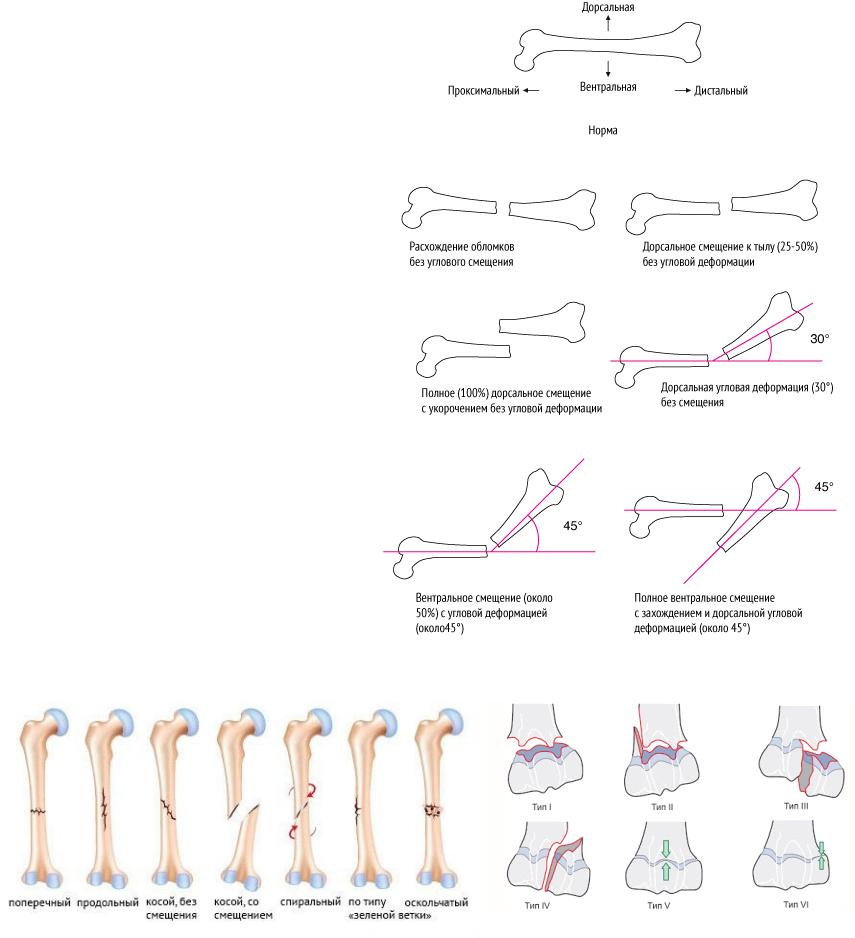

Травматиеские повреждения

( вывих, перелом, переломовывих, отрыв связок и.т.д.)

Перелоы — нарушение меаниеской целости кости

Основные симптомы переломов: |

Косвенные симптомы перелома: |

||||

|

|

|

|

|

деформация кости |

|

линия перелома |

||||

а) светлая полоска |

(по типу «зелёной веточки» у детей или поднадкостничные) |

||||

б) тёмная полоска |

дополнительные тени (гематома и др.) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нарушение целостности кортикального слоя |

|

||

Рентгенолог на основании только рентгеновской |

|

||||

картины не во всех случаях может сказать пострадала |

|

||||

ли капсула сустава, хрящ, и даже не может уверенно |

|

||||

определить закрытый перелом или открытый, хотя при |

|

||||

обычном осмотре места повреждения это видно сразу. |

|

||||

Все обнаруженные рентгенологические симптомы |

|

||||

безусловно необходимо сочетать с клиническими |

|

||||

данными. |

|

||||

Если на рентгенограммах в 2-х проекциях врач |

|

||||

убедился, что смещение отсутствует или не превышает |

|

||||

нескольких миллиметров, а взаимоотношение |

|

||||

фрагментов нормальное, в протоколе делают запись: |

|

||||

перелом практически без смещения (так как перелома |

|

||||

вовсе без смещения не бывает). |

|

||||

По рекомендации Г. А. Зедгенидзе, П. Л. Жаркова придерживаются 5 этапов исследования:

1)При обращении больного в лечебное учреждение.

2)Сразу же после репозиции

3)При появлении клинических признаков консолидации.

4)В стационаре при выписке больного.

5)Через 1—2 года для определения функциональной полноценности кости или сустава.

Для сращения перелома необходимы

-иммобилизация конечности

-репозиция костей

По отношению к ростковому хрящу и эпифизу различают несколько типов переломов (классификация Salter-Harris)

Доброкаественные опухои |

Злокаественные опухои |

правильная форма

четкие ровные контуры (иногда – ободок склероза)

R-логическая структура опухоли идентична структуре материнской ткани

очень редко имеет место деструкция кости

оттесняют окружающую ткань без ее разрушения

отсутствует мягкотканный компонент;

медленный, экспансивный рост;

периостальная реакция отсутствует;

нет, либо редкие рецидивы;

не метастазируют.

неправильная форма

неровные, бугристые контуры без четкой границы

структура беспорядочная, неоднородная

деструктивные изменения окружающих тканей

мягкотканный компонент

инфильтративный рост

симптом «козырька»;

симптом спикул (шипиков = игольчатого периостита);

метастазируют

рецидивируют

метастазы — множественные разнокалиберные округлые изоморфные очаговые поражения

Классификация: |

Пути распространения: |

остеолитические |

гематогенный |

остеобластические |

лимфогенный |

смешанные |

имплантационный |

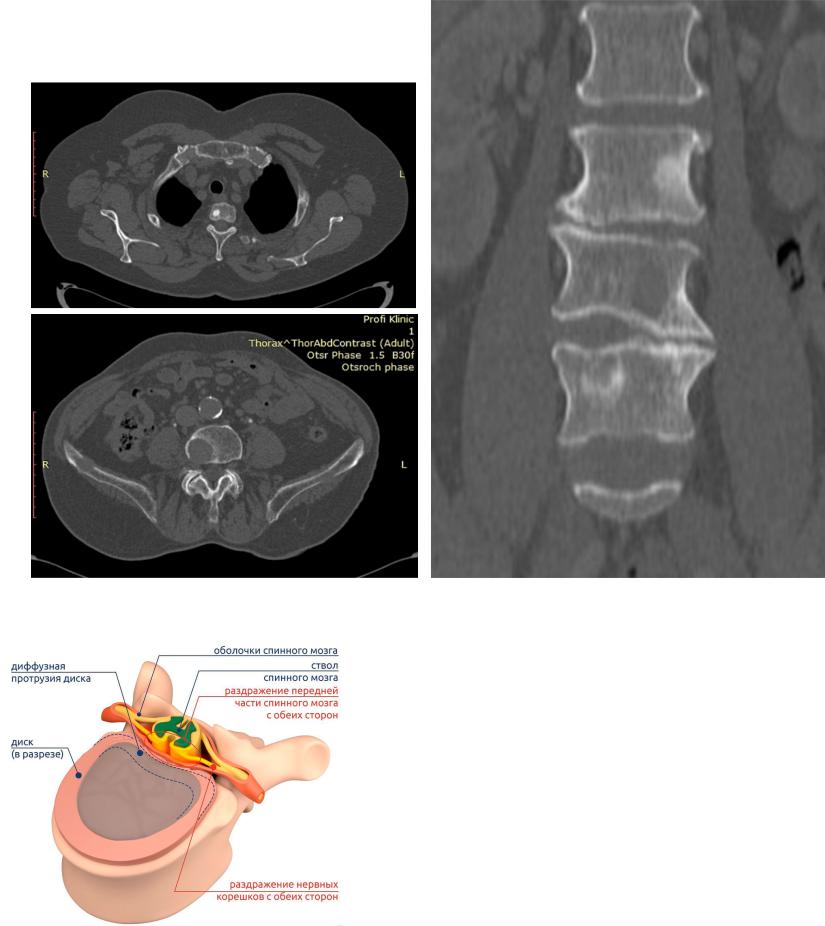

спондилез - окостенение спереди (разрастание остеофитов) спондилоартроз - сзади (субхондральный остеосклероз)

экструзия - выпячивание межпозвоночного диска назад

грыжа - задняя экструзия

протрузия - процесс при котором межпозвоночный диск выбухает

в позвоночный канал

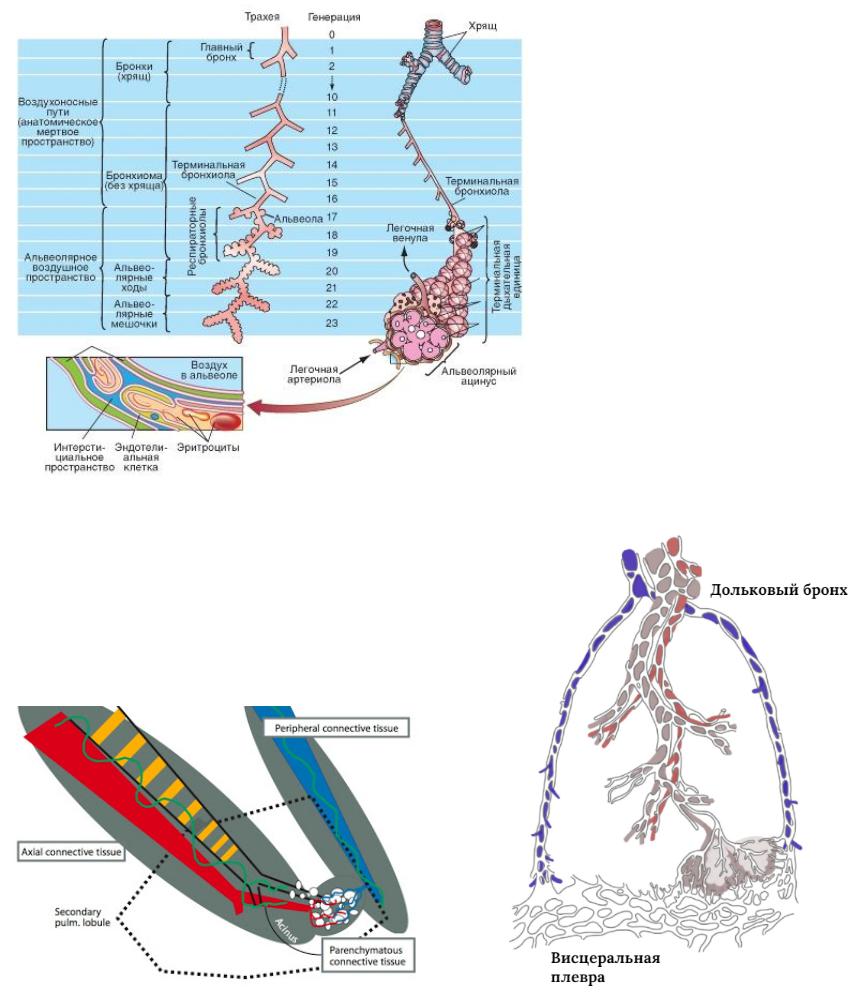

Луевая диагностика забоеваний легких и плевры

Разрешающая способность КТ

Разрешающая способность ВРКТ более 0,1 мм

Видны:

бронхи до 8 генерации легочные артерии легочные вены междольковые перегородки висцеральная плевра внутрилегочные лимфоузлы

Не видны:

бронхи диаметром меньше 3 мм лимфатические сосуды альвеолы и ацинусы капилляры висцеральная плевра вне щелей

В норме внутридольковые бронхи не видны, а видны артерии.

первиная оькад возникает из последней респираторной

бронхиолы, содержит альвеолы, ходы, мешочки, сосуды

вториная оькад состоит из нескольких ацинусов

и ограничена междольковой перегородкой ; явл. наименьшей структурой в легком ограниченной соед. тк. перегородкой.

Бронх и артерия находятся в одном соединительно-тканном футляре и поэтому идут рядом друг с другом.

очаг в легком - любое уплотнение размером до 1 см, интенсивность не имеет значения.

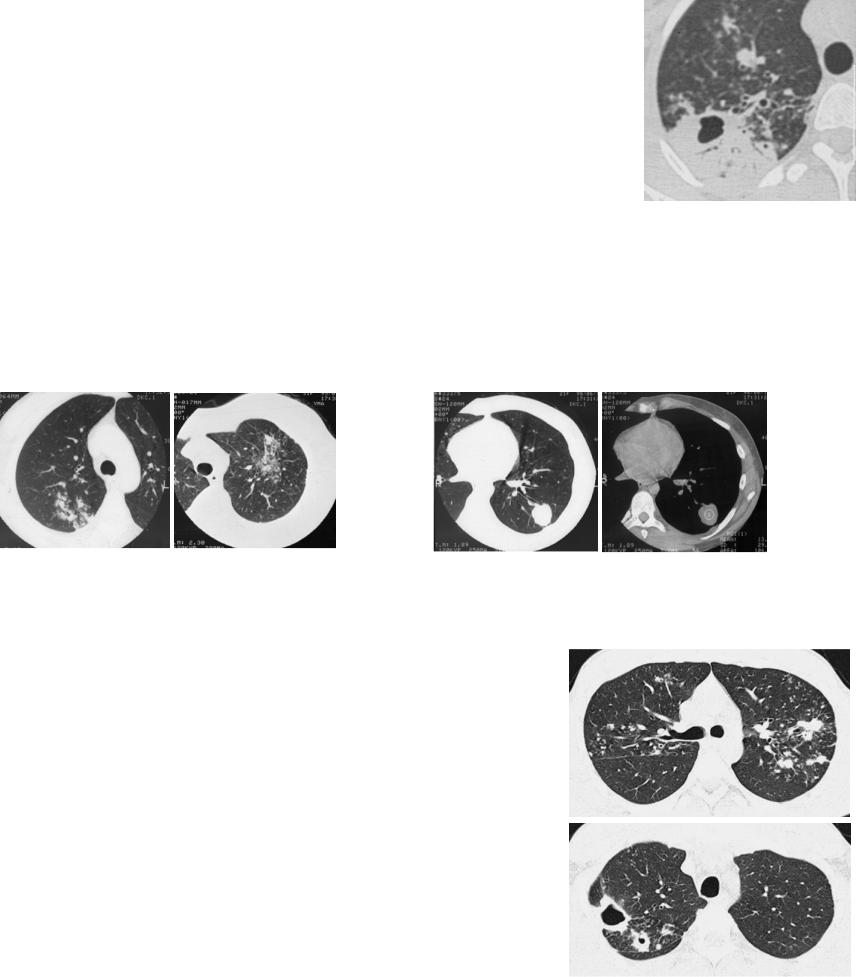

Преимущественно перилимфатические |

Преимущественно центрилобулярные |

Хаотичные |

(лимфогенные диссеминации) |

(бронхогенные диссеминации) |

(гематогенные диссеминации) |

саркоидоз |

пневмония |

гематогенные метастазы, эмболии |

лимфогенный туберкулез |

бронхогенно диссеминир.туберкулез |

гематогенно-диссеминированный туберкулез |

|

силикоз/антракоз |

(милиарный) |

|

|

БАР |

Патологические признаки - ПАТТЕРН (pattern) - этот английский термин является наиболее распространенным и общепринятым при описании патологических изменений, его значение - шаблон, определённый набор признаков.

Узелковый паттерн (мелкие округлые узелки) или очаговые изменения - nodular pattern

●интерстициальные (перилимфатические) узелки

Хорошо очерченные мелкие узелковые уплотнения, которые располагаются в аксиальном интерстиции перибронховаскулярно, в интерлобулярных (междольковых) перегородках, по ходу плевральных листков и в центральных зонах легочной дольки. Такая локализация узелков по ходу утолщенного аксиального интерстиция, даёт ретикулярный паттерн (в виде четок).

●ацинарные (центрилобулярные или альвеолярные или центральные внутридольковые) узелки.

○очаги мягкотканой плотности или по типу матового стекла

○ассоциируется с альвеолярной консолидацией в центре легочной дольки

○очаги на расстоянии 3-5 мм от висцеральной плевры

○± симптом дерева в почках (tree-in-bud)

○нет септальных линий

●комбинация этих двух типов (хаотичное, случайное распределение узелков)

-характерно для гематогенных диссеминаций

-равномерное двустороннее поражение

-преобладание в верхних долях

-нет связи с сосудами

-перибронхиальные очаги, полости и септальные линии

антракоз

саркоидоз

бронхогенная диссеминация опухоли и инфекции; пневмонит; васкулиты; грибковые поражения

туберкулез; метастазы; септическая эмболия грибковая инфекция

Линейный паттерн - linear pattern

По распространению выделяют:

●утолщение аксиального интерстиция (перибронховаскулярные тяжи) - отек легких

●утолщение междольковых перегородок (интерлобулярные септы)

●утолщение внутридолькового интерстиция (интралобулярные линии)

●признак "пчелиных сот" (honeycombing) - сотовое легкое - фиброзирующий альвеолит

●субплевральные линии (subpleural lines) - мелкие ателектазы

●центридольковые точки/звёздочки (centrilobular abnormalities)

Возникает в результате утолщения интерстиция, в результате клеточной инфильтрации, экссудации или фиброзных изменений.

Кистозный паттерн (кисты) - cystic pattern

●признак пчелиных сот honeycombing

-сочетание мелких полостей (< 1 см) образующих при разрушении альвеол, в сочетании с ограничивающими фиброзными интерстициальными тяжами.

●тракционные бронхоэктазы tractional bronchiectasis

определяются при выраженных фиброзных изменениях легких с нарушением легочной архитектоники. Формирование фиброзной ткани и разрушение альвеол ведет к уменьшению объема дольки и тракции (подтягиванию) стенок бронхиол и бронхов, формированию расширений просвета бронхиальных структур в зоне поражения.

●кисты легких pulmonary cysts

соответствует воздушной округлой тонкостенной полости (толщина стенки < 2 мм), с хорошо отграниченными стенками, с размером около 1 см в диаметре или немного больше. Их отличие от "пчелиных сот" заключается в тонкой ровной стенке и отсутствию явных признаков фиброза. Отличие от эмфизематозной буллы - толщина стенки у булл менее 1 мм, размеры зачастую более 1 см, наличие признаков эмфиземы.

●узелки с распадом cavitary nodules

-полости с толстой неровной стенкой, изначально это узелковые образования в легком, в котором происходит распад и как следствие образуется полость.

Паттерн плотности по типу матового стекла - ground glass opacities GGO

Субстрат паттерна - заполнение альвеол жидкостью с образованием пеноподобной субстанции и/или утолщение межальвеолярного интерстиция. На фоне матового стекла определяются сосуды легких, в

отличие от консолидации, при которой сосудистая архитектура не визуализируется. Как правило отражает активный процесс.

Паттерн альвеолярной консолидации - alveolar/parenchymal consolidation

легочной фиброз необратимый

хронические инфекции

лимфангиолейомиоматоз

гистиоцитоз Х, септическая эмболическая пневмония, гранулематоз Вегенера.

Встречается при очень многих заболеваниях лёгких, и не является сам по себе особо специфичным.

- повышение плотности и полная облитерация воздушных альвеолярных пространств легких, на фоне которых не визуализируются структуры долек.

На фоне альвеолярной консолидации зачастую определяется признак воздушной бронхограммы.

Рентгенодиагностика пневмоний

Пневмония

—любой острый воспалительный процесс в легочной ткани или любая ее реакция на повреждение или раздражение

(как термин)

—самостоятельная группа инфекционных заболеваний с воспалительными изменениями в респираторных отделах легких без признаков некроза легочной ткани с преобладанием экссудативного компонента воспалительной реакции

(как нозологическая форма)

Патогенез |

Внебольничные пневмонии |

бронхогенный путь инфицирования |

Госпитальные пневмонии |

аспирация или ингаляция инфекции из верхних дыхательных путей |

Аспирационные пневмонии |

гематогенный и лимфогенный путь не имеют клинического значения |

Пневмонии при иммунодефиците |

Клиника: интоксикации, общие симптомы воспаления |

|

поражения дыхательных путей |

|

уплотнения (воспалительной инфильтрации) легочной ткани |

|

раздражения плевры и/или жидкости в плевральной полости |

|

другие местные или общие симптомы |

|

Критерии диагностики: острое начало заболевания с лихорадкой, кашель, мокрота, укорочение перкуторного звука, аускультативные признаки пневмонии, лейкоцитоз (лейкопения) с нейтрофильным сдвигом новый инфильтрат в легочной ткани при рентгенологическом исследовании

Диагностические мероприятия: клинический анализ крови

рентгенография органов грудной полости в двух проекциях (без нее нельзя ставить диагноз)

бактериоскопия мазка, окрашенного по Граму посев мокроты с количественным определением возбудителя и чувствительности к антибиотикам

Показания к КТ при пневмонии - дифференциальная диагностика при:

затяжном и рецидивирующем течении (опухоль перекрывает просвет ?) возможных осложнениях (абсцесс, осумкованный плеврит и др.) несоответствии клинической и рентгенологической картины

Рентгенологическая характеристика

1.Локализация (легкое, доля, сегмент, субсегмент)

2.Объем инфильтрации

3.Характер инфильтрации: структура (однородная, неоднородная)

интенсивность тени (высокая, средняя, низкая) изменения в плевре, корне легкого, средостении

|

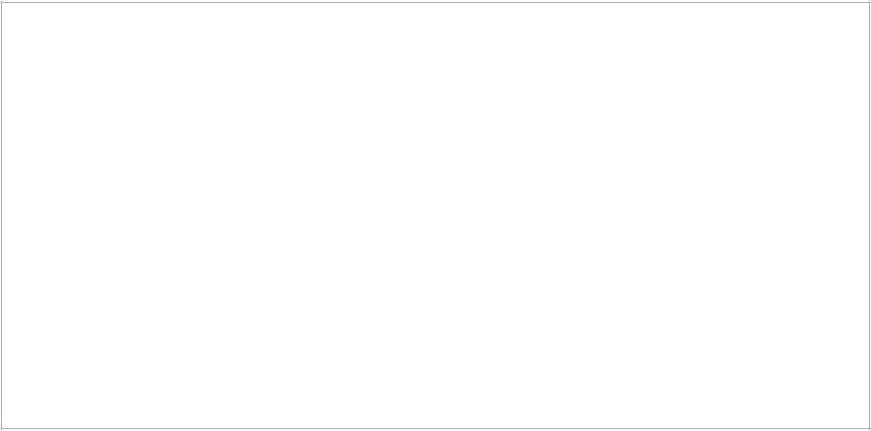

Типы пневмонической инфильтрации |

|

|

|

|

Плевропневмония |

Бронхопневмония = очаговая |

Интерстициальная пневмония |

(alveolar/parenchymal consolidation) |

(nodular pattern) |

(GGO) |

аспирация «микробов» в альвеолы |

Нисходящая инфекция: |

нет убедительной физикальной |

фокус воспалительного экссудата |

↓Дистальный бронхит |

симптоматики |

растекание «микробного отека» |

↓Бронхиолит |

на рентгенографии изменений может |

- до висцеральной плевры |

↓Пневмония |

не быть или локальное усиление |

- вглубь к корню легкого |

в нижних долях легких |

рисунка |

формирование сегментарного или |

неоднородная структура |

Выявление на МСКТ |

долевого инфильтрата |

инфильтрации: очаги и/или |

|

поражение анатомической части |

небольшие инфильтраты |

|

легкого |

перибронхиальная локализация |

|

равномерный (однородный) характер |

центрилобулярные очаги |

|

уплотнения легочной ткани |

симптом дерева в почках |

|

субплевральная локализация |

утолщение стенок бронхов |

|

видимость воздушных просветов |

|

|

бронхов |

|

|

(симптом воздушной бронхографии) |

|

|

уменьшение объема пораженной |

|

|

части легкого |

|

|

|

|

|

Длительность обратного развития пневмонии 4-6 недель.

При МСКТ минимальные интерстициальные остаточные изменения с нарушением легочного рисунка могут сохраняться более длительно.

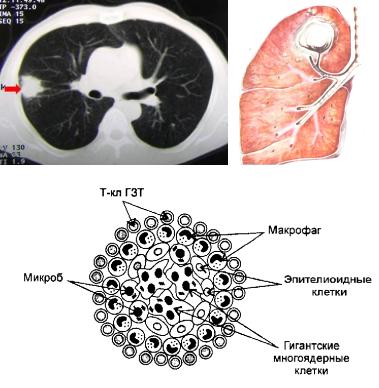

Туберкуллегких

– это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза, которые часто называют палочками Коха. Заболевание развивается только в ответ на размножение в организме человека этих микробов.

Выявление: |

Диагностика: |

Дополнительные: |

Рентгенография (ФЛГ) |

Рентгенография (ФЛГ), |

УЗИ (плевра, плевральная полость) |

Спиральная КТ |

Спиральная КТ |

МРТ |

|

|

ПЭТ |

Активность туберкулезного процесса определяется на основании комплекса клинических, лабораторных и лучевых признаков.

+Туберкулезная интоксикация у детей и подростков (микобактерия выводится в лимфоузлы)

Лучевые признаки отражающие |

Лучевые (рентгеновские) признаки активности: |

|

затихание активного ТВС: |

- появление новых или динамика (нарастание, уменьшение) изменений в |

|

- рассасывания, |

|

грудной полости (очагов, инфильтратов, полостей) |

- уплотнения, |

- |

полости распада |

- рубцевания, |

- |

увеличенные лимфатические узлы |

- обызвествления. |

- |

плевральный (перикардиальный) выпот |

Первиный туберкуле

Структура первичного туберкулеза:

Первичный туберкулезный комплекс: 8-10%

●инфильтрат в легком

●одностороннее увеличение лимфоузлов корня легкого

●перибронхиальные и периваскулярные изменения («дорожка к корню»)

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов: 88-90%

●одностороннее поражение корней легких

●увеличение узлов средостения

●сдавление бронхов, изменения слизистой при ФБС

●признаки некроза лимфоузлов при КТ Распространение: в легочную ткань, за капсулу лимфоузлов

Вторичный туберкулез

Очаговый туберкуле

Стадии:

1.Пневмоническая

2.Организации (уменьшение инфильтрации появление биполярности фокус-дорожка-л.узлы с-м Редекера)

3. Кальцинации (очаг Гона) через 5-7 месяцев.

В лимф.узлах позже, 8-10 мес.

4.Петрификации.

Бронхогенное инфицирование: 95-98%

Задача рентгенолога - доказать, что выявленный очаг - туберкулез (дать морфологическую характеристику очага) локализовать по долям и сегментам; размеры - мелкие (3-4 мм), средние (5-8 мм), крупные (9-12мм); типы очагов - мономорфные, полиморфные. фон - усиление сосудистого рисунка (периваскулярный отек) - нечеткость контуров, «сетчатость»

экссудативный (вокруг очага экссудация) - более крупный, малой интенсивности, однородный, с нечеткими контурами

продуктивный (маленький фокус казеоза, вокруг клеточная пролиферация) – средних размеров, гомогенный интенсивный, с четкими контурами

казеозно-некротические ( казеозный некроз занимает весь очаг, вокруг капсула) - крупные, не более 12мм, неоднородной структуры, с четкими контурами. Минимальный определяемый размер 3 мм

фиброзные - неправильной формы (деформированы фиброзными тяжами), с неровными четкими контурами

кальцинированные - различного размера и формы, с четкими контурами

СВЕЖИЙ ОЧАГОВЫЙ

локализация - чаще С1-С2

при одностороннем процессе - чаще правое легкое, при двустороннем - асимметрия изменений

протяженность не более 2-х сегментов

очаги: экссудативные

казеозно-некротические

легочный рисунок усилен за счет инфильтрации межуточной ткани (сетчатый и тяжистый характер)

корни чаще интактны

возможно утолщение прилежащей плевры

малосимптомная клиника

ФИБРОЗНО-ОЧАГОВЫЙ

локальные участки эмфиземы

расширение бронхов

мелкие буллы

очаги: фиброзные

кальцинированные чаще очаги сгруппированы

легочный рисунок усилен и деформирован за счет фиброза (фиброзные изменения, небольшие участки уплотнения неправильной или лентовидной формы)

плевра утолщена

Инфильтративный туберкуле

Инфильтрат - масса слившихся (полностью или нет) очагов с элементами деструкции и обрывом просветов бронхов Участок казеозного некроза, окруженный зоной перифокального воспаления

Инфильтрат округлой, чаще неправильно округлой, иногда полигональной формы размером от 1,5 до 5 см средней интенсивности неоднородной (очаговой) структуры с нечеткими контурами; в виде тесно расположенных участков сливной дольковой инфильтрации, объединенных общим воспалением

+ дорожка к корню, корень не изменен или расширен + очаги отсева + экссудативный тип тканевой реакции

Варианты: бронхолобулярные инфильтраты -казеозный некроз дольки , >15мм. |

|

|

округлые инфильтраты - гранулема с аморфным детритом в центре. |

|

|

облаковидный – выраженная экссудативная реакция, повышенная сосудистая |

|

|

проницаемость. |

|

|

сегментарные (полисегментарные инфильтраты) - а) при поражении бронха; б) как |

Локализация |

|

прогрессирование ограниченного. |

|

часто - С2, С1, С6 |

перисциссурит – прилежит к междолевой плевре (в/доля),четко отграничен, |

реже - С10, С9 |

|

склонность к распаду. |

|

редко - С3, С4, С5, С7, С8 |

лобит - как прогрессирование сегментарного |

|

имеет тенденцию к |

при локализации у м/долевой щели - перисциссурит, на всю долю - лобит |

распространению на сегмент, |

|

долю |

||

Бронхолобулярный инфильтрат |

Округлый инфильтрат |

|

Деструктивный туберкуле

Происходит слияние очагов некроза

Кавернозный, фиброзно-кавернозный - стабильное и прогрессирующее течение

Каверна при первичном туберкулезе – пневмопиогенная (отсутствие фиброзной стенки)

Каверна при очаговом туберкулезе – отсутствие перифокальной реакции, С1-С2, субплевральная зона, небольших размеров, четкие внутренняя и наружная стенки, кальцинированные очаги

При туберкулеме – отсутствует перифокальная реакция, форма чаще серповидная, близко к дренирующему бронху

При инфильтративном туберкулезе –расплавление внутри инфильтрата, редко кальцинированные очаги

При диссеминированном туберкулезе – штампованные каверны, тонкостенные, в верхних долях, на фоне сетчатого легочного рисунка (пневмосклероз)

Бронхогенные каверны – разрушение стенки бронха

Локализация - задние сегменты верхних долей, рядом с главной м/д щелью, чаще сегментарной протяженности

Свежая каверна: |

Фиброзная каверна: |

кольцевидная |

может быть небольшая зона перифокальной реакции |

внутренний контур вначале неровный, затем ровный |

значительно выражен фиброз в окружающей легочной ткани |

наружный контур - нечеткий |

очаги бронхогенного отсева различной давности |

длинник ориентирован по ходу бронхо-сосудистого пучка |

деформация бронхов дренирующих каверну |

|

(пневмосклероз, эмфизема, бронхоэктазы) |

Туберкулема

—инкапсулированный участок казеозного некроза

●инфильтративно-пневмоническая

●гомогенная

●слоистая (после повторных обострений)

●конгломератная

●казеома, псевдотуберкулема (заполненная каверна)

Особенности: очаги, распад, обызвествления, дренирующий бронх

Рентгеносемиотика туберкулем зависит от типа и фазы заболевания

Протяженность: 1-2 сегмента, одно-двусторонние в С1, С2, С6 Расположение: кортикальный отдел Размеры: мелкие(1,5-2 см), средние(2-4 см), крупные(4-6 см)

! крупные наиболее склонны к прогрессированию ! Структура: чаще неоднородная (кальцинаты в центре или по периферии, уплотненные участки)

Одиночные или множественные Форма: правильная, неправильная Контуры: ровные\неровные, четкие

Реакция плевры – плевропульмональные тяжи к корню

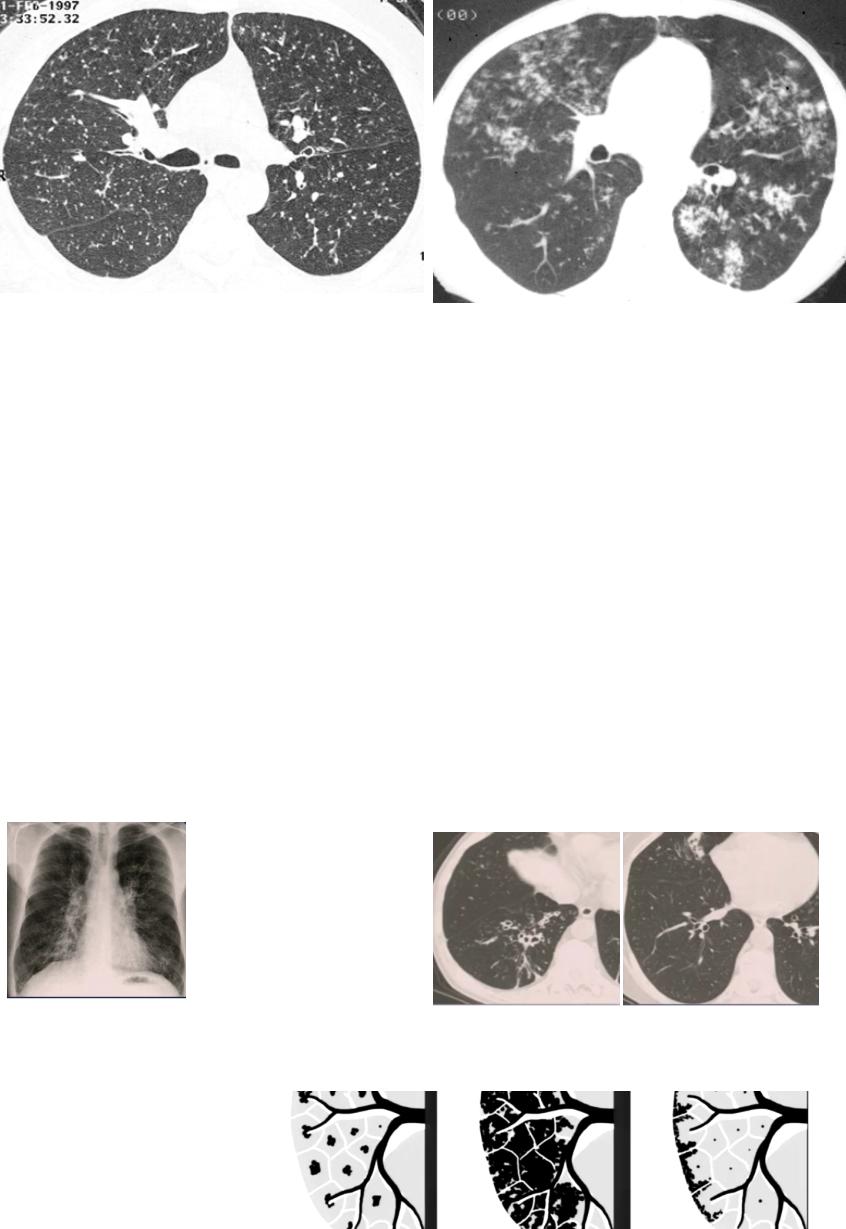

Диссеминированный туберкуле

Пути распространения микобактерий в легких: |

С наличием изменений симметричных в: |

Клиническое течение процесса: |

Гематогенно-диссеминированный туберкулез |

а) пространстве |

Острый |

Лимфогенно-диссеминированный туберкулез |

(2-сторонние, в аналогичных сегментах) |

Подострый |

Бронхогенный отсев |

б) времени |

Хронический |

|

(изоморфность, одинаковая степень развития) |

|

Рентгеносемиотика диссеминированного туберкулеза: миллиарный, легочная, менингиальная, тифоидная форма

Мелкоочаговый тип диссеминации |

Среднеочаговый тип диссеминации |

|

Очаги во всех отделах легких |

Очаги в обоих легких |

|

мономорфные |

мономорфные |

|

не более 3, 4 -6 мм |

размерами 5-8 мм |

|

равномерное распределение |

легочный фон изменен, легочный |

|

|

||

очаги + инфильтративные уплотнения |

рисунок усилен и деформирован |

|

межуточной ткани - комплексные тени, |

вследствии инфильрации межуточной |

|

мешающие отображению нормального |

ткани |

|

легочного рисунка |

не характерны линейные и тяжистые |

|

легочный рисунок обеднен - только в |

||

уплотнения интерстиция |

||

прикорневых отделах |

корни расширены за счет |

|

структура корней теряется |

||

лимфатических узлов |

||

быстрое вовлечение в процесс мелких |

вовлечение в процесс мелких бронхов, |

|

бронхов, бронхиол - вздутие н/отделов |

бронхиол - вздутие |

Крупноочаговый тип диссеминации

Очаги в обоих легких неправильно-округлой формы неоднородной структуры экссудативные и казеозно-некротические склонны к распаду и слиянию с образованием участков уплотнения легочной ткани

легочный рисунок изменен по сетчатому и тяжистому типу

чаще асимметричное поражение лимфатических узлов в корнях легких

Гематогенный

преобладают мономорфные (при остром) или полиморфные (при хроническом) очаговые изменения, которые располагаются хаотично

Лимфогенный

-преобладают интерстициальные изменения

-преимущественно в средних отделах (прикорневых, меньше в верхушечных и базальных)

-наибольшие изменения в С2, С3, С4, С5,

-неравномерность поражениячередование измененных и неизмененных участков

-неравномерное распределение

-зоны матового стекла из сливающихся очагов

-изменения в пределах легочных долек

-увеличение лимфоузлов

Обострение по типу перифокальной пневмонии (инфильтративно-пневмонический тип)

Основной симптом – увеличение размера, вследствие перифокальной казеозной пневмонии, появление инфильтративнопневмонической нечеткой дорожки к корню и инфильтративные изменения интерстициальной ткани вокруг.

эллипсоидная форма за счет дорожки к корню и к плевре – «висячий вид».

Обострение по типу деструкции (псевдокаверна)

Основной симптом – образование полостей распада; форма распада –щелевидная, серповидная; расплавление казеоза вблизи дренирующего бронха. Появление инфильтративно-пневмонической нечеткой дорожки к корню, эндобронхит (видимость дренирующего бронха) и инфильтративных изменений интерстициальной ткани вокруг. Толстые стенки в отличие от каверн. Эллипсоидная форма.

ХОБЛ

— первично хроническое воспалительное заболевание с преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных путей и паренхимы легких с развитием эмфиземы.

Характеризуется ограничением воздушного потока с развитием необратимой бронхиальной обструкцией

Изменения при рентгенографии: |

|

|

КТ признаки хр. бронхита: |

|

Признаки: |

|

|

|

Признаки хр. бронхита |

Хр. бронхита |

|

|

|

|

Бронхиальной обструкции |

|

|

Признаки бронхиальной обструкции |

|

- |

уплощение диафрагмы |

|

|

экспираторные ловушки (air trapping) |

- |

увеличение ретростернального пространства |

«саблевидная» трахея |

||

- признаки легочной артериальной гипертензии |

экспираторный коллапс бронхов |

|||

Эмфиземы |

|

|

мозаичная плотность |

|

Точность диагностики не превышает 60% |

|

|

Признаки эмфиземы |

|

|

|

|

|

|

|

Усиление |

и |

сетчатая |

|

|

деформация |

|

легочного |

|

|

рисунка |

|

|

|

(по интерстициальному типу)

Эмфизема — патологическое необратимое увеличение воздухсодержащих пространств легкого в результате

деструкции стенок альвеол при отсутствии воспалительных изменений.

Центрилобулярная

Парасептальна

Панлобулярная

Буллезная

Луевая диагностика забоеваний органов желудочно-кишеного тракта

Основные методы:

Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, 12-перстной кишки, тонкого кишечника в условиях искусственного

контрастирования сульфатом бария или водорастворимыми йодсодержащими КВ или в условиях двойного контрастирования

(газ+BaS04)

Ирригоскопия (ирригография) –исследование толстой кишки (КВ – сульфат бария или двойное контрастирование (газ+BaS04).

Дополнительные методы:

УЗИ МСКТ органов брюшной полости, виртуальная колоноскопия

МРТ органов брюшной полости Позитронная эмиссионная томография

Методика описания рентгенологического исследования органов желудочно-кишечного тракта:

1.Положение, форма, размеры: нормальные или патологически изменены (определить характер и степень изменений ).

2.Характер контуров: ровные или неровные;

четкие или нечеткие; плавные, выпрямленные;

имеются выступы или втяжения (размеры, форма, характер изменений ); другие изменения контура.

3.Состояние просвета органа: просвет нормальный; сужен (местно, диффузно); расширен (местно, диффузно);

4.Состояние рельефа слизистой оболочки: складки слизистой оболочки: (утолщены, истончены, отсутствуют; имеют продольное направление, извилистые, анастомозируют между собой; эластичные, выпрямленные, ригидные; конвергируют, дивергируют; прослеживаются на всем протяжении, разрушены (обрываются ); имеют на гребнях или между ними округлые (овальные) разрастания , эрозии; желудочные поля (ареолы): - нормальных размеров, правильной формы, - увеличены, имеют неправильно овальную или полигональную форму, нечетко очерчены; рельеф нормальный или патологически изменен (местно, диффузно);

5.Состояние эластичности стенок органа и перистальтики: нормальная или патологически изменена:

ослаблена, отсутствует; - на ограниченном участке («немая» зона) на всем протяжении; - кратковременно или стойко (устанавливается на основании серии рентгенограмм после фармакологического стимулирования функции ); имеются уступы («ступеньки») на границе с неизмененной стенкой.

6.Наличие и других рентгенологических симптомов (синдромов)

7.Состояние тонической, моторной и секретообразующей функций органа

(оценивается с помощью рентгеноскопии, серийной рентгенографии).

8.Точная локализация патологических изменений (в пищеводе, желудке или кишечнике); в просвете органа; относятся к его стенке; ограничиваются исследуемым органом; - распространяются на смежные органы.

Рентгенологические синдромы болезней глотки, пищевода, желудка, кишечника:

Синдросмещения (дислокации) органа

Дислокация органов желудочно-кишечного тракта может возникнуть в результате поражения самого органа (рубцующаяся язва, фибропластическая форма рака, перигастрит, периколит) или являться следствием патологии в смежных органах (пороки сердца, опухоли и кисты средостения, брюшной полости и забрюшинного пространства , аневризма грудной или брюшной аорты). Нарушения положения часто сочетается с деформацией смещенного органа, и могут привести к его перегибу, сужению просвета и нарушению функции . Самостоятельного диагностического значения этот симптом не имеет и позволяет облегчить распознавание основного заболевания, обусловившего смещение (оттеснение, подтягивание, перетягивание) исследуемого органа.

Синдроизменения рельефа слизистойочкиоб

Изменение рельефа слизистой оболочки: утолщение или истончение складок чрезмерная извилистостью или их выпрямление неподвижность (ригидность)

появление на складках дополнительных разрастаний разрушение (обрыв)

схождение (конвергенция ) или расхождение (дивергенция), полным отсутствием («голое плато») складок.

Изменения рельефа могут быть локальными или диффузными, встречаются в различных сочетаниях и обусловливают рентгенологическую картину патологического рельефа слизистой оболочки пораженного отдела ЖКТ.

Синдрорасширения органа

Расширение просвета органа часто сочетается со значительным скоплением в нем содержимого, обычно газа и жидкости. Местное расширение просвета наблюдается при наличии умеренно выраженного или недавно существующего органического

сужения, связанного с существующим патологическим процессом или перенесенным хирургическим вмешательством или травмой стенки органа.

Диффузное расширение чаще обусловлено пороками развития (обычно кишечника ), резко выраженными функциональными расстройствами (парез) либо наличием длительно существующего органического сужения (стеноз) нижележащего участка пищеварительной трубки (супрастенотическое расширение).