- •Класс I

- •Класс III

- •Класс II

- •Серологические методы

- •Заболевания, ассоциированные с hla-антигенами

- •Классификация первичных иммунодефицитов:

- •Основные особенности диагностики пид.

- •I. Инфекционный синдром.

- •II. Задержка нервно-психического и физического развития.

- •III. Поражения желудочно-кишечного тракта.

- •IV. Характерный семейный анамнез

- •V. Лимфатическая система

- •VI. Национальные особенности заболеваемости

- •VII. Сочетание с пороками развития, гематологическими нарушениями, онкопатологией и др.

Главный комплекс гистосовместимости. Первичные и вторичные иммунодефициты

Понятие о генах и антигенах гистосовместимости. НLА система человека.

ГЛАВНЫЙ КОМПЛЕКС ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (ГКГ) – это комплекс генов, кодирующих белки, ответственные за представление (презентацию) антигенов лимфоцитам при иммунном ответе. Первоначально продукты этих генов были идентифицированы как антигены, обусловливающие совместимость тканей, что и определило название комплекса (от англ. major histocompatibility complex - МНС).

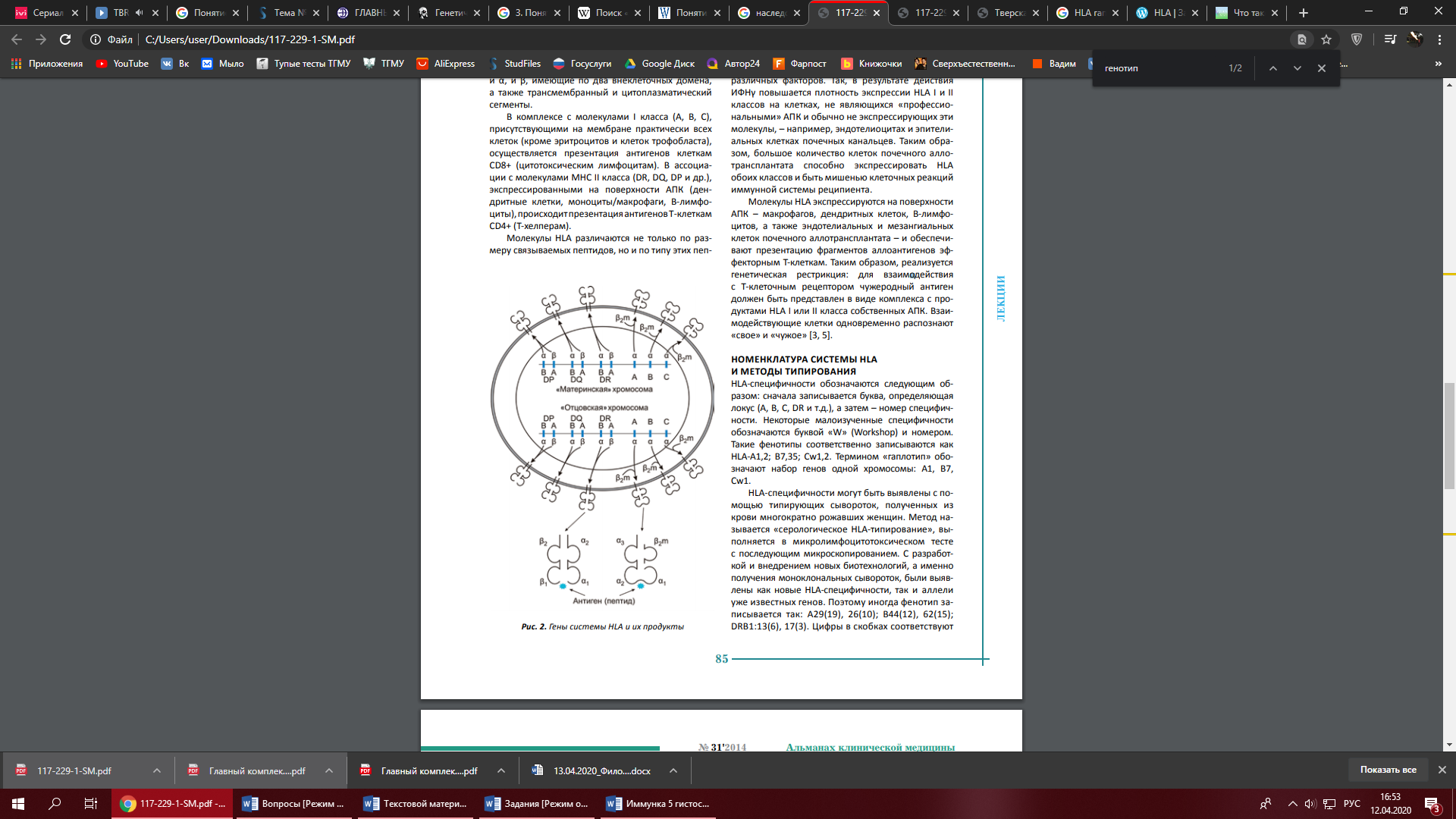

У человека антигены ГКГ (и сам комплекс) называются HLA (от англ. human leukocyte аntigens), т. к. изначально они были обнаружены на лейкоцитах. Комплекс HLA локализуется в 6-й хромосоме и включает более 200 генов, разделённых на 3 класса. Деление на классы обусловлено особенностями структуры кодируемых ими белков и характером вызываемых иммунных процессов.

HLA-гены

A, B, C характерен

чрезвычайно высокий

полиморфизм: каждый ген

представлен сотнями аллельных

форм.

кодируют

белки, не имеющие отношения

к гистосовместимости

и презентации антигена.

Они контролируют образование

факторов системы комплемента,

некоторых цитокинов,

белков теплового шока. гены DR, DP и DQ характерен

чрезвычайно высокий

полиморфизм: каждый ген

представлен сотнями

аллельных форм.

Класс I

Класс III

Класс II

Гликопротеины ГКГ класса I присутствуют в клеточных мембранах практически всех ядросодержащих клеток, а ликопротеины класса II – только в антигенпрезентирующих клетках (дендритные клетки, макрофаги, В-лимфоциты, некоторые активированные клетки).

В процессе образования гликопротеинов ГКГ класса I в их состав встраиваются образующиеся в ходе протеолиза фрагменты внутриклеточных белков, а в случае класса II – белков межклеточного пространства, поглощаемых клеткой.

Среди них могут оказаться компоненты патогенных микроорганизмов. В составе гликопротеинов ГКГ они выносятся на поверхность клетки и распознаются Т-лимфоцитами. Этот процесс называется презентацией антигена: чужеродные антигенные пептиды представляются цитотоксич. Т-клеткам в составе гликопротеинов ГКГ класса I, Т-хелперам – в составе гликопротеинов ГКГ класса II.

Продукты различных аллельных форм генов ГКГ отличаются по сродству к различным пептидам. От того, какие аллели генов ГКГ присутствуют в данном организме, зависит эффективность защиты от того или иного патогена. Она определяется связыванием чужеродных пептидов с гликопротеинами ГКГ класса II, т. к. их презентация Т-хелперам лежит в основе всех форм иммунного ответа. В связи с этим гены ГКГ класса II рассматриваются в качестве генов иммунного ответа (генов Ir).

В определённых ситуациях иммунный ответ может быть вызван в результате презентации пептидных фрагментов собственных белков организма в составе молекул ГКГ класса II. Следствием этого может быть развитие аутоиммунных процессов, которое, т. о., также находится под контролем генов ГКГ класса II.

Определение классических генов ГКГ (ДНК-типирование) осуществляется с помощью полимеразной цепной реакции при пересадке органов и тканей (для подбора совместимых пар «донор – реципиент»), в судебно-мед. практике (для отрицания отцовства, идентификации преступников и жертв), а также в геногеографич. исследованиях (для изучения родственных связей и миграции народов и этносов).

Понятие НLА фенотипа, генотипа, гаплотипа. Особенности наследования.

Гены,

содержащиеся в ядре клетки и кодирующие

белки HLA, составляют генотип

системы MHC, в то время как HLA-cпецифичности,

выявляемые на клеточных мембранах,

образуют фенотип.

Гены,

содержащиеся в ядре клетки и кодирующие

белки HLA, составляют генотип

системы MHC, в то время как HLA-cпецифичности,

выявляемые на клеточных мембранах,

образуют фенотип.

Помимо крайне выраженного полиморфизма гены HLA обладают еще одной особенностью. Наследование таких генов происходит по кодоминантному типу, т.е. у потомства в одинаковой степени проявляются HLA-аллели, полученные от каждого из родителей (смотри рисунок 1).

Комбинация аллелей из разных локусов на одной хромосоме называется гаплотипом и наследуется блоком. В ряде случаев кроссинговера блоковое наследование нарушается и образуется рекомбинантный гаплотип. Такие случаи крайне редки из-за близкого расположения генов на хромосоме.

Гены HLA передаются потомству двумя блоками - по одному от каждого родителя. Такой блок носит название гаплотипа HLA. Ребенок наследует по два аллеля каждого гена HLA: один из материнского гаплотипа, другой - из отцовского. Если удается определить лишь одну аллельную форму какого-либо антигена HLA, то это значит, что либо 2-ая аллель аналогична первой, либо в типирующем наборе нет сыворотки для определения другой аллельной формы антигена.

Определение антигенов системы HLA осуществляется 2 способами:

серологическим методом с использованием специальных антисывороток к антигенам HLA;

молекулярно-генетическим методом определения данных антигенов (полимеразная цепная реакция - ПЦР).

При серологической методике необходимая достоверность идентификации антигенов требует, чтобы определение каждого антигена проводилось «батареей» антисывороток. Серологическими методами определено более 100 антигенов HLA.

Методы исследования и типирования НLА системы