Центральные и периферические органы иммуногенеза

К центральный органам относится:

тимус

красный костный мозг

Там происходит формирование и антиген-независимая пролиферация и дифференцировка лифоцитов и других форм.элементов.

Периферические органы:

лимфоузлы,

селезенка,

пейеровы бляшки,

небная миндалина,

солитарные фолликулы пищеварительной системы

Функции:

Гемопоэтическая – выработка эритроцитов, нейтрофилов, базофилов, эозинофилов и кровяных пластинок.

Иммуноцитогенез - формирование Т- и В-лимфоцитов - клетки трансплантационного (клеточного) и инфекционного (гуморального) иммунитета.

Функции и определение субпопуляций

Т- лимфоцитов

Т-киллеры:

Т-киллеры – самая известная субпопуляция лимфоцитов. Они обладают способностью разрушать неполноценные клетки организма, вступая с ними в непосредственный контакт. Их еще называют цитотоксические лимфоциты.

Т-киллеры, строго осуществляющие иммунный надзор, агрессивно реагируют на чужеродный белок. Именно они вызывают реакцию отторжения трансплантата при пересадке органов. По этой причине при пересадке человеку любого органа ему некоторое время дают специальные медикаменты, которые угнетают иммунную систему: уменьшают повышенное содержание лимфоцитов и нарушают их взаимодействие. Иначе любая подобная операция заканчивалась бы отторжением нового органа или ткани, а может, даже гибелью пациента, которому такое вмешательство проводится.

Интересен механизм работы этих клеток. В отличие от фагоцитов, активно атакующих, пожирающих и переваривающих чужеродные частицы, Т-киллеры ведут себя на первый взгляд достаточно сдержанно. Своими отростками они прикасаются к объекту, а затем разрывают контакт и «уходят по своим делам». Клетка же, к которой прикоснулся лимфоцит, спустя какое-то время погибает.

Это происходит потому что Т-киллеры оставляют на поверхности уничтожаемой ими клетки частицы своей мембраны. В местах контакта частицы «разъедают» поверхность объекта нападения. В результате в обреченной на гибель клетке фактически образуется сквозное отверстие. Она теряет ионы калия, внутрь нее входят ионы натрия и вода – так как клеточный барьер нарушается, ее внутренняя среда начинает напрямую сообщаться с внешней… В исходе клетка раздувается проникшей внутрь ее водой, из нее выходят белки цитоплазмы, органеллы разрушаются… Она погибает, а дальше к ней подходят фагоциты и утилизируют ее остатки.

Т-хелперы:

Это клетки-помощники. Они индуцируют, стимулируют иммунный ответ: под их влиянием усиливают свою работу цитотоксические лимфоциты. Также хелперы передают информацию о присутствии в теле чужеродного белка В-лимфоцитам, которые выделяют против них защитные антитела. Наконец, хелперы оказывают стимулирующее действие на работу фагоцитов, главным образом моноцитов.

Т-супрессоры:

Т-супрессоры:

«Супрессия» означает «подавление». Если Т-лимфоциты хелперы усиливают реакцию иммунитета, то супрессоры, наоборот, подавляют. Они просто регулируют силу иммунного ответа, что позволяет иммунной системе сдержанно и с умеренной силой отвечать на раздражители.

Лимфоциты-амплификаторы:

После того как в организм проник агрессор, в крови и тканях отмечается повышенное содержание лимфоцитов. Их число возрастает буквально в течение нескольких часов и может увеличиваться более чем в 2 раза. Отчего же нарастание количества клеток происходит так быстро? Просто в организме имеется их некоторый запас.

В селезенке и тимусе живут зрелые, полноценные лимфоциты. Их отличие от остальных состоит лишь в том, что они «не определились», к какому виду лимфоцитов принадлежат. Это и есть клетки-амплификаторы, при необходимости они участвуют в увеличении численности других Т-лимфоцитов.

Т-клетки памяти:

Справившись с очередной угрозой, лимфоциты ее запоминают. В организме человека образуется особый клон клеток, которые и хранят эти «воспоминания». Каждый клон несет в себе информацию об определенном виде угрозы. Если какой-то агрессор, с которым иммунная система уже встречалась, проникает в тело, то соответствующий клон размножается и быстро формирует вторичный иммунный ответ.

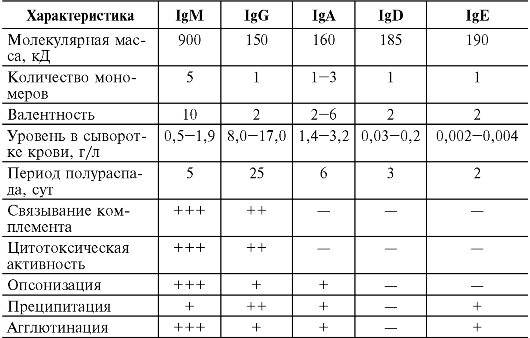

Антитела. Классы, структура и функции иммуноглобулинов

Одной из филогенетически наиболее древних форм иммунной защиты является биосинтез антител - белков, специфически реагирующих с антигенами. Антитела относятся преимущественно к глобулиновой фракции белков плазмы крови, на долю которых приходится 15-25% ее белкового содержания. Поэтому антитела получили название иммуноглобулинов, и их обозначают символом Ig.

Иммуноглобулины - это белки сыворотки крови. Они секретируются плазматическими клетками в ответ на антиген и способны специфически связываться с антигеном и участвовать во многих иммунных реакциях.

Антитела синтезируются В-лимфоцитами и их потомками - плазматическими клетками и в циркулирующей форме, и в виде рецепторных молекул на иммунокомпетентных клетках. Циркулирующие антитела подразделяются на сывороточные и секреторные.

В

зависимости от особенностей молекулярного

строения тяжелой цепи, а следовательно,

наличия изотипических, или групповых,

антигенных детерминант различают 5

классов или изотипов Ig . Молекулы,

содержащие тяжелую цепь α-типа, относят

к изотипу, или классу A (сокращенно IgA),

δ-типа - IgD, ε-типа - IgE, γ-типа - IgG и μ-типа

- IgM. Различают также подклассы Ig.

В

зависимости от особенностей молекулярного

строения тяжелой цепи, а следовательно,

наличия изотипических, или групповых,

антигенных детерминант различают 5

классов или изотипов Ig . Молекулы,

содержащие тяжелую цепь α-типа, относят

к изотипу, или классу A (сокращенно IgA),

δ-типа - IgD, ε-типа - IgE, γ-типа - IgG и μ-типа

- IgM. Различают также подклассы Ig.

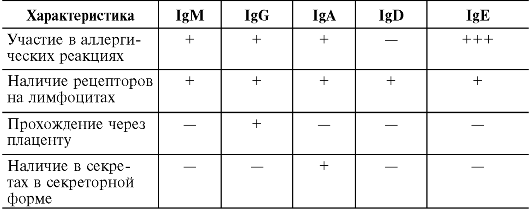

Иммуноглобулин класса G

Составляет основную массу Ig сыворотки крови, на его долю приходится 70-80% всех циркулирующих Ig.

Легко проходит через плацентарный барьер и обеспечивает гуморальный иммунитет новорожденного в первые 3-4 мес после рождения, в том числе обнаруживается в молоке.

IgG обеспечивает:

нейтрализацию и маркирование антигена

запуск комплементопосредованного цитолиза

антителозависимые механизмы защиты от патогена

Иммуноглобулин класса M

Наиболее крупная молекула из всех Ig. На его долю приходится 5-10% всех циркулирующих Ig. IgM филогенетически наиболее древний иммуноглобулин. Образуется в начале первичного иммунного ответа.

Обладает высокой авидностью, наиболее эффективный активатор комплемента по классическому пути. Большая часть нормальных антител и изоагглютининов относится к IgM. Не проходит через плаценту. Обнаружение высоких титров специфических антител изотипа M в сыворотке крови новорожденного указывает на бывшую внутриутробную инфекцию или дефект плаценты.

Авидность антител — характеристика общей стабильности комплекса антигена и антитела. Авидность определяется аффинностью антитела к антигену, количеством антигенсвязывающих центров в молекуле антитела и особенностями пространственной структуры антигена, создающими стерические препятствия для создания комплекса.

I gM обеспечивает:

нейтрализацию и маркирование антигена

запуск комплементопосредованного цитолиза

антителозависимые механизмы защиты от патогена

является маркером острого инфекционного процесса

Иммуноглобулин класса A

Существует в сывороточной и секреторной формах. Около 60% всех IgA содержится в секретах слизистых оболочек. На его долю приходится около 10-15% всех циркулирующих Ig.

О бладает высокой аффинностью. Не связывает комплемент. Не проходит через плацентарный барьер.

IgA обеспечивает:

нейтрализацию и маркирование антигена

антителозависимые механизмы защиты от патогена

Секреторная форма IgA - основной фактор специфического гуморального местного иммунитета слизистых оболочек желудочнокишечного и респираторного тракта, мочеполовой системы. Благодаря S-цепи он устойчив к действию протеаз. IgA не активирует комплемент, но эффективно связывается с антигенами, нейтрализует их и препятствует адгезии микробов на эпителиальных клетках.

Иммуноглобулин класса E

Также его называют также реагином. Содержание в сыворотке крови крайне невысоко - примерно 0,00025 г/л. На его долю приходится около 0,002% всех циркулирующих Ig.

Синтезируется зрелыми В-лимфоцитами (Βε) и плазматическими клетками преимущественно в лимфоидной ткани бронхолегочного дерева и желудочно-кишечного тракта. Не связывает комплемент. Не проходит через плацентарный барьер. Обладает выраженной цитофильностью – тропностью (сродством) к тучным клеткам и базофилам. Участвует в развитии гиперчувствительности немедленного типа - реакция I типа .

Иммуноглобулин класса D

Практически полностью содержится в сыворотке крови в концентрации около 0,03 г/л (около 0,2% общего количества циркулирующих Ig). Не связывает комплемент. Не проходит через плацентарный барьер. Экспрессируется на предшественниках В-лимфоцитов.

Нормальные антитела, или естественные - совокупность Ig сыворотки крови человека различной специфичности, формирующих их базальный уровень. К ним относят изогемагглютинины - антитела к эритроцитарным антигенам групп крови (например, система АВ0), антигенам бактерий кишечной группы, кокков и некоторых вирусов. Эти антитела постоянно образуются в организме без видимой антигенной стимуляции. Отражают готовность макроорганизма к иммунному реагированию, а также свидетельствуют об отдаленном контакте с антигеном.

Антигенные свойства иммуноглобулинов, изотипы, аллотипы, идиотипы. Полные и неполные антитела.

Иммуноглобулин, как и всякий белок, обладает антигенностью и выраженной иммуногенностью.

В молекуле Ig различают 4 типа атигенных детерминант:

видовые,

изотипические,

аллотипические

идиотипические.

Видовые антигенные детерминанты характерны для Ig всех особей данного вида (например - кролика, собаки, человека). Они определяются строением легкой и тяжелой цепей. По этим детерминантам можно идентифицировать видовую принадлежность антител.

Изотипические антигенные детерминанты являются групповыми. Они локализуются в тяжелой цепи и служат для дифференцировки Ig на 5 изотипов (классов) и множество подклассов.

Аллотипические антигенные детерминанты являются индивидуальными, т.е. присущими конкретному организму. Они располагаются в легкой и тяжелой полипептидных цепях. На основании строения аллотипических детерминант можно различать особи внутри одного вида.

Идиотипические антигенные детерминанты отражают особенности строения антигенсвязывающего центра самой молекулы Ig. Они образованы V-доменами легкой и тяжелой цепей молекулы Ig. Обнаружение идиотипических антигенных детерминант послужило основанием для создания теории идиотип-антиидиотипической регуляции биосинтеза антител.