Метода

.pdf

б) зондирование и контрастирование полостей сердца и магистральных сосудов;

в) многократные взятия крови для лабораторных исследований.

4.Электрокардиостимуляции трансвенозным путем.

5.Проведение экстракорпоральной детоксикации методами хирургии крови – гемосорбции, гемодиализа, плазмафереза и др.

Противопоказания:

1.Синдром верхней полой вены.

2.Синдром Педжета-Шреттера.

3.Выраженные нарушения свертывающей системы крови.

4.Раны, гнойники, инфицированные ожоги в области пункции и катетеризации (опасность генерализации инфекции и развития сепсиса).

5. Травмы ключицы. |

219 |

|

6.Двусторонний пневмоторакс.

7.Выраженная дыхательная недостаточность с эмфиземой легких.

Положение пациента: Под плечевой пояс пациента со стороны пункции медсестра подкладывает клеенку (верхняя половина туловища при этом обнажена), под лопатки — валик. Голова должна быть запрокинута и повернута лицом в сторону, противоположную пункции. Руки вытянуты вдоль туловища. На стороне пункции медсестра прижимает руку пациента в области локтевого сустава к его туловищу и ротирует (поворачивает) кнаружи. Санитарка удерживает руку в заданном положении.

Обезболивание: Местная инфильтрационная анестезия 0,25% раствором новокаина – у взрослых. Общая анестезия:

а) ингаляционный наркоз – обычно у детей;

б) внутривенный наркоз – чаще у взрослых при неадекватности поведения (больные с психическими расстройствами и беспокойные).

Место:

•Точка Аубаниака – на 1 см ниже ключицы по линии, разделяющей внутреннюю и среднюю треть ключицы (чаще).

•Точка Вильсона – на 1см ниже ключицы по среднеключичной линии.

•Точка Джилеса - на 1 см ниже ключицы и на 2 см кнаружи от грудины.

220

Осложнения:

1.Прокол артерии;

2.Пневмоторакс;

3.Нарушения ритма сердца: возникают чаще всего при расположении катетера в правых отделах сердца и исчезают после перемещения его в верхнюю полую вену;

4.Воздушная эмболия: аспирация воздуха через катетер, поворот больного на левый бок и в положение Тренделенбурга (воздух «запирается» в правом желудочке и постепенно рассасывается), рентгенологический контроль в приданном больному положении

Шейная вагосимпатическая блокада по Вишневскому. Показания:

1.Плевропульмональный шок;

2.Множественные переломы ребер;

3.Открытый, закрытый и клапанный пневмотораксы;

4.Ожог дыхательных путей;

5.Послеоперационная пневмония;

6.Синдром травматической асфиксии;

7. Синдром жировой эмболии (легочная форма). |

221 |

|

Противопоказания:

1.Не рекомендуется проводить вагосимпатическую блокаду одновременно с двух сторон, интервал между блокадами должен составлять не менее 30-40 мин. При выполнении вагосимпатической блокады недопустимо добавлять к анестезирующему раствору адреналин.

2.Признаки раневой инфекции в зоне предполагаемой манипуляции;

3.Выраженные нарушения свертывающей системы крови.

Положение пациента: Пострадавшего укладывают на спину, под лопатки подкладывают валик, голову поворачивают в сторону, противоположную месту проведения блокады.

Обезболивание: Местная инфильтрационная анестезия 0,25% раствором новокаина.

Техника: На 1- 1,5 см выше середины правой грудино-ключично- сосцевидной мышцы, по заднему ее краю, внутрикожно вводят 1-2 мл 0,25-5% раствора анестетика. Коснувшись кончиком иглы позвонков, проводят аспирационную пробу и, убедившись, что в шприц не поступает кровь, медленно вводят 30-60 мл 0,25% раствора анестетика. После этого иглу удаляют, а место инъекции на 1-2 мин прижимают стерильным марлевым шариком.

Признаками эффективности блокады являются птоз, миоз, эноф-

тальм (триада Горнера), покраснение лица и слизистой оболочки глаза, уменьшение потоотделения на той стороне, где сделана 222 блокада. Вагосимпатическая блокада купирует боль, кашлевой рефлекс, тонизирует систему кровообращения и повышает артериальное давление.

Осложнения:

1.Пункционное повреждение сонной артерии, внутренней яремной вены, пищевода.

2.Возможно развитие атонии и пареза кишечника (не требует специального лечения).

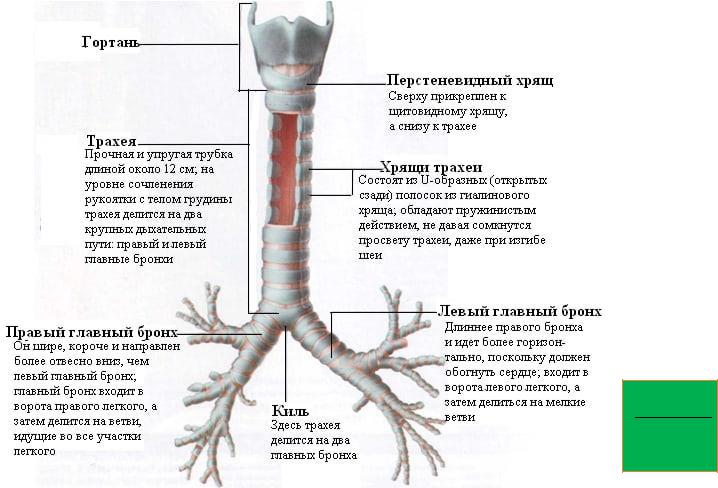

Гортань.

223

Трахея.

224

Трахеостомия. Показания:

1.Механическая непроходимость дыхательных путей

2.Секреторно-аспирационная непроходимость дыхательных путей

3.Проведение вспомогательной или искусственной вентиляции легких (при полиомиелите, столбняке, миастении, че- репно-мозговых травмах и др.)

4.Острые стенозы гортани при острых воспалительных заболеваниях

Противопоказания:

1.Трахеохондромаляция;

2.Выраженные нарушения свертывающей системы крови;

3.Врожденные пороки, затрудняющие доступ к трахее.

Положение пациента: На спине с подложенным под лопатки валиком, голову запрокидывают назад.

Обезболивание: Местная инфильтрационная анестезия, иногда - внутривенное обезболивание, а при глубокой асфиксии во избежание потери времени операцию проводят без обезболивания.

Виды:

1.Верхняя (выше перешейка) трахеостомия – выполняют взрослым;

2. Средняя (на уровне перешейка) трахеостомия - выполняют |

225 |

|

|

|

|

||

редко, например, при неблагоприятном анатомическом вари- |

|

|

|

анте расположения перешейка или распространенной опу- |

|

|

|

|

|

|

|

холи щитовидной железы; |

|

|

|

3.Нижняя (ниже перешейка) трахеостомия – выполняют детям.

По направлению разреза трахеи трахеостома может быть:

1.Продольной;

2.Поперечной;

3.П-образной (по Бьерку).

Взависимости от показаний:

1.Экстренная;

2.Плановая.

Техника:

Верхняя трахеостомия – проводят послойный разрез кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции и белой линии шеи длиной 4 – 6 см от щитовидного хряща вниз. После чего обнажают грудино – ключичнососцевидная и грудино-щитовидная мышцы правой и левой половин шеи. Раздвинув мышцы, находят перстневидный хрящ и лежащий под ним перешеек щитовидной железы. Рассекают листок внутришейной фасции в поперечном направлении, после чего отделяют перешеек от трахеи и отодвигают его тупым путем книзу, обнажив таким образом верхние хрящи трахеи. После этого фиксируют гортань однозубым крючком, чтобы прекратить судорожные движения. Взяв в руку остроконечный скальпель лезвием кверху, оперирующий кладет указательный палец сбоку лезвия и, не доходя до кончика на 1 см (чтобы не повредить заднюю стенку дыхательного горла), вскрывает третий, а иногда четвертый хрящ трахеи, направляя скальпель от перешейка к гор-

тани (вверх). После поступления воздуха в трахею дыхание неко- 226 торое время прекращается, наступает апноэ с последующим переходом в резкий кашель. Только после этого в трахеостомическую рану вставляется расширитель. Раздвигая его, берут трахеостомическую канюлю и, поставив её поперек трахеи так, чтобы щиток был в сагиттальной плоскости, проводят в просвет трахеи. Расширитель извлекают, канюлю поворачивают так, чтобы щиток располагался во фронтальной плоскости с последующим продвижением канюли вниз и фиксацией её вокруг шеи. Кожная рана ушивается до трахеостомической трубки.

Нижняя трахеостомия – разрез проводят от перстневидного хряща до вырезки грудины. Рассекают собственную фасцию шеи и проникают в надгрудинное межапоневротическое пространство. Тупо разъединяют клетчатку и, отодвинув книзу венозную дугу, рассекают лопаточно – ключичную фасцию и обнажают мышцы (гру- дино-подъязычную и грудино-щитовидную) правой и левой половин шеи. Раздвинув мышцы в стороны, разрезают пристеночную

пластинку внутришейной фасции и проникают в предтрахеальное пространство. В клетчатке этого пространства обнаруживают венозное сплетение и иногда низшую щитовидную артерию. Сосуды перевязывают и пересекают, а перешеек щитовидной железы оттягивают кверху. Трахею освобождают от покрывающей её висцерального листка внутришейной фасции и рассекают четвертый и пятый хрящи трахеи. Скальпель необходимо держать, как указано выше, и направлять его от грудины к перешейку, чтобы не повредить плечеголовной ствол. Дальнейшие приемы ничем не отличаются от указанных для верхней трахеостомии.

227

228

Уход за трахеостомой: Трахеостому следует рассматривать как рану, поэтому все манипуляции, связанные с ней (перевязка, смена