- •1. Генетика как наука, основные положения. Понятие о наследственности и изменчивости.

- •2. Менделевские законы наследственности.

- •2. Закон расщепления признаков

- •3. Закон независимого наследования признаков

- •2. Во время мейоза, когда образуются половые клетки (гаметы), в каждую из них попадает лишь одна из пары хромосом — один аллельный ген из каждой пары.

- •25. Отличия процесса трансляции у про- и эукариот.

- •26. Регуляция экспрессии генов прокариот на примере регуляции лактозного оперона e. Coli.

- •27. Организация и этапы экспрессии генов эукариот. Регуляторные элементы экспрессии.

- •28. Геном организма и геном вида.

- •29. Прокариотический геном на примере бактериального. Внехромосомные элементы.

- •30. Генетическая рекомбинация у бактерий: f-фактор и конъюгация.

- •31. Организация генома эукариот. Геномы органелл.

- •32. Вид и популяция. Частоты генов и генотипов в популяции

- •33. Закон Харди-Вайнберга и его следствия.

- •34. Факторы эволюции популяции.

- •35. Рестрицирующие эндонуклеазы и другие ферменты для молекулярного клонирования как основа генной инженерии.

- •36. Общая схема молекулярного клонирования на примере трансформации бактерий плазмидным рекомбинантным вектором.

28. Геном организма и геном вида.

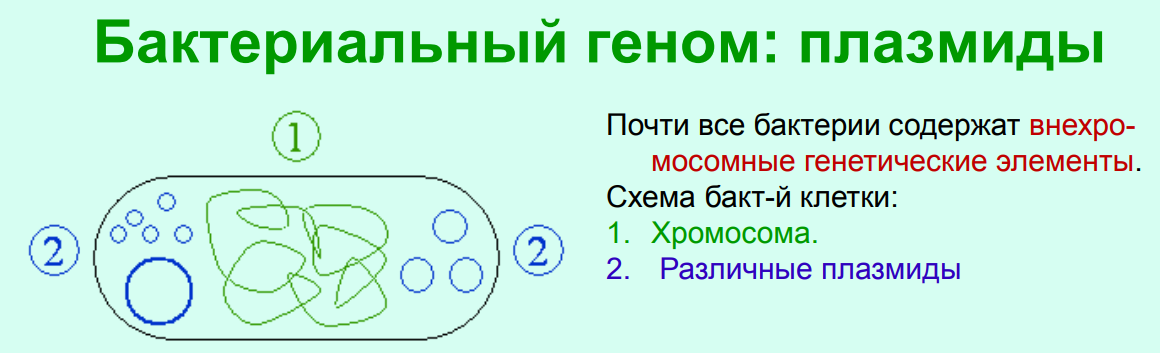

Геном организма – суммарная ДНК гаплоидного набора хромосом и каждого из внехромосомных генетических элементов, для многоклеточного организма - содержащиеся в отдельной клетке зародышевой линии. 1. Хромосомная ДНК. 2. Внехромосомная ДНК: плазмиды, эписомы, для эукариот еще и михондриальная и хлоропластная ДНК. Хлоропластный и митохондриальный геномы. 3. Подвижные генетические элементы: инсерционные элементы, транспозоны, мобильные диспергированные гены, вирусы. Геном вида – Поскольку существуют многочисленные аллельные вариации, половые различия и индивидуальные различия, можно говорить об усреднённом геноме, который сам по себе может обладать существенными отличиями от геномов отдельных особей.

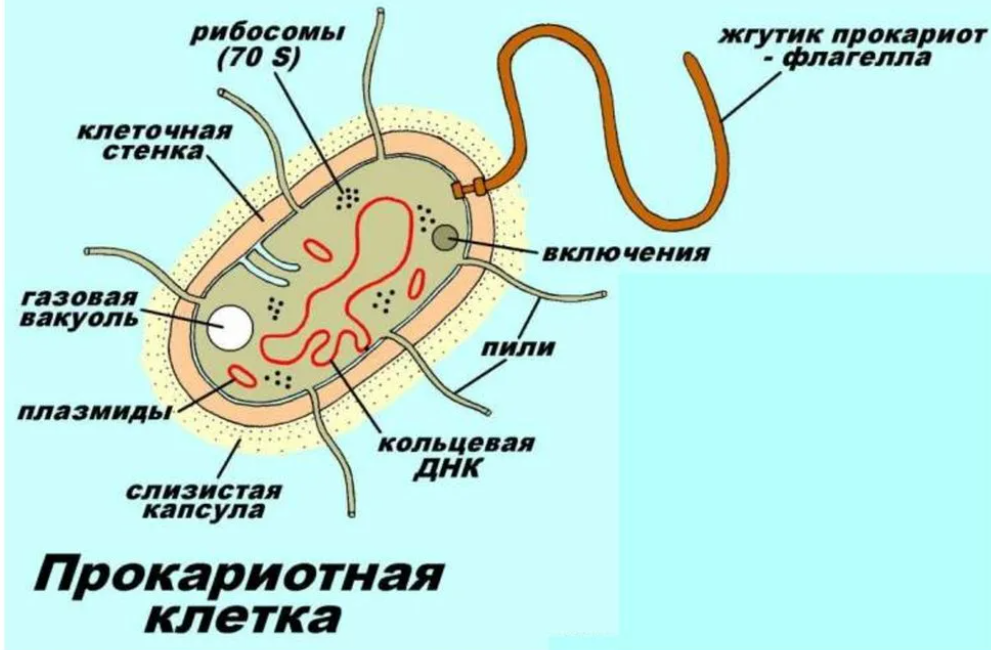

29. Прокариотический геном на примере бактериального. Внехромосомные элементы.

1. Хромосомная ДНК. 2. Внехромосомная ДНК: плазмиды, эписомы, F-фактор, определяющий пол. 3. Подвижные генетические элементы: инсерционные элементы и транспозоны. У бактерий обычно имеется одна замкнутая кольцевидная хромосома, содержащая до 4000 отдельных генов. Представляет собой один репликон. Находится в центре клетки – нуклеоид. Прикреплена к клеточной стенке петлями. Некоторые виды (например, Brucella melitensis) стабильно содержат две кольцевые хромосомы, другие (Leptospira interrogans) — одну кольцевую хромосому и одну большую плазмиду, третьи — одну линейную хромосому (Streptomyces ambofaciens), то есть обладают сложными геномами.

Плазмиды – автономно реплицирующиеся кольцевые молекулы ДНК. В зависимости от содержащихся в них генах, и соответственно, кодируемых функций, плазмиды первоначально были идентифицированы как криптичесие, R-плазмиды, колициновые, вирулентные, деградации и др. В одной клетке могут содержаться много различных видов Пл-д, принадлежащих к различным группам совместимости. В E. coli найдено 7. Эписомы – + способные встраиваться в хромосому и существовать как ее часть. Умеренный фаг Р1 и фаг могут рассматриваться как эписомы, образующие внеклеточные формы. Эписомы могут быть инфекционны – могут переходить в другие клетки. Иногда содержат гены устойчивости к антибиотикам, что может создавать проблему распространения устойчивости среди патогенных штаммов. Наиболее изученная эписома – F-фактор или фактор фертильности, определяющий пол у бактерий и дающий возможность генет-кой рекомбинации штаммов.

30. Генетическая рекомбинация у бактерий: f-фактор и конъюгация.

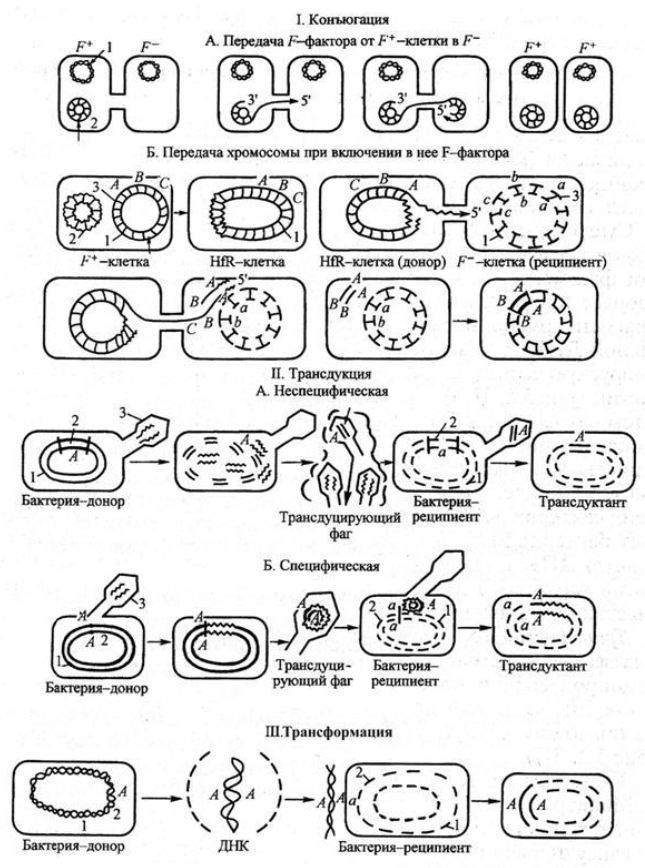

Типы генетических рекомбинации:

гомологичная — в процессе разрыва и воссоединения ДНК происходит обмен между участками ДНК, обладающими высокой степенью гомологии;

сайт-специфическая — происходит только в определенных участках генома и не требует высокой степени гомологии ДНК (напр., включение плазмиды в хромосому бактерии).

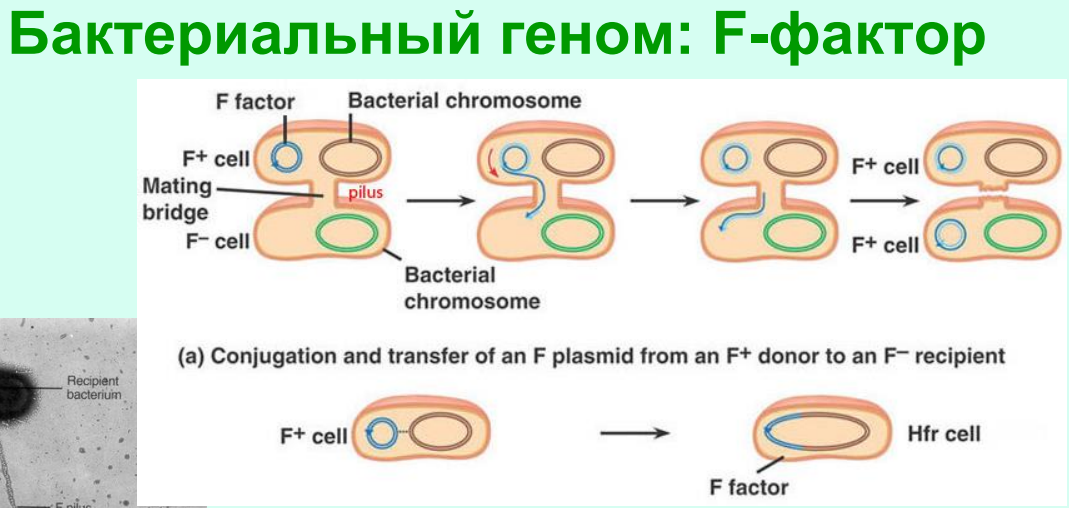

Передача F-фактора от – F+ -клетки к F- в процессе репликации по типу катящегося кольца. Одноцепный конец проникает в другую клетку по цитоплазм-му мостику, где синтезир-ся 2-я цепь.

При встраивании F в хромосому образуются Hfr-клетки (high frequency recombination). При контакте с F-клетками Hfr образуют конъюгационную трубку и интегрированный F инициирует перенос бактериальной хромосомы, начиная с части F-фак-ра.

Между двумя хромосомами происходит рекомбинация. При конъгации часто происходят разрывы КТ, поэтому целиком хромосома и F-фактор передаются редко.

Конъгационное картирование генов

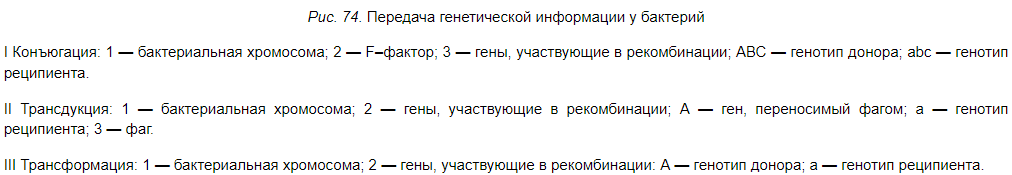

Конъюгация — перенос генетического материала при непосредственном контакте донорской и реципиентной клеток с помощью конъюгативных пилей (рис. 74, I). Контролируется tra (transfer) опероном. Необходимым условием конъюгации является наличие в клетке-доноре трансмиссивной конъюгативной F–плазмиды. Клетки-доноры, обладающие F–плазмидой, обозначаются как F+–клетки. Клетки-реципиенты, не имеющие F–плазмиды, — F-–клетки. Соотношение в бактериальной популяции F+ и F-–клеток 1:10-5. Трансмиссивная плазмида кодирует половые пили, образующие конъюгационную трубочку между клеткой-донором и клеткой-реципиентом, по которой плазмидная ДНК передается из клетки-донора в клетку-реципиент.

Трансдукция — передача генетического материала от бактерии-донора к бактерии-реципиенту с помощью фаговой ДНК (рис. 74,II). У бактерий обнаружены бактериофаги двух типов — вирулентные и умеренные.

Вирулентные бактериофаги после размножения в клетках бактерий приводят к их лизису. Они существуют в вегетативном (размножение в клетках бактерий) или в зрелом (метаболически инертное состояние вне бактериальных клеток) состоянии.

Умеренные бактериофаги — факторы изменчивости бактерий, которые напоминают по своим свойствам плазмиды бактерий. Кроме вегетативного и инертного состояния, они могут быть также в состоянии профага (интегрированное с хромосомой состояние) и реплицироваться вместе с хромосомой бактерии.

Типы трансдукции.

1. Общая (неспецифическая) трансдукция — перенос вирулентным бактериофагом фрагмента любой части бактериальной хромосомы и возможность передачи любого признака, так как в клетки-реципиенты могут быть внесены практически любые гены.

2. Абортивная трансдукция — внесенный фрагмент ДНК донора не встраивается в хромосому реципиента, а остается в цитоплазме и там самостоятельно функционирует. При бинарном делении остается лишь у одной клетки и затем теряется в потомстве.

3. Специфическая трансдукция наблюдается, когда фаговая ДНК интегрирует в бактерию с образованием профага. При исключении ДНК фага из бактериальной хромосомы в результате случайного процесса захватывается прилегающий к месту включения фаговой ДНК фрагмент бактериальной хромосомы.

Трансформация

Трансформация — передача свободных фрагментов ДНК (плазмидной или хромосомной) от донорской клетки к реципиентной без их непосредственного контакта и образование на этой основе рекомбинанта (рис. 74, III). При трансформации среди бактериальных популяций могут распространяться гены, кодирующие факторы патогенности, резистентность к антибиотикам, однако в обмене генетической информацией трансформация играет незначительную роль.

Типы трансформации.

1. Абортивная трансформация — как правило, любая чужеродная ДНК, попадающая в бактериальную клетку, расщепляется рестрикционными эндонуклеазами.

2. Интегративная трансформация — чужеродная ДНК интегрируется в геном бактерии.