Ющубе_КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по МЕХАНИКИ ГРУНТОВ ТГАСУ

.pdf

Если для рассматриваемой точки M (рис. 6.7) угол видимо-

сти обозначить через α, а

=

2

+ |

/ |

|

, где

|

/ |

|

– угол между крайним

лучом и вертикалью, то напряженное состояние в точке M будет определяться следующими выражениями:

z

y

=P ( + sin cos 2 )

=P ( − sin cos 2 )

= P (sin sin 2 ).

; ;

(6.14)

Как видно из выражений (6.14), все составляющие напряжений z, y, в рассматриваемой плоскости ZOY не зависят от деформационных характеристик полупространства и легко табулируются для действия единичной силы P, т. е.

|

z |

= K |

P; |

|

y |

= K |

y |

P; |

|

z |

|

|

|

|

=

K |

zy |

P |

|

|

.

(6.15)

Значения коэффициентов Kz, Ky, Kyz сведены в специальные

таблицы в зависимости от относительных координат

Z b

и

y b

рас-

сматриваемой точки.

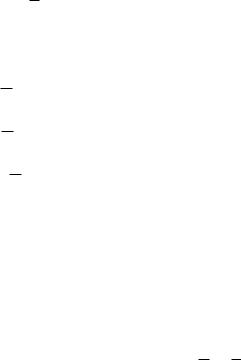

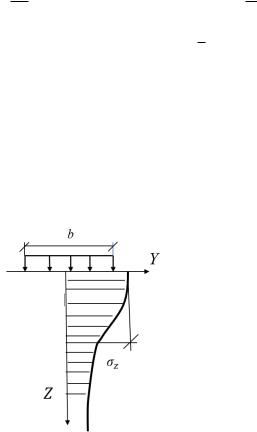

Для практических целей наибольший интерес представляют составляющие напряжений z. Характер их распределения под полосовой нагрузкой приведен на рис. 6.8.

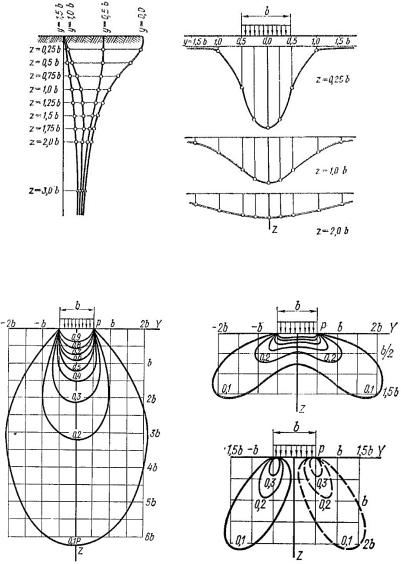

Пользуясь формулами (6.15), можно построить линии равных напряжений (изобары) в массиве под полосовой нагрузкой (рис. 6.9)

Как видно из рис 6.9, сжимающие напряжения z интенсивностью 0,1Р, определяющие вертикальные перемещения фундаментов, развиваются до глубины 6ƅ, тогда как горизонтальные напряжения y и касательные – zy имеют развитие соответственно на глубины 1,5b и 2,0b.

81

Рис. 6.8. Составляющие напряжений z. Характер их распределения под полосовой нагрузкой [11]

а |

б |

в

Рис. 6.9. Линии равных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве под полосовой нагрузкой:

а – напряжения z; б – y; в – zy [11]

82

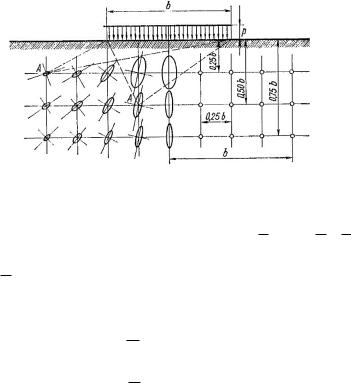

Наибольшие и наименьшие, а значит, главные напряжения будут иметь место на вертикальной оси симметрии полосовой нагрузки (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Эллипсы напряжений при действии полосовой нагрузки [11]

Действительно, для таких площадок |

/ |

= − |

|

, а = |

|

− |

|

= 0, |

||||

|

|

|

||||||||||

|

2 |

2 |

2 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

тогда = |

P |

(sin sin 2 ) = 0 |

, т. е. площадки главные. Значения глав- |

|||||||||

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ных напряжений будут равны:

|

|

= |

P |

( + sin ); |

|

|

|

|

|||

1 |

|

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

P |

|

|

|

|

= |

|

|

|

2 |

|

( −sin ). |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(6.16)

Главными площадками будут также площадки, расположенные по биссектрисам углов видимости, и площадки, им перпендикулярные.

В справочной литературе приводится решение по определению напряжений от действия треугольной нагрузки. В совокупности решения для прямоугольной и треугольной нагрузки позволяют определять напряжения в грунтовом массиве для весьма широкого круга инженерных сооружений.

83

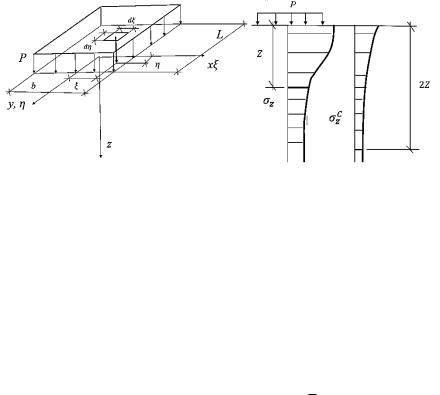

6.3. Случай загрузки прямоугольной площадки поверхности основания равномерно распределенной нагрузкой

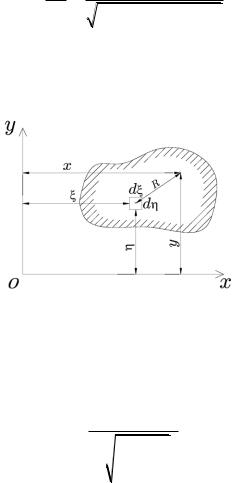

Вертикальные составляющие напряжений

z

получены

А. Лявом из решения для сосредоточенной силы (задача Буссинеска) путем замены сосредоточенной силу P на распределенную по элементарной площадке Рd d (рис. 6.11) в результате

ее двойного интегрирования в пределах ширины b и длины L прямоугольной нагрузки.

Рис. 6.11. Равномерно распределенная нагрузка по площади прямоугольника

Значения этих напряжений под центром и углом прямоугольной загрузки определяются по формулам:

z = P; |

(6.17) |

c |

= |

|

P, |

(6.18) |

z |

4 |

|||

|

|

|

|

где – табличный коэффициент, принимаемый в зависимости от

соотношения сторон площади загрузки = l и относительной b

84

глубины, равной

= |

2Z |

|

b |

||

|

– при определении

z

и |

|

=Z b

– при

определении

напряжений

с z

z

. При соотношении сторон |

= |

l |

10 |

значения |

|

b |

|||||

|

|

|

|

близки к напряжениям, соответствующим за-

грузке в виде бесконечно длинной полосы шириной b, т. е. плоской задаче.

Характерная эпюра напряжений

z

под центром прямо-

угольной загрузки представлена на рис. 6.12. При Z = 0 значенияz = P с глубиной напряжения z уменьшаются, асимптотически

приближаясь к нулю.

Рис. 6.12. Эпюра z под центром прямоугольной нагрузки

Если необходимо определить напряжения |

z |

не под цен- |

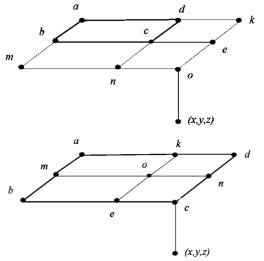

тром загрузки, а в любой другой точке, достаточно эту точку сделать угловой и найти алгебраическую сумму напряжений под угловыми точками от загрузки соответствующих прямоугольников (рис. 6.13). Решение, имеющееся для угловых точек, оказывается очень удобным для практических расчетов.

85

а

б

Рис. 6.13. Схема определения напряжений способом угловых точек:

а – точка (О) находится внутри площади загружения; б – точка (O) находится вне площади загружения

Для случая а (рис. 6.13)

|

z(0) |

= |

z |

(okam)+ |

z |

(okdn)+ |

z |

(ombe)+ |

z |

(once). |

|

|

|

|

|

|

(6.19)

Для случая б (рис. 6.13)

|

z(0) |

= |

z |

(okam)− |

z |

(okdn)− |

z |

(oebm)+ |

z |

(oecn). |

|

|

|

|

|

|

(6.20)

6.4.Влияние площади загрузки

инеоднородности основания на распределение напряжений

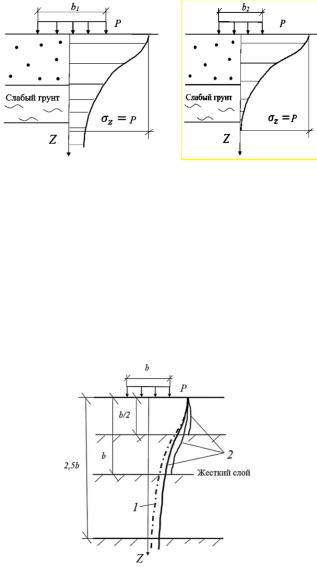

Рассмотрим случай действия равномерно распределенных нагрузок одной и той же интенсивности P, но разной ширины b1 > b2 (рис. 6.14).

86

Рис. 6.14. Влияние ширины полосы загружения на глубину распространения напряжений z

Как видно из рис. 6.14, при большей ширине приложения нагрузки затухание напряжений с глубиной происходит медленнее. Осадка в этом случае будет больше, особенно если в пределах активной зоны распространения z попадет слабый слой.

В случае если основание неоднородное и в пределах активной зоны расположен жесткий слой, то наличие этого слоя вызывает концентрацию напряжений z (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Распределение напряжений z:

1 – для однородного основания; 2 – при различной толщине сжимаемого слоя, подстилаемого жестким

87

Из рис. 6.15 видно, что чем меньше сжимаемый слой и ближе жесткий слой к нагрузке, тем больше концентрация напряжений. Решения, учитывающие наличие жесткого слоя, получены К.Е. Егоровым и др. Анализ этих решений показывает, что учет неоднородности основания следует производить, когда различие в деформационных характеристиках достаточно велико, например, когда глинистые грунты подстилаются скальными или полускальными.

6.5. Распределение давлений по подошве сооружений, опирающихся на грунт (контактная задача)

Вопрос о распределении давлений по подошве сооружений имеет большое практическое значение, особенно для гибких фундаментов, рассчитываемых на изгиб.

Если известно реактивное (контактное) давление по подошве фундамента, то, приложив к подошве фундаментной балки или плиты его обратную величину, можно найти расчетные изгибающие моменты и перерезывающие силы с помощью обычных уравнений статики.

Большинство фундаментов сооружений обладает определенной (конечной) жесткостью. Поэтому важно оценить, как жесткость фундамента сказывается на распределении контактных давлений и давлений в массиве грунта.

Исходным уравнением для решения контактной задачи для жесткого штампа является формула Буссинеска для вертикальной деформации линейно-деформируемого полупространства от действия сосредоточенной силы P:

ωz = P/πCR, |

(6.21) |

где C – коэффициент линейно-деформируемого полупространства. Для произвольной площади загружения (рис. 6.16) будем

иметь:

88

z = |

1 |

|

(ξ, η)dξdη |

. |

||

C |

x – ξ 2 + |

y – η 2 |

||||

|

F |

|

||||

|

|

|

|

|

||

(6.22)

Поскольку фундамент абсолютно жесткий, то все точки его площади подошвы будут иметь при центральной нагрузке одну и ту же вертикальную деформацию, т. е. z = const.

Рис. 6.16. Схема площади загрузки произвольного вида [11]

Решение интегрального уравнения (6.22) для круглого абсолютно жесткого фундамента при центральном загружении имеет вид

P |

= |

|

xy |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

P |

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

1− |

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

r |

|

||

|

|

|

|

|

,

(6.23)

где r – радиус подошвы фундамента; ρ – расстояние от центра подошвы до любой ее точки ( r ); Pm – среднее давление на еди-

ницу площади подошвы Pm = P/F.

Для случая плоской задачи (абсолютно жесткая лента и центральное загружение):

89

P |

= |

|

|

xy |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2P |

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

2 |

|

|

|

|

|||

1− |

|

|

|

|

|

b |

|

|

|||

|

|

|

|||

|

1 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

,

(6.24)

где y – расстояние по горизонтали от середины фундамента до рассматриваемой точки; b1 – полуширина фундамента.

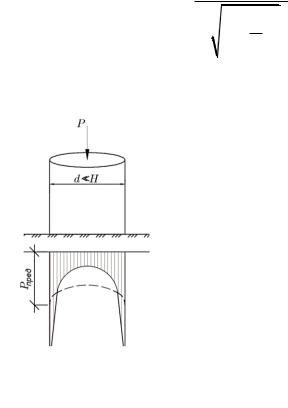

Эпюра напряжений (сплошная линия) будет иметь вид (рис. 6.17):

– для круглого фундамента при = 0 Pxy = Pm/2;

при = r Pxy → ;

– для ленточного фундамента при y = 0 Pxy = 2Pm/ ;

при y = b1 Pxy → .

Однако из условия прочности грунта следует, что контактные давления не могут быть больше предельных. Фактическая эпюра контактных давлений будет распределяться по более пологой кривой и у края не будет превышть предела несущей способно-

сти грунта (пунктирная линия на рис. 6.17).

Непосредственные измерения контактных давлений показывают, что при возрастании нагрузки на фундамент происходит постепенная их трансформация от седлообразного вида – при небольших нагрузках до параболического – при нагрузках, близких к предельным.

Фактические фундаменты обладают определенной жесткостью. Гибкость фундаментов, по проф. Горбунову-Посадову, оценивается показателем гибкости r; при r = 0 фундамент абсолютно жесткий. С возрастанием показателя r гибкость фундамента уве-

90