Ющубе_КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по МЕХАНИКИ ГРУНТОВ ТГАСУ

.pdfгде hsat и hn – высота образца грунта ненарушенной структуры под давлением, ожидаемом под фундаментом, соответственно после и до замачивания.

Поверхность некоторых набухающих грунтов при их замачивании испытывает подъем до 30 см. Поэтому неучет явления набухания при проектировании и строительстве может привести к значительным деформациям зданий и сооружений и даже к их разрушению.

11.6. Торфы и заторфованные грунты

Пески и глинистые грунты могут содержать не полностью разложившиеся органические вещества. Если этих веществ от 10 до 50 % от веса сухого грунта, то этот грунт называется заторфованным, если более 50 % – торфом. Наличие в составе таких грунтов органических остатков с разной степенью разложения делает их кране неоднородными.

Торфы – очень пористые и влажные грунты ( = 1–1,2 г/см3, w = 100–400 %). Объем пор у торфов превышает объем твердых частиц в 5–10 раз, вследствие чего они обладают очень большой сжимаемостью. При этом из-за значительного количества связанной воды процесс сжатия очень сильно растянут во времени.

Использовать торфы в качестве оснований крайне нежелательно. Допускается возводить на торфах только временные и легкие сооружения. В остальных случаях необходима прорезка слоев торфа либо выполнение специальных инженерных мероприятий по их уплотнению или замене.

11.7. Насыпные грунты

К насыпным грунтам можно отнести природные грунты нарушенного сложения, а также минеральные отходы промыш-

141

ленных производств и твердые бытовые отходы. Поскольку насыпные грунты являются современными грунтовыми образованиями, то к моменту предполагаемого освоения территории, слагаемой ими, самоуплотнение, различные биологические и фи- зико-механические процессы ещё не закончены, а структурные связи ещё до конца не сформированы. Таким образом, в таких грунтах могут в той или иной мере проявляться свойства всех указанных выше видов структурно-неустойчивых грунтов.

Следует отметить, что если насыпные грунты устраивались планомерно методом отсыпки или гидронамыва при постоянном контроле свойств грунтов, то такие грунты следует относить к искусственным основаниям и вышеперечисленные недостатки насыпных грунтов к ним не относятся.

Контрольные вопросы

1.Что такое структурная неустойчивость грунта?

2.Какие грунты относятся к структурно-неустойчивым?

3.Какие показатели характеризуют просадочный грунт?

4.Как изменяются прочностные показатели просадочных грунтов при их водонасыщении?

5.Дайте определение мерзлого и вечнормерзлого грунта.

6.Как изменяются прочностные и деформационные показатели мерзлых грунтов при понижении их температуры?

7.Почему при промерзании грунтов наблюдается пучение?

Вкаких грунтах этот процесс протекает более интенсивно?

8.Назовите характерную особенность рыхлых водонасыщенных песков.

9.Какие грунты относятся к набухающим и каким показателем характеризуется набухание?

10.Назовите органоминеральные грунты и их основные характерные свойства.

11.Какие виды слабых глинистых грунтов вы знаете?

142

ЛЕКЦИЯ 12. ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРУНТЫ

12.1. Сжимаемость грунтов при динамических воздействиях

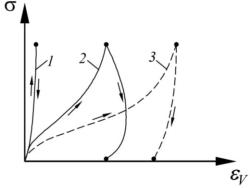

Сжимаемость грунтов при динамических импульсных воздействиях можно продемонстрировать на результатах лабораторных исследований в условиях компрессионного сжатия. Характерные графики развития объемных деформаций при разных скоростях нагружения грунта приведены на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Связь объемных деформаций с напряжениями при динамических (1, 2) и статической (3) нагрузках [3]

При очень больших скоростях нагружения (кривая 1) в грунте не успевают развиться пластические необратимые деформации, и грунт деформируется практически упруго, как идеальная жидкость. С уменьшением скорости приложения нагрузки и разгрузки деформации увеличиваются. Причем ветвь нагружения имеет двойную кривизну. При малых давлениях выпуклость обращена к оси давления, а при более высоких – к оси деформаций. На кривой разгрузки характерно некоторое увеличение деформаций

143

с уменьшением нагрузки. Наличие такого участка обусловлено вязкими свойствами грунта, т. е. ограниченной скоростью протекания деформаций. При = 0, как и при статическом нагружении, имеет место горизонтальный участок восстановления во времени части деформации (упругое последействие) (рис. 12.1).

В целом с увеличением скорости приложения нагрузки наблюдается существенное снижение деформаций. Причем снижение полной деформации в основном обусловлено снижением ее необратимой (остаточной) части.

Виброкомпрессия грунтов. Вибрационные или часто по-

вторяющиеся импульсные воздействия, в том числе на фоне действующего статического воздействия, могут вызывать существенное уплотнение рыхлых несвязных грунтов. Песчаные грунты, даже находясь в рыхлом состоянии, мало уплотняются под статическими нагрузками и после постройки сооружения могут оставаться рыхлыми. Динамические нагрузки, напротив, способны вызвать интенсивное уплотнение несвязного грунта, осадку сооружений, потерю их устойчивости и разрушение. По утверждению профессора П.Л. Иванова, «необходимым условием уплотнения несвязных грунтов является разрушение их структуры динамическими воздействиями…», которые сопровождаются взаимным смещением частиц грунта и нарушением их устойчивости.

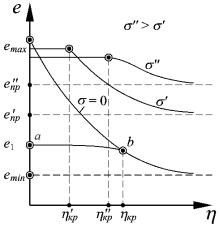

Способность грунтов сопротивляться динамическим нагрузкам называют виброустойчивостью. Виброустойчивость грунтов можно оценить на компрессионных приборах, размещенных на вибростолах, с помощью которых создаются инерционные воздействия различной интенсивности. По результатам испытаний строятся виброкомпрессионные кривые (рис. 12.2) зависимости коэффициента пористости е от ускорения колебаний = А 2 (А – амплитуда и – частота колебаний) при различных сжимающих напряжениях .

Впервые виброкомпрессионные кривые для грунтов были получены Д.Д. Барканом и О.А. Савиновым. При отсутствии ста-

144

тической нагрузки ( = 0) рыхлый песок с увеличением ускорения колебаний (рис. 12.2, кривая 1) уплотняется, приближаясь к максимально плотному сложению (еmin). При этом каждому ускорению колебаний соответствует своя достигаемая плотность. В случае если начальный коэффициент пористости е1 < еmax, то существенное уплотнение начинается после достижения ускорением некоторого критического значения кр и на кривой отмечается характерный практически горизонтальный участок а – b. На кривых 2 и 3 с ” > ’ > = 0 также имеются горизонтальные участки, соответствующие отсутствию уплотнения песка до достижения ускорений колебаний некоторой критической величины.

Рис. 12.2. Характер ударно-виброкомпрессионных кривых [3]

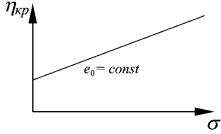

По результатам исследований П.Л. Иванова каждой величине статической нагрузки и начального коэффициента пористости соответствует своя величина критического ускорения колебаний, по достижении которой разрушается структура грунта и происходит его уплотнение. При увеличении статической нагрузки и уменьшении начального коэффициента пористости критическое ускорение увеличивается. По результатам исследований

145

(Н.М. Маслов, О.А. Савинов), связь между критическим ускорением и статической нагрузкой близка к линейной (рис. 12.3).

Рис. 12.3. График зависимости критических ускорений колебаний ( кр) от статической нагрузки ( ) [3]

Предел виброуплотнения характеризуется предельным коэффициентом пористости епр. При отсутствии статической нагрузки ( = 0) епр = еmin. С увеличением статической нагрузки епр повышается, т. е. несвязный грунт меньше уплотняется, и снижается возможность разрушения его структуры. Вместе с тем несвязные грунты под воздействием повторяющихся динамических нагрузок могут приобретать деформации виброползучести.

12.2. Прочность грунта при динамических воздействиях

По результатам многочисленных экспериментальных исследований в приборах одноосного и трехосного сжатия прочность на сжатие при одиночных импульсах для всех грунтов от песков до глин с увеличением скорости нагружения повышается. Причем в глинистых грунтах эффект влияния скорости загружения выше, чем в песках. В прочных глинах прочность может возрастать до двух раз.

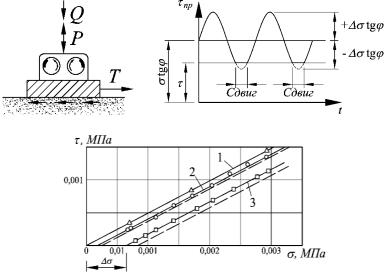

При повторяющихся импульсных и вибрационных воздействиях наблюдается существенное снижение сопротивления грун-

146

тов сдвигу, что объясняется изменением напряжений по подошве штампа или в плоскости среза образца грунта в сдвиговом приборе от действия вибрационных сил. С учетом того, что изменение напряжений ± знакопеременное (рис. 12.4, а, б), зависимость Кулона в момент снижения напряжений имеет вид

пр = ( – )tg .

Уменьшение сжимающих напряжений приводит к периодическому сдвигу (рис. 12.4, б).

а |

|

б |

в

Рис. 12.4. Испытания грунтов на сдвиг при динамических нагрузках:

а – схема штамповых испытаний; б – график изменения предельного сопротивления сдвигу во времени; в – зависимость между касательными и нормальными напряжениями при сдвиге (1 – при статических нагрузках; 2, 3 – при динамических воздействиях разной частоты) [3]

При этом угол внутреннего трения остается постоянным и равным углу внутреннего трения при статическом воздействии. Постоянство угла внутреннего трения сохраняется при ускоре-

147

ниях колебаний до 0,8–1,0g (сейсмические воздействия, промышленная вибрация). При больших ускорениях условие постоянства угла внутреннего трения может существенно нарушаться.

12.3. Разжижение водонасыщенных несвязных грунтов

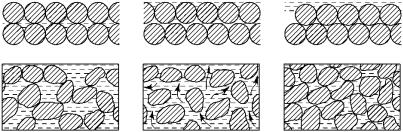

Характерной особенностью рыхлых несвязных грунтов является их способность переходить в разжиженное состояние. При этом земляные сооружения растекаются, тяжелые сооружения тонут в разжиженном грунте, а легкие – всплывают. П.Л. Иванов весь процесс разжижения разделяет на три основных этапа: разрушение структуры грунта; собственно разжижение несвязного водонасыщенного грунта; уплотнение грунта. Наглядно выделенные этапы иллюстрируются на условной модели несвязного грунта в виде рыхлоуложенных шаров (рис. 12.5, а). Разрушение структуры происходит в результате сдвига верхнего ряда шаров, и они временно занимают положение, показанное на рис. 12.5, б. При этом контакты между шарами и частицами грунта отсутствуют (разжиженное состояние). Под действием собственного веса шары верхнего ряда опускаются в промежутки между шарами нижнего ряда (рис. 12.5, в). Процесс сопровождается отжатием воды и более плотной упаковкой частиц грунта.

а |

б |

|

в |

Рис. 12.5. Схема перехода несвязных водонасыщенных грунтов в разжиженное состояние с последующим доуплотнением [3]

148

При полном разрушении структуры разжиженная масса представляет собой суспензию (рис. 12.5, б) с удельным весом грунта, равным

p = sm + wn,

где s и w – удельные веса соответственно частиц грунта и воды; m и n – объем скелета грунта и пор в единице объема.

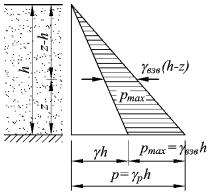

Давление в воде полностью разжиженного грунта на глубине h – z (рис. 12.6) будет равно

P1= p(h – z),

а избыточное давление

pmax = ( p – w) (h – z) = sb (h – z),

где sb – удельный вес взвешенного в воде грунта.

Рис. 12.6. Распределение давлений в поровой воде при полном разжижении несвязного грунта

Опыты показывают, что при полном разжижении грунта приобретаемая плотность не зависит от интенсивности динамического воздействия, а определяется только начальной плотностью грунта.

В практике строительства может наблюдаться неполное разжижение грунтовых массивов. В этом случае повторные дина-

149

мические воздействия будут разрушать структуру более нижних слоев грунта и вызывать их дополнительное уплотнение.

12.4. Уплотнение грунта при укатке и трамбовании

При создании искусственно уплотненных оснований и возведении земляных сооружений грунты уплотняют, как правило, трамбованием или укаткой. Маловлажные глинистые грунты уплотняются плохо. Для достижения заданной плотности требуется значительное количество ударов трамбовкой или большое число ходок катка. Сильно увлажненные грунты также плохо уплотняются, а иногда уплотнение почти полностью отсутствует. Наблюдаются только деформации формоизменения в виде «волны» грунта, образующейся перед движущимся катком.

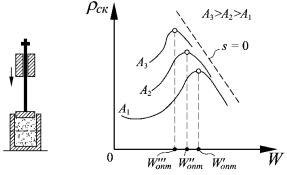

Влажность грунта, при которой грунт максимально уплотняется при наименьших энергетических затратах уплотняющих механизмов, называется оптимальной влажностью. Оптимальная влажность в лабораторных условиях определяется испытанием грунта в специальном приборе стандартного уплотнения (рис. 12.7, а).

б

а

Рис. 12.7. Стандартное уплотнение грунтов:

а – схема прибора стандартного уплотнения грунта; б – кривые уплотнения грунта при различной влажности и одинаковой затраченной работе по уплотнению

150