Лабы / ЭМИ Сборник ЛР

.pdfЛабораторная работа № 1

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ

1.1. Цель работы

Целью работы является приобретение навыков по использованию двух типов расходомеров, применяемых для измерения расхода жидкостей: расходомер с переменным перепадом давления (сужающего устройства с дифференциальным манометром) и расходомер с постоянным перепадом давления (ротаметра).

1.2.Введение

Впромышленных и лабораторных условиях одной из важнейших является задача измерения расхода — количество вещества, проходящего в единицу времени через сечение трубопровода или канала.

Всоответствии с выбранными единицами расход может выражаться в единицах массы (кг/с, кг/ч, т/ч) - массовый расход G , либо в единицах объе-

ма (м3/с, л/с, м3/ч) - объемный расход V .

Известно более десятка надежных методов измерения расхода. Наиболее широко распространены следующие методы:

–по перепаду давления на сужающем устройстве (расходомерная диафрагма, сопло, труба Вентури);

–по высоте поднятия поплавка потоком в вертикальной конической трубке (ротаметр);

–по частоте вращения турбинки или крыльчатки, которые устанавливаются непоcрeдственно в поток (тахометрический расходомер);

–по величине ЭДС, возникающей в проводящей жидкости при ее движении в магнитном поле (электромагнитный расходомер).

Определенным преимуществом первых двух указанных методов является возможность измерения расхода без применения электронных преобразователей. Выпускаются также модификации соответствующих типов расходомеров, обеспечивающие дистанционную передачу показаний в электронном виде.

Более подробно с методами измерения расхода и разными типами расходомеров можно ознакомиться в справочнике [1].

Измерение расхода по перепаду давления на сужающем устройстве

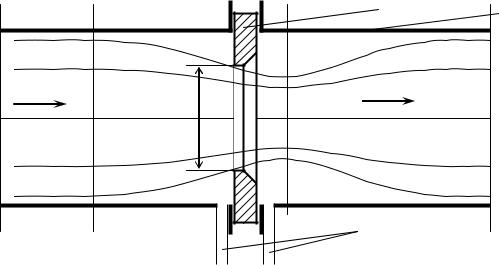

На рис. 1.1 показано сужающее устройство в виде участка трубопровода с установленной в нем расходомерной диафрагмой.

– 2 –

A |

B |

2 |

1 |

|

|

w |

|

D, F1 |

d , F0 |

3

p1 p2

Рис. 1.1. Схема установки расходомерной диафрагмы в трубопроводе:

1 — участок трубопровода; 2 —диафрагма;

3 — трубки отбора статического давления

Диафрагма 2 представляет собой тонкий диск c круглым центральным отверстием, которое имеет диаметр d и площадь F0 . Трубопровод 1 имеет

внутренний диаметр D и площадь сечения F1 . До некоторого сечения A по-

ток остается невозмущенным и движется со средней скоростью w . Сужение потока начинается перед диафрагмой и продолжается за диафрагмой до некоторого сечения B, где поток достигает максимального сужения. Далее пoтoк постепенно расширяется до полного сечения трyбопровода.

В соответствии с законом сохранения энергии, в суженном сечении скорость потока увеличивается за счет перехода части потенциальной энергии давления в кинетическую. В результате статическое давление в суженном сечении становится меньше статического давления перед сужающим устройством. Разность (перепад) статических давлений зависит от расхода жидкости.

Отбор статических давлений p1 и p2 осуществляется с помощью двух

отверстий в трубопроводе 3, расположенных непосредственно до и послe диска диафрагмы. Перепад давлений измеряется с помощью дифференциального манометра.

Штриховыми линиями на рис. 1.1 показаны линии тока основного течения. В угловых зонах между стенками трубопровода и диафрагмой возникают застойные области, в которых образуются вторичные вихревые течения (их линии тока на рисунке не показаны).

|

|

|

|

|

|

|

– 3 – |

Установлено [2], что |

для несжимаемой |

жидкости |

массовый |

||||

расход связан с перепадом давления на диафрагме выражением |

|

||||||

G F0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 p |

, |

|

|

|

(1.1) |

|

где G — массовый расход жидкости, кг/с; p p1 |

p2 — перепад давле- |

||||||

ний на диафрагме, Па; — плотность жидкости, кг/м3; F |

0 |

d 2 |

4 — про- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ходное сечение диафрагмы, м2; |

d — диаметр отверстия в диафрагме, м; |

||||||

—коэффициент расхода (безразмерный).

Вобщем виде коэффициент расхода выражается функциональной зависимостью

f Re, m , (1.2)

где m F0 |

F1 — |

относительная площадь сужающего устройства; |

||

F D 2 4 |

— проходное сечение трубопровода, м2; D — диаметр трубо- |

|||

1 |

|

|

|

|

провода, м; |

Re |

w D |

— число Рейнольдса; w — средняя по сечению тру- |

|

|

||||

|

|

|

||

бопровода скорость потока, м/с; — кинематический коэффициент вязко-

сти жидкости, м2/с.

Если среднюю скорость потока выразить через массовый расход, то вы-

ражение для числа Рейнольдса запишется в виде |

|

|||

Re |

4 G |

, |

(1.3) |

|

D |

||||

|

|

|

||

где — динамический коэффициент вязкости жидкости, Па с.

Для диафрагм при фиксированном значении m коэффициент расхода с

ростом числа Рейнольдса монотонно падает, стремясь к некоторому асимптотическому значению.

Существуют стандартные сужающие устройства, при изготовлении и применении которых должны соблюдаться определенные требования. Для стандартных устройств зависимости типа (1.2) известны [2], поэтому коэффициенты расхода могут быть определены расчетным путем с заранее известной погрешностью.

Стандартные расходомерные диафрагмы могут применяться в трубопроводах диаметром D 50 мм. Если же диаметр трубопровода меньше 50 мм,

то требуется проведение экспериментов по индивидуальной градуировке диафрагмы с целью получения зависимости коэффициента расхода данной диафрагмы от числа Рейнольдса.

Измерение расхода жидкости ротаметром

Ротаметры предназначены для измерения объемного расхода однородных потоков жидкостей и газов. Схема ротаметра показана на рис. 1.2.

– 4 –

Ротаметр представляет собой конyсную стеклянную трубку 1, располо-

|

|

|

|

женную вертикально, внутри которой |

|

B |

находится поплавок 2. Между поплавком |

||||

и внутренней поверхностью конусной |

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

1 |

трубки образуется кольцевой зазор, пло- |

|

|

|

|

|

щадь которого зависит от высоты по- |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

плавка. Поток жидкости или газа с рас- |

|

2 |

|||||

ходом G протекает снизу вверх, создавая |

|||||

|

|

|

|

||

перепад давления на кольцевом зазоре, как на сужающем устройстве.

A На поплавок действует результирующая подъемная сила, в создании которой участвует не только перепад давлений, но также силы вязкого трения, действующие на боковую поверхность поплавка при протекании потока в кольцевом зазоре, сила гидростатического выталкивания (архимедова сила) и динамический напор набегающего потока. В состоянии равновесия результирующая подъемная сила равна силе тяжести поплавка. Вследствие этого, каждому по-

ложению поплавка соответствует определенное значение расхода. При изменении расхода поплавок стремится занять новое положение равновесия, при котором перепад давлений на кольцевом зазоре остается постоянным. Фактически можно считать, что сохраняется перепад давления между близкими к поплавку сечениями A и B.

Для снятия показаний ротаметра на стеклянной конусной трубке нанесена равномерная условная шкала. В качестве указателя положения поплавка относительно шкалы служит верхняя горизонтальная плоскость самого поплавка.

На предприятиях, выпускающих ротаметры, проводится их индивидуальная градуировка. Ротаметры поставляются с паспортом, в котором имеется таблица градуировки, связывающая условную шкалу с конкретными значениями расхода.

Жидкостные ротаметры градуируются по воде, и в паспорте приводится температура, при которой проводилась градуировка, а также плотность и вязкость воды при этой температуре. В случае использования других жидкостей таблица градуировки пересчитывается по известной методике с учетом изменения плотности и вязкости жидкости.

– 5 –

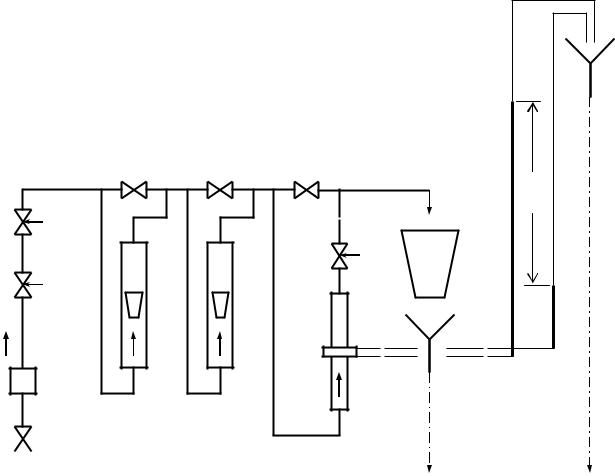

1.3. Описание лабораторного гидростенда

На рис. 1.3 приведена схема лабораторного гидростенда, предназначенного для испытаний расходомерных устройств. В состав гидростенда входят два ротаметра и одно сужающее устройство — расходомерная диафрагма. Ротаметры однотипные, но имеют разные пределы измерений. Вода поступает из напорной магистрали через входной вентиль и фильтр.

3 |

4 |

5 |

7 |

2

6 |

8 |

1

Фильтр |

p 2 |

|

p1 |

||

|

||

|

Ротаметры |

Дифманометр |

10 |

|

|

|

h |

9 |

|

|

|

|

|

|

Расходомерная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

диафрагма |

|

|

|

|

Напорная |

Сливная |

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

магистраль |

|

магистраль |

|

Рис. 1.3. Схема лабораторного гидростенда:

1— основной регулировочный вентиль; 2 — вентиль-ограничитель; 3, 4, 5 — запорные вентили расходомеров; 6 — вентиль-регулятор; 7 — ниппель; 8 — мерная кружка;

9, 10 — сливные воронки

Необходимый расход устанавливается основным регулировочным вентилем 1. Вспомогательный вентиль 2 служит для ограничения максимального расхода. Для включения или выключения рабочего режима расходомеров служат запорные вентили 3, 4 и 5. Если какой-либо из этих вентилей полностью закрыт, то весь поток воды направляется в обход него через соответствующий расходомер — обеспечивается рабочий режим измерений. Если, наоборот, какой-либо из этих вентилей открыт, то он шунтирует свой расходомер, при этом почти весь поток проходит через вентиль, минуя расходомер,

— последний считается выключенным.

– 6 –

Далее весь поток сливается через ниппель 7 в мерную кружку 8 или просто в сливную воронку 9. Мерная кружка используется, если требуется измерить массовый расход воды весовым способом.

Для измерения перепада давления на диафрагме служит дифференциальный манометр (дифманометр). Нижние концы трубок дифманометра подключены к отборам статических давлений p1 и p 2 . Верхние концы трубок

дифманометра открыты, сообщаются с атмосферой и расположены над воронкой 10, которая в случае перелива направляет воду в сливную магистраль. Разность уровней воды h в трубках дифманометра измеряется по линейке,

проложенной между трубками.

На выходе из расходомерной диафрагмы установлен регулирующий вентиль 6, с помощью которого можно изменять средний уровень водяных столбов в дифманометре. Кроме того, если в рабочем режиме этот вентиль закрыть, то весь поток воды направится через отборы давлений по трубкам дифманометра на перелив, унося с собой загрязнения и пузырьки воздуха.

Ниже приводятся основные параметры расходомерной диафрагмы и ротаметров, установленных на гидростенде.

Расходомерная диафрагма

Диаметр отверстия в диафрагме, d = 4,4 мм. Диаметр трубопровода, D = 7,9 мм.

Ротаметры

На лабораторном гидростенде установлены жидкостные ротаметры типов РМ-4-0,16 ЖУ3 и РМ-4-0,25 ЖУ3 с номинальными пределами измерений объемного расхода 0,16 и 0,25 м3/ч соответственно.

В табл. 1.1 приводятся индивидуальные заводские градуировки ротаметров, выполненные при температуре воды 18 ºС.

Т а б л и ц а 1.1

Заводские градуировки ротаметров

Отметка шкалы |

0 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

||

, |

|

РМ-4-0,16 ЖУ3 |

20 |

46 |

76 |

107 |

140 |

171 |

Расход |

л/ч |

|

|

|

|

|

|

|

РМ-4-0,25 ЖУ3 |

41 |

80 |

121 |

161 |

209 |

259 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Допускаемая основная погрешность ротаметров составляет ± 2,5 % от номинальных пределов измерений.

– 7 –

Дополнительная погрешность не превышает половины основной допускаемой погрешности на каждые 10 ºС изменения температуры воды.

1.4.Проведение работы

Влабораторной работе необходимо выполнить градуировку расходомерной диафрагмы и одного из ротаметров (по указанию преподавателя).

Расход воды определяется весовым способом. Для этого используются мерная кружка, лабораторные весы и секундомер.

Вустановившемся рабочем режиме измерения пустая мерная кружка подставляется под струю слива из ниппеля с одновременной фиксацией по секундомеру начального момента времени. После заполнения водой кружка убирается из-под струи с одновременной фиксацией конечного момента времени. Масса собранной воды определяется как разность масс полной и пустой кружки.

Массовый расход рассчитывается по формуле

G M  ,

,

где M — масса собранной воды, кг; — интервал времени заполнения кружки, с.

Градуировка расходомерной диафрагмы

Для расходомерной диафрагмы градуировка заключается в нахождении коэффициента расхода и его зависимости от числа Рейнольдса.

Оценка погрешности для коэффициента расхода позволит установить, является ли зависимость от числа Рейнольдса значимой в выбранном диапазоне изменения расхода.

В опытах градуировочные значения расхода устанавливаются по разности уровней воды h в трубках стеклянного дифманометра. Минимальное

значение h должно быть не менее 100 мм, а максимальное ограничивается

только размахом шкалы дифманометра. В этом диапазоне требуется получить не менее пяти опытных точек с разными значениями расхода.

Перепад давления на диафрагме рассчитывается по формуле |

|

p ВОЗД g h , |

(1.4) |

где p — перепад давления, Па; h h1 h2 — разность уровней воды в трубках дифманометра, м; g — ускорение свободного падения, м/с2; ,ВОЗД — плотности воды и воздуха в дифманометре, кг/м3.

Коэффициент расхода и его зависимость от числа Рейнольдса определяются на основе формул (1.1) – (1.4).

– 8 –

Во всех формулах, кроме (1.4), теплофизические свойства воды соответствуют температуре потока в расходомерах. При расчете перепада давления по формуле (1.4) значения плотности воды и воздуха определяются при температуре окружающей среды.

Температура воды, протекающей в расходомерах, и температура окружающей среды измеряются в конце работы.

Данные по градуировке сужающего устройства заносятся в табл. 1.2.

Т а б л и ц а 1.2

Данные по градуировке диафрагмы

№ |

M , кг |

, с |

h1 , мм |

h2 , мм |

p , Па |

|

Re |

|

опыта |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

… |

|

|

|

|

|

|

|

Градуировка ротаметра

Для ротаметра градуировка заключается в построении таблицы расхода по фиксированным отметкам шкалы при той температуре воды, которая установилась в период проведения работы.

Сравнение с заводской градуировкой (выполненной при температуре 18С) позволит определить соответствие прибора своему классу точности по основной и дополнительной погрешностям измерений.

В опытах градуировочные значения расхода устанавливаются по тем же отметкам шкалы ротаметра, что приняты для заводской градуировки (см. табл. 1.1). Данные по градуировке ротаметра заносятся в табл. 1.3.

Т а б л и ц а 1.3

Данные по градуировке ротаметра

Отметка шкалы |

0 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

M , кг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Объемный расход V , л/ч |

|

|

|

|

|

|

Объемный расход рассчитывается по формуле V G  .

.

Заметим, что для сравнения с заводской градуировкой объемный расход

втабл. 1.3 необходимо пересчитать в л/ч.

1.5.Содержание отчета

– 9 –

Краткое описание схем и принципов работы расходомерной диафрагмы и ротаметра.

Протокол опытных данных и результаты их обработки.

Для диафрагмы следует привести таблицу градуировки и график зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса. Оценить погрешность измерения коэффициента расхода.

Для ротаметра следует привести таблицу градуировки. Оценить погрешность в сравнении с заводской градуировкой. Определить соответствие прибора своему классу точности по основной и дополнительной погрешностям измерений.

Для ротаметра на основе таблицы градуировки необходимо построить график зависимости расхода от значений отметок условной шкалы. Оценить погрешность при аппроксимации графика линейной зависимостью.

1.6.Контрольные вопросы

Каков принцип измерения расхода жидкости с помощью сужающего устройства?

Что такое стандартное сужающее устройство?

Каков принцип работы ротаметра?

В чем заключается весовой способ измерения расхода жидкости?

– 10 –

Лабораторная работа № 2

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОРЕЗИСТОРА И ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПАРЫ

2.1. Цель работы

Целью работы является изучение способов измерения температуры в стационарных условиях, градуировка термопары с помощью терморезистора (платинового термометра сопротивления), а также поверка цифрового и ртутного термометров.

2.2. Введение

Измерение температуры объектов является важной практической задачей. Температура — это физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы. Прямое измерение температуры невозможно, поэтому все существующие методы определения температуры являются косвенными и основаны на использовании зависимости между температурой и другой физической величиной, определяемой непосредственно (объем, давление, ЭДС, сопротивление, характеристика теплового излучение и др.) [1]. В работе изучаются методы измерения температуры с помощью терморезистора и термоэлектрического преобразователя (термопары).

Принцип измерения температуры с помощью терморезистора основан на зависимости электрического сопротивления проводника R от температуры T, которую можно представить следующим образом:

R R0 1 c1 T T0 c2 T T0 2 ... cn T T0 n , |

(2.1) |

где R0 — электрическое сопротивление проводника при температуре T0, выбранной за начало отсчета; c1, c2... cn — коэффициенты, характеризующие температурную зависимость электрического сопротивления проводника. Для проведения измерений температуры T вещества терморезистор приводят в состояние теплового равновесия с веществом, измеряют сопротивление резистора R и рассчитывают температуру вещества по известному градуировочному уравнению T(R).

Принцип действия термопары основан на термоэлектрических явлениях, которые приводят к возникновению термо-ЭДС в цепи, состоящей из двух разнородных проводников А и В в случае, если температуры мест соединения (спаев) проводников отличаются (эффект Зеебека). Для измерения тем-