Физиология человека_Вопросы к экзамену_2024-1

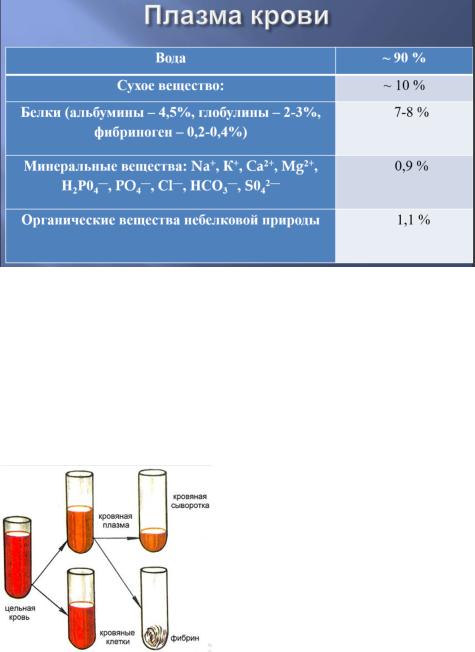

.pdfсоставляют небелковые органические вещества и 0,9 % неорганические вещества.

Важным показателем плазмы является осмотическое давление. Оно поддерживается с очень большим постоянством и составляет 7,6 атм. Эта величина почти полностью обуславливается содержащимся в крови NaCl и

другими низкомолекулярными веществами. Небольшая часть осмотического давления, всего около 0,02 атм., обеспечивается белками плазмы, главным образом альбуминами. Эту часть осмотического давления называют онкотическим давлением. Несмотря на малую величину, онкотическое давление играет очень важную роль в движении жидкости между кровью и другими тканями.

Чрезвычайно важным показателем крови является рН. Кровь имеет слабо щелочную реакцию, рН артериальной крови составляет 7,4, венозной

7,35 (из-за большого содержания в венозной крови углекислоты). Крайними пределами рН крови являются 7,0 – 7,8. Смещение рН за эти пределы может привести к смерти.

Буферные системы крови. В крови насчитывают четыре буферных системы:

бикарбонатный буфер, фосфатный буфер, белковый и гемоглобиновый.

Бикарбонатный буфер состоит из угольной кислоты Н2СО3 и ее щелочных солей, главным образом бикарбоната натрия NaНСО3. Для поддержания нормального рН крови важно их соотношение. При рН 7,4 отношение Н2СО3 / NaНСО3 составляет 1 / 20. При попадании в кровь избытка кислых продуктов они нейтрализуются щелочной частью буфера: NaНСО3 + НСl → NaCl + Н2СО3. При этом сильная кислота (НСl) заменяется более слабой (Н2СО3), которая к тому же легко выводится из организма через органы дыхания, в силу чего соотношение Н2СО3 / NaНСО3 сохраняется равным 1 / 20. При попадании в кровь щелочных продуктов происходит реакция по типу Н2СО3 + NaOH → NaHCO3 + Н2О, т.е. вместо сильного основания (NaOH) в крови остается слабое основание (NaHCO3), избыток которого удаляется почками.

Фосфатный буфер состоит из смеси одно- и двузамещенных солей фосфорной кислоты: NaH2PO4 и Na2HPO4. При этом однозамещенная соль (NaH2PO4) играет роль кислоты, а двузамещенная (Na2HPO4) роль щелочной соли. При физиологическом значении рН их соотношение составляет 1/4. При избытке кислых продуктов они связываются щелочной частью, а при попадании щелочей они нейтрализуются кислой солью. Емкость фосфатного буфера плазмы значительно меньше, чем бикарбонатного.

Белковая буферная система крови основана на том, что белки являются амфолитами, т.е. способны выступать в роли, как кислот, так и оснований. При этом в кислой среде они ведут себя как основания, а в основной – как кислоты, сглаживая колебания рН. Самой мощной буферной системой крови

является гемоглобиновая. На ее долю приходится 76 % всей буферной емкости артериальной крови и 73 % венозной.

Буферные свойства гемоглобина определяются, прежде всего, тем, что, как и остальные белки он является амфолитом. Кроме того, буферные свойства гемоглобина связаны с его ролью в газообмене. В тканях гемоглобин функционирует как основание, препятствуя закислению крови, в легких гемоглобин ведет себя как кислота, предотвращая защелачивание крови в процессе отдачи углекислого газа.

Состав плазмы крови. Осмотическое и онкотическое давление плазмы. Гемолиз, плазмолиз. Отличие плазмы крови от сыворотки. Кровезаменители.

Сыворотка – это плазма без фибрина. Желтоватая прозрачная жидкость, выделенная при образовании свертка в пробирке – и есть плазма? Нет – это сыворотка крови, в которой нет коагулируемого белка фибриногена (фактора I), он ушел в сгусток. Однако, если взять кровь в пробирку с антикоагулянтом, то он не позволит ей (крови) свернуться, а тяжелые форменные элементы через некоторое время опустятся на дно, сверху же останется также желтоватая, но несколько мутноватая, в отличие от сыворотки, жидкость, вот она и есть плазма крови, мутность которой придают содержащиеся в ней белки, в частности, фибриноген (FI).

Осмотическое давление плазмы.

Минеральные вещества определяют осмотическое давление плазмы крови.

Осмотическим давлением называется сила, которая заставляет переходить растворитель (для крови это вода) через полупроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор. При возрастании концентрации солей в плазме увеличивается ее осмотическое давление и вызывается потеря воды клетками, вследствие чего они сморщиваются и процессы жизнедеятельности в них замедляются или прекращаются. Уменьшение концентрации солей в плазме понижает осмотическое давление, что вызывает переход воды в клетки и их разрушение.

Минеральные соли составляют около 0,9% и включают преимущественно катионы натрия, калия, кальция, магния, а также карбонаты, сульфаты, хлориды.

Разрушение клеток путем разрыва их оболочек (или поверхностных слоев протоплазмы) называют лизисом, а в случае эритроцитов — гемолизом.

В крепких растворах солей отмечается, наоборот, сморщивание клеток (плазмолиз), обусловленное потерей воды, перемещающейся из них в более концентрированный внешний раствор. Процессы гемолиза и плазмолиза зависят от функционального состояния вещества клеток, в частности от изменения Проницаемости их оболочек.

Процесс разрушения оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в плазму крови называется гемолизом. При этом плазма окрашивается в красный цвет

истановится прозрачной – “лаковая кровь”. Различают несколько видов гемолиза.

Осмотический гемолиз возникает, когда эритроцит оказывается в среде, осмотическое давление которой ниже осмотического давления внутри эритроцита.

Химический гемолиз может быть вызван веществами, способными разрушать плазматическую мембрану эритроцита, например хлороформом или эфиром.

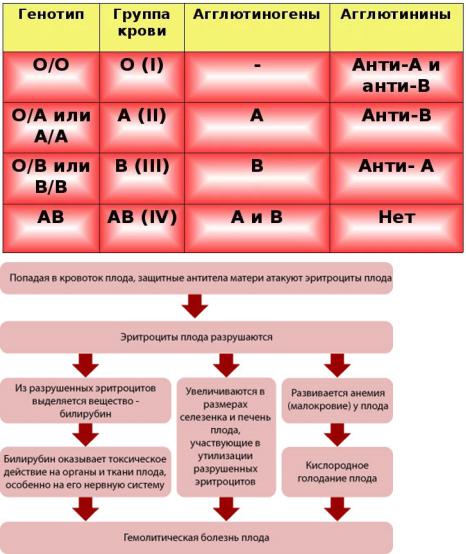

Биологический гемолиз встречается при переливании несовместимой крови

исвязан с действием иммунной системы. Температурный гемолиз возникает при замораживании и размораживании крови в результате разрушения оболочки эритроцитов микрокристаллами льда. Механический гемолиз происходит при сильных механических воздействиях на кровь, например встряхивании ампулы с кровью.

Кровезаменители

Современная классификация кровезаменителей основана на особенностях их действия. Различают 6 групп кровозаменителей:

-Гемодинамические (противошоковые);

-Дезинтоксикационные;

-Препараты для парентерального питания;

-Корректоры водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного равновесия;

-Переносчики кислорода;

-Препараты комплексного действия

Ни один из существующих кровезаменителей не выполняет весь комплекс функций, присущих крови, и, обладая лишь некоторыми свойствами, характерными для плазмы крови, они могут считаться только плазмозаменителями.

Эритроциты, нормы содержания в крови и функции. Гемоглобин, нормы содержания в крови, строение и функции. Производные гемоглобина. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), механизм оседания эритроцитов, нормы, диагностическое значение.

Эритроциты – красные кровяные клетки, имеют двояковогнутую форму, средний диаметр эритроцита составляет 7,2 – 7,5 мкм, толщина находится в пределах 1,9 – 2,1 мкм. В 1 литре крови в норме у мужчин содержится 4×1012

– 5×1012 эритроцитов, у женщин 3,9×1012 – 4,7×1012.

Каждый эритроцит содержит около 640 миллионов молекул гемоглобина. Молекула гемоглобина состоит из 4 полипептидных цепей. Каждая цепь содержит свою геминовую группу, иначе называемую гем. Гем имеет в своем составе атом железа, способный присоединять или отдавать молекулу кислорода. При этом валентность железа, к которому присоединяется кислород, не изменяется, т.е. железо остается двухвалентным.

Гемоглобин, присоединивший к себе кислород, превращается в оксигемоглобин. Это соединение непрочное. В виде оксигемоглобина

переносится большая часть кислорода. Гемоглобин, отдавший кислород,

называется восстановленным, или дезоксигемоглобином.

Гемоглобин, соединенный с углекислым газом, носит название карбгемоглобина. Это соединение также легко распадается. В виде

карбгемоглобина переносится 20% углекислого газа.

Гемоглобин блокирован в нем угарным газом и неспособен осуществлять перенос кислорода. Сродство гемоглобина к угарному газу выше его сродства к кислороду, поэтому даже небольшое количество угарного газа в воздухе является опасным для жизни.

Имеется несколько форм гемоглобина, отличающихся строением белковой части – глобина. У плода содержится гемоглобин F – так называемый фетальный гемоглобин. В эритроцитах взрослого человека преобладает гемоглобин А (90%). Различия в строении белковой части определяют сродство гемоглобина к кислороду. У фетального гемоглобина оно намного больше, чем у гемоглобина А. Это помогает плоду не испытывать гипоксии при относительно низком парциальном давлении кислорода в его крови.

В клинических условиях принято вычислять степень насыщения эритроцитов гемоглобином. Это так называемый цветовой показатель. В норме он равен 1. Такие эритроциты называются нормохромными. При цветовом показателе более 1,1 эритроциты гиперхромные, менее 0,85 – гипохромные. Цветовой показатель важен для диагностики анемий различной этиологии.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Скорость оседания эритроцитов определяется при помещении крови в вертикально поставленную тонкую стеклянную трубку. С течением времени в такой трубке эритроциты начинают опускаться вниз, и в верхней части кровяного столба образуется объем, свободный от клеток крови. У здоровых мужчин СОЭ составляет 1 – 10 мм в час, у женщин – 2 – 15 мм в час. СОЭ зависит от многих факторов: количества, объема, формы и величины заряда эритроцитов, их способности к агрегации, белкового состава плазмы. В большей степени СОЭ зависит от свойств плазмы, чем эритроцитов. СОЭ увеличивается при беременности, стрессе, воспалительных, инфекционных и онкологических заболеваниях, при уменьшении числа эритроцитов, при увеличении содержания фибриногена. СОЭ снижается при увеличении количества альбуминов. Многие стероидные гормоны (эстрогены, глюкокортикоиды), а также лекарственные вещества (салицилаты) вызывают повышение СОЭ.

Лейкоциты, видовой состав, нормы содержания в крови и функции. Виды лейкоцитоза (физиологический, патологический). Лейкоцитарная формула, сдвиги вправо и влево.

Лейкоциты или белые кровяные тельца, представляют собой бесцветные клетки, содержащие ядро и протоплазму, размером от 8 до 20 мкм. Количество лейкоцитов в периферической крови взрослого человека колеблется в пределах 4×109 – 9×109 на 1 литр. Увеличение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом, уменьшение – лейкопенией.

Лейкоцитозы могут быть физиологическими и патологическими (реактивными).

Среди физиологических лейкоцитозов различают пищевой, миогенный,

эмоциональный, а также лейкоцитоз, возникающий при беременности.

Пищевой – возникает после приема пищи. При этом число лейкоцитов увеличивается незначительно (в среднем на 1-3 тыс. в мкл) и редко выходит за границу верхней физиологической нормы. Наиболее интенсивно число лейкоцитов возрастает после приема белковой пищи, что объясняется её антигенным характером.

Эмоциональный лейкоцитоз и лейкоцитоз при болевом раздражении редко достигает высоких значений. Носит перераспределительный характер и, в основном, связан с увеличением числа нейтрофилов.

Миогенный лейкоцитоз наблюдается после тяжелой и даже непродолжительной мышечной нагрузки. Число лейкоцитов при этом может возрастать в 3-5 раз. Особенно резко количество лейкоцитов увеличивается при беге на марафонские дистанции, при игре в футбол, хоккей, баскетбол. Возрастание числа лейкоцитов происходит главным образом за счет нейтрофилов, хотя может наблюдаться и повышение количества лимфоцитов. Увеличение числа лейкоцитов после интенсивной мышечной работы сохраняется на протяжении нескольких часов. Огромное количество лейкоцитов при физической нагрузке скапливается в мышцах

При беременности, большое количество лейкоцитов скапливается в подслизистой основе матки. Этот лейкоцитоз, в основном, носит местный характер. Смысл его не только предупредить попадание инфекции в организм роженицы, но и стимулировать сократительную функцию матки.

Нейтрофилы являются самой многочисленной группой. Основная их функция – фагоцитоз бактерий и продуктов распада тканей с последующим перевариванием их при помощи лизосомных ферментов (протеазы, пептидазы, оксидазы, дезоксирибонуклеазы). Нейтрофилы первыми приходят в очаг повреждения.

Эозинофилы также обладают способностью к фагоцитозу, но это не имеет серьезного значения из-за их небольшого количества в крови. Основной функцией эозинофилов является обезвреживание и разрушение токсинов белкового происхождения, чужеродных белков, а также комплекса антигенантитело.

Базофилы продуцируют и содержат биологически активные вещества (гепарин, гистамин и др.), чем и обусловлена их функция в организме. Гепарин препятствует свертыванию крови в очаге воспаления. Гистамин

расширяет капилляры, что способствует рассасыванию и заживлению.

Моноциты обладают выраженной фагоцитарной функцией.

Лимфоциты являются центральным звеном иммунной системы организма. Они осуществляют формирование специфического иммунитета, синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток, реакцию отторжения трансплантата, обеспечивают иммунную память.

Тромбоциты, нормы содержания в крови. Реакции тромбоцитов. Свертывающая (внутренний и внешний механизмы) и противосвертывающая системы крови (первичные и вторичные антикоагулянты).

Тромбоциты образуются в цитоплазме мегакариоцитов в костном мозге. По мере созревания тромбоциты отделяются от мегакариоцита и выходят из костного мозга в кровь. Период созревания тромбоцитов составляет 8 дней, период жизни после выхода в кровь от 8 до 12 дней. В норме в крови человека различают 4 основных вида тромбоцитов

Основными функциональными реакциями тромбоцитов являются адгезия,

агрегация и реакция высвобождения.

Адгезия. Процесс гемостаза начинается с адгезии тромбоцитов к поврежденному эндотелию сосудов. При этом изменяется форма клеток, на что требуется несколько секунд. Клетки, бывшие дискоидными, в три раза увеличиваются в размерах и приобретают сначала сферическую форму, а затем образуют множество отростков различной длины, распластываются и прилипают к базальной мембране поврежденного кровеносного сосуда. В адгезии тромбоцитов важную роль играют волокна коллагена, обнажающиеся при повреждении сосуда.

Агрегация. Агрегацией называется слипание тромбоцитов между собой с образованием рыхлого белого тромба, закрывающего просвет капилляров. Остановка кровотечения наступает после образования красного тромба – в результате соединения тромбоцитов с эритроцитами и его дальнейшего уплотнения. Агрегация происходит 2 – 3 минуты. Для ее осуществления необходимы ионы кальция и фибриноген.

Реакция высвобождения. Реакцией высвобождения называется выделение из тромбоцитов в окружающую среду соединений, содержащихся в их гранулах. При этом тромбоциты сохраняют свою целостность и жизнеспособность. Выброс содержимого гранул происходит при помощи сокращения микротубулярной системы клеток. При реакции высвобождения из тромбоцита выделяются, в том числе, и ряд тромбоцитарных факторов

свертывания крови.

Противосвертывающую систему крови можно разделить на две отдельных системы – антикоагулянтную систему и фибринолитическую

(плазминовую) системы.

Функция антикоагулянтной системы состоит в сохранении крови в жидком состоянии, функция фибринолитической системы состоит в растворении уже образовавшегося кровяного тромба.

Антикоагулянтная система представлена первичными и вторичными антигоагулянтами. Первичные антикоагулянты синтезируются в организме как обособленные вещества и постоянно с определенной скоростью выделяются в кровоток. Там они взаимодействуют с активными факторами свертывания крови, нейтрализуя их, и тем самым сохраняют кровь в жидком состоянии. Они не действуют на неактивные формы факторов свертывания.

Примером первичного антикоагулянта является гепарин. Гепарин является сульфатированным полисахаридом с молекулярной массой около 12000 Да. Синтезируется в тучных клетках. Не проникает через плаценту. В большом количестве содержится в печени и легких. С фибриногеном и плазмином образует комплексы и тем самым ингибирует их активность. В малых концентрациях ингибирует реакцию между факторами IX, VIII и 3. Тормозит некоторые функции тромбоцитов. Экзогенный гепарин инактивируется главным образом в печени, но около 20 % его выделяется с мочой.

Вторичные антикоагулянты образуются из факторов свертывания и других белков в результате их протеолиза в процессе свертывания крови и фибринолиза.

Фибринолитическая система организма осуществляет расщепление фибринового сгустка, в результате которого происходит восстановление просвета сосуда. Фибринолиз начинается одновременно с ретракцией сгустка, но идет медленнее. Фибринолитическая система состоит из плазминового звена – основного звена фибринолиза, и неплазминового звена

– фибринолитических компонентов лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов, непосредственно расщепляющих фибрин. Плазминовая система включает четыре основных компонента – плазминоген (профибринолизин), плазмин (фибринолизин), активаторы проферментов фибринолиза и его ингибиторы. Плазминоген – белок, широко распространенный в организме. Он обнаруживается в плаценте, сперме, миометрии, эндометрии, но, главным образом, в плазме крови, где его концентрация достигает 0,2 г/л. Под действием некоторых активаторов плазминоген превращается в плазмин. Плазмин способен расщеплять фибрин и фибриноген, а также факторы свертывания крови XII и VIII.

Регуляция свертывания крови. Регуляция свертывания крови осуществляется посредством нейрогуморальных механизмов. Возбуждение симпатической нервной системы, возникающее при стрессовых ситуациях, страхе, боли, а также повышенная секреция адреналина мозговым слоем надпочечников резко ускоряют свертывание крови, вызывая состояние, называемое гиперкоагулемией. Тем самым организм в случае физического повреждения подготавливается к более быстрому тромбообразованию. Основная роль в этом механизме принадлежит адреналину и норадреналину. Выбрасываемый в кровоток адреналин способствует высвобождению из сосудистой стенки тромбопластина, который быстро превращается в крови в протромбиназу. Под действием адреналина в крови также активируется фактор Хагемана. Процесс свертывания крови может регулироваться условнорефлекторно через автономную нервную систему и эндокринные механизмы. Значение условнорефлекторной гиперкоагуляции состоит в подготовке организма к защите от кровопотери.

Группы крови, резус-фактор, резус-конфликт. Правила переливания крови. Унитарная теория кроветворения (гемопоэз).

В пределах этих 3-х групп все гемопоэтические клетки (в зависимости от функциональных и морфологических особенностей) разделены на 6 классов:

I класс: ПСКК - полипотентные стволовые кроветворные клетки.

Находятся в КМ и (возможно) в селезенке, могут циркулировать в периферической крови. В тимусе и лимфоузлах их нет. Свойства ПСКК:

-Обладают высоким (но не безграничным) пролиферативным потенциалом - могут проделывать не более 100 митозов.

-Обладают способностью дифференцироваться в направлении всех ростков кроветворения.

-Дифференцировка ПСКК (на путь которой вступает не более 40% клеток) регулируется сугубо локально, не зависит от внешних воздействий и потребностей организма.

IIкласс: Полустволовые (частично детерминированные) кроветворные клетки. К ним относятся:

общая клетка-предшественница миело- и эритропоэза, дающая смешанные колонии из гранулоцитов, эритроцитов, мегакариоцитов и макрофагов, которая дифференцируется в:

-клетки, дающие колонии из гранулоцитов и моноцитов,

-клетки, дающие колонии из гранулоцитов и эритроцитов,

-клетки, дающие колонии из мегакариоцитов и эритроцитов,

-Общая клетка-предшественница лимфопоэза –

Свойства клеток:

Сниженный пролиферативный потенциал и более высокая пролиферативная активность по сравнению с ПСКК. 30% клеток находятся в делении, 70% - в покое.

Дифференцировка клеток регулируется ростовыми факторами, секреция которых зависит от существующего запроса организма. Т.е. это уже не стохастический, а детерминированный процесс.

III класс: Коммитированные (унипотентные) клетки - родоначальницы отдельных ростков гемопоэза. К ним относятся: