Физиология человека_Вопросы к экзамену_2024-1

.pdf

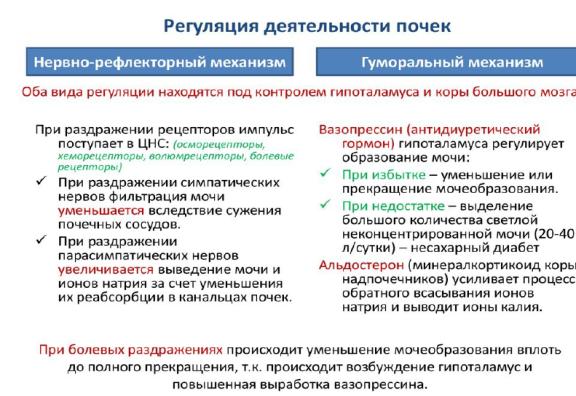

Осуществляется гормонами гипофиза, коры надпочечников, гормоном паращитовидных желез.

1. Вазопрессин - увеличивает обратное всасывание, что приводит к уменьшению мочеотделения и повышению осмотической концентрации мочи.

При избытке вазопрессина может наступить полное прекращение мочеобразования. Недостаток гормона в крови вызывает развитие тяжелого заболевания — несахарного диабета.

2. Альдостерон (гормон коркового вещества надпочечников)

Способствует реабсорбции ионов натрия и выведению ионов калия в дистальных отделах канальцев. Гормон тормозит обратное всасывание кальция и магния При поступлении в организм большого количество солей повышается

осмотическое давление крови. Вследствие этого раздражаются осморецепторы, находящиеся в самом гипоталамусе. Сигналы этих рецепторов вызывают

повышенное выделение вазопрессина гипофизом, что приводит к усиленному

обратному всасыванию и количество выделяемой мочи уменьшается.

27. Тепловой обмен. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи.

Температурное «ядро» и «оболочка» тела. Терморецепторы, центры

терморегуляции.

Гомойотермия - способность сохранять температуру тела на относительно постоянном уровне, отклонения от которого в обычных условиях не превышают ± 2 °С, независимо от значительных колебаний температуры внешней среды.

В теле человека выделяют ядро и оболочку. В ядре происходит образование тепла, оболочка рассеивает его в окружающую среду. В неблагоприятной внешней среде организм жертвует температурным режимом оболочки, к которой можно отнести кожу, подкожный слой, скелетную мускулатуру), направляя свои усилия на сохранении температуры ядра тела, куда входит, в частности, головной мозг. При этом температура периферических частей тела может значительно колебаться без ущерба для здоровья и активности человека. Например, температура пальцев у

человека может изменяться в диапазоне температур от 15 до 45 °С. Поэтому

понятие постоянства температуры надо в большей степени связывать с температурой ядра, чем с температурой оболочки.

Теплопродукция:

●Важный источник тепла – метаболические процессы, которые постоянно протекают в организме. К таким процессам можно отнести работу сердца,

дыхательных мышц, перестальтику кишечника, деятельность печени.

●Значимым источником тепла является комплекс мышечных физиологических процессов, связанный с поддержанием определенной

позы человека. Известно, что теплопродукция сидящего человека на

40—45% выше, чем у лежащего, а стоящего - на 70%. В холодных условиях в процесс выработки тепла путем холодовой дрожи включаются

дополнительные скелетные мышцы.

●Весьма существенной в согревании организма может быть высокая двигательная активность, поскольку коэффициент полезного действия мышц значительно меньше 100 %, большая часть затрачиваемой мышцами энергии (75-80 %) превращается в тепло.

Теплоотдача- это рассеивание тепла в окружающую среду. Теплоотдача может

осуществляться несколькими путями:

●Теплопроведение – осуществляется при контакте тела с предметами или окружающей средой, имеющей меньшую температуру, чем температура тела. Одежда замедляет теплопроведение, так как предохраняет организм от прямого контакта с окружающими предметами и средой.

●Теплоизлучение – любое тело, имеющее температуру выше температуры окружающей среды, излучает тепловую энергию в виде инфракрасных волн.

●Конвекция – связана с движением холодного воздуха относительно организма. Воздух, нагретый при контакте с кожей человека, поднимается вверх, уступая место более холодному. Если температура окружающего воздуха равна температуре тела, конвекция не происходит.

●Испарение жидкости с поверхности тела – происходит с помощью потовых желез и является эффективным способом охлаждения организма. Когда не наблюдается заметного потения, потовые железы выделяют практически чистую воду. Это неощущаемое потение может составлять до 600 – 700 мл

в день. Максимальное выделение пота может достигать 14 литров в день.

Как объем, так и солевой состав «ощущаемого» потоотделения зависят от

акклиматизации человека.

Организм воспринимает температуру окружающей среды с помощью

терморецепторов, которые имеются в коже, мышцах, сосудах, во внутренних органах, дыхательных путях, спинном и среднем мозге. Одни из них реагируют на

холод, это так называемые холодовые рецепторы, другие – на тепло (тепловые

рецепторы). На поверхности тела человека насчитывается около 250.000 холодовых и 30.000 тепловых рецепторов.

Центральный аппарат терморегуляции находится в передней и задней частях гипоталамуса, а также в ретикулярной формации среднего мозга.

Термочувствительные нейроны переднего гипоталамуса поддерживают базальный уровень, «установочную точку» температуры тела. Эффектроные нейроны заднего гипоталамуса и среднего мозга управляют процессами теплопродукции и теплоотдачи. Важная роль в терморегуляции принадлежит высшим отделам ЦНС

– коре и ближайшим подкорковым центрам. Изменения в психическом состоянии существенно влияют на уровень теплообразования и теплоотдачи. Отчетливые

изменения температуры тела наблюдаются у спортсменов при стартовом

возбуждении (предстартовая лихорадка).

Гуморальная регуляция теплообмена обеспечивается главным образом щитовидной железой и надпочечниками. Гормоны щитовидной железы повышают интенсивность обмена веществ и тем самым способствуют усилению теплопродукции. Катехоламины надпочечников также увеличивают теплопродукцию, повышая интенсивность окислительных обменных процессов, и, кроме того, суживают кожные сосуды, тем самым снижая теплоотдачу.

ДОП.ВОПРОСЫ:

1. Законы сокращения сердца, клапаны сердца

Закон сердца Франка–Старлинга: сила сокращения сердца в систолу увеличивается пропорционально увеличению растяжения миокарда в конце диастолы до определённого предела. Чем больше растянуто мышечное волокно, тем сильнее оно сокращается

Закон «всё или ничего»: в ответ на пороговое раздражение происходит максимальное сокращение, на подпороговое — сокращения нет. При дальнейшем увеличении силы ответная реакция не меняется.

Гомеометрическая регуляция — это возможность изменения силы сокращения миокарда без изменения длины составляющих его волокон. Примеры гомеометрических механизмов регуляции:

«Феномен лестницы» Боудича: при повторных электрических раздражениях остановленного сердца происходит постепенное повышение концентрации ионов кальция внутри клетки, вследствие чего сила каждого последующего сокращения постепенно возрастает до тех пор, пока сокращения не достигнут максимальной величины.

Эффект Анрепа. При увеличении давления крови в аорте систолический выброс вначале уменьшается, а потом нормализуется, то есть сердце выбрасывает в аорту то же количество крови, что и прежде, но против повышенного сопротивления выбросу, значит, сила сокращений увеличивается.

Клапаны сердца — это плотные фиброзные складки, образованные из внутренней оболочки сердца (эндокарда). Благодаря им кровь внутри сердца движется только в одном направлении.

Виды клапанов сердца:

1.Митральный клапан (двустворчатый) — расположен между левым предсердием и левым желудочком.

2.Трикуспидальный клапан (трёхстворчатый) — расположен между правым предсердием и правым желудочком.

3.Аортальный клапан — расположен на границе левого желудочка и аорты.

4.Легочный клапан — расположен в месте выхода лёгочного ствола из правого желудочка.

2.Движение крови по венам (дыхательный, сердечный, мышечный насосы)

Движению крови по венам способствуют следующие факторы:

1.Работа сердца. Создаёт разность давлений крови в артериальной системе и правом предсердии, что обеспечивает венозный возврат крови к сердцу.

2.Клапанный аппарат вен. Способствует движению крови в одном направлении — к сердцу.

3.Сокращение скелетных мышц («мышечный насос»). При сокращении мышц тонкие стенки вен сжимаются, и кровь продвигается по направлению к сердцу. Расслабление скелетных мышц способствует поступлению крови из артериальной системы в вены.

4.Присасывающее действие грудной клетки (дыхательный насос). На вдохе снижается давление в грудной полости, это способствует расширению вен, срабатывает эффект засасывания крови из соседних сосудов.

3.Объемная скорость крови

Объёмная скорость кровотока — это количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда в единицу времени (1 мин). В норме отток крови от сердца равен её притоку к нему, это означает, что объёмная скорость является величиной постоянной.

Она зависит от силы и частоты сердечных сокращений, а также от объёма циркулирующей крови. Факторы, определяющие объёмную скорость кровотока:

· разность давления на противоположных концах сосуда, которая

формируется артериальным и венозным давлением;

· сопротивление сосудов току крови, зависящее от диаметра сосуда, его длины, вязкости крови.

4. Факторы, влияющие на скорость кровотока

Скорость кровотока — это скорость передвижения элементов крови по кровеносному руслу за определённую единицу времени. Один из главных параметров, характеризующий функциональность кровеносной системы организма.

Факторы, влияющие на скорость кровотока:

·эластичность аорты и крупных артерий;

·сопротивление мелких сосудов;

·разность давления на противоположных концах сосуда, которая формируется артериальным и венозным давлением;

·сопротивление сосудов току крови, зависящее от диаметра сосуда, его длины, вязкости крови

4.Кривые кровяного давления

Кривая артериального давления (АД) характеризуется быстрым подъёмом, выраженным дикротическим зубцом и чётко выраженной конечно-диастолической частью.

Описание элементов кривой:

1.Первый острый зубец А отражает быстрое изгнание крови из левого желудочка в аорту.

2.Дикротический зубец В отражает обратный ток крови в аорте при закрытии аортального клапана. В этот момент давление крови в аорте превышает давление в левом желудочке.

3.Пик кривой соответствует систолическому давлению, которое в норме колеблется от 90 до 140 мм рт. ст..

4.Дикротический зубец отражает конец систолы и начало диастолы левого желудочка.

5.Нижняя точка кривой С соответствует диастолическому давлению, которое в норме составляет от 60 до 90 мм рт. ст..

Среднее артериальное давление используют для оценки перфузии жизненно важных органов. В большинстве прикроватных мониторов его величина определяется автоматически. Нормальные значения среднего АД составляют от 70 до 105 мм рт. ст..

5. Формулы МОК

Минутный объём кровообращения (МОК) можно рассчитать по формуле: МОК = ЧСС * СО, где:

·ЧСС — частота сердечных сокращений; 1

·СО — систолический объём (ударный объём, объём крови, выталкиваемый из одного желудочка за одну систолу сердца).

Внорме величина МОК колеблется в пределах от 3 до 6 л, и в среднем в покое составляет 3,5–5,5 л, а при физических нагрузках может достигать 18–28 и даже 30 литров.

6. Гормоны сердца

· адреналин увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, улучшает коронарный кровоток и повышает обменные процессы в миокарде.

·Тироксин (гормон щитовидной железы) усиливает работу сердца, стимулирует обменные процессы, повышает чувствительность миокарда к адреналину.

·Минералокортикоиды (альдостерон) стимулируют реабсорбцию Na и выведение K из организма.

·Глюкагон повышает уровень глюкозы в крови за счет расщепления гликогена, приводя к положительному инотропному эффекту.

·Половые гормоны в отношении к деятельности сердца являются синергистами и усиливают работу сердца.

7. Гемодинамический парадокс

Гемодинамический парадокс — это явление, при котором при движении крови по тонкому капилляру эритроциты располагаются в центре потока, так что между массивом эритроцитов и стенкой сосуда образуется тонкий слой

чистой плазмы крови. Благодаря этому слою клетки крови скользят вдоль стенок сосудов.

8. Пневматоракс

Пневмоторакс - скопление воздуха или газов в плевральной полости. Оно может возникнуть спонтанно у людей без хронических заболеваний лёгких («первичный»), а также у лиц с заболеваниями лёгких («вторичный»).

Причины пневмоторакса:

·открытые и закрытые травмы грудной клетки;

·инфекционные заболевания (туберкулёз лёгких, пневмоцистная пневмония и другие);

· |

ятрогенные повреждения, полученные в результате |

|

хирургического вмешательства или лечебных манипуляций; |

·разнообразные заболевания дыхательной системы. Симптомы пневмоторакса:

·затруднение дыхания, поверхностное частое дыхание с видимым вздыманием грудной клетки;

·повышенное потоотделение, характеризующееся холодным

потом;

·синюшный оттенок кожных покровов, чаще всего — в области

губ;

·приступ сухого кашля без отделяемой мокроты;

·снижение артериального давления;

·резкая боль с локализацией в области грудной клетки;

·учащённое сердцебиение.

9.Эритроциты и их специфичность к кислороду

Эритроциты — специализированные клетки крови, которые переносят кислород из лёгких к тканям тела и двуокись углерода (углекислый газ) в обратном направлении.

В эритроцитах содержится содержащий железо белок — гемоглобин. При высоких концентрациях кислорода гемоглобин обратимо связывает его, превращаясь в оксигемоглобин. При низких концентрациях кислорода оксигемоглобин отдаёт кислород и превращается в гемоглобин.

Кроме участия в процессе дыхания, эритроциты выполняют в организме

также следующие функции:

·регулируют кислотно-щёлочное равновесие среды;

·поддерживают изотонию крови и тканей;

· адсорбируют из плазмы крови аминокислоты, липиды и переносят их к тканям.

10. Автоматия + узлы автоматии

Автоматия – это способность сердца сокращаться независимо от внешних воздействий, а лишь благодаря импульсам, возникающим в сердечной мышце.

Узлы автоматии:

I Сино-атриальный (синусно-предсердный) - (узел Киса-Флека)

II Атриовентрикулярный(предсердно-желудочковый) - (узел Ашоффа–Тавара)

III Пучок Гиса, ножки Гиса

IV Волокна Пуркинье

11. Почему в капиллярах самая низкая скорость?

Потому что суммарная площадь поперечного сечения капиллярной сети выше в 500 раз, чем площадь поперечного сечения аорты. (Один капилляр не учитывается, только СЕТЬ).