4 курс / Оториноларингология / Экзамен / EKZAMEN_LORY

.pdfпо наличию признаков вторичного сифилиса на теле (последние могут быть выражены от 3 недель до 3 лет после заражения).

Гуммозный, или третичный, период характеризуется гуммозными инфильтратами и пухолями, при распаде которых вторично возникают перихондриты гортанных хрящей и стойкие рубцовые изменения. В случае первичного поражения хряща наблюдаются еще более значительные разрушения. Особенно часто поражается надгортанник, который в результате этого процесса иногда совершенно исчезает.

Ларингоскопическая картина гортани при третичном сифилисе весьма разнообразна. Вследствие распада отдельных гуммозных узлов образуется глубокая язва с характерными резко очерченными краями, сальным дном и воспаленной, инфильтрированной окружностью. Эта типичная картина, однако, часто видоизменяется вследствие присоединения вторичной инфекции, что сильно затрудняет правильную диагностику. Изъязвления и разрушения гортани мало болезненны до тех пор, пока не присоединится вторичная инфекция, вызывающая флегмонозное воспаление или перихондрит гортанных хрящей. Последующие рубцы ведут к стойкому стенозу гортани и требуют трахеотомии.

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, местных изменений, общего обследования и реакции Вассерма(экспресс метод выявления сифилиса; добавление к крови пациента кардиолипина из бычьего сердца)на. В затруднительных случаях диагностики, когда приходится дифференцировать между сифилисом, туберкулезом и раком гортани, прибегают к биопсии. Следует указать, что применение различных прижигающих препаратов, особенно растворов ляписа, до определения болезни вызывает искажение картины заболевания и часто ведет к диагностическим ошибкам. До установления диагноза следует назначать только индифферентные средства (полоскания и промывания физиологическим раствором, вливание маслянистых растворов и т.д.).

Лечение специфическое. В последние годы при лечении сифилиса применяется пенициллин. При наличии стеноза, не уменьшающегося под влиянием специфического лечения, необходимо следить за больным, чтобы своевременно произвести трахеотомию.

22.Курортное лечение заболеваний ЛОР органов.

•- часто назначаются санатории в Кисловодоке, Ессентуках;

•- чистый горный воздух; . йодированный морской воздух;

•- пешие прогулки в лесу, велопрогулки;

•- минеральные воды;

•- радоновые, углекислые, травяные и жемчужные ванны;

•- галотерапия (лечение в соляной галокамере);

•- гидро-, вакуум-, и классический массаж;

•- грязевые аппликации и использование грязи;

•- ингаляции с применением минеральных вод, эфирных масел и трав для улучшения обоняния и увлажнения слизистых оболочек носа;

•- физиотерапия и ЛФК, в т.ч занятия в бассейне.

23.Клиническая анатомия наружного уха.

Наружное ухо представлено ушной раковиной и наружным слуховым проходом.

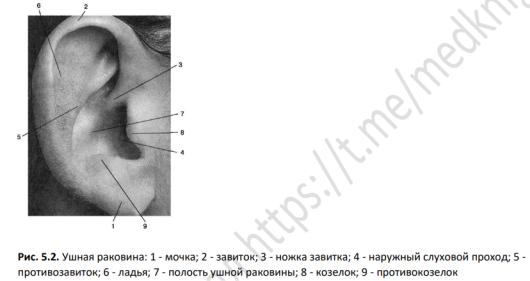

Ушная раковина (auricula) располагается между височно-нижнечелюстным суставом спереди и сосцевидным отростком сзади. Основу ее составляет пластинка эластического хряща толщиной 0,5-1 мм, покрытая с обеих сторон надхрящницей и кожей.

Наружная поверхность ушной раковины вогнутая, кожа на ней плотно сращена с надхрящницей. Внутренняя поверхность раковины выпуклая, здесь более развита

соединительная ткань между кожей и надхрящницей. Свободный край ушной раковины представлен в виде закругленного валика - завитка (helix), который начинается своей ножкой (crus helicis) над входом в наружный слуховой проход (porus acusticus externus) и тянется кверху, затем кзади и вниз. Внутри и параллельно завитку в виде валика располагается противозавиток (anthelix). Между ними имеется продольное углубление - ладья (scapha). Кпереди от противозавитка находится углубление, которое обозначается как полость ушной раковины (cavum conchae), воронкообразно углубляясь, оно

ведет во вход в наружный слуховой проход. Спереди находится выступающая часть наружного слухового прохода - козелок (tragus), а сзади другой выступ - противокозелок

(antitragus), внизу между ними имеется глубокая вырезка (incisura intertragica).

Ушная раковина человека прикрепляется связками и мышцами к чешуе височной кости, сосцевидному и скуловому отросткам, мышечный аппарат раковины у человека носит рудиментарный характер. В окружности входа в наружный слуховой проход кожа покрыта волосами (особенно заметны у пожилых людей) и содержит сальные железы Непосредственным продолжением полости раковины (cavum conchae) является наружный слуховой проход, протяженность которого у взрослых составляет около 2,5 см, просвет округлой или эллиптической формы имеет диаметр приблизительно 0,7-0,9 см.

Наружный слуховой проход состоит у человека из двух отделов: наружного перепончато-хрящевого и внутреннего костного. Он заканчивается у барабанной перепонки, разграничивающей наружное и среднее ухо. Перепончато-хрящевой отдел составляет 2/3 длины наружного слухового прохода, костный - 1/3. Основой перепончато-хрящевого отдела служит продолжение хряща ушной раковины, причем этот хрящ имеет вид желоба, открытого кзади и кверху.

Перепончатая часть его образована плотной соединительной тканью, богатой эластическими волокнами. Хрящевой остов на своем протяжении прерывается вертикально идущими санториниевыми щелями (incisurae Santorini), закрытыми фиброзной тканью. В области санториниевых щелей слуховой проход снизу граничит с околоушной слюнной железой и этим определяется возможность перехода воспалительного процесса из наружного уха на околоушную железу и наоборот. Перепончато-хрящевой отдел соединен с костной частью наружного слухового прохода плотной фиброзной тканью. Примерно в середине костного отдела располагается самая узкая часть наружного слухового прохода - перешеек (isthmus). Слуховой проход несколько изогнут в горизонтальной и фронтальной плоскостях, поэтому для осмотра костного отдела и барабанной перепонки он выпрямляется оттягиванием кзади и кверху

ушной раковины вместе с наружной частью слухового прохода. У детей при осмотре ушную раковину оттягивают кзади и вниз.

Кожа в перепончато-хрящевом отделе имеет толщину 1-2 мм, содержит волосы, сальные и серные (церуменальные) железы. Последние представляют собой видоизмененные сальные железы.

Секрет серных и сальных желез, а также чешуйки отторгнутого эпидермиса образуют ушную серу, которая выпадает из слухового прохода при колебаниях стенок перепончато-хрящевого отдела в момент жевания. Избыток серы и нарушение ее нормальной эвакуации приводит к формированию серной пробки. В костном отделе кожный покров лишен волос и желез, тесно связан с надкостницей, постепенно истончается до 0,1 мм и на барабанную перепонку переходит в виде эпидермиса.

Передняя стенка наружного слухового прохода граничит с суставом нижней челюсти,

причем движения челюсти передаются на перепончато-хрящевую часть прохода. При наличии воспалительного процесса в области передней стенки жевание сопровождается резкой болезненностью. Падение и удар в подбородок могут привести к перелому передней костной стенки слухового прохода.

Верхняя костная стенка отделяет наружный слуховой проход от средней черепной ямки. Перелом основания черепа в этой области может сопровождаться кровотечением и ликвореей из слухового прохода.

Задняя стенка наружного слухового прохода отделяет его от ячеек сосцевидного отростка, в основании этой стенки проходит лицевой нерв. Верхне-медиальный отдел этой стенки граничит с передней стенкой пещеры сосцевидного отростка. При мастоидите в процесс вовлекаются задняя и верхняя стенки слухового прохода возле барабанной перепонки, что проявляется их «нависанием».

Нижняя стенка отграничивает наружный слуховой проход от околоушной слюнной железы. В костном отделе нижняя стенка удлинена по сравнению с верхней на 4-5 мм.

У новорожденного и в первые месяцы жизни наружный слуховой проход представлен в виде щели за счет того, что костная часть не развита и верхняя стенка почти вплотную прилежит к нижней. Барабанная перепонка детей первого года жизни образует острый угол с осью слухового прохода и располагается почти горизонтально.

Кровоснабжение наружного уха осуществляется из системы наружной сонной а. Ушная раковина снабжается кровью из задней ушной а. и поверхностной височной а. Эти же сосуды, а также глубокая ушная а. (ветвь внутренней верхнечелюстной а.), обеспечивающая кровью более глубокие отделы и барабанную перепонку, образуют сплетение вокруг наружного слухового прохода. Питание хряща обеспечивается от сосудов надхрящницы.

Венозный отток - кпереди в заднюю лицевую в. и кзади в заднюю ушную в.

Лимфа из наружного уха оттекает в направлении узлов, расположенных кпереди от козелка, на сосцевидном отростке и под нижней стенкой наружного слухового прохода. Далее лимфа попадает в глубокие шейные ЛУ, которые при воспалении наружного слухового прохода увеличиваются и становятся болезненными при пальпации.

Иннервация наружного уха осуществляется ветвями тройничного нерва (ушновисочный н. - ветвь нижнечелюстного н.) и шейного сплетения, а также ушной ветвью блуждающего нерва (r. auricularis n. vagi). Вследствие вагусного рефлекса при раздражении задней и нижней стенок наружного слухового прохода у некоторых людей наблюдается кашель. Двигательная иннервация рудиментарных мышц ушной раковины, функциональная роль которых ничтожна, обеспечивается задним ушным н. - веточкой лицевого н.

24. Клиническая анатомия барабанной полости и барабанной перепонки.

Барабанная перепонка (membrana tympani, myrinx) разделяет наружное и среднее ухо. Это прочная фиброзная полупрозрачная пластинка, по форме напоминающая овал, вытянутый сверху вниз. Вертикальный размер барабанной перепонки примерно 10 мм, ширина - 8-9 мм, толщина 0,1 мм, площадь около 55-60 мм2 . У детей размеры барабанной перепонки почти такие же, как у взрослых, однако она имеет более округлую форму и значительно толще за счет толщины кожи и слизистой оболочки. По отношению к оси наружного слухового прохода барабанная перепонка располагается косо, образуя острый угол около 30° с нижней и передней стенками. Кроме того, барабанная перепонка воронкообразно втянута внутрь барабанной полости, так что центральный ее отдел - пупок (umbo) - соответствует месту наибольшего втяжения. В разных участках барабанная перепонка неодинаково отстоит от внутренней стенки барабанной полости: в центре - на 1-1,5 мм, в передненижнем отделе - на 4-5 мм, в задненижнем - до 6 мм.

Натянутая часть барабанной перепонки состоит из трех слоев: наружного - кожного (эпидермального), внутреннего - эпителиального, являющегося продолжением слизистой оболочки барабанной полости, и среднего соединительнотканного, представленного радиальными и циркулярными фиброзными волокнами. Радиальными волокнами к барабанной перепонке прикреплена рукоятка молоточка, плотно сращенная с ее внутренним и средним слоями. Нижний конец рукоятки молоточка чуть ниже середины барабанной перепонки образует воронкообразное углубление - пупок (umbo). Рукоятка молоточка продолжается кверху и несколько кпереди и образует в верхней трети видимый снаружи короткий отросток (processus brevis), от которого кпереди и кзади отходят соответственно передняя и задняя складки, разделяющие натянутую и ненатянутую части барабанной перепонки.

При искусственном освещении барабанная перепонка имеет перламутрово-серый цвет, на ее поверхности различают ряд опознавательных пунктов:

●рукоятку;

●короткий отросток;

●переднюю и заднюю складки;

●пупок;

●световой конус, образующийся в результате отражения света, падающего на

поверхность барабанной перепонки.

Для удобства описания выявленных при отоскопии изменений барабанную перепонку условно делят на четыре квадранта, образованных пересечением линии, проходящей вдоль рукоятки молоточка через пупок, и перпендикуляра к ней, также проходящего через пупок. Различают передневерхний, задневерхний, передненижний и задненижний квадранты. Световой конус, имеющий вид блестящего равнобедренного треугольника, располагается в передненижнем квадранте.

Кровоснабжение барабанной перепонки идет со стороны наружного уха из глубокой ушной а. (от верхнечелюстной а.) и со стороны среднего уха из барабанной а. Сосуды барабанной перепонки расположены в виде двух сетей: наружной, связанной с сосудами наружного уха и разветвляющейся в кожном слое, и внутренней, разветвляющейся в слизистой оболочке барабанной перепонки. Сосуды наружной и внутренней поверхностей барабанной перепонки анастомозируют между собой. Вены наружной поверхности барабанной перепонки впадают в наружную яремную в., вены внутренней поверхности - в сплетение вокруг слуховой трубы, поперечный синус и в вены ТМО.

Лимфоотток осуществляется к предушным, позадиушным и задним шейным ЛУ.

Иннервация барабанной перепонки идет от ушной ветви блуждающего н. (r. auricularis n.vagi), а также барабанной ветви языкоглоточного н. и ушно-височного н.

Барабанная полость (cavum tympani) представляет пространство, заключенное между барабанной перепонкой и лабиринтом. По форме барабанная полость напоминает неправильную четырехгранную призму объемом около 1 см3, с наибольшим верхненижним размером (высота) и наименьшим - между наружной и внутренней стенками (глубина).

Вбарабанной полости различают шесть стенок:

●наружную и внутреннюю;

●верхнюю и нижнюю;

●переднюю и заднюю.

Наружная (латеральная) стенка представлена барабанной перепонкой, отделяющей барабанную полость от наружного слухового прохода, и граничащими с ней сверху и снизу костными отделами. Кверху от барабанной перепонки в образовании латеральной стенки участвует пластинка верхней стенки наружного слухового прохода шириной от 3 до 6 мм, к нижнему краю которой (incisura Rivini) прикрепляется барабанная перепонка. Ниже уровня прикрепления барабанной перепонки также имеется небольшой костный порожек.

В соответствии с особенностями строения латеральной стенки барабанную полость условно делят на три отдела: верхний, средний и нижний.

Верхний отдел - надбарабанное пространство, аттик, или эпитимпанум

(epitympanum) - располагается выше верхнего края натянутой части барабанной перепонки. Латеральной стенкой его является костная пластинка верхней стенки наружного слухового прохода и pars flaccida (ненатянутая ч.) барабанной перепонки. В надбарабанном пространстве помещается сочленение молоточка с наковальней, которое делит его на наружный и внутренний отделы. В нижней части наружного отдела аттика, между pars flaccida барабанной перепонки и шейкой молоточка находится верхний карман слизистой оболочки, или пространство Пруссака. Это узкое пространство, а также расположенные книзу и кнаружи от пространства Пруссака передний и задний карманы барабанной перепонки (карманы Трельча) требуют обязательной ревизии при операции по поводу хронического эпитимпанита во избежание рецидива.

Средний отдел барабанной полости - мезотимпанум (mesotympanum) - наибольший по размерам, соответствует проекции pars tensa (натянутая ч.) барабанной перепонки. Нижний отдел (hypotympanum) - углубление ниже уровня прикрепления барабанной перепонки.

Медиальная (внутренняя, лабиринтная, промонториальная) стенка барабанной полости разделяет среднее и внутреннее ухо. В центральном отделе этой стенки имеется выступ - мыс, или промонториум, образованный латеральной стенкой основного завитка улитки. На поверхности промонториума располагается барабанное сплетение (plexus tympanicus). В формировании барабанного сплетения участвуют барабанный (или Якобсонов) нерв (n. tympanicus - ветвь языкоглоточного н.), тройничный н., лицевой н., а также симпатические волокна от внутреннего сонного сплетения (plexus caroticus internus).

Кзади и кверху от мыса находится ниша окна преддверия (fenestra vestibuli), по форме напоминающая овал, вытянутый в переднезаднем направлении, размерами 3 на 1,5 мм. Окно преддверия прикрыто основанием стремени (basis stapedis), прикрепленным к краям окна с помощью кольцевидной связки (lig. annulare stapedis). В области задненижнего края мыса находится ниша окна улитки (fenestra Cochleae), затянутого

вторичной барабанной перепонкой (membrana tympani secundaria). Ниша окна улитки обращена к задней стенке барабанной полости и частично прикрыта выступом задненижнего ската промонториума.

Непосредственно над окном преддверия в костном фаллопиевом канале проходит горизонтальное колено лицевого н., а выше и кзади расположен выступ ампулы горизонтального полукружного канала.

Топография лицевого н. (n. facialis, VII черепной нерв) имеет важное практическое значение. Вступив вместе с преддверно-улитковым н. и промежуточным н. во внутренний слуховой проход, лицевой н. проходит по его дну, в лабиринте располагается между преддверием и улиткой. В лабиринтном отделе от секреторной порции лицевого н. отходит большой каменистый н. (n. petrosus major), иннервирующий слезную железу, а также слизистые железы полости носа. Перед выходом в барабанную полость над верхним краем окна преддверия имеется коленчатый ганглий (ganglion geniculi), в котором прерываются вкусовые чувствительные волокна промежуточного нерва. Переход лабиринтного отдела в барабанный обозначается как первое колено лицевого н. Лицевой н., дойдя до выступа горизонтального полукружного канала на внутренней стенке, на уровне пирамидального возвышения (eminentia pyramidalis) меняет свое направление на вертикальное (второе колено), проходит через шилососцевидный канал и через одноименное отверстие (for. stylomastoideum) выходит на основание черепа. В непосредственной близости от пирамидального возвышения лицевой н. дает веточку к стременной мышце (m. stapedius), здесь же от ствола лицевого нерва отходит барабанная струна (chorda tympani). Она проходит между молоточком и наковальней через всю барабанную полость сверху от барабанной перепонки и выходит через fissura petrotympanica (s. Glaseri), давая вкусовые волокна к передним 2/3 языка на своей стороне, секреторные волокна к слюнной железе и волокна к нервным сосудистым сплетениям. Стенка канала лицевого н. в барабанной полости очень тонкая и нередко имеет дегисценции, что определяет возможность распространения воспаления из среднего уха на нерв и развития пареза или даже паралича лицевого н. Различные варианты расположения лицевого н. в барабанном и сосцевидном его отделах следует учитывать отохирургу, чтобы не травмировать нерв в ходе операции. Кпереди и над окном преддверия расположен улиткообразный выступ - proc. cochleariformis, через который перегибается сухожилие мышцы, натягивающей барабанную перепонку.

Передняя стенка барабанной полости - трубная или сонная (paries tubaria s. caroticus).

Верхняя половина этой стенки занята двумя отверстиями, большее из которых - тимпанальное устье слуховой трубы (ostium tympanicum tubae auditivae), над которым открывается полуканал мышцы, натягивающей барабанную перепонку (m. tensor tympani). В нижнем отделе передняя стенка образована тонкой костной пластинкой, отделяющей ствол внутренней сонной а., проходящей в одноименном канале. Стенка эта пронизана тоненькими канальцами, через которые проходят сосуды и нервы в барабанную полость, и воспалительный процесс может перейти из барабанной полости на сонную а.

Задняя стенка барабанной полости - сосцевидная (paries mastoideus). В верхнем ее отделе имеется широкий ход (aditus ad antrum), через который надбарабанное пространство сообщается с пещерой (antrum mastoideum) - постоянной ячейкой сосцевидного отростка. Ниже входа в пещеру, на уровне нижнего края окна преддверия, на задней стенке полости располагается пирамидальное возвышение (eminentia pyramidalis), заключающее в себе m. stapedius, сухожилие которой выступает из верхушки этого возвышения и направляется к головке стремени. Кнаружи от пирамидального возвышения находится маленькое отверстие, из которого выходит барабанная струна.

Верхняя стенка - крыша барабанной полости (tegmen tympani). Это костная пластинка толщиной 1-6 мм, отделяющая барабанную полость от средней черепной ямки. Иногда в этой пластинке имеются дегисценции, благодаря которым ТМО средней черепной ямки находится в непосредственном контакте со слизистой оболочкой барабанной полости. Это может способствовать развитию внутричерепных осложнений при отитах. У детей первых лет жизни на границе каменистой и чешуйчатой частей височной кости в области крыши барабанной полости имеется незаращенная каменисто-чешуйчатая щель, что обусловливает возможность возникновения мозговых симптомов (менингизм) при остром среднем отите. В последующем на месте этой щели формируется шов - sutura petrosquamosa.

Нижняя стенка барабанной полости - яремная (paries jugularis) - граничит с лежащей под ней луковицей яремной вены (bulbus venae juggle). Дно полости расположено на 2,5- 3 мм ниже края барабанной перепонки. Чем более луковица яремной вены вдается в барабанную полость, тем более выпуклую форму имеет дно и тем оно тоньше. Иногда здесь наблюдаются дефекты кости - дегисценции, тогда луковица яремной вены выпячивается в барабанную полость и может быть поранена при выполнении парацентеза.

Слизистая оболочка барабанной полости является продолжением слизистой оболочки носоглотки и представлена однослойным плоским и переходным мерцательным эпителием с немногочисленными бокаловидными клетками. Покрывая слуховые косточки и связки, слизистая оболочка образует много сообщающихся карманов, синусов. Два наиболее значимых в клиническом отношении - барабанный и лицевой синусы. Барабанный синус находится под пирамидальным возвышением и простирается до луковицы яремной вены и окна улитки. Лицевой синус ограничен медиальным каналом лицевого нерва, сзади - пирамидальным возвышением, спереди - мысом.

В барабанной полости находятся три слуховые косточки и две внутриушные мышцы.

Цепь слуховых косточек представляют связанные между собой сочленения

●молоточек (malleus);

●наковальня (incus);

●стремя (stapes).

Рукоятка молоточка вплетена в фиброзный слой барабанной перепонки, основание стремени укреплено в нише окна преддверия. Основной массив слуховых косточек - головка и шейка молоточка, тело наковальни - находятся в надбарабанном пространстве. В молоточке различают рукоятку, шейку и головку, а также передний и латеральный отростки. Рукоятка и латеральный отросток видны при осмотре барабанной перепонки. Масса молоточка составляет около 30 мг.

Наковальня состоит из тела, короткого и длинного отростков. Короткий отросток расположен во входе в пещеру. Через длинный отросток наковальня сочленена с головкой стремени. Масса наковальни равна 27 мг.

Стремя имеет основание, две ножки, шейку и головку. Кольцевая связка, с помощью которой основание стремени прикрепляется к краю окна преддверия, достаточно эластична и обеспечивает хорошую подвижность преимущественно передних отделов основания стремени. Масса стремени составляет около 2,5 мг, площадь основания - 3-3,5 мм2. Слуховые косточки соединены между собой посредством суставов, обеспечивающих их подвижность; имеется ряд связок, поддерживающих всю цепь слуховых косточек. Две внутриушные мышцы осуществляют движения слуховых косточек, обеспечивая аккомодационную и защитную функции. К шейке молоточка прикреплено сухожилие мышцы, напрягающей барабанную перепонку - m. tensor tympani. Мышца эта начинается в костном полуканале выше тимпанального устья

слуховой трубы. Ее сухожилие первоначально направлено спереди назад, затем под прямым углом перегибается через улиткообразный выступ, в латеральном направлении пересекает барабанную полость и прикрепляется к молоточку. M. tensor tympani иннервируется нижнечелюстной веточкой тройничного н. Стременная мышца находится в костном влагалище пирамидального возвышения, из отверстия которого в области верхушки выходит сухожилие мышцы, в виде короткого ствола оно идет кпереди и прикрепляется к головке стремени. Иннервируется веточкой лицевого н. - n. stapedius (стременной н.).

25. Строение слуховой трубы, её четыре функции и способы их исследования.

Слуховая (евстахиева) труба (tuba auditiva) обеспечивает сообщение барабанной полости с внешней средой.

. Слуховая труба имеет длину 3,5 см у взрослых, у детей она короче, шире и расположена более горизонтально. Она состоит из двух отделов - короткого костного (pars ossea) и более длинного перепончато-хрящевого (pars cartilaginea), где хрящ представлен в виде желоба, покрытого слизистой оболочкой. Отделы слуховой трубы образуют между собой тупой угол, открытый книзу. В месте перехода хрящевой части трубы в костную расположено самое узкое место - перешеек (isthmus) - 1-1,5 мм в диаметре. Барабанное устье слуховой трубы диаметром 4-5 мм расположено в верхнем отделе передней стенки барабанной полости. Глоточное устье слуховой трубы лежит на 1-2,5 см ниже барабанного, открывается на латеральной стенке носоглотки, на уровне заднего конца нижней носовой раковины. В области глоточного устья слуховой трубы имеется скопление лимфоидной ткани - трубная миндалина (tonsilla tubaria). В обычных условиях стенки в перепончато-хрящевом отделе прилежат друг к другу. Труба раскрывается при жевании, зевании и во время глотательных движений. Раскрытие просвета трубы происходит при сокращении мышц - напрягающей нёбную занавеску (m. tensor veli palatini) и поднимающей мягкое нёбо (m. levator veli palatini). Волокна этих мышц вплетаются в толщу стенки перепончато-хрящевого отдела трубы. Слизистая оболочка слуховой трубы выстлана мерцательным эпителием и содержит большое количество слизистых желез. Движение ресничек направлено в сторону глоточного устья, и это обеспечивает защитную функцию.

Слуховая труба - часть среднего уха, выполняющая вентиляционную, защитную, дренажную и слуховую функции.

Вентиляционная функция слуховой трубы состоит в выравнивании давления в среднем ухе с атмосферным давлением.

Дренажная функция - выведение из барабанной полости продуктов секреции. Особенности анатомического строения и функционирования трубы (наклон трубы в сторону носоглотки, наличие продольных складок, перешейка, перепончатой части, мерцательного эпителия, лимфоидной ткани и др.) способствуют защите барабанной полости от проникновения в неё инфекции из носоглотки.

Все вышеназванные функции слуховой трубы направлены на обеспечение слуховой функции, которая состоит в восприятии, проведении звуковых колебаний средним ухом и передачу их внутреннему уху.

Исследование функции слуховых труб.

Исследование вентиляционной функции слуховой трубы основано на продувании трубы и прослушивании звуков проходящего через нее воздуха. Для этой цели необходимы специальная эластичная (резиновая) трубка с ушными вкладышами на обоих ее концах (отоскоп), резиновая груша с оливой на конце (баллон Политцера), набор ушных

катетеров различных размеров - от 1-го до 6-го номера. Последовательно выполняют 5 способов продувания слуховой трубы. Возможность выполнения того или иного способа позволяет определить I, II, III, IV или V степени проходимости трубы. При выполнении исследования один конец отоскопа помещается в наружный слуховой проход испытуемого, второй - врача. Через отоскоп врач выслушивает шум прохождения воздуха через слуховую трубу.

Проба с пустым глотком позволяет определить проходимость слуховой трубы при совершении глотательного движения. При открывании просвета слуховой трубы врач через отоскоп слышит характерный легкий шум или треск.

Способ Тойнби. Это также глотательное движение, однако выполненное испытуемым при закрытом рте и носе. При выполнении исследования, если труба проходима, больной ощущает толчок в уши, а врач слышит характерный звук прохождения воздуха.

Способ Вальсальвы. Обследуемого просят сделать глубокий вдох, а затем произвести усиленную экспирацию (надувание) при плотно закрытом рте и носе. Под давлением выдыхаемого воздуха слуховые трубы раскрываются и воздух с силой входит в барабанную полость, что сопровождается легким треском, который ощущает обследуемый, а врач через отоскоп прослушивает характерный шум. При нарушении проходимости слуховой трубы выполнение опыта Вальсальвы не удается.

Способ Политцера. Оливу ушного баллона вводят в преддверие полости носа справа и придерживают ее II пальцем левой руки, а I пальцем прижимают левое крыло носа к перегородке носа. Вводят одну оливу отоскопа в наружный слуховой проход пациента, а вторую - в ухо врача и просят больного произнести слова «пароход», «раз, два, три». В момент произнесения гласного звука сжимают баллон четырьмя пальцами правой руки, при этом I палец служит опорой. В момент продувания при произнесении гласного звука мягкое нёбо отклоняется кзади и отделяет носоглотку. Воздух входит в закрытую полость носоглотки и равномерно давит на все стенки; часть воздуха при этом с силой проходит в глоточные отверстия слуховых труб, что определяется характерным звуком, прослушиваемым через отоскоп. Затем таким же образом, но только через левую половину носа, выполняется продувание, по Политцеру, левой слуховой трубы.

Продувание слуховых труб через ушной катетер. Вначале выполняется анестезия слизистой оболочки носа одним из анестетиков (10% р-р лидокаина, 2% р-р дикаина). В ухо врача и в ухо испытуемого вводят оливы отоскопа. Катетер берут в правую руку, как ручку для письма. При передней риноскопии катетер проводится по дну полости носа клювом вниз до задней стенки носоглотки. Затем катетер поворачивают кнутри на 90° и подтягивают к себе до того момента, когда его клюв коснется сошника. После этого осторожно поворачивают клюв катетера книзу и далее примерно на 120° еще в сторону исследуемого уха так, чтобы кольцо катетера (а значит, и клюв) было обращено примерно к наружному углу глаза исследуемой стороны. Клюв попадает в глоточное отверстие слуховой трубы, что, как правило, ощущается пальцами. В раструб катетера вставляют оливу баллона и легко сжимают его. При прохождении воздуха через слуховую трубу выслушивается шум.

Если выполняются все пробы с положительным результатом, то проходимость слуховой трубы оценивается I степенью, если удается получить положительный результат только при катетеризации, проходимость трубы оценивают V степенью. Наряду с вентиляционной функцией слуховой трубы важное значение (например, при решении вопроса о целесообразности закрытия дефекта барабанной перепонки) имеет ее дренажная функция. Последнюю оценивают по времени пассивного поступления различных жидких веществ из барабанной полости в носоглотку. Появление вещества в

носоглотке регистрируют при эндоскопии области глоточного отверстия слуховой трубы (для этого используют красители, например метиленовый синий); по вкусовым ощущениям пациента (проба с сахарином) или при рентгеноконтрастном исследовании слуховой трубы. При хорошей дренажной функции слуховой трубы используемое вещество оказывается в носоглотке через 8-10 мин, при удовлетворительной - через 1025 мин, при неудовлетворительной - более чем через 25 мин. https://www.youtube.com/watch?v=BTxTe5M9wgY

26. Клиническая анатомия глотки, её отделы и границы.

Глотка (pharynx) - начальная часть пищеварительной трубки, располагается между полостью рта и пищеводом. Глотка является частью дыхательной трубки, по которой воздух проходит из полости носа в гортань; простирается от основания черепа до уровня VI шейного позвонка, где, суживаясь, переходит в пищевод. Длина глотки у взрослого человека - 12-14 см; располагается кпереди от шейного отдела позвоночного столба.

Стенки глотки:

●Верхняя стенка - свод (fornix pharyngis) - прикрепляется к наружной поверхности основания черепа в области базилярной части затылочной кости и тела клиновидной кости.

●Задняя стенка прилегает к предпозвоночной пластинке (lamina prevertebralis) шейной фасции и соответствует телам пяти верхних шейных позвонков.

●Боковые стенки находятся вблизи с внутренней и наружной сонной а., внутренней яремной в., блуждающим, подъязычным, языкоглоточным н., симпатическим стволом, большими рогами подъязычной кости и пластинками щитовидного хряща.

●Передняя стенка в верхнем отделе в области носоглотки посредством хоан сообщается с полостью носа, в среднем отделе сообщается с полостью рта.

Отделы глотки:

●верхний - носовая часть, или носоглотка (pars nasalis, epipharynx);

●средний - ротовая часть, или ротоглотка (pars oralis, mesopharynx);

●нижний - гортанная часть, или гортаноглотка (pars laryngea, hypopharynx). Носоглотка (nasopharyngs, epipharyngs) располагается от свода глотки до уровня твердого нёба. Ее передняя стенка занята хоанами (choanae), сообщающими ее с полостью носа. На боковой стенке с каждой стороны на уровне задних концов нижних носовых раковин находятся воронкообразной формы глоточные отверстия слуховой трубы, сообщающие глотку с барабанной полостью. Сверху и сзади эти отверстия ограничены трубными валиками, образованными выступающими хрящевыми стенками слуховых труб. Кзади от трубных валиков и устья слуховой трубы на боковой стенке носоглотки имеется углубление - глоточный карман (ямка Розенмюллера), в нем - скопление лимфаденоидной ткани (трубные миндалины). На задневерхней стенке носоглотки находится III, или глоточная (носоглоточная), миндалина.

Ротоглотка (oropharyngs, mesopharyngs) простирается от уровня твердого нёба до уровня входа в гортань. Задняя стенка этого отдела соответствует телу III шейного позвонка. Спереди ротоглотка посредством зева сообщается с полостью рта. Зев (fauces) ограничивается сверху мягким нёбом, снизу - корнем языка и с боков - нёбноязычными