4 курс / Оториноларингология / Экзамен / EKZAMEN_LORY

.pdf

Целями системной антибактериальной терапии при остром стрептококковом тонзиллофарингите являются:

1.эрадикация возбудителя (БГСА);

2.профилактика осложнений («ранних» гнойных и «поздних» аутоиммунных);

3.ограничение очага инфекции (снижение контагиозности);

4.клиническое выздоровление.

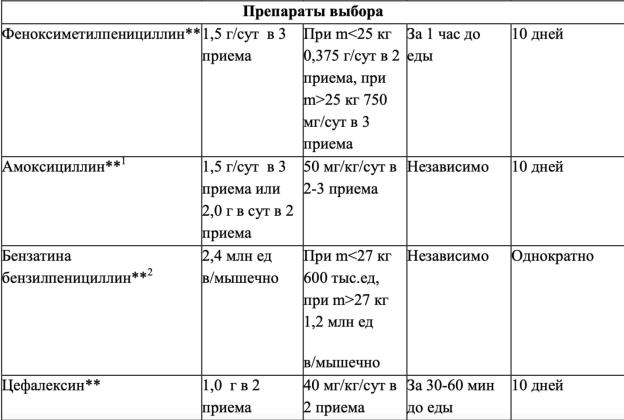

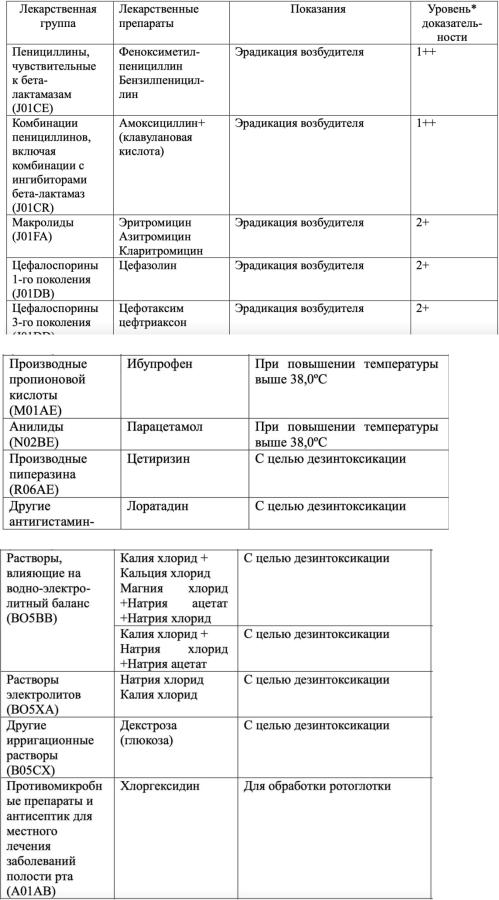

В связи с тем, что 100% штаммов бета-гемолитического стрептококка группы А in vitro чувствительны к природному пенициллину и, соответственно, всем беталактамным препаратам последующих генераций, рекомендуется использовать в качестве стартового препарат для лечения острого стрептококкового тонзиллофарингита пенициллин (феноксиметилпенициллин внутрь), альтернативным препаратом с меньшей кратностью приема является амоксициллин.

Рекомендовано применение местных антисептиков: цетилпиридиния хлорид, гексэтидин, лизоцим+пиридоксин, амилметакрезол+дихлорбензиловый спирт, хлоргексидин, препараты йода, бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат, биклотимол, сульфаниламиды и другие.

2.Острый тонзиллит (ангина). Определение. Классификация по этиологии, патогенезуи морфологическим признакам.

Острый тонзиллит (Acute tonsillitis) — заболевание инфекционной природы с воздушно-капельным путем передачи, сопровождающееся выраженным синдромом общей интоксикации, местным проявлением которого служит воспаление одной или нескольких лимфатических фолликул глоточного кольца.

Острый тонзиллит вызывают бактериальные, вирусные и грибковые возбудители, а также бактериальные, вирусно-бактериальные, грибково-бактериальные ассоциации. Источником инфекции является больной или бактерионоситель.

Streptococcus pyogenes, Streptococcus группы A (GAS), является наиболее распространенной причиной бактериального фарингита у детей и взрослых.

Прочие возбудители острого тонзиллита:

•стафилококк (Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae);

•анаэробы (синегнойная палочка);

•микоплазмы (m. Pneumoniae);

•хламидии;

•аденовирусы 1–9 типа;

•энтеровирус Коксаки;

•вирус простого герпеса;

•вирус гриппа;

•вирус Эпштейн-Барра и др.

Среди микозов наиболее часто развитие острого тонзиллита вызывают грибы рода Candida в симбиозе с патогенными и условно патогенными кокками. Язвенно-некротическая тонзиллит вызывается спирохетой Плаута-Венсана в симбиозе с веретенообразной палочкой Венсана.

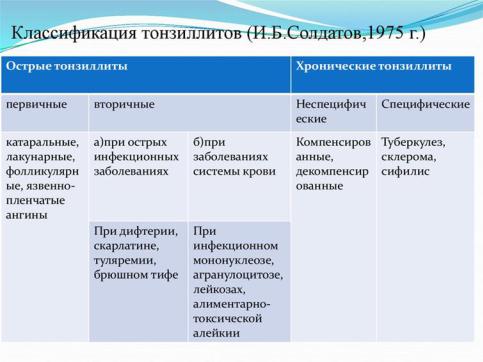

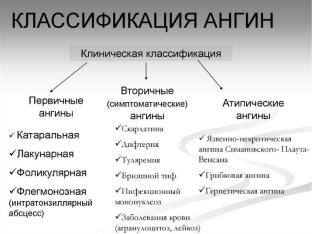

Выделяют три типа заболевания:

1.первичные;

2.вторичные;

3.специфические тонзиллиты.

Возникновение вторичных связано с общими острыми инфекционными заболеваниями (скарлатина, дифтерия и т. д) и системными заболеваниями кровеносной системы (агранулоцитоз, лейкоз).

Специфические тонзиллиты возникают на фоне специфической инфекции (язвеннопленчатый тонзиллит — ангина Симановского — Плаута — Венсана, вызываемая находящимися в симбиозе веретенообразной палочкой Плаута — Венсана и спирохетой Венсана, герпетический тонзиллит, вызываемый вирусом Коксаки А).

По форме выделяют:

•катаральный;

•фолликулярный;

•лакунарный;

•фибринозный;

•герпетический;

•флегмонозный (интратонзиллярный абсцесс);

•язвенно-некротический (гангренозный);

•смешанные формы тонзиллита.

3. Острый стрептококковый тонзиллит. Клиника. Диагностика. Лечение.

Клинические проявления стрептококковой инфекции очень разнообразны - от легких форм до тяжелых септических заболеваний. Несмотря на огромное разнообразие клинических проявлений, вся группа стрептококковой инфекции имеет общие клинические черты, обусловленные специфическими свойствами гемолитического стрептококка. При тяжелых заболеваниях эти черты выражены очень четко и могут быть диагностированы, по мере уменьшения тяжести они стираются и выявляются труднее.

Инкубационный период короткий - от нескольких часов до 4-5 дней. Характерно острое начало болезни, быстрое развитие местного воспалительного очага и общей интоксикации.

Основные синдромы стрептококкового тонзиллита (ангины):

-интоксикационный синдром (головная боль, тошнота, рвота, подъем температуры тела);

-синдром поражения ротоглотки - в ротоглотке отграниченная дужками гиперемия слизистой и миндалин, точечная энантема на мягком небе, развитие острого тонзиллита - катарального, фолликулярного, лакунарного или некротического, что коррелирует со степенью тяжести тонзиллита;

-синдром лимфаденита - регионарный лимфаденит, увеличение углочелюстных лимфоузлов.

Лечение стрептококкового тонзиллита включает:

-мероприятия, направленные на эрадикацию возбудителя;

-мероприятия, направленные на дезинтоксикацию;

-мероприятия, направленные на десенсибилизацию организма.

Лечение больных с диагнозом «Стрептококковый тонзиллит (ангина)» легкой степени тяжести осуществляется при отсутствии противопоказаний – в амбулаторных условиях, средней степени и тяжелой степени тяжести – в условиях стационара.

4.Острый тонзиллит (ангина). Клинические формы: первичные (лакунарная, фолликулярная) и атипичные. Дифференциальная диагностика.

Лакунарная ангина – острый воспалительный процесс преимущественно бактериальной этиологии, который характеризуется поражением лакун миндалин и

проявляется выраженным нарушением общего состояния, болью в горле, усиливающейся при глотании. При физикальном осмотре миндалины увеличены, гиперемированы, в устье лакун виден гнойный экссудат. При пальпации регионарных лимфоузлов отмечается болезненность. Для выявления возбудителя проводится бактериологический анализ мазка из зева. Лечение предусматривает соблюдение постельного режима в острый период, назначение антибиотиков, противовоспалительных средств, полоскание горла антисептиками, физиотерапию.

Фолликулярная ангина – острое инфекционное заболевание обычно бактериальной природы, проявляющееся поражением фолликулярного аппарата миндалин (чаще небных), увеличением регионарных лимфоузлов и симптомами общей интоксикации (гипертермия, озноб, головная боль, боли в мышцах, слабость). Диагностика включает осмотр глотки (фарингоскопию), исследование функции внутренних органов и опорно-двигательного аппарата для исключения осложнений со стороны сердца, почек и суставов, проведение лабораторных анализов. Принципы лечения: воздействие на возбудителя болезни (антибиотики, противовирусные средства), противовоспалительная терапия, полоскания горла, физиотерапия.

5. Острый тонзиллит (ангина). Клинические формы: вторичные - при заболеванияхкрови. Значение общего анализа крови.

Ангина при лейкозе – это вариант острого тонзиллита, развивающийся на фоне злокачественного перерождения клеток костного мозга. Основные проявления – пиретическая лихорадка, последовательное развитие катаральных, гнойных, язвеннонекротических изменений небных миндалин, лимфаденопатия в сочетании с общим иммунодефицитом, анемией и геморрагическим синдромом. Для постановки диагноза используются анамнестические сведения, жалобы пациента, результаты фарингоскопии, общего анализа крови и пункции костного мозга. В программу лечения входят массивная антибактериальная терапия, химиотерапия, гемотрансфузии и трансплантация костного мозга.

Основным этиологическим фактором является группа онкогематологических заболеваний – острые и хронические лейкозы (лейкемии). Это злокачественные опухоли костного мозга, для которых характерно образование очагов патологического гемопоэза и неспособность продуцировать полноценные зрелые форменные элементы крови. Зачастую пусковым фактором развития ангины при лейкозе является минимальное нарушение целостности слизистой оболочки ротовой полости или миндалин.

В норме лимфатическое глоточное кольцо постоянно контактирует с большим количеством патогенной микрофлоры и успешно противостоит ей. Но при лейкозе резко снижается общий и местный иммунитет, что проявляется выраженной склонностью к воспалительным и некротическим процессам. Поэтому посещение стоматолога, профилактический осмотр отоларинголога или любое случайное повреждение может привести к проникновению бактерий внутрь тканей и быстрому развитию ангины.

При лейкозе этиологический агент вызывает мутацию гемопоэтических клеток I-III класса. Образовавшиеся злокачественные клетки-предшественники лимфопоэза активно

взаимодействуют с ростовыми факторами, чем угнетают нормальные процессы дифференциации. Таким образом, костный мозг теряет способность продуцировать эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Вместо них в периферическую кровь попадает большое количество низкодифференцированных клеток–бластов. Это проявляется выраженным иммунодефицитом, анемическим и геморрагическим синдромами, лейкемической инфильтрацией лимфоидной и других тканей организма.

Отсутствие общего иммунного ответа, местное снижение реактивности и резистентности небных миндалин и повреждение слизистых оболочек дает возможность патогенной микрофлоре бесконтрольно размножаться в тканях ротовой полости. Активная жизнедеятельность бактерий на фоне инфильтрации лейкоцитами быстро приводит к выраженным воспалительным и некротическим изменениям, которые обуславливают последовательное развитие различных форм ангины.

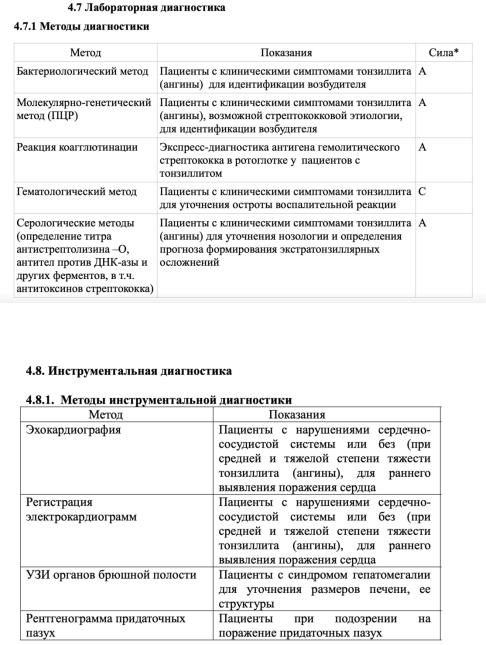

Диагностика основывается на выявлении местных симптомов острого тонзиллита в комбинации с клинико-гематологическими проявлениями лейкоза. Постановка диагноза осуществляется совместно отоларингологом и гематологом. Как правило, в диагностическую программу входят:

•Сбор анамнеза и жалоб. Наличие анемического и геморрагического синдрома, помимо классических проявлений ангины, указывает на сопутствующее нарушение гемопоэза. Часть пациентов с ранее установленной лейкемией сами сообщают об этом в момент обращения к врачу.

•Фарингоскопия. Определяемые изменения зависят от формы ангины, которая имеется у пациента на момент осмотра. Катальный тонзиллит проявляется отеком, гиперплазией и гиперемией небных миндалин. Лакунарная форма характеризуется белыми или желтыми налетами, которые легко отделяются от подлежащих тканей. При фибринозном варианте эти налеты полностью покрывают миндалины и переходят на окружающие ткани. Язвенно-некротическая ангина при лейкозе проявляется образованием участков бурого и грязно-серого цвета по всей ротовой полости и глотке. На месте отторжения отмерших тканей формируется глубокий, обильно кровоточащий дефект.

•Общий анализ крови. При исследовании крови выявляется снижение уровня эритроцитов до 1,0-2,0×1012/л, гемоглобина ниже 50 г/л, тромбоцитов ниже 100×109/л, повышение СОЭ. Уровень лейкоцитов зависит от формы заболевания и может колебаться в пределах от 0,5×109/л до 50×109/л и выше. Характерный признак лейкоза – наличие в крови бластных клеток (гемогистиобластов, миелобластов, лимфобластов), которые составляют до 95% всех выявленных форменных элементов.

•Стернальная пункция. В миелограмме определяется большое количество бластов

(более 30% всех клеток) на фоне выраженной редукции клеток эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ростков.

Дифференциальная диагностика проводится с дифтерией, классическим острым тонзиллитом и агранулоцитарной ангиной. Основное отличие всех вышеупомянутых заболеваний от ангины при лейкозе – отсутствие большого количества бластных клеток в периферической крови и пунктате костного мозга.

6.Осложнения острого стрептококкового тонзиллита. Классификация. Негнойныеосложнения острого стрептококкового тонзиллита.

Ранние осложнения возникают из-за распространения инфекции за пределы лимфоидной ткани и нарастания симптомов интоксикации (паратонзиллярный или заглоточный абсцесс, парафарингит, медиастинит, септические состояния, инфекционно-токсический шок, менингит и менингоэнцефалит).

Негнойные (поздние) осложнения: острая ревматическая лихорадка; постстрептококковый реактивный артрит; острый гломерулонефрит; скарлатина; синдром стрептококкового токсического шока; аутоиммунное расстройство.

7. Паратонзиллярный абсцесс. Стадии, симптомы, диагностика, лечение в зависимости от стадии.

Паратонзиллит – воспаление паратонзиллярного пространства. Заболевание имеет 3 стадии:

•Отечная. Характеризуется отечностью околоминдаликовых тканей без выраженных признаков воспаления. Клинические симптомы зачастую отсутствуют.

•Инфильтрационная. Проявляется гиперемией, местным повышением температуры и болевым синдромом.

•Абсцедирующая. Формируется на 4-7 день развития инфильтрационных изменений. На этой стадии наблюдается выраженная деформация зева за счет массивного флюктуирующего выпячивания.

Симптомы: Состояние больного средней тяжести. Температура тела до 38., выраженная интоксикация, головная боль. Боль в глотке односторонняя (спонтанная и при глотании), глотание затруднено из-за боли, иногда больной не может проглотить даже слюну. Боль иррадиирует в ухо, нижнюю челюсть. Тризм: больной не может открыть рот (спазм жевательной мускулатуры), вынужденное положение головы: для расслабления мышц голова наклонена в сторону поражения. Выражен регионарный лимфаденит.

Диагностика: Фарингоскопическая картина: При передневерхней локализации-резкое шаровидное выбухание в области верхнего полюса миндалины, вместе с нёбными дужками и мягким нёбом смещается к средней линии, язычок при этом смещен в противоположную сторону. При задней локализации - припухлость в области нёбноглоточной дужки и боковой стенки глотки. Нёбная миндалина и язычок отечны, инфильтрированы и смещены кпереди. При нижней локализации паратонзиллита-отек и инфильтрация нижних отделов дужек, нижнего полюса миндалины и прилежащей части корня языка.

Лечение паратнзиллита зависит от стадии заболевания. Проводится общая антибактериальная терапия, дезинтоксикационная, противовоспалительная. Хирургическое лечении показано во 2-й и 3-й стадии. Разрез 1,5 -2 см проводят параллельно небной дужке вертикальным разрезом в типичном месте: это пересечение линии, проведенной через основание язычка и вертикальной линии от последнего коренного зуба. Абсцесс дренируется путем разведения краёв разреза 2-3 раза в день. Если дренирование абсцесса недостаточное, то – абсцесстонзиллэктомия (удаление миндалины вместе с капсулой абсцесса).

8. Парафарингеальный абсцесс. Этиология, патогенез, клинические признаки, диагностика, лечение. Осложнения.

Парафарингеальный (окологлоточный) абсцесс - нагноение клетчатки парафарингеального пространства.

Этиология и патогенез: Возникает вследствие: прогрессирующее течение паратонзиллита; вторичные осложнения после перенесенной ангины; обострение хронического тонзиллита; одонтогенные процессы; воспалительные заболевания полости носа и околоносовых пазух; травма слизистой оболочки глотки.

Клиническая картина: Резкая односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании, тризм жевательной мускулатуры (с трудом раскрывается рот). Голова наклонена в больную сторону. Инфильтрация и резкая болезненность при пальпации боковой поверхности шеи, увеличены и болезненны лимфатические узлы на стороне поражения. Общее состояние тяжелое, высокая температура тела (до 40 °С).

Диагностика: УЗИ, КТ, МРТ. При фарингоскопии отек и гиперемия боковой стенки глотки с распространением на мягкое нёбо и язычок, нёбная миндалина на стороне поражения смещена внутрь.

Осложнения: распространение гнойного процесса по ходу сосудисто-нервного пучка в средостение, сосудистые нарушения: флебит, тромбофлебит яремной вены, кровотечение

из эрозированных крупных сосудов.

Лечение: хирургическое. Вскрытие абсцесса производят со стороны глотки или со стороны шеи. При наличии выпячивания на боковой стенке глотки абсцесс вскрывают в месте наибольшего выпячивания. Наружный способ – шейная медиастенотомия: доступ к сосудисто-нервному пучку шеи.Вскрытие абсцесса со стороны шеи производится по переднему краю верхней трети грудино-ключично-сосцевидной мышцы на уровне выявленной флюктуации. Дренируется.

9.Заглоточный абсцесс. Этиология, патогенез, клинические признаки, способы диагностики, лечение.

Ретрофарингеальный (заглоточный) абсцесс - гнойное воспаление рыхлой клетчатки между фасцией глоточной мускулатуры и предпозвоночной пластинкой шейной фасции. Часто у детей.

Этиология: Занос инфекции в лимфатические узлы при мелкой травме, остром ринофарингите, острых инфекционных заболеваниях или ангине.

Клиника: Интоксикация, боль горле при глотании, нарушения глотания и отказ от пищи из-за отсутствия носового дыхания, вынужденное положение с несколько запрокинутой назад головой из-за болей в задней поверхности шеи, что способствует снижению давления на инфильтрат в области носоглотки. На вторые сутки заболевания гнойный инфильтрат спускается на уровень среднего отдела глотки, появляется выпячивание на задней стенке ротоглотки. Самочувствие улучшается.

Диагностика: Фарингоскопия: опухолевидный отек и инфильтрация тканей задней стенки глотки, болезненность при пальпации, флюктуация в области инфильтрата. Анализ крови: лейкоцитоз, СОЭ увел.; Рентген (затемнение)

Лечение: Абсцесс вскрывают со стороны глотки в месте максимального выпячивания. Перед вскрытием абсцесса проводят пункцию с аспирацией содержимого. Имеется опасность аспирации экссудата с последующим развитием пневмонии. После разреза ребёнка следует наклонить вперед. В последующие дни края разреза разводятся. После вскрытия следует продолжить полоскания горла антисептиками, назначают общую антибактериальную терапию.

10. Хронический тонзиллит. Определение. Этиология, патогенез, классификация, формы декомпенсации хронического тонзиллита.

Хронический тонзиллит – это инфекционно-аллергическое заболевание с местным проявлением в виде стойкой воспалительной реакцией миндалин.

Этиология: Гемолитический стрептококк, зеленящий стрептококк, энтерококк и стафилококк, аденовирусы, активизация непатогенной сапрофитной микрофлоры, аутоинфекция.

Патогенез: Формирование хронического воспалительного очага в миндалинах, развитие тонзиллогенных процессов в организме происходит в результате длительного взаимодействия инфекции с тканью миндалины. При этом формируются Ат, при взаимодействии которых с Аг происходит формирование иммунных комплексов с присоединением С3-фракции комплемента. Вместо инактивации такие иммунные комплексы циркулируют в крови и обладают цитотоксическим действием. Помимо этого Аг стрептококка имеют определенное сходство с клетками соединительной ткани – эклипсные Аг. Поэтому, Ат, направленные на Аг стрептококка поражают клетки соединительной ткани, формируется аутоаллергический процесс.

Классификация

Формы хронического тонзиллита По Солдатову:

1.Компенсированная форма, когда выражены только местные признаки заболевания.

2.Декомпенсированная форма хронического тонзиллита предполагает проявления в виде связанных с хроническим тонзиллитом заболеваний, или видов декомпенсации: 1) рецидивов ангин 2) паратонзиллитов и паратонзиллярных абсцессов 3) тонзиллогенной интоксикации в виде длительной субфебрильной

температуры, недомогания и снижения трудоспособности; 4) тонзиллогенных функциональных нарушений со стороны внутренних органов; 5) сопряженные заболевания

По Преображенскому–

1.Простая форма хронического тонзиллита характеризуется только местными признаками

2.Токсико-аллергическая форма

•1 степень (изменения со стороны органов и систем носят функциональный характер и не могут быть зафиксированы различными методами диагностики).

•2 степень (морфологические изменения в других органах, иногда не связанные с обострениями хронического тонзиллита; наличие метатонзиллярных осложнений – паратонзиллита, парафарингита).

•

11. Хронический тонзиллит. Определение, клинические симптомы, диагностика, лечение (консервативное, хирургическое).

Хронический тонзиллит — инфекционно-аллергическое заболевание с местным проявлением в виде стойкого воспаление в ткани миндалин.

Инфекционные агенты, чаще всего вызывающие хронический тонзиллит — стрептококки, реже — стафилококки, энтеровирус, энтерококки.

Клиника.

Местные признаки:

•Казеозное Содержимое лакун (лакунарные «пробки»),

•Симптом Преображенского — утолщение края небной дужки,

•Симптом Зака — инфильтрация и отек верхней 1/3 паратонзиллярного пространства,

•Симптом Гизе — полоска гиперемии по краю небной дужки,

•Положительным симптом двушпательной пробы содержимого лакун,

•Стойкий регионарный лимфаденит,

•Частые рецидивирующие ангины,

•Возможно сращение миндалин с небными дужками,

Системные признаки:

•Ревматизм,

•Гломерулонефрит,

•Васкулиты,

•Артриты,

•Поллинозы.

Диагностика. Физикальное обследование

Токсико-аллергическая форма всегда сопровождается регионарным лимфаденитом - увеличением лимфатических узлов у углов нижней челюсти и впереди

грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Наряду с увеличенными лимфатическими узлами необходимо отметить их болезненность при пальпации, что указывает на вовлечение их в токсико-аллергический процесс. Разумеется, для клинической оценки необходимо исключить другие очаги инфекции в этом регионе (в зубах, деснах, околоносовых пазухах и др.).

Хроническая очаговая инфекция в миндалинах в силу своей локализации, лимфогенных и иных связей с органами и системами жизнеобеспечения, характера инфекции (В- гемолитический стрептококк и др.) всегда оказывает токсико-аллергическое воздействие на весь организм и постоянно создает угрозу возникновения осложнений в виде местных и общих заболеваний. В связи с этим для установления диагноза хронического тонзиллита необходимо выявить и оценить имеющиеся у больного общие сопряженные заболевания.