книги2 / монография 3

.pdf

специализированными фармацевтическими учреждениями, основной целью которых являлось лекарственное обеспечение населения.

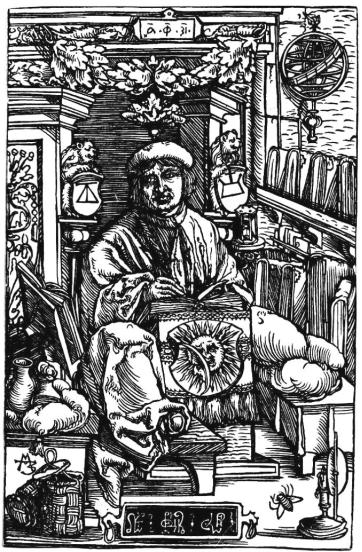

ВВКЛ долгое время цирюльники сами готовили лекарства и даже открывали аптеки, а аптекари пока ещё частенько занимались цирюльничеством.

Вто время в Европе были популярны сложные прописи (от 70 и более компонентов) «митридаты»121 и «териаки»,122 которые стоили очень дорого.

«Митридаты» (или «митридатии», лат. «mithridatium»,

«mithridaticum») − универсальные противоядия. Гален называл противоядие «териаком».

«Териаки» − по греч. ϑηριαϰὸν φάρμαϰον называли лекарство от укусов диких животных; противоядия в виде мазей. В состав входило около 70 компонентов: мёд, опий, корни валерианы, дудника, коричника, лакрица (поэтому это была чёрная по цвету паста) и др. Териаку

приписывали многие целебные эффекты, верили и считали панацеей, исцеляющей многие заболевания («лекарство от всех болезней»).

Считалось также, что они помогают от чумы (назначали для профилактики и облегчения симптомов). Вероятно, наличие опия в составе панацеи, действительно помогало пациентам почувствовать себя лучше, снимало боль в мышцах. По той же причине териак обладал успокаивающим эффектом: и врачи, и сами пациенты считали это шагом на пути к выздоровлению.

Дороговизна митридатов и териаков объяснялась тем, что это были самые сложные по составу и самые желанные лекарства средневековья. Для малоимущих слоёв населения составлялись «териаки для бедных» (состояли всего из 3−4 компонентов.

В эпоху Возрождения териаки из элитарного превратились в массовый товар. Каждый врачеватель расхваливал свою версию лекарства и «продвигал» его среди пациентов. Сыграло роль и появление книгопечатания: стали быстрее распространяться медико-

121 Митридат Понтийский VI Евпатор (132−63 до н.э.) опасался отравления и поэтому употреблял яды в малых дозах, постепенно увеличивая дозировку, чтобы приучить организм, добиться снижения его чувствительности к их токсичному действию. Составил универсальное противоядие из 54 компонентов преимущественно растительного происхождения (анис, фенхель, тмин, камедь, сок акации, кардамон и др.), а также «магические» добавки − кровь утки, мясо змеи и жабы.

122 По легенде териак был составлен путём изменения состава митридата лекарем римского императора Нерона Андромахом (териак Андромаха). Описание териака дошло в сочинении Кл. Галена «Об антидотах». В изначальный митридат, представлявший собой пасту лекарственных трав или настойку на винной или медовой основе Андромахом были добавлены опиум, мясо гадюки, гиацинт, бобровая струя и др. (74 компонента).

212

фармацевтические трактаты, рекламирующие териаки, а также своеобразные листовки с простыми доходчивыми рекомендациями для покупателя. Продажа «панацеи» приносила огромные доходы, возник «чёрный рынок» лекарств.

Критика применения териака и его эффективности усиливалась. В 1745 г. британский врач Уильям Геберден написал памфлет «Антитериак». Автор настаивал: такое лекарство не могло быть эффективным, поскольку состав и концентрация компонентов их постоянно изменялись. Многие из этих компонентов врач считал вредными. Геберден усомнился в легенде о противоядии Митридата Понтийского, с которой и началась популярность данной панацеи. Он обратил внимание на рассказ Плутарха о том, как Помпею удалось прочитать «тайные записи» Митридата: воспоминания, толкования снов, различные переписки. Но ни одного рецепта знаменитого «митридата» в его бумагах не нашлось. Геберден считал, что о таком важном документе Плутарх упомянул бы обязательно, а раз он промолчал − значит, чудесного противоядия на самом деле и не существовало.

Производство антидотов, называемых «митридатом» или «териаком», продолжалось до XIX в. (затем их исключили из списка лекарственных средств, но ещё долгое время люди верили в «панацею» и употребляли их в рамках народной фармации).123

Стоит заметить, что не нужно считать митридаты и териаки шарлатанской выдумкой. Эти лекарственные средства просто являются отражением актуальных на тот момент медицинских теорий.

Первые аптеки на белорусских землях

В 1506 г. для короля польского и великого князя литовского

Александра Ягеллончика (1461−1506), который сильно заболел,

загадочный маг и алхимик, аптекарь и придворный лекарь Александр Балинский (Aleksander Baliński)124 доставил аптеку в Вильно из Кракова. Очевидно это были первый аптекарь и первая аптека в ВКЛ упомянутые документально.

123В XVIII в. териак был включён в официальную фармакопею Российской империи, но в изменённом составе. Русский териак включал около 13 компонентов, в том числе настойка опия, корни валерианы, дягиля, касатика, горечавки, плоды бузины, можжевельника.

124Прозвище «сотник», так как минимальной суммой врачевания у него в Кракове было 100 злотых (очень высокая плата в то время). Несмотря на это у мещан Кракова его услуги пользовались большой популярностью. За лечение короля Александра Ягеллончика он потребовал 300 злотых. Это условие было выполнено, хотя м не помогло пациенту (король умер в 1506 г., Балинский был обвинён в его отравлении, но при загадочных обстоятельствах исчез, избежав ареста; дальнейшая судьба лекаря неизвестна).

213

Одним из первых в источниках упоминается белорусский аптекарь в Москве «Литва, Матюшка Обтекарь» (1553); аптекарь

Станислав в Пинске (1561), аптекарь Станислав в Бресте (получил разрешение на открытие в замке аптекарского склада, 1566) и др. В 1577 г. в Бресте была открыта вторая аптека Симоном Душинским. С 1583 и до 1639 гг. также в Бресте работала аптека Станислава Бобровского. Здание аптеки находилось около рынка. В описях аптеки упоминаются два травника и два антидотария. В сер. XVII в. была открыта аптека в Минске, однако проработала она не долго.

Содержание аптек было выгодным занятием и поощрялось государством.

Монастыри и коллегиумы иезуитов также открывали аптеки. Здание бывшей иезуитской аптеки в Гродно (основана в 1687 г.), сохранилось до сих пор (сейчас там находится аптека-музей). Есть сведения о существовании аптеки при коллегии иезуитов в Пинске (1706), обслуживала город и его окрестности. В 1740-х гг. работали аптеки при иезуитском коллегиуме в Несвиже и при монастыре картезианцев в Берёзе; при униатском монастыре в Полоцке (1765); при пиарском монастыре в Щучине (1773). В XVII в. при монастыре кармелиток в Глубоком действовала аптека. В 1693 г. лютеранскому костёлу в Слуцке была передана во владение аптека, основанная в 1648

г. Матиашем Валерианом Петтигером и Крыштофом Винклером.

XV‒XVII вв. стали временем появления первых профессиональных врачевателей и медицинских трудов, отражающих местные медико-фармацевтические взгляды.

Известными врачами Великого княжества Литовского и Речи Посполитой эпохи Возрождения были как местные уроженцы, так и прославившиеся на белорусской земле иностранцы.

Дж. Бьяндрата (Giorgio Biandrata, ок. 1515−1588), итальянский врач, изучал медицину в Монпелье. Чтобы избежать ареста как протестант бежал из Италии, оказался в Речи Посполитой. Тут своим покровителем Николаем Радзивиллом Чёрным был представлен королю польскому и великому князю литовскому Сигизмунду II Августу. Занял должность придворного лекаря королевы Боны Сфорца и др. Был последователем учения М. Сервета.

Николло Бучелло (?−1599), хирург-итальянец, который в 1574 г. по рекомендации Дж. Бьяндрата переехал ко двору короля польского и великого князя Стефана Батория (1533−1586) и стал его первым врачом.

Пьеро Симоне Симони (1532−1602), доктор медицины,

профессор университетов Женевы, Гейдельберга и Лейпцига, из-за

214

перехода в протестантизм был вынужден уехать из Италии. В 1582 г. он тоже стал врачом короля польского и великого князя Стефана Батория.

В декабре 1586 г. Стефан Баторий скоропостижно скончался в Гродно от уремии. Из-за расхождения диагнозов П. Симони и Н. Бучеллы, 15 декабря 1586 г. в Гродно цирюльник Я. Зигулиц в присутствии Н. Бучеллы, доктора Якуба Гославского, хирурга В. Люценбергера, фармацевтов А. Каборти и Ф. Маффо вскрыли труп короля и забальзамировали (П. Симони на вскрытии отсутствовал). Из протокола вскрытия, составленным Я. Гославским, следует: «Кишки здоровые, печень также, желудок, селезёнка, одно лёгкое вблизи сердца здоровое, только левое отекло, так как он сильно ударился. Буччелла рассматривал все внутренности, но ничего не нашёл, только в том пузыре, где бывает желчь, в этом проходе, куда она выходит, камень, такой большой, как мускатный орех, так что в этот пузырь желчь не входила, и её совсем там не было, только чистая вода и другой камень, однако не это причина смерти, ибо у голубей и лошадей нет желчи, но она расходится по всему телу...». Исследователи на основании описаний в акте вскрытия трупа, предполагали, что причиной смерти короля были апоплексия и органические изменения сосудов мозга, ослабление сердечной деятельности, хроническая трофическая язва ноги, атеросклероз. В настоящее время можно считать причиной смерти Стефана Батория, страдавшего двусторонним поликистозным перерождением почек, острое воспаление почек, которое возникло под влиянием физического переутомления и переохлаждения и вызвало уремию. Сам факт описания болезни и вскрытия тела говорит о научном подходе к диагностике заболеваний в конце XVI в. Это было первое научное патологоанатомическое вскрытие на территории Восточной Европы.

215

Ф. Скорина – первый доктор медицины Беларуси

Франциск Скорина – первый доктор медицины Беларуси

[Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорина,_Франциск#/media/Файл:Skaryna_1517.jpg]

Первым известным уроженцем Беларуси, получившим университетское медицинское образование, был Франциск, сын «Луки Скарины из Полоцка» (Franciscus Scorina de Poloczko, ок. 1470 − ок. 1551) − белорусский первопечатник, философ-гуманист, общественный деятель.

В 1506 г. Ф. Скорина закончил факультет вольных искусств Краковского университета как философ со степенью бакалавра. Позже становится лицентиатом медицины и доктором вольных искусств. После этого ещё пять лет Ф. Скорина учился в Кракове на факультете медицины и в итоге был удостоен звания лекаря в Краковском университете. 9 ноября 1512 г. он сдал «специальный экзамен в медицинских науках» на степень доктора медицины в Падуанском университете в Италии., где было достаточно специалистов, чтобы эту защиту подтвердить.

216

В 1517 г. Ф. Скорина основал в Праге типографию, где издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» в переводе на старобелорусский язык − первое печатное издание в истории белорусского и восточнославянского книгопечатания. В 1520 г. он переехал в Вильно (столица ВКЛ), где также открыл типографию, первую в стране. Ф. Скорина издавал печатные книги, занимался медициной и проявлял интерес к естественнонаучным проблемам. В издаваемых книгах Ф. Скорина неоднократно называл себя «в лекарских науках доктор», «в навуках вызваленных и в лекарстве доктор», «в науках и в лекарстве учитель», «учёный муж». В Вильно занимал должность секретаря и домашнего врача Виленского епископа. В 1530 г. прусский герцог Альбрехт, прослышав о «похвальной учёности» и «необыкновенных знаниях» Ф. Скорины, пригласил его к себе в Кёнигсберг (совр. Калининград): «Не так давно приняли мы прибывшего в наше владение и Прусское княжество славного мужа Франциска Скорину из Полоцка, доктора медицины, почтеннейшего из ваших граждан как нашего подданного, дворянина и любимого нами верного слугу...». Существует версия, что Ф. Скорина встречался с Т. Парацельсом. Ок. 1535 г. Ф. Скорина переехал в Прагу, где работал врачом, либо, что маловероятно, садовником у чешского короля Фердинанда I. Возможно Ф. Скорина использовал королевский ботанический сад для обучения врачей лекарствоведению.

Герб Скорины содержит в себе образ «Луны Солнечной», означающий получение знаний, физическое и духовное лечение человека.

Изданные первым доктором медицины Беларуси книги,

отражают его взгляды и имеют просветительские комментарии и советы, касающиеся медицины, быта, географии, торговли и т.п. Ф. Скорина был хорошим художником и сам иллюстрировал издаваемые книги, включая священные.

Медико-философские взгляды Симеона Полоцкого. С. Будный

Значительное внимание врачеванию в своих трудах уделял писатель, философ-просветитель, богослов, общественный и православный религиозный деятель Симеон Полоцкий (в миру – Самуил Гаврилович Петровский-Ситниянович (1629−1680)).125 В своих нравственно-дидактических поэмах он выступал против колдунов и знахарей; лечения у женщин-лекарок; ношения талисманов; обычая мазать в бане грязью детям лоб с причитаниями для предохранения от «сглаза»; привязывания к телу бумажек с заклинаниями от болезней;

125 Также известен как учитель будущего русского императора Петра I.

217

нашёптываний, дуновений, напеваний и т.п. Но он поддерживал лекарское искусство, профессию врача и уважал народную медицину. Это нашло отражение в его поэтическом сборнике «Вертоград многоцветный». В стихотворении «Клевета» он рассказывал про женщину, которая лечила травами.

Ещё одним известным белорусским книгопечатником позднего средневековья был Симон Будный (1530−1593), писатель-гуманист, проповедник. В своих книгах он распространял учение М.Сервета на территории ВКЛ и РП.

Медицинские и фармацевтические книги

На территории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой издавались медицинские и другие естественнонаучные труды.

Были переведены книги «Галиново из Иппократа», «Аристотелевы врата», «Тайная тайных», «Логика» и др. В Кракове была издана книга Стефана Фалимижа «О травах и их действии» («O ziolach i mocy ich», 1534). В Любче были изданы:

сборник рецептов «Домашние лекарства при распространённых болезнях, собранные из различных авторов» (1619), который через 100 лет был переведён на русский язык (1719); книга Каспера Швертнера «Химический путеводитель или описание силы и свойств лекарств»

(1624).

12. Медицина в Московском государстве (XV‒XVII вв.). Аптекарский приказ. Появление лекарских школ. Представление о болезни и лечении («Домострой» XVI в.)

Источниками врачевания в Московском государстве в XVI–XVII вв. являются рукописные книги медицинского содержания: «травники», «лечебники», переводы античных медицинских сочинений (Гиппократа, Аристотеля, Галена). Так, игумен Белозерского монастыря Кирилл перевёл с латыни комментарии Галена и сочинения Гиппократа. В 1612–1613 гг. по этой книге в Троицко-Сергиевской лавре лечили раненых и больных во время осады лавры польским войском.

«Травники» использовались для лечения и в качестве учебников. Они предназначались для распространения медицинских знаний среди духовенства, правящей элиты и лекарей.

Медицинской энциклопедией Московского государства стала книга «Прохладный вертоград»126 (1534), переведённая с немецкого языка немцем Никола Булевым, приехавшим в Россию в конце XV в. из Любека. Он был придворным врачом князя Василия III. В его книге

126 Означает «Лекарственный цветник».

218

описываются «главная» болезнь (головная боль), «трясавица» (лихорадка, появляющаяся при простуде), «очная» болезнь (заболевание глаз), «сердечное биение». Уделено внимание лекарственным растениям (в том числе местного происхождения), продуктам питания, минералам. Полыни была посвящена целая глава (для улучшения состава крови, устранения запаха изо рта).

Большинство древнерусских текстов до XVI в. содержат медицинские или фармацевтические сведения, носящие не специализированный, а достаточно общий характер этических или диетических предписаний. Позднее из них стали уже выделять травники и лечебники.

Важнейшим литературным памятником является «Домострой» (наиболее известен в редакции протопопа Сильвестра середины XVI в.) был сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, в том числе по вопросам гигиены, сохранения здоровья:

−При входе в помещение рекомендуется снять шапку, «носъ высмаръкати», грязные ноги вытереть, помолиться и постучаться.

−Пыль необходимо «чистым крылышкомъ омѣтати и мяхкою губою вытирати», чтобы дом был в чистоте.

−Следует держать в чистоте («чистенько и беленко») одежду, скатерть, убрусы, полотенца, постели.

−В гостях не следует ковырять в носу («носа не копать перстомъ»), глядеть по сторонам, есть без спросу.

−Женщинам запрещено собираться в компании и распивать крепкие спиртные напитки.

В нем также содержится множество рецептов, причём не только простых, народных средств, но и достаточно сложных.

Медицинскую помощь в Московском государстве в XVI–XVII вв. оказывали лекари, дохтуры, зелейники, травники, травознатцы, кровопуски, зубоволоки, «очные» мастера, костоправы, камнесечцы, повивальные бабки. Зелейники лечили болезни травами, кореньями и другими снадобьями. Лекари имели лавки в торговых рядах, где продавали собираемые травы, семена, цветы, коренья и заморские лекарственные средства. Лекарей было немного, они жили в крупных городах (Москва, Новгород и др.).

Усиление централизации управления в государстве привело к началу государственной организации здравоохранения, развитию врачебного и аптечного дела. В царствование Иоанна IV Грозного (1530−1584) предприняты первые попытки возложить на государство часть заботы о здоровье людей, о призрении больных и немощных. На заседаниях церковного собора 1551 г. («Стоглав», сборник решений

219

собора содержал 100 глав) было высказано намерение открыть государственные больницы и богадельни.

Так при царском дворе в Москве была создана первая государственная аптека английским аптекарем Джеймсом Френчем

(1581). Она предназначалась для обслуживания членов царской семьи и узкого круга, приближённых к царю лиц (боярской знати). Люди в основном приобретали лекарственные средства в зелейных и москательных (от персид. «мускус») торговых рядах.

Государева (Царская, Кремлёвская) аптека отличалась особой роскошью: «…стеклянные сосуды из лучшего хрусталя, прекрасно отполированные и украшенные резьбой, серебряные витрины и много позолоченных инструментов, банки и другие необходимые аптечные принадлежности из лучшего серебра и золота…. всё расположено в образцовом порядке …».

Процедура приготовления лекарств была сложной с точки зрения безопасности. Чтобы устранить возможность подкупа придворных врачей и аптекарей, была введена система органолептического контроля. Специальная комната, в которой хранились и готовились лекарства («казёнка»), опечатывалась печатью особого дьяка. Без него никто не имел права входить (даже царский доктор и аптекарь). Лекарства также были в запечатанных склянках и ящиках.

Стоит отметить, что встречаются и более ранние упоминания о врачах и аптекарях в Московском государстве. Ещё в 1493 г. в Москве были сожжены врачи Иван и Матвей Лукомские, которые привезли «яды». В 1485 г. «немчина Антона», лечившего Иоанна Грозного, зарезали под мостом на Москве-реке за неудачное врачевание. В 1550 г. Иоанн IV подтвердил запрет на въезд в Московское государство купцов-евреев из ВКЛ, так как считалось, что они привозили «отравленные зелья». В летописях упоминается «Литва, Матюшка Обтекарь», аптекарь Матиас (1553). Считалось, что он передал своё «злое учение» московскому вольнодумцу М. Башкину (последний признался в этом под пыткой).

В конце XVI в. была учреждена Аптекарская палата. Примерно с 1632 г. − это Аптекарский приказ.127 Функции его были обширны, постепенно усложнялись и расширялись. Он руководил всем медицинским и аптечным делом: наблюдал за аптеками, врачами, призрением больных, здоровьем сограждан, предупреждал распространение заразных болезней (организация борьбы с «моровыми поветриями»); ведал царской аптекой, сбором, заготовкой и

127 Приказы – органы управления, ведавшие государственными делами или отдельными сферами: Разрядный, Холопий, Житный, Конюшенный и т.д. Аптекарский приказ ведал светскими лекарями, аптекарями, лекарствами. Монастырский приказ отвечал за монастырскую медицину и фармацию.

220

разведением лекарственных растений, а также их покупкой в других странах; контролировал приглашение иностранных врачей, проверял их знания при поступлении на русскую службу; назначал врачей в полки, обеспечивал полковые аптеки медикаментами; проводил экспертизу причин смерти. Аптекарский приказ осуществлял сбор дикорастущих лекарственных растений, составлял их перечень. Также Приказ занимался заготовкой и продажей водки, вина, пива и мёда − важнейшие источники финансирования деятельности Приказа.

Рецепт, выписанный доктором для царской семьи и приближённых, поступал в Аптекарский приказ с донесением («сказкой»). В рецепте описывались фармакологические свойства всех ингредиентов. «Сказка» докладывалась царю и начальником Приказа. После разрешения царя (резолюция «лекарство состава приготовить») рецепт поступал в аптеку. Аптекарь готовил лекарство в присутствии доктора и дьяка. Состав лекарства и фамилия его составителя заносились в особую книгу Приказа. Приготовленное лекарство пробовали доктор, аптекарь, кто-либо из придворных и только затем лекарство употреблял заболевший. Доктор должен был в указанном месте ожидать благотворного действия лекарства.

Другими пациентами Приказ мог заниматься только с разрешения царя (боярин должен был подать ему челобитную). Медики приказа ездили в дальние регионы для лечения бояр и военачальников.

При удачном лечении врачи и аптекари награждались, при неудачном их ждало суровое наказание, в том числе могли казнить.

Аптекарский приказ руководил всеми специалистами-медиками: доктора (преимущественно иностранцы), окулисты, аптекари, алхимисты (исследовали неизвестные травы и коренья; занимались перегонкой спирта, получением эфирных масел из растений,

изготовлением «водок» (настоек)), костоправы, рудомёты, чепучинные лекари, помясы (травники), «диштиллятор» (следил, чтобы в лекарства не попало ничего «вредительного и смерти наводящего, а также скверного»), лекарского и костоправного дела ученики и др. Все служащие Аптекарского приказа назначались и увольнялись по именному указу царя.

В XVI−XVII вв. существовала необходимость прибывшим иностранным докторам обязательно представлять царю рекомендательные письма (своего рода − верительные грамоты) от своих монархов, в которых давалась объективная оценка их врачебного мастерства. Был введён своеобразный барьер против шарлатанов и авантюристов от медицины, которые стремились попасть на русскую службу (она щедро оплачивалась!).

В обязанности докторов Приказа входила экзаменовка врачей и аптекарей, которые хотели получить право медицинской или

221