книги2 / монография 3

.pdf

8. Эпидемии инфекционных болезней (чума, проказа и др.): причины распространения, методы борьбы. Медицинские учреждения (лазареты, больницы), организация работы. Санитарные регламенты, санитарные органы. Мероприятия по санитарному благоустройству городов

Эпидемии существовали во все периоды истории человечества.

Причины массовых заболеваний в период средневековья заключались в следующем:

1.Низкое санитарное благоустройство городов: отсутствие водопроводов и канализации. Мусор и пищевые отходы выбрасывались прямо на улицы (узкие и кривые, недоступные солнечным лучам). В городах была самая высокая смертность в период эпидемий.

2.Высокая плотность населения в городах, скученность. Войны, конфликты, огромное количество бродяг и нищих,

беженство. Сжатые со всех сторон крепостными стенами городов люди, за которыми во время осад укрывалось также и население предместий, приводило к тому, что плотность населения была намного больше возможной. Скученность людей, вынужденных часто ютиться в одной комнате или, в лучшем случае, в одном доме приводила к эпидемиям.

3.Плохие условия жизни ослабляли иммунитет. Голод вследствие неурожаев усиливал миграцию населения в поисках пропитания. В 907−1040 гг. в Европе было зарегистрировано 28

голодных лет. XIV в. – был веком глобального похолодания. Климат Европы стал не только холодным, но и неустойчивым; периоды повышенной влажности чередовались с засухой. За два года «Великого голода» (1315−1317 гг.) умерло от 10 до 25 % одного лишь городского населения. Недостаток пищи в Европе ощущался вплоть до 1325 года. Постоянное недоедание, приводившее к общему ослаблению иммунной системы, с неизбежностью выливалось в эпидемии.

4.Несоблюдение элементарных правил личной гигиены.

Исследователи считают, что средневековый европеец мылся 3 раза – при рождении, перед свадьбой и после смерти. Жители средневековой Европы не меняли одежду, а аристократы использовали духи в больших количествах, чтобы перебить дурной запах.

В городах имелись общественные бани, подобные римским

термам, где мужчины и женщины мылись вместе. В IX−X вв. в Европе появились публичные банные комплексы, где можно было мыться с мылом, стричь волосы, бриться, ставить пиявки. Люди собирались в банях столь же естественно и часто, как и в церкви. Банщики

162

(цирюльники) предлагали в бане массаж, бритьё, осуществляли кровопускания и прочие лечебные процедуры (см. выше).

Но бани стали также местом для принятия пищи и неформального общения, азартных игр, выпивания. К XVI в. слово «баня» стало синонимом напоминали притоны и бордели. В итоге папа римский ввёл запрет на посещение бань из-за распространения венерических заболеваний, в частности сифилиса.

Аскетизм, распространённый в монастырской среде, предполагал сознательный отказ от жизненных удовольствий и наказании грешного тела посредством лишения его самого необходимого, частью из которого представлялось мытьё. Забота о теле полагалась греховной, а чрезмерно частое мытьё и связанное с ним созерцание собственного нагого тела − вводящим в искушение.

5. Влияние суеверий и предрассудков:

−Ажиотаж вокруг заразных заболеваний усиливала церковь. Чем сильнее была эпидемия, тем ярче горели костры инквизиции…

−Церковные фанатики проповедовали аскетизм: прежде всего человек должен заботиться о душе, очищая её постом и молитвой (поощрялось бичевание тела, причинение боли посредством физических повреждений и т.п.).

6.Широкому распространению многих заразных болезней способствовали крестовые и другие военные походы.

7.Путешествия и экспедиции времён Великих географических открытий способствовали распространению инфекционных заболеваний.

8.Отсутствие научных представлений о причинах инфекционных болезней и методах борьбы с ними, т.е. рациональных научно обоснованных противоэпидемических мероприятий.

9.Отсутствие эффективных лекарственных средств для лечения заболеваний, применение псевдонаучных методов лечения. Например, кровопускание при холере, когда организм обезвоживается, ещё больше понижалось артериальное давление и др.

Проказа (лепра, болезнь святого Лазаря, болезнь Хансена95)

упоминается ещё в Ветхом Завете, египетских папирусах, трудах Гиппократа. Начиная с XI века проказа становится главным инфекционным бичом всей Европы и остаётся таковым до прихода чумы в середине XIV в. Особенно проказа распространилась во времена крестовых походов.

Были составлены специальные правила поведения прокажённого и его родственников. Проводился особый литургический обряд − ритуальные похороны живых людей, страдавших проказой.

95 Возбудитель лепры (Mycobacterium leprae) был открыт в 1873 г. норвежским учёным Герхардом Хансеном. Бактерия, открытая Хансеном, стала первым известным человечеству возбудителем болезни.

163

Прокажённый, болезнь которого удостоверял специальный совет, состоявший, как правило из врачей, священников и других лиц переходил в статус «умершего» − над ним совершалась символическая погребальная церемония (отпевание), после чего больной изолировался от людей. Человек одевал специальную одежду прокажённого, полностью скрывавшую и лицо, и тело, а также трещотку или колокольчик, чтобы громкими звуками заранее извещать людей о своём приближении. Ещё законы «Ветхого Завета» требовали изоляции прокажённых: «У прокажённого, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист! нечист! Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его».

Прокажённый не мог наследовать имущество. Он также изгонялся из дома и должен был селиться в определённых местах – лепрозориях. Они располагались в черте монастырей. Уходом за прокажёнными занимались духовно-благотворительные объединения благочестивых мирян, входивших в Орден св. Лазаря (этот святой считался покровителем прокажённых) − лазареты. В XIII в. в средневековой Европе было ок. 19 тысяч лепрозориев (только во Франции ок. 2 тысяч). Действуя, как карантинные учреждения, лепрозории доказали свою эффективность и в XV в., когда болезнь отступила, опустевшие лепрозории стали массово закрываться.

Парадоксальным было то, что прокажённые допускались в города в определённые дни, например, в дни крупных праздников, а ведь именно в эти дни в городах было наибольшее скопление людей.

Болезнь делала людей изгоями общества (до сих пор сохранилось выражение «бежать, как от прокажённого»). На протяжении многих столетий борьба с проказой была историей морального и физического уничтожения больных.

Стоит отметить, что до начала колонизации европейцами, ни в Америке, ни на островах Полинезии проказы не было.

Чума (от лат. pestis − «зараза») − инфекционное заболевание, возбудителем которой являются крысы, мыши, зайцеобразные, кошки и верблюды. Переносчики возбудителя − блохи.96

Свидетельства об эпидемиях чумы существуют, начиная с 1200 г. до н. э. Также она упоминается в Библии. В истории чумы известны три колоссальные пандемии.

96 Возбудитель − чумная палочка Yersinia pestis − была открыта в 1894 г. одновременно двумя учёными: французом А. Йерсеном и японцем К. Сибасабуро.

164

Первая пандемия, или «Юстинианова чума»97 (551−580) −

началась в Египте, но опустошила почти все страны Средиземноморья. В виде отдельных вспышек и эпидемий проявлялась на протяжении двух веков − с 541 г. до середины VIII в. Жертвами чумы на Востоке стало ок. 66 млн. человек (погибло две трети населения Константинополя), в Европе от погибло до 25 млн. человек. Во многих местах причиной чумы объявили кошек, якобы являвшихся слугами дьявола и заражавших людей. Массовые истребления кошек привели к ещё большему увеличению численности крыс. Причиной заражения чаще служили укусы блох, которые жили на заражённых крысах. Лечение чумы сводилось к вырезанию или прижиганию чумных бубонов.

Вторая пандемия, или «Чёрная смерть» (она же «Чёрный мор, Atra mors) распространилась в XIV в. (пик пришёлся на 1346−1353 гг.) из Центральной и Восточной Азии через Геную, Венецию, Неаполь. Гибель заболевших наступала через несколько часов после заражения. Название «Чёрная смерть» связывают с тёмно-багровыми и чёрными пятнами, появляющимися на теле больных или выступающим на трупе умершего (выглядели как обугленные). В литературе ярко описаны ужасающие события этого периода у Петрарки, в «Декамероне» Бокаччо.

Жертвами стали по разным оценкам от 30 % до 60 % населения Европы («Живые не успевали хоронить мёртвых!»). В Неаполе – около

60 тыс. человек, в Генуе – 40 тыс. (50 % населения), в Венеции – 100 тыс. (70 %), в Лондоне – 9/10 населения. На земном шаре в XIV в. погибло от чумы более 50 млн. человек, в Европе – около 1/3 жителей.

В 1350−1352 гг. «чёрная смерть» пришла из Балтики в Псков, Новгород и распространилась дальше по восточноевропейским землям. Количество жертв неизвестно, но некоторые города (Белоозеро, Глухов), видимо, вымерли полностью.

Никто не знал подлинных причин заболевания, поэтому не было и представления, как её лечить. Врачи, помимо прижигания бубонов и кровопусканий, применяли самые причудливые средства: в состав одного такого снадобья входила смесь из патоки 10-летней выдержки, мелко изрубленных змей, вино и 60 других компонентов. Согласно другому методу, больной по очереди должен был спать на левом боку, потом на правом. Все эти меры практически не помогали, через несколько дней почти все заболевшие все равно умирали.

Клиническая картина чумы, с точки зрения медицины XIV в., выглядела так: миазмы, проникнув в организм, порождают в области сердца заполненный ядом бубон или фурункул, который, затем,

97 Возникла во время правления византийского императора Юстиниана I.

165

прорвавшись, отравляет кровь. Понимая, что чума это отравление, лечить её пытались противоядиями (использовали териаки, размолотые в порошок изумруды, магниты, прикладывали к бубонам высушенные шкурки жаб и ящериц, способных, по распространённому в те времена убеждению, вытягивать из крови яд и т.п.).98

Люди, поражённые размахом заболеваемости и смертности населения, прибегали к магии, амулетам, заклинаниям, жертвоприношениям. Носили на груди серебряные шарики, заполненные ртутью или мешочки с мышьяком.

Повальное бегство из городов, охваченных болезнью, порождало анархию и панику. В распространении болезни обвиняли «нищих», прокажённых (громили лепрозории), евреев и мусульман, которые как считалось, таким образом, «сводили счёты» с христианским населением.

В народе росло недовольство и разочарование в возможностях церкви защитить своих мирян от чумы и др. заболеваний. Эти настроения, в конце концов, вылились в подрыв доверия к церкви, распространению еретических движений, появлению разного рода фанатиков (см. флагелланты («бичующие»), бьянки и др.) и движению за реформу католической церкви (Реформацию).

С началом «чёрной смерти» появились специализированные «чумные доктора». Они имели специфический вид − особый защитный костюм с оригинальной «клювастой» маской (такая маска, считалось, отпугивает болезнь). Клюв был заполнен сильно пахнущими лекарственными травами (розмарин, ладан, лавр и т.д.), которые облегчали дыхание при постоянном чумном смраде. Поскольку чумной доктор для профилактики постоянно жевал чеснок, клюв защищал окружающих от чесночного запаха. Маска имела стеклянные вставки, защищающие глаза. Длинный плащ был пропитан воском, сам костюм был из кожаной или промасленной одежды из плотной ткани. Все эти меры предосторожности были нужны для избегания физического контакта с телом заболевшего. В руках была длинная трость для того, чтобы не дотрагиваться до пациента руками.

Начиная с XIV в. эпидемию чумы стараются ограничить с помощью карантинов (итал. quaranta giorni − «сорок дней») − задержка людей и товаров на пограничных пунктах в течение 40 дней (отсылка к ветхозаветным сорока дням). Впервые карантин ввели в портовых городах Италии.

B XV в. на острове Святого Лазаря около Венеции были созданы первые лазареты для заболевших на морских судах во время карантина.

Таким образом, «чёрная смерть» имела значительные демографические, социальные, экономические, культурные и

98 Впервые эффективную вакцину против бубонной чумы, создал в начале XX века В.А. Хавкин из убитых температурой чумных палочек.

166

религиозные последствия, и даже повлияла на генетический состав населения Европы. Кризис захватил незыблемые христианские и феодальные традиции. Наступало время новых идей, Нового времени!

Третья пандемия чумы − была в конце XIX века в Центральном и Южном Китае и Индии. В Азии чума была особенно распространена в Гонконге и Бомбее; на остальных континентах была в виде небольших по объёму вспышек. От бубонной чумы в 1907 г. только в Индии умерло около 1,3 млн. человек.

Сифилис99 (также называют заболевание люэс от лат. lues − «зараза»; встречаются также по месту происхождения − «немецкая», «французская» болезнь; «придворная» болезнь). Есть множество теорий происхождения сифилиса, основные из которых три:

− американская − гипотеза о том, что в Европу сифилис занесли в конце XV века матросы с кораблей Христофора Колумба из Америки (Новый Свет), которые, в свою очередь, заразились от аборигенов с о. Гаити. Далее он быстро распространился по европейскому и другим континентам через сексуальные контакты (вслед за Европой вспышки фиксируются в Северной Африке, Турции, Юго-Восточной Азии, Китае и Индии). В результате эпидемии в Европе погибло ок. 5 млн. человек.

Археологи оспаривают данную версию, так как были найдены более древние останки со следами сифилитического поражения. Учёные-генетики опровергают это: они считают, что следы сифилиса у более ранних скелетов вызваны действием другого штамма трепонемы, пришедшего из Африки и передающегося не половым путём.

−африканская − гипотеза о том, что родиной сифилиса является Африка (высказана в 1960-х гг.); возбудители сифилиса и тропических, или эндемических трепонематозов имеют единого предка, исчезнувшего в настоящее время. Распространение произошло в результате военных, торговых связей.

−европейская − сторонники этой гипотезы говорят о том, что это заболевание было описано ещё у древних авторов (Гиппократ, Гален, Цельс, Диоскорид и др.). В качестве доказательств приводятся примеры заражений монахов-августинцев английского города Халла; обнаруженный скелет подростка, жившего в начале XIV века, с

99 Профессор Падуанского университета, врач и астроном Джироламо Фракасторо (речь о нём пойдёт в следующей главе) написал поэму «Сифилис, или О галльской болезни», по сути, дав нынешнее название этому заболеванию. Его труд был написан в виде мифологической поэмы, в которой простой свинопас по имени Сифил (от греч. σῦς − «свинья», φίλος − «любитель») бросает вызов богам, утверждая, что земные цари более знатные и богатые скотовладельцы, чем божества Олимпа. В ответ боги и наградили Сифила за дерзость тяжёлой болезнью, название которой производится от его имени.

167

изменениями зубов, характерными для заражения сифилисом внутриутробно и другие.

Существует также ещё одна оригинальная версия о том, что на территорию Речи Посполитой сифилис завезла женщина, возвращавшаяся с … покаяния в грехах из Рима.

В летописной «Хронике Быховца» записано, что в 1497 г. в Великом княжестве Литовском стремительно распространяется

«французская болезнь»: «В лето от сотворения мира семь тысяч пятое, а после рождества Христова тысяча четыреста девяносто седьмое собрал король польский Альбрехт великое множество своего войска и со всеми силами Польского королевства, изготовившись и вооружившись, пошёл на конях против молдавского воеводы Стефана… В том же году в Литовской земле был большой голод и стали распространяться среди людей французские болезни…»

Таким образом, данное заболевание распространилось в Европе в конце XV в. и имело характер эпидемии. Сифилис лечили ртутью и ртутными мазями (несмотря на вредные побочные действия и высокий риск смертельного отравления более эффективных средств в это время не имелось). Ртутную мазь втирали в ноги больному.100

Эпидемии (проказы, чумы, холеры, натуральной оспы, сифилиса и многое др.) поспособствовали значительным переменам в жизни людей. Усилия людей стали направляться на поддержание санитарного состояния городов. К XV в. уборка улиц закрепилась за жителями городов, а власти контролировали, регламентировали порядок, правила и периодичность уборки. За нарушения были определены наказания и штрафы. Местные жители были обязаны убирать грязь, навоз, остатки сена и мёртвых животных перед свои домовладением. Начался постепенный перенос «грязных» ремёсел (скотобойня, торговля рыбой, кожевенное и др.) на окраины городов. Стали уделять внимание проблеме водоснабжения, заиливанию, заболачиванию и загрязнению крупных водных объектов. Проводили работы по их очистке, ремонту

100 Неудовлетворённость врачей лечением ртутью подвигала их на поиск новых средств лечения заболевания. Прорыв произошёл лишь в начале ХХ в., когда Пауль Эрлих синтезировал более эффективный и менее токсичный препарат «сальварсан» (об этом см. далее).

168

каналов, расчистке колодцев. Для выполнения общественных работ активно привлекали наёмных рабочих. С целью контроля за эпидемической ситуацией и санитарной безопасностью в городах принимаются санитарные регламенты, регулирующие также правила по установлению и ведению карантина.

Стали появляться также социально значимые объекты, в том числе госпитали и больницы по примеру арабского Востока и Византии. Постепенно открывали приюты для немощных, малоимущих, вдов, сирот, паломников.

9. Алхимия как этап развития химии и тип средневековой философии. Алхимики и их достижения

Начавшийся в XI в. перевод на латинский язык арабских алхимических рукописей обусловил «алхимический бум» в Западной Европе.

Алхимия (от греч. χυμος − «сок», «эссенция», «влага», «вкус»; χυμα − «сплав (металлов)», «литьё», «поток»; χυμευσις − «смешивание»; Χιμαιρα − «Химера») − общее название системы трансформации человека, основанной на метафоре химических превращений и использующих химические соединения в попытках получить драгоценные металлы, снадобья, философский камень и др. вещества, которым приписывали чудодейственные свойства. Истоки алхимии в эзотерических традициях Египта, Греции, Азии, Аравии, Индии, Китая.

Алхимики верили в возможность превращения (трансмутации) неблагородных металлов (напр., свинец) в благородные (прежде всего − золото, серебро); создания эликсира бессмертия; создания панацеи

(лекарства, способного излечить любую болезнь). Они также занимались поиском философского камня (эликсир философов, жизненный эликсир, красная тинктура, великий эликсир, 5-й элемент) идея которого была связана так или иначе со всеми вышеперечисленными целями, в первую очередь − обеспечение бессмертие. Алхимики стремились хранить свои работы в тайне от обывателей, часто используя шифры и загадочную символику.

Считалось, что достижение слияния человеческой души и тела, достижение просветлённого сознания является результатом алхимического magnum opus («Великого делания»). Некоторые алхимики утверждали, что успешно осуществили magnum opus (это Николас Фламель, Калиостро и др.).

Основными объектами изучения александрийской химии (термин «алхимия» появится позже у арабов) являлись металлы. В каждом из семи известных тогда металлов сопоставлялось известное тогда небесное светило:

169

Серебро − Луна Ртуть − Меркурий Медь − Венера Золото − Солнце

Железо − Марс Олово − Юпитер Свинец − Сатурн

В алхимических традициях исключительную роль играла ртуть и киноварь (HgS).

Небесными покровителями алхимии считались египетский бог Тот, греческий бог Гермес, римский Меркурий.

Всредневековье химии как науки не существовало: происходило количественное накопление знаний практического характера, составлялись специальные руководства по производству различных веществ, в основном красителей и лекарств. Алхимия – это этап развития научной химии.

Алхимией занимались короли, вельможи, богословы, врачи и лекарствоведы. В процессе своих исследований они создали новые лекарства, расширили знания о химико-технологических процессах и методах, о свойствах лекарств и способах их получения.

ВXII−XV вв. европейские алхимики открыли железный купорос, углекислый аммоний, сурьму и её соединения, освоили способы приготовления бумаги и пороха; разработали химические методы и создали теорию вещества. Также мусульманские и европейские алхимики разработали базовый набор лабораторных методов, теорий и терминов, некоторые из которых используются до сих пор.

К основным алхимическим операциям относились следующие:

1)кальцинация (caltinatio) − обжиг, перевод плавких веществ в неплавящиеся (оксиды);

2)коагуляция (coagulation) − затвердевание жидких веществ;

3)фиксация (ficsatio) − превращение летучих в нелетучие;

4)растворение (solutio) − разделение веществ;

5)варка (coctio) − воздействие медленного огня;

6)дистилляция (distillatio) − очищение жидкой материи от примесей;

7)сублимация (sublimatio) − возгонка сухого вещества в закрытом сосуде на пламени;

8)сепарация (separatio) − отделение взвесей (суспензий) от жидкости (маточного раствора), фильтрация, сцеживание;

9)размягчение (ceratio) − обращение твёрдого вещества в воскообразное;

10)ферментация (fermentatio) − брожение под воздействием тепла; медленное разложение нагретым воздухом;

11)умножение (multiplicatio) − увеличение навески философского

камня;

170

12) бросание (projectio) − |

активное «физико-химическое» |

||

соприкосновение философского камня с металлами. |

|

|

|

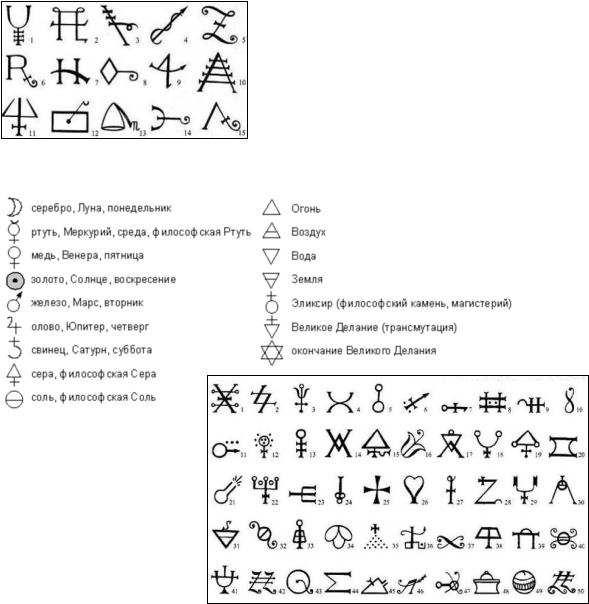

Символическое изображение алхимических процессов: |

|||

1) |

амальгамирование, 2) смешивание, |

||

3) |

кипячение, |

4) |

пурификация |

(очищение), 5) растворение, 6) изъятие, |

|||

7) |

распыление, |

8) |

фильтрация, |

9) |

гниение, |

10) |

амальгама, |

11) эссенцирование, 12) выпаривание, |

|||

13) |

дистилляция, |

14) |

соединение, |

15) сублимирование. |

|

||

Символическое изображение алхимических субстанций:

|

1) медь, 2) свинец |

|

3) |

сурьма, 4) олово, |

|

5) |

никель, 6) железо, |

|

7) |

окись |

магния, |

8) |

цинк, 9) |

сталь, 10) |

висмут, 11) стальная нить, 12) медная шина, 13) латунь, 14) стекло, 15) сера, 16) цветы

азота, 17) красный мышьяк, 18) белый мышьяк, 19) сернистый мышьяк, 20) жёлтый мышьяк, 21) азотная кислота, 22) живая вода, 23) зола, 24) дерево, 25) сажа, 26) витриол, 27) каустическая сода, 28) известь, 29) размолотая зола, 30) кристалл, 31) глина, 32) бура, 33) квасцы, 34) жжёный кремень, 35) гравий, 36) жжёные квасцы, 37) медный купорос, 38) камень, 39) поташ, 40) азотная кислота, 41) уксус, 42) имбирь, 43) навоз, 44) сахар, 45) винный уксус, 46) жёлтый воск, 47) мёд, 48) каменная соль, 49) морская соль, 50) корица.

К известным европейским алхимикам относятся:

Альберт Великий (Albertus Magnus, ок.1200−1280) − монах-

доминиканец, «Doctor Universalis» («универсальный Доктор»). Учитель

171