- •Оглавление

- •1.2. Алгоритм захвата целей на сопровождение ……………...…….

- •Ведение

- •1 Обоснование необходимости автоматического сопровождения воздушных объектов в современных радиолокационных станциях

- •1.1 Краткий обзор и анализ решаемых задач современными радиолокационными станциями

- •1.2 Алгоритм захвата целей на сопровождение

- •2 Основные принципы функционирования следящих каналов дальности, скорости и угловых координат

- •2.1 Обеспечение необходимой точности захвата целей на сопровождение по дальности

- •2.2 Алгоритм функционирования радиолокационных станций при автоматическом сопровождении воздушных объектов по дальности

- •2.2.1 Алгоритм функционирования идр в режим вчп

- •2.2.2 Оценка текущей дальности до цели

- •2.2.3 Режим счп

- •2.3 Алгоритм функционирования радиолокационных станций при автоматическом сопровождении воздушных объектов по скорости

- •2.4 Алгоритм функционирования радиолокационных станций

- •3.1 Решаемые задачи и основные требования к радиолокационным станциям бортовых комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения

- •3.1.1 Решаемые задачи

- •3.1.2 Основные требования к характеристикам рлс, входящих в состав ак рлдн

- •3.1.3 Состав бортового комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и наведения и общий принцип его функционирования

- •3.1.4 Принципы функционирования радиолокационной станции бортового комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и наведения на этапе обзора пространства

- •3.1.5 Анализ основных типов радиолокационных систем, применяемых в бортовых комплексах дальнего радиолокационного обнаружения и наведения

- •3.2 Принципы измерения координат и сопровождения воздушных объектов в бортовых комплексах дальнего радиолокационного обнаружения и наведения

- •3.2.1 Основные принципы измерения высоты воздушных объектов

- •3.2.2 Алгоритмы сопровождения целей в процессе обзора пространства

- •4 Математическая модель оптимизатора частотно-временных режимов работы рлс при обнаружении воздушных объектов на встречных курсах

- •Заключение

- •Список использованных источников

2 Основные принципы функционирования следящих каналов дальности, скорости и угловых координат

2.1 Обеспечение необходимой точности захвата целей на сопровождение по дальности

Поскольку точность измерения дальности до цели на этапе обзора в режиме ВЧП недостаточная для ввода канала дальности в режим сопровождения, необходимо уменьшить ошибки ее измерения. Для этих целей можно использовать так называемый нониусный метод. Суть данного метода состоит в следующем.

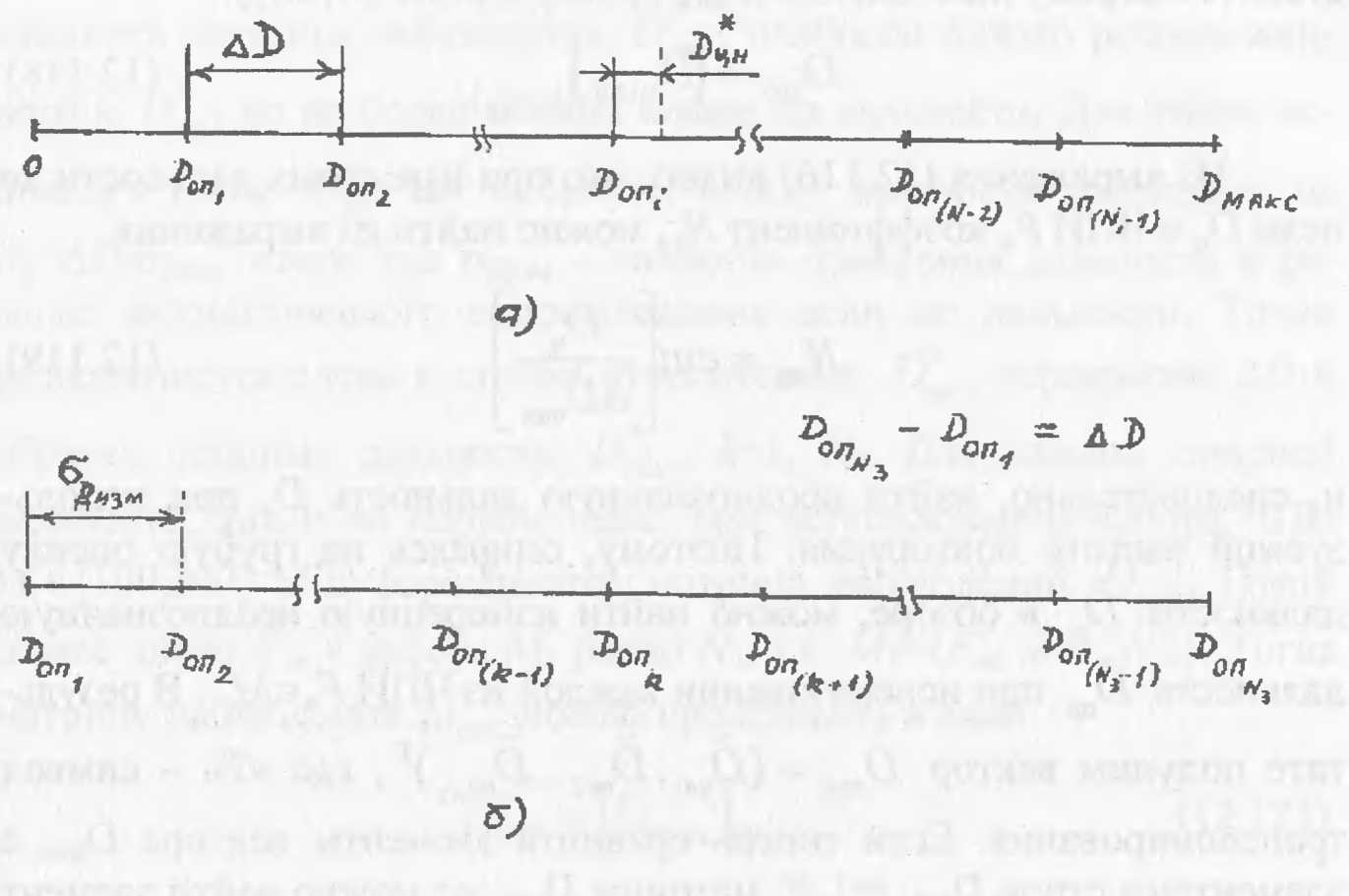

Рисунок. 2.1˗˗Временные диаграммы синусного метода измерения дальности

Известно, что в режиме ВЧП дальность до цели Dц измеряется неоднозначно. Величину Dцможно представить в виде

Dц =Nкр∆Dодн + Dи (2.1)

где Nкр - кратность неоднозначности, определенная ранее; ∆Dодн=0,5сtи - интервал однозначного измерения дальности, Dи=0,5сtDн - наблюдаемая дальность.

Разобьем весь диапазон от нулевой до максимальной дальности обнаружения Dмакс цели ИД РЛС на участки равной протяженности ∆D по дальности (риске 2.1). Величина ∆D, как правило, выбирается не больше среднеквадратической ошибки σДобн измерения дальности в режиме обзора, т.е. σДобн>∆D.

Возьмем

фиксированный набор частот повторения

импульсов Мо

из диапазона 100...200 кГц (диапазон ЧПИ при

ВЧП). Для каждой опорной дальности

Dопт=i∆D,

i![]() [1,

N1],

где N1 = Dмакс/∆D,

и для каждой частоты повторения Fиj

Mo

вычислим неоднозначные дальности

наблюдения (опорные неоднозначные

дальности) Dоп

нij

с учетом (2.1) по правилу

[1,

N1],

где N1 = Dмакс/∆D,

и для каждой частоты повторения Fиj

Mo

вычислим неоднозначные дальности

наблюдения (опорные неоднозначные

дальности) Dоп

нij

с учетом (2.1) по правилу

![]() (2.2)

(2.2)

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() – кратность неоднозначности, интервал

однозначности и неоднозначная дальность

для 1-й опорной дальности и j

– й ЧПИ набора Мo,;

– кратность неоднозначности, интервал

однозначности и неоднозначная дальность

для 1-й опорной дальности и j

– й ЧПИ набора Мo,;

ent[.] - целая часть числа.

Пусть общее число ЧПИ в наборе равно N2. Тогда можно составить матрицу наблюдений Днаб, размерностью (N1xN2):

Из выражения (2.1) видно, что при известных дальности до цели Dц и ЧПИ Fи коэффициент Nкр можно найти из выражения

![]() (2.3)

(2.3)

и,

следовательно, найти неоднозначную

дальность Dн

при используемой частоте повторения.

Поэтому, опираясь на грубую оценку

дальности ![]() в обзоре, можно найти измеренную

неоднозначную дальность

в обзоре, можно найти измеренную

неоднозначную дальность ![]() при

использовании каждой из ЧПИ Fn

Mo

. В результате получим вектор Dизм

= (

при

использовании каждой из ЧПИ Fn

Mo

. В результате получим вектор Dизм

= (![]() ,

,

![]() …

… ![]() )Т

где «T»

- символтранспонирования. Если теперь

сравнить элементы вектора Dизм

с элементами строк Dопi,

i=1,

N1

матрицы Dнаб,

то можно найти элемент Dопij,

который по своему значению близок к

значению одного из элементов

)Т

где «T»

- символтранспонирования. Если теперь

сравнить элементы вектора Dизм

с элементами строк Dопi,

i=1,

N1

матрицы Dнаб,

то можно найти элемент Dопij,

который по своему значению близок к

значению одного из элементов ![]() вектора Dизм.

Это позволит в соответствии с (2.1)

определить истинную дальность до цели.

Если бы цель была неподвижна, то совпадение

значений Dопij

и

было бы полным. Поэтому необходимо

уточнить значение Dопij,

что можно сделать, например, повторив

операцию сравнения элементов вектора

Dизм

и строк матрицы Dнаб

при использовании ЧПИ Fиj

Mo,

но при их следовании в обратном

направлении, от большего номера ЧПИ к

меньшему. Обозначим выбранный элемент

матрицы Dнаб

при использовании набора Fиj,

i=1,

N0

при изменении номера у от 1 до N2,

как

вектора Dизм.

Это позволит в соответствии с (2.1)

определить истинную дальность до цели.

Если бы цель была неподвижна, то совпадение

значений Dопij

и

было бы полным. Поэтому необходимо

уточнить значение Dопij,

что можно сделать, например, повторив

операцию сравнения элементов вектора

Dизм

и строк матрицы Dнаб

при использовании ЧПИ Fиj

Mo,

но при их следовании в обратном

направлении, от большего номера ЧПИ к

меньшему. Обозначим выбранный элемент

матрицы Dнаб

при использовании набора Fиj,

i=1,

N0

при изменении номера у от 1 до N2,

как![]() ,

ав случае изменения номера ЧПИ от N2

к 1, как

,

ав случае изменения номера ЧПИ от N2

к 1, как ![]() .

Тогда значение неоднозначной опорной

дальности будет равно

.

Тогда значение неоднозначной опорной

дальности будет равно

![]() (2.4)

(2.4)

Данное

значение используется для повышения

точности измерения Dц

на втором

этапе (см. рисунке. 2.1, 6), который

состоит в поиске элемента матрицы

наблюдения ![]() ,

наиболее близко расположенного к

,

наиболее близко расположенного к ![]() ,

но на более мелкой шкале по дальности.

Для этого, используя точку

как опорную, шкалу дальности разбивают

на

,

но на более мелкой шкале по дальности.

Для этого, используя точку

как опорную, шкалу дальности разбивают

на![]() точек,

где

точек,

где ![]() - точность измерения дальности в режиме

автоматического сопровождения цели по

дальности. Точки располагаются слева

и справа относительно

,

перекрывая ∆D и образуя опорные дальности

- точность измерения дальности в режиме

автоматического сопровождения цели по

дальности. Точки располагаются слева

и справа относительно

,

перекрывая ∆D и образуя опорные дальности

![]() ,

k=

1, N3.

Для каждой опорной дальности, как и на

первом шаге, при использовании набора

ЧПИ М1

[100,200]

кГц

формируется матрица наблюдений

.

Пусть общее число Fиe

в наборе М1

равно N4,

т.е. М1

={Fиe,e = 1,

N4}.

Тогда матрицу наблюдения

можно представить в виде

,

k=

1, N3.

Для каждой опорной дальности, как и на

первом шаге, при использовании набора

ЧПИ М1

[100,200]

кГц

формируется матрица наблюдений

.

Пусть общее число Fиe

в наборе М1

равно N4,

т.е. М1

={Fиe,e = 1,

N4}.

Тогда матрицу наблюдения

можно представить в виде

![]() (2.5)

(2.5)

Элементы

строк ![]() матрицы

сравниваются с вектором измерений

матрицы

сравниваются с вектором измерений ![]() ,

который формируется аналогично вектору

для частот повторения из набора М1

при использовании в качестве измеренного

значения дальности величины

,

который формируется аналогично вектору

для частот повторения из набора М1

при использовании в качестве измеренного

значения дальности величины![]() ;.

где

;.

где ![]() ,

,

![]() и

и ![]() – частоты повторений, при которых

получены

и

соответственно,

входящие в выражение (2.4). Набор частот

повторений M1,

как и на первом шаге используется дважды.

Первоначально при изменении номера ЧПИ

от 1 до N4,

а затем - от N4

до 1.

– частоты повторений, при которых

получены

и

соответственно,

входящие в выражение (2.4). Набор частот

повторений M1,

как и на первом шаге используется дважды.

Первоначально при изменении номера ЧПИ

от 1 до N4,

а затем - от N4

до 1.

В

результате сравнения элементов матрицы

и вектора измерений

находятся неоднозначные дальности ![]() при использовании набора М1.

В результате вычисляются дальности до

цели

при использовании набора М1.

В результате вычисляются дальности до

цели

![]()

![]()

где индексы 1 и 2 соответствуют использованию набора М1 при увеличении номера l с 1 до N4 и уменьшении l с N4 до 1 соответственно.

Результаты

измерений ![]() и

и ![]() сравниваются. Если модуль разности

удовлетворяет условию

сравниваются. Если модуль разности

удовлетворяет условию

![]() (2.6)

(2.6)

где

![]() –

протяженность строба захвата по

дальности, то полагают

–

протяженность строба захвата по

дальности, то полагают ![]() и

осуществляется переход ИДР в режим

автоматического сопровождения цели по

дальности. В противном случае вычисление

и

осуществляется переход ИДР в режим

автоматического сопровождения цели по

дальности. В противном случае вычисление

![]() продолжается.

продолжается.