- •Лукьяненко Михаил Васильевич чурляева Наталья Петровна моделирование технических систем и процессов

- •Оглавление

- •6. Использование теории Марковских процессов и временных рядов

- •7. Использование теории очередей при моделировании работы атс

- •8. Использование метода сетевого планирование при моделировании

- •Предисловие

- •1. Основные этапы моделирования систем

- •1.1. Построение концептуальной модели системы и её формализация

- •1.2. Алгоритмизация модели и ее компьютерная реализация

- •1.3. Получение и интерпретация результатов моделирования

- •Контрольные вопросы

- •2. Моделирование систем массового обслуживания.

- •2.1. Системный анализ смо

- •2.2. Статистический анализ смо.

- •2.3. Операционный анализ смо.

- •Контрольные вопросы

- •3. Имитационное моделирование.

- •3.1. Моделирование работы сборочного цеха с программированием на языке высокого уровня.

- •3.2. Моделирование работы ремонтного цеха с использованием языка имитационного моделирования систем.

- •Контрольные вопросы

- •4. Моделирование процессов во времени.

- •4.1 Моделирование эволюции систем на основе теории Марковских процессов

- •4.2. Анализ процессов с помощью временных рядов

- •4.3. Оценка точности регрессионных моделей.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Моделирование сетевых структур.

- •5.1. Сетевое моделирование

- •5.2. Сетевое планирование.

- •5.3. Динамическое программирование при моделировании в сетях.

- •Контрольные вопросы

- •6. Использование теории Марковских процессов и временных рядов при моделировании работы блоков шб3Бт и шбт4Бт.

- •6.1. Паспортные данные, схемы исследуемых блоков и анализ возможных неисправностей.

- •6.2 Анализ и прогноз для блока шб3Бт

- •Выводы по блоку шбт3Бт.

- •6.3. Анализ и прогноз работоспособности для блока шб4Бт

- •6.4. Подведение итогов моделирования и выдача рекомендаций. Общие выводы по обоим блокам.

- •Подведение итогов и выдача практических рекомендаций

- •7. Использование теории очередей при моделировании работы атс Нicоm 353

- •7.1 Описание объекта моделирования.

- •7.2 Цель моделирования.

- •7.3. Концептуальная модель системы и методы исследования.

- •7.4. Получение результатов моделирования для группы №1.

- •7.5. Получение результатов моделирования для группы № 2.

- •7.6. Получение результатов моделирования для группы № 5.

- •7.7. Интерпретация результатов моделирования, практические выводы и рекомендации.

- •8. Использование метода сетевого планирования при моделировании регламентных работ перед техобслуживанием.

- •8.1 Введение.

- •8.2 Основные регламентные работы перед проведением техобслуживания.

- •8.3 Краткое описание последовательности основных регламентных работ

- •8.4. Построение сетевого графика без учёта аккумуляторных и карбюраторных работ.

- •8.5. Расчёт сетевого графика.

- •8.6. Сетевой график с включением аккумуляторных и карбюраторных работ.

- •8.7. Анализ полученных результатов с учётом мнения руководителя автохозяйства.

- •8.8. Общий вывод по проведенному исследованию

- •Варианты заданий для моделирования условных объектов.

- •Заключение

1. Основные этапы моделирования систем

В наше время, когда почти забыты некогда широко применяемые для моделирования различных систем аналоговые ЭВМ, а исследователи стремятся по возможности избежать натурного моделирования, под моделированием некоторой системы S обычно понимается проведение эксперимента с моделью этой системы с помощью цифровой ЭВМ. При этом модель представляет собой программный комплекс, описывающий поведение элементов системы S в процессе ее функционирования во внешней среде Е.

При компьютерном моделировании системы S характеристики процесса функционирования задаются машинной моделью Мм, построенной на основе имеющейся исходной информации об объекте моделирования. При получении новой информации об объекте (в том числе и непосредственно в ходе моделирования) его модель Мм пересматривается и уточняется с учетом новой информации, т. е. процесс моделирования в целом, включая разработку и компьютерную реализацию, является итерационным. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет получена такая компьютерная модель Мм, которую можно считать адекватной конкретной системе S.

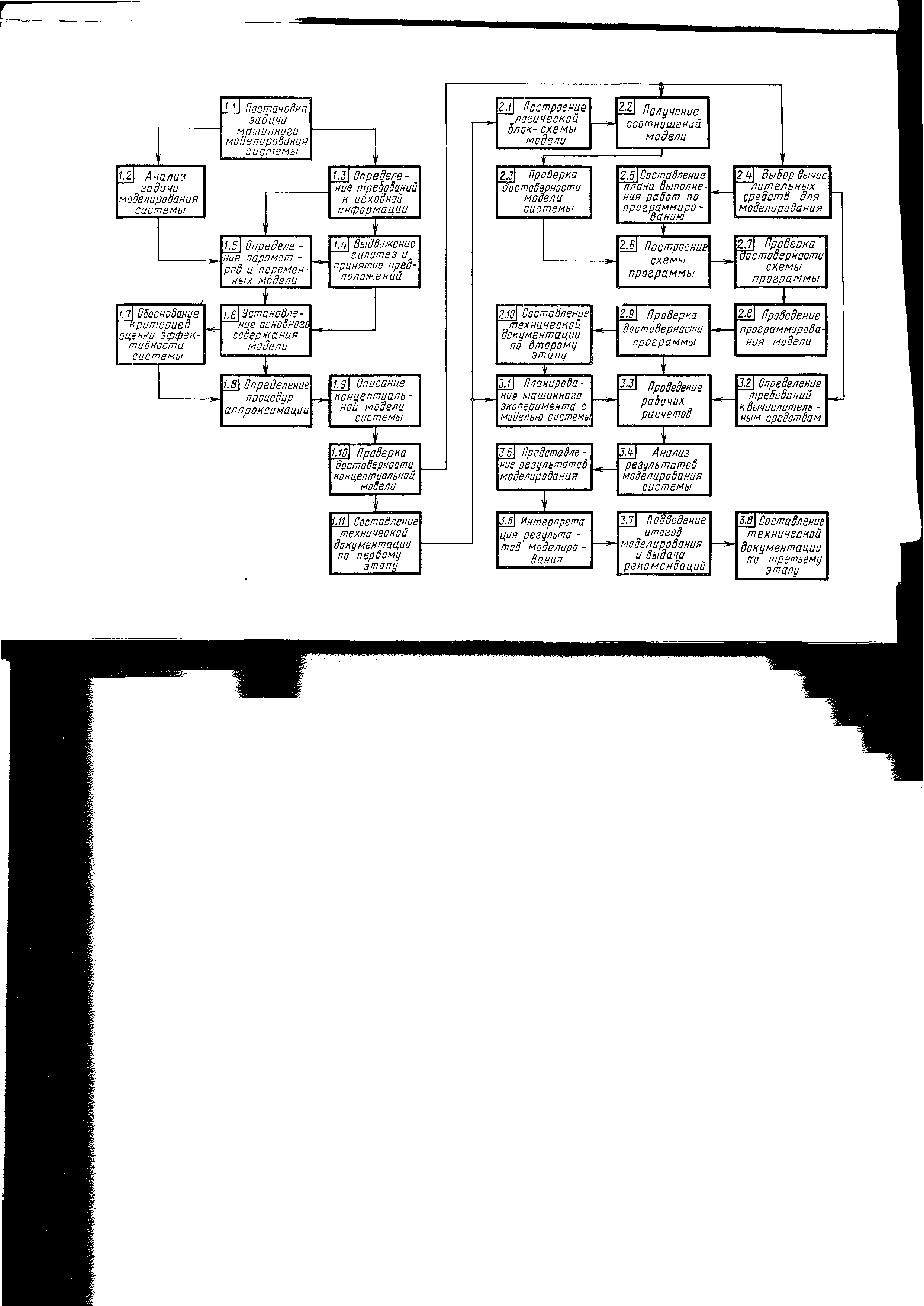

В основу методики компьютерного моделирования положены общие принципы, которые могут быть сформулированы даже в том случае, когда конкретные способы моделирования отличаются друг от друга и имеются различные модификации моделей, например, в области выбора математических схем и языков моделирования. Эту методику удобно представить в виде трёх основных этапов моделирования, каждый из которых разбит в свою очередь на ряд подэтапов [3]:

Этап 1. — построение концептуальной модели Мк системы S и ее формализация (подэтапы 1.1 —1.11);

Этап 2. — алгоритмизация модели системы S и ее машинная реализация Мм (подэтапы 2.1—2.10);

Этап 3. — получение и интерпретация результатов моделирования системы S (подэтапы 3.1—3.8).

Взаимосвязь подэтапов между собой показана на рис. 1. Из него видно, что процесс моделирования заданной системы сводится к выполнению ряда подэтапов, сгруппированных в виде трех этапов. На первом этапе построения концептуальной модели Мк и ее формализации проводится исследование моделируемого объекта с целью выделения основных составляющих процесса его функционирования, определяются необходимые приближения и строится обобщенная схема модели. На втором этапе моделирования она преобразуется в машинную модель Мм путем последовательной алгоритмизации и программирования модели. Последний, третий, этап моделирования заключается в проведении рабочих расчетов с выбранным математическим обеспечением, получении и интерпретации результатов моделирования системы.

Р ис.

1. Взаимосвязь подэтапов при моделировании

систем

ис.

1. Взаимосвязь подэтапов при моделировании

систем

Рассмотрим более подробно особенности выполнения каждого из промежуточных подэтапов моделирования.

1.1. Построение концептуальной модели системы и её формализация

На первом этапе проведения моделирования конкретного объекта (системы) необходимо построить концептуальную (содержательную) модель Мк процесса функционирования этой системы, а затем провести ее формализацию. Таким образом, основным содержанием этого этапа является переход от словесного описания объекта моделирования к его математической (аналитико-имитационной) модели. Наиболее ответственными моментами на этом этапе является упрощение описания системы, т. е. выделение собственно системы S из внешней среды Е и выбор основного содержания модели Мк путем отбрасывания всего второстепенного с точки зрения поставленной цели моделирования.

Для лучшего понимания содержания этапов и подэтапов моделирования процесса функционирования системы проиллюстрируем их конкретными действиями при моделировании некоторой реальной системы [6]. Допустим, необходимо провести моделирование фрагмента некоторой сети передачи данных (СПД) для получения оценок вероятностно-временных характеристик процесса функционирования этой системы:

Терминальная сеть

Рис. 2. Схематическая структура сети передачи данных

Для лучшего понимания напомним некоторые основные понятия и определения из этой предметной области [1].

Данные — это факты и (или) понятия, описанные в формализованном виде. В СПД различают пользовательские и управляющие данные.

Пользовательские данные — это данные, вводимые пользователями в СПД или получаемые ими из сети.

Управляющие данные — это данные, используемые для управления работой СПД.

Сеть передачи данных представляет собой совокупность средств для передачи и распределения данных. Выделяют магистральную (базовую) и терминальную (абонентскую) части СПД (рис. 2). Магистральная СПД служит для передачи данных между вычислительными комплексами ВК, ресурсы которых доступны для пользователей сети, и включает в себя узлы коммутации УК и соединяющие их каналы связи КС. Узел коммутации выполняет функции маршрутизации, передачи и коммутации данных и имеет для этого соответствующие аппаратно-программные средства.

Канал связи представляет собой совокупность технических средств и среды распространения, которая обеспечивает доставку данных в нужную точку сети. Терминальная СПД используется для подключения непосредственно, либо через концентраторы нагрузки КН абонентских пунктов АП и терминалов пользователей ТП. Концентратор представляет собой устройство, обеспечивающее сопряжение входных низкоскоростных каналов связи с выходными высокоскоростными КС.

Абонентские пункты оборудуются аппаратурой передачи данных и устройствами ввода-вывода, т. е. терминалами, осуществляющими доступ к вычислительным ресурсам и базам данных сети. Обычно терминалы группируются и подсоединяются к терминальной сети (или прямо к ВК) непосредственно, либо с помощью АП. В качестве терминалов могут быть использованы как простейшие устройства ввода-вывода (телетайпы, дисплеи и т. п.), так и персональные (интеллектуальные) терминалы на базе компьютеров.

В рассматриваемой СПД реализован режим коммутации пакетов, представляющей собой такой способ передачи, при котором данные из сообщений пользователей разбиваются на отдельные пакеты, маршруты передачи которых в сети от источника к получателю определяются в каждом УК, куда пакеты поступают. Под сообщениями понимается конечная последовательность символов, имеющая смысловое содержание. Пакет — это блок данных с заголовком, представленный в установленном формате и имеющий ограниченную максимальную длину, например, от 500 до 2000 двоичных знаков (бит).

СПД с коммутацией пакетов обладают высокой эффективностью благодаря возможности быстрой перестройки путей передачи данных (маршрутизации) при возникновении перегрузок и повреждении элементов СПД. Эффективность различных вариантов построения СПД и ее фрагментов оценивается средними временами доставки данных пользователям и вероятностями отказа в установлении требуемого пользователю соединения в данный момент времени. Совокупность таких показателей для оценки эффективности процесса функционирования СПД принято называть ее вероятностно-временными характеристиками.

Для упрощения объекта моделирования рассмотрим процесс функционирования фрагмента СПД, представляющий собой взаимодействие двух соседних узлов коммутации СПД, обозначенных УК1 и УК2. Эти узлы соединены между собой дуплексным дискретным каналом связи (ДКС), позволяющим одновременно передавать данные во встречных направлениях, т. е. имеется два автономных однонаправленных ДКС. Считаем также, что все сообщения, поступающие в СПД, являются однопакетными.

В рассматриваемом случае в центральный компьютер (сервер) поступают сигналы (сообщения) от сети терминалов (пользователей сети). Для упрощения моделирования сигналов-сообщений можно использовать не множественный реальный, а единственный виртуальный источник сигналов, закон поступления которых задается в соответствие с законом поступления сигналов от всей сети в целом. Тогда можно приписывать каждому сигналу в качестве признака случайный источник его генерации, а не пользоваться отдельными источниками для каждого терминала. В результате нет необходимости опроса отдельных терминалов для определения наличия (отсутствия) сообщений от них.

Рис. 3. Структурная схема варианта узла коммутации

Здесь обозначено: ВхБН и ВыхБН— входные и выходные буферные накопители соответственно; К — коммутаторы; ЦП — центральный процессор. Этот УК функционирует следующим образом. После поступления пакета из одного из входных КС узла он помещается в ВхБН. Затем ЦП на основе заголовка пакета и хранимой в УК маршрутной таблицы определяет требуемое направление дальнейшей передачи пакета и помещает его в соответствующий ВыхБН для последующей передачи по выходному КС.

Рис. 4. Структурная схема варианта дискретного канала связи с решающей обратной связью

Здесь обозначено: КУ и ДКУ — кодирующее и декодирующее устройства, соответственно; УУК — устройство управления каналом; КА — каналообразующая аппаратура. На передающей стороне пакет из ВыхБН узла коммутации попадает в КУ, где производится кодирование, т. е. внесение избыточности, необходимой для обеспечения помехоустойчивой передачи по КС. Согласование с конкретной средой распространения реализуется КА (например, организация коротковолнового радиоканала через спутник-ретранслятор для распределенной СПД или оптического канала с использованием световода для локальной СПД).

На приемной стороне из КА пакет попадает в ДКУ, которое настроено на обнаружение (и/или) исправление ошибок. Все функции управления КУ, ДКУ (в том числе и принятие решений о необходимости повторного перезапроса копии пакета с передающего УК) и взаимодействия с центральной частью узла реализуются УУК, которое является либо автономным, либо представляет собой часть процедур, выполняемых ЦП узла.

Рассмотрим для данного схематически на рис. 2 объекта содержание подэтапов первого этапа моделирования согласно пунктам, приведенным на рис. 1.

П. 1.1. Постановка задачи компьютерного моделирования. На этом этапе необходимо дать четкую формулировку задачи, обратив особое внимание на фактическое существование и важность такой задачи, необходимость компьютерного моделирования, выбор методики решения задачи с учетом имеющихся компьютерных ресурсов, определение масштаба задачи и возможность ее разбиения на подзадачи. Для более детального изучения объекта моделирования необходимо основательно ознакомиться с литературой в данной области.

От уровня понимания разработчиком модели процессов, протекающих в моделируемой системе, во многом будет зависеть адекватность дальнейших эвристических переходов. На этом же подэтапе нужно решить вопрос о разбиении поставленной задачи на подзадачи в зависимости от ее сложности. Возможно возвращение к вопросу о необходимости такого разбиения при выполнении последующих этапов (подэтапов) моделирования.

При рассмотрении задачи моделирования фрагмента СПД можно, исходя из ее масштаба, не проводить разбиение на подзадачи. Такое разбиение фактически уже было проведено, когда в этом примере для моделирования была выбрана не вся СПД, а только ее фрагмент. Для исследования вероятностно-временных характеристик даже небольшого фрагмента СПД аналитические методы непригодны, поэтому следует ориентироваться на имитационный, либо на комбинированный (аналитико-имитационный) подход.

П. 1.2. Анализ задачи моделирования. Проведение детального анализа поставленной задачи моделирования должно способствовать преодолению дальнейших трудностей с минимальными затратами. На этом подэтапе работа по анализу задачи сводится к выбору критериев оценки процесса функционирования исследуемой системы S (если они не заданы), выделению эндогенных (зависимых) и экзогенных (независимых) переменных модели Мк, выбору возможных методов идентификации, выполнению предварительного анализа следующих двух этапов моделирования.

В качестве критериев оценки эффективности процесса функционирования рассматриваемого в примере фрагмента СПД можно выбрать следующие вероятностно-временные характеристики:

- вероятность передачи пакета данных по ДКС за время tд, не превышающее заданное Tдзад, Р(tд£Tдзад);

-вероятность передачи пакета подтверждения за время tп, не превышающее заданное Тпзад, Р(tп £Tпзад);

- математическое ожидание и дисперсию полного времени передачи пакета из одного УК в другой М[tп DCH] и D[tDCH] соответственно.

Различные типы событий в модели имеют свою временную шкалу. Диапазон изменения масштабов таких шкал времени является важным показателем степени детализации модели. Для сети терминалов (рис. 2) использование единственного источника ускоряет и облегчает процесс моделирования.

В качестве эндогенных (зависимых) переменных выберем среднее время передачи пакета от одного УК к другому и среднюю длину очереди в накопителе, а в качестве экзогенных (независимых) переменных — интенсивности входящих потоков пакетов УК, времена обработки пакетов ЦП и передачи пакетов по ДКС. Необходимые уточнения могут быть сделаны после выбора конкретных типовых математических схем для формализации процессов, происходящих в моделируемом фрагменте СПД.

Воспользовавшись литературой [напр., 5], можно провести идентификацию воздействий внешней среды Е на объект моделирования, т. е. СПД, включая выбор моделей входящих потоков УК и потоков ошибок в ДКС.

По поводу второго этапа моделирования данной СПД можно отметить следующее. Дискретный и неравномерный характер процессов, происходящих в СПД (поступление пакетов от различных источников, освобождение и занятие каналов и процессора и т. д.), позволяет сделать вывод о целесообразности использования для моделирования т. н. «принципа особых состояний». С учетом этого, а также исходя из стремления сократить затраты времени на разработку модели СПД в качестве языка моделирования для компьютерной реализации данного процесса можно использовать, например, язык GРSS [4], ориентированный на дискретные события.

На третьем этапе моделирования фрагмента СПД можно сформулировать следующие выводы. В процессе моделирования исходя из выбранных критериев оценки эффективности процесса функционирования СПД необходимо организовать сбор статистики для оценки характеристик передачи и ожидания пакетов по различным направлениям. Для правильной интерпретации полученных результатов необходима фиксация и обработка различных характеристик, включая функции распределения, первые и вторые моменты распределения.

П. 1.3. Определение требований к исходной информации. После постановки задачи моделирования системы S необходимо сформулировать требования к исходной информации об объекте моделирования и в случае необходимости организовать получение недостающей информации. На этом подэтапе оценивается достаточность имеющейся информации об объекте для его компьютерного моделирования, подготавливаются имеющиеся априорные сведения об объекте, проводится анализ имеющихся экспериментальных данных о подобном классе систем.

В рамках задачи моделирования, поставленной в этом примере, необходимо решить вопрос о характеристиках входящих потоков в УК, о параметрах передачи по ДКС и обработки пакетов УК и т. д. Кроме того, для компьютерного моделирования процесса функционирования СПД (для построения генераторов воздействий на фрагмент сети) также необходима исходная информация о характере и параметрах воздействий внешней среды, включая входящие во фрагмент СПД потоки сообщений (пакетов) пользователей и потоки ошибок в дискретных каналах связи сети.

Исходная информация о характере и интенсивностях входящих потоков сообщений может быть получена из литературы об источниках дискретной информации, пользовательских терминальных системах, локальных сетях компьютер, а относительно потоков ошибок — из литературы по теории информации, помехоустойчивому кодированию, статистике ошибок в каналах связи [см. напр., 5]. При этом исходная информация об объекте моделирования, с одной стороны, является неполной, например, точно не заданы конкретные терминальные средства пользователей (ПК, накопители и т. д.), конкретные средства каналообразования (модемы и т. д.), а с другой стороны избыточной с точки зрения необходимости получения конкретных вероятностно-временных характеристик процесса функционирования фрагмента СПД, так как часть этой информации является второстепенной и ее можно не учитывать в модели. Поэтому прежде чем приступать к компьютерному моделированию СПД, целесообразно провести ряд преобразований исходной информации в плане упрощения модели в соответствии с целями проводимого эксперимента.

П. 1.4. Выдвижение гипотез и принятие предположений. На этом этапе учитываются следующие моменты:

- объем априорной информации для решения задачи;

- подзадачи, для решения которых информации недостаточно;

- ограничения на ресурсы при решении задачи;

- ожидаемые результаты моделирования.

Гипотезы при построении модели системы S служат для заполнения пробелов в понимании задачи моделирования исследователем, а предположения принимаются относительно известных данных, которые не отвечают требованиям (ограничениям, ресурсам) решаемой задачи и служат обычно для упрощения модели. Будем считать, что в рамках рассматриваемого примера моделирования процесса функционирования фрагмента СПД исходную информацию можно принять достаточной.

Исходя из априорных сведений, можно сделать вывод о возможности построения модели на основании имеющейся исходной информации, и ее последующей компьютерной реализации при условии принятия ряда гипотез и предположений относительно функций распределений параметров процессов, происходящих в СПД, и воздействий внешней среды. Как видно из Рис. 2, каждый из УК сети взаимодействует с большим числом АП или ТП, а также с соседними УК.

Таким образом, входящие потоки пакетов в УК представляют собой суперпозицию большого количества потоков с различными законами распределения между моментами их появления и разными интенсивностями. Это позволяет на основании теоремы о суммировании потоков принять предположение об экспоненциальном распределении интервалов между моментами поступления пакетов в УК. Необходимо также принять предположение о характере ошибок в дискретных каналах связи СПД. С учетом гипотезы о независимости ошибок в кодовых комбинациях пакетов, передаваемых в ДКС, можно сделать предположение о геометрическом законе распределения числа повторных передач. С учетом предположений, принятых относительно входных воздействий СПД, должны быть выдвинуты гипотезы об ожидаемых результатах моделирования для целей построения компьютерной модели (резервирования памяти).

Анализируя имеющуюся исходную информацию о подобных системах, можно сделать вывод, что входные накопители УК должны иметь небольшую емкость, достаточную для хранения одного пакета, а выходные накопители УК — обладать большой емкостью, так как нужно обеспечить хранение пакетов при ожидании ими разрешения на передачу по выходному каналу. Предварительную оценку емкости накопителей, которую необходимо задать при моделировании, можно провести, используя приближенные аналитические соотношения теории массового обслуживания [9].

П. 1.5. Определение параметров и переменных. Прежде чем перейти к описанию математической модели, необходимо определиться с параметрами системы, входными и выходными переменными, воздействием внешней среды. Описание каждого параметра и переменной дается в следующей форме:

определение и краткая характеристика;

символ обозначения и единица измерения;

диапазон изменения (для переменных);

место применения в модели.

Для рассматриваемой в примере СПД в качестве параметров могут быть выбраны емкости буферных накопителей УК (ВхБН и ВыхБН), которые представляют собой объем памяти, необходимой для промежуточного хранения информации, содержащейся в пакете. Обозначив ёмкость каждого БН через L , будем измерять её количеством пакетов, которые можно поместить в БН. Параметр модели L задается в исходных данных и служит для фиксации при моделировании состояния занятости (заполненности) БН при оценке потерь (переполнений) и времени ожидания.

В качестве эндогенных переменных модели фрагмента СПД зададим:

- среднюю длину очереди в каждом БН (емкость их задается параметрами L), которая представляет собой среднее число пакетов, ожидающих в БН дальнейшей обработки (передачи). Обозначим среднюю длину очереди в каждом БН через Lср и будем измерять в количестве пакетов. Диапазон изменения Lср — 0...20, в модели переменная (выходная характеристика) оценивается на основании обработки статистики, собираемой по каждому БН;

- среднее время передачи сообщений по ДКС, представляющее среднее время, необходимое для передачи всех пакетов одного сообщения с учетом возможных повторных передач из-за ошибок, появившихся в ДКС. Обозначим среднее время передачи через Тп и будем измерять его в единицах времени. Диапазон изменения Тп — 0...20 единиц времени. В модели переменная (выходная характеристика) оценивается на основании обработки статистики, собираемой по передаче пакетов по ДКС.

В качестве экзогенных переменных модели фрагмента СПД выберем:

- время передачи каждого пакета по ДКС, представляющее собой случайную величину с законом распределения, определяемым числом повторных передач из-за наличия ошибок в ДКС. Обозначим время передачи пакета через tDCH и будем измерять в единицах времени. Диапазон изменения tDCH от времени передачи одного пакета до времени передачи пакета, умноженного на число допустимых передач. В модели переменная имитируется исходя из состояния ДКС;

- время обработки каждого пакета в ЦП, представляющее собой случайную величину с законом распределения, определяемым занятостью ДКС. Обозначим время обработки пакета в ЦП через tCPU и будем измерять в единицах времени. В модели переменная tСРU имитируется исходя из наличия пакетов на входе ЦП.

В качестве воздействий внешней среды при моделировании фрагмента СПД возьмём интенсивность входящего потока пакетов в УК, представляющего суммарный поток из всех потоков пользователей и из других УК. Эту интенсивность входящего потока пакетов обозначим lвх и будем измерять в количестве поступивших пакетов за единицу времени. В модели переменная tCPU задается в исходных данных (в соответствующей карте) и получается путем генерации датчиком случайных чисел с требуемым законом распределения.

П. 1.6. Установление основного содержания модели. На этом этапе определяется основное содержание концептуальной модели и выбирается метод построения математической модели на основе принятых гипотез и предположений. При этом переходе должны учитываться следующие особенности: исходная формулировка задачи моделирования; функция и структура системы S, взаимодействие ее элементов, взаимодействия внешней среды Е; возможные средства решения задачи моделирования.

Для задачи моделирования процесса функционирования фрагмента СПД, исходя из содержательной постановки задачи моделирования, можно предположить, что процессы, происходящие в этом объекте моделирования, являются по своей сути процессами обслуживания [9]. Поэтому рационально описывать эти процессы на языке схем СМО, не заботясь пока о возможности получения вероятностно-временных характеристик аналитическими методами. Основное следует внимание обратить на адекватность перехода от концептуальной модели Мк к конкретной схеме СМО.

П. 1.7. Обоснование критериев оценки эффективности системы. Для возможности оценки качества процесса функционирования моделируемой системы S необходимо выбрать (если она не задана) совокупность критериев оценки эффективности, т. е. в математической постановке задача сводится к получению соотношений (формул, алгоритмов) для оценки эффективности в функции параметров и переменных систем S с учетом воздействий внешней среды Е.

Для данного примера в качестве критериев оценки эффективности процесса функционирования фрагмента СПД заданы вероятностно-временные характеристики, которые рассмотрены ранее.

П. 1.8. Определение процедур аппроксимации. Для возможности получения числовых значений интересующих характеристик системы S необходимо в процессе моделирования провести аппроксимации, для чего обычно используются:

- детерминированные процедуры, когда результаты моделирования однозначно определяются по данной совокупности входных воздействий и параметров системы (предполагается, что в этом случае отсутствуют случайные факторы, влияющие на результаты моделирования);

- вероятностные процедуры, когда предполагается, что случайные элементы влияют на результаты моделирования и необходимо получить информацию о законах распределения выходных переменных;

- процедуры определения средних значений, когда при моделировании представляют интерес средние значения выходных переменных при наличии случайных факторов.

Для рассматриваемого примера моделирования фрагмента СПД будем использовать как вероятностную процедуру, так и процедуру определения средних значений, так как этого требуют заданные для оценки вероятностно-временные характеристики и необходимость учета фактора стохастичности при моделировании СПД.

П. 1.9. Описание концептуальной модели. На этом подэтапе построения концептуальной модели Мк проводится ее описание в абстрактных терминах и понятиях с использованием типовых математических схем, т. е. реализуется переход к математической модели системы, окончательно принимаются гипотезы и предположения, обосновывается выбор процедур аппроксимации реальных процессов при построении модели. Таким образом, этот подэтап позволяет перейти ко второму этапу моделирования (см. рис. 1), так как после выполнения этого подэтапа остается только проверить достоверность модели и оформить техническую документацию, что особенно важно, если на разных этапах моделирования работа выполняется разными исполнителями или коллективами разработчиков.

Поясним вышесказанное о концептуальной модели на примере моделирования фрагмента СПД.

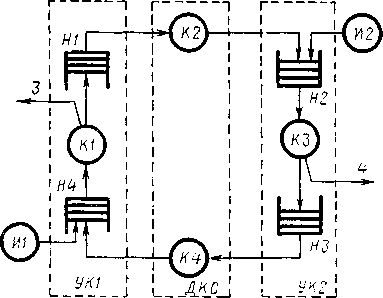

Рис. 5. Структурная схема модели процесса взаимодействия двух узлов коммутации (УК1 и УК2) через дискретный канал связи (ДКС) в символике схем СМО

Здесь обозначено: И — источник; К — канал; Н — накопитель. С использованием введенных представлений и обозначений опишем процесс функционирования фрагмента СПД. Поступление пакетов данных в моделируемый фрагмент СПД на входы имитируется источниками И1 и И2. Пакеты буферируются накопителями Н4 и Н2, т. е. ожидают освобождения каналов в УК1 и УК2 соответственно. После обслуживания каналами К1 и К3, т. е. после обработки ЦП УК1 и УК2 , соответственно, пакеты поступают в выходные накопители Н1 и Н3 этих узлов.

Далее, в порядке очереди, копии пакетов обслуживаются каналами К2 и К4, имитирующими процесс передачи по ДКС. При приеме копии пакета без ошибки, т. е. их поступлении в Н2 и Н4, формируется подтверждение приема, которое в виде короткого пакета поступает в соответствующий выходной для данного узла накопитель Н1 и Н3 для передачи на другой УК, т. е. снова реализуется обслуживание каналами К2 и К4. После подтверждения в узле-источнике правильного приема уничтожается пакет, хранящийся в Н1 и Н3. Выходам соответствуют точки 3 и 4 на структурной схеме модели процесса взаимодействия двух узлов коммутации СПД.

П. 1.10. Проверка достоверности концептуальной модели. После того как концептуальная модель Мк описана, необходимо проверить достоверность некоторых концепций модели и затем перейти к следующему этапу моделирования. Проверка достоверности концептуальной модели является достаточно сложной задачей, так как такая модель описывается в абстрактных понятиях. Одним из методов проверки ее является применение обратных операций, что позволяет проанализировать модель, вернуться к принятым аппроксимациям и, наконец, рассмотреть реально процессы, протекающие в моделируемой системе.

Такой метод проверки достоверности концептуальной модели должен включать следующие процедуры: проверку замысла модели; проверку достоверности исходной информации; повторное рассмотрение постановки задачи моделирования; анализ принятых аппроксимаций; исследование гипотез и предположений. Только после тщательной проверки концептуальной модели следует переходить ко второму этапу моделирования, т. е. к этапу компьютерной реализации модели.

Для моделируемого в рассматриваемом примере процесса функционирования фрагмента СПД предположим, что в результате всех проведенных проверок концептуальная модель в терминах схем СМО задана правильно, и после составления соответствующей технической документации можно переходить к этапу компьютерной реализации.

П. 1.11. Составление технической документации по первому этапу моделирования. В конце этапа построения концептуальной модели и ее формализации пишутся разделы пояснительной записки (к курсовой работе), которые включают следующие сведения:

постановку задачи моделирования, и ее анализ;

критерии оценки эффективности;

параметры и переменные модели системы;

гипотезы и предположения;

описание модели в абстрактных терминах и понятиях;

описание ожидаемых результатов моделирования.

Для рассматриваемого примера моделирования процесса функционирования фрагмента СПД перечисленные сведения, составляющие содержание каждого из подэтапов, были достаточно подробно описаны выше. При оформлении пояснительной записки необходимо придерживаться требований соответствующих стандартов.