- •История реаниматологии.

- •Нарушения сердечного ритма и проводимости

- •Гипертонический криз

- •Артериальная гипотензия

- •Острая абдоминальная боль

- •Тошнота и рвота

- •Желтуха

- •Острые нарушения мозгового кровообращения

- •Черепно-мозговая травма

- •Термические ожоги

- •Холодовая травма

- •Принципы оказания неотложной помощи детям

- •Неотложная помощь при острых нарушениях кровообращения у детей обморок

- •Отек легких

- •Приступ пароксизмальной тахикардии

- •Неотложная помощь при основных респираторных синдромах у детей

- •Неотложная помощь при патологии центральной нервной системы у детей

- •Коматозные состояния у детей

- •Отравления в детском возрасте

- •Неотложная терапия эксикозов у детей

- •Синдром острого живота у детей

- •Сердечно-легочная реанимация у детей

- •I.Подготовка к процедуре.

- •II. Выполнение процедуры.

- •III. Окончание процедуры.

- •2.2. Оксигенотерапия с помощью носовго катетера.

- •I.Подготовка к процедуре.

- •II. Выполнение процедуры.

- •III. Окончание процедуры.

- •Подготовьте шприц-ручку с инсулином

- •Выполните тест на безопасность (подготовьте шприц-ручку)

- •Установите дозу инсулина

- •Выбор места инъекции

- •Введите дозу инсулина

- •После инъекции

- •Алгоритм наложения восьмиобразной повязки на голеностопный сустав

- •Дополнительное оборудование.

- •3. Отличие гражданского противогаза от промышленного противогаза.

- •21.4.2. Первая врачебная помощь

- •21.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •21.4.4. Специализированная медицинская помощь

Нарушения сердечного ритма и проводимости

Определение

Аритмии сердца представляют собой нарушения частоты, ритмичности и/или последовательности сердечных сокращений: учащение (тахикардия) либо урежение (брадикардия) ритма, преждевременные сокращения (экстрасистолия), дезорганизация ритмической деятельности (мерцательная аритмия) и т.д.

На догоспитальном этапе неотложная терапия при нарушениях сердечного ритма показана только при их плохой субъективной переносимости, гемодинамически и (или) прогностически значимых аритмиях.

Этиология и патогенез

Острые аритмии и блокады возникают:

при нарушении основных функций сердца;

как осложнение заболеваний сердечно-сосудистой системы:

ИБС;

ревматических пороков сердца;

первичных и вторичных кардиомиопатий;

вследствие врожденных аномалий проводящей системы (синдром Вольфа- Паркинсона-Уайта);

на фоне артериальной гипертензии, застойной СН, электролитных расстройств;

при приеме ЛС:

сердечных гликозидов;

аминофиллина;

препаратов, удлиняющих интервал Q-T: хинидин, амиодарон (кордарон♠), соталол, терфенадин;

при приеме алкоголя и кофеинсодержащих напитков. Мерцательная аритмия может сочетаться с СН любого происхождения. Механизмы развития нарушений ритма:

циркуляция возбуждения (re-entry);

эктопическая активность:

ранние постдеполяризации;

поздние постдеполяризации;

нарушения автоматизма:

ускоренный нормальный автоматизм;

патологический автоматизм;

нарушение формирования и проведения импульса. Классификация

На догоспитальном этапе целесообразно разделить все нарушения ритма и проводимости на требующие неотложной терапии и не требующие ее.

Основные нарушения ритма и проводимости, требующие неотложной терапии:

пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия;

пароксизмальное мерцание, трепетание предсердий;

желудочковая тахикардия (в том числе типа «пируэт»);

желудочковая экстрасистолия в острейшей стадии ИМ;

брадиаритмии с развитием приступов Морганьи-Адамса-Стокса;

полная АВ-блокада.

Нарушения ритма и проводимости, не требующие неотложной терапии:

синусовые тахикардия, брадикардия и аритмия;

постоянная форма мерцания и трепетания предсердий без признаков сердечной декомпенсации;

экстрасистолия;

ускоренный идиовентрикулярный ритм, ритм из АВ-соединения;

АВ-блокада 1-й и 2-й степеней у пациентов без ИМ в анамнезе и без приступов Морганьи-Адамса-Стокса;

блокады ножек пучка Гиса. Клиническая картина

Нарушения ритма и проводимости могут проявляться:

бессимптомно;

сердцебиениями;

перебоями в работе сердца;

«переворачиваниями» и «кувырканиями» сердца. При нарушении гемодинамики возможны:

отек легких;

стенокардия;

снижение АД;

обморок.

Диагноз уточняют на основании ЭКГ. Диагностика

Опрос и осмотр

Информация, которую необходимо получить при опросе больного, представлена в таблице 4.25.

Таблица 4.25. Опрос пациента с аритмией

Вопрос |

Примечание |

Есть ли в анамнезе заболевания сердца, щитовидной железы? |

Необходимо выяснить возможную причину аритмии |

Какие ЛС пациент принимал в последнее время? |

Некоторые ЛС провоцируют нарушения ритма и проводимости. Это антиаритмики, диуретики, холиноблокаторы и др. Кроме того, при неотложной терапии необходимо учитывать взаимодействие антиаритмиков с другими ЛС. Имеет значение эффективность использованных ранее препаратов |

Есть ли ощущение сердцебиения или перебоев в работе сердца? |

Субъективно не ощущаемые аритмии нередко не нуждаются в неотложной терапии; отсутствие ощущений затрудняет определение давности аритмии. Уточнение характера сердцебиения позволяет до проведения ЭКГ ориентировочно оценить вид нарушений ритма (экстрасистолия, мерцательная аритмия и др.) |

Как давно возникло |

От длительности существования аритмии зависит, в частности, |

ощущение сердцебиения? |

тактика оказания помощи при мерцательной аритмии |

Не было ли обмороков, удушья, боли в области сердца? |

Необходимо выявить возможные осложнения аритмии |

Были ли подобные пароксизмы ранее? Если да, то чем они купировались? |

Нередко больные знают, какой из антиаритмиков помогает им лучше всего. Иногда по эффективности антиаритмика можно определить вид нарушений ритма. Например, аденозин эффективен только при суправентрикулярной тахикардии, лидокаин - при желудочковой тахикардии |

Объективное обследование

Диагноз уточняют на основании данных ЭКГ. Неотложная терапия на догоспитальном этапе требуется при нарушениях ритма и проводимости, описанных в таблице 4.26.

Дифференциальная диагностика

Дифференциально-диагностические признаки пароксизмальных тахикардий представлены в таблице 4.27.

Таблица 4.26. Электрокардиографические признаки нарушений сердечного ритма, требующих неотложной помощи

Аритмия |

Картина на ЭКГ |

Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия |

Правильный ритм, недеформированные узкие комплексы QRS (иногда аберрантные вследствие нарушения проведения возбуждения), ЧСС 150-250 в минуту |

Пароксизмальная форма мерцательной аритмии |

Предсердные комплексы отсутствуют, выявляются волны мерцания - крупно- или мелковолновые колебания изоэлектрической линии, частота предсердных волн 350-600 в минуту, интервалы R-R различны |

Трепетание предсердий |

Предсердные комплексы отсутствуют, вместо изоэлектрической линии выявляются пилообразные волны трепетания (зубцы F), наиболее отчетливые в отведениях II, III и aVF, частотой 250-450 в минуту. Желудочковые комплексы суправентрикулярной формы, ритм может быть правильным с АВ-проведением 2-4:1 или неправильным, если АВ-проведение меняется; частота желудочковых сокращений зависит от степени АВ-проведения и обычно составляет 150-220 в минуту |

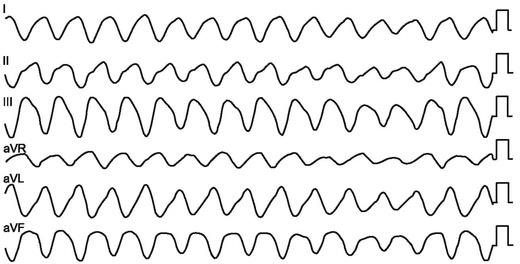

Пароксизмальная желудочковая тахикардия (рис. 4.3) |

Выявляются 3 последовательных широких (более 0,12 с) комплекса QRS и более с частотой 100-250 в минуту с дискордантным смещением сегмента ST и зубца Т в сторону, противоположную основному зубцу комплекса QRS |

«Пируэтная» или двунаправленная веретенообразная |

Удлинение интервала Q-T, неправильный ритм с ЧСС 150-250 в минуту, широкие полиморфные деформированные комплексы QRS. Синусоидальная картина - группы из 2 и более желудочковых комплексов с одним направлением сменяются группами желудочковых комплексов с противоположным |

желудочковая тахикардия |

направлением. Приступ запускается желудочковой экстрасистолой с длинным интервалом сцепления, в каждой серии 6-100 комплексов QRS |

Желудочковая экстрасистолия (рис. 4.4) |

Внеочередной широкий (более 0,12 с) деформированный комплекс QRS, дискордантное смещение сегмента S-T и зубца Т, полная компенсаторная пауза (интервал между пред- и постэкстрасистолическими зубцами Р равен удвоенному нормальному интервалу Р-Р) |

Нарушения АВ- проводимости с обмороком (рис. 4.5) |

Полное разобщение предсердного и желудочкового ритмов |

Рис. 4.3. Электрокардиограмма больного с желудочковой тахикардией

Рис. 4.4. Электрокардиограмма больного с желудочковой экстрасистолией

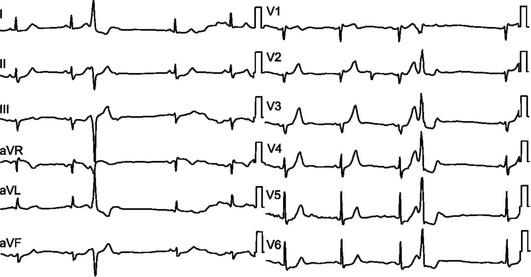

Рис. 4.5. Электрокардиограмма больного с полной атриовентрикулярной блокадой Таблица 4.27. Дифференциально-диагностические признаки пароксизмальных

тахикардии

Признак |

Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия |

Пароксизмальная желудочковая тахикардия |

Возраст |

Чаще молодой и средний |

Чаще пожилой и старческий |

Начало и окончание приступа тахикардии |

Обычно четко ощущаются |

Иногда не ощущаются |

Нарушения гемодинамики (приступ стенокардии, падение АД, ОСН, обморок) |

Сравнительно редко |

Часто |

Экстрасистолы, предшествующие пароксизму |

Предсердные или из АВ- соединения |

Желудочковые, по форме совпадающие с комплексами QRS во время пароксизма тахикардии |

Ритм |

Обычно правильный |

Разброс интервалов R-R 0,02-0,03 с |

Зубец Ρ |

Определяется в каждом цикле (инвертированный зубец Ρ может следовать за QRS) или полностью отсутствует; частота ритма предсердий может превышать частоту желудочкового ритма (при предсердной тахикардии возможна АВ-блокада проведения 2:1, 3:1 и т.д.) |

Может определяться более редкий предсердный ритм с синусовым зубцом Р, не связанный с комплексом QRS (АВ-диссоциация) либо отдельные зубцы Ρ наиболее заметны во II стандартном отведении после QRS |

Продолжительность комплекса QRS |

Обычно не более 0,14 с при блокаде правой ножки пучка Гиса, не более 0,16 с при полной блокаде левой ножки пучка Гиса |

Может превышать 0,14 с при картине блокады правой ножки пучка Гиса и 0,16 с при картине блокады левой ножки пучка Гиса |

Форма желудочковых комплексов на ЭКГ |

При отсутствии внутрижелудочковых блокад |

Уширенные, деформированные; возможны желудочковые захваты |

|

- нормальной формы и ширины (исключение составляют случаи антидромной тахикардии у пациентов с дополнительными путями проведения); при наличии исходной внутрижелудочковой блокады форма комплекса QRS во время |

(узкий комплекс QRS,которому предшествует синусовый зубец Ρ и нормальный интервал PQ), сливные комплексы QRS(промежуточные между синусовым и |

Окончание табл. 4.27

Признак |

Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия |

Пароксизмальная желудочковая тахикардия |

|

пароксизма не меняется; возможно появление тахизависимой внутрижелудочковой блокады во время пароксизма |

эктопическим QRS с предшествующим зубцомР). Расстояние от начала зубца R до надира (самой низкой точки зубца S) превышает 0,1 с в одном из грудных отведений |

Резкое изменение электрической оси сердца во время приступа по сравнению с исходной ЭКГ с синусовым ритмом не характерно; исключение - случаи тахизависимых блокад и антидромная тахикардия при наличии дополнительных путей проведения |

Резкое изменение электрической оси сердца во время приступа по сравнению с исходной ЭКГ с синусовым ритмом более характерно |

|

В отведении V1 комплекс QRS трехфазный (типа rSR) |

В отведении V1 комплекс QRS монофазный (типа R, S) или двухфазный (типа qR, QR, rS) |

|

В случае М-образной формы комплекса QRS вотведении V1(RSR1) более выражен зубец R' |

В случае М-образной формы комплекса QRS в отведении V1(RSR1) более выражен зубец R(«кроличье ухо») |

|

Компенсаторная пауза после окончания пароксизма |

Неполная |

Полная |

Окончание пароксизма при отсутствии АВ- блокады |

Комплексом QRS |

Инвентированным зубцом Ρ (при сохраненном проведении от желудочков к предсердиям) |

Вагусные пробы, внутривенное введение АТФ |

Урежение желудочкового ритма или восстановление синусового ритма; эпизод желудочковой асистолии с «предсердной пилой» при трепетании предсердий |

Без эффекта |

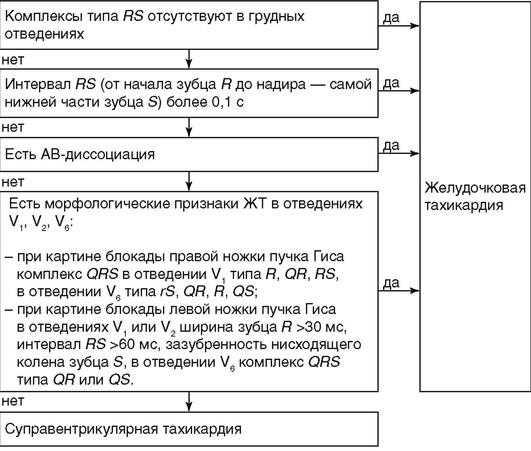

Алгоритм дифференциальной диагностики тахикардии с широким комплексом QRS представлен на рисунке 4.6.

Рис. 4.6. Алгоритм дифференциальной диагностики тахикардии с широким комплексом QRS; специфичность около 90%

Основные направления терапии

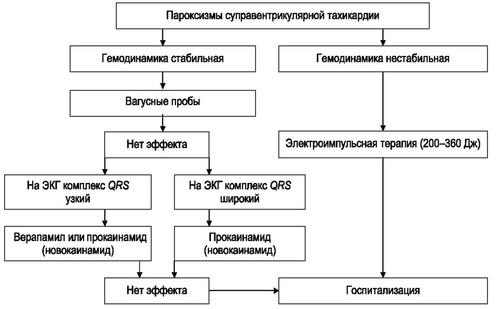

Пароксизм суправентрикулярной тахикардии при стабильной гемодинамике и ясном сознании купируют с помощью следующих приемов.

Вагусные пробы:

задержка дыхания;

кашель;

резкое натуживание после глубокого вдоха;

вызванная рвота;

проглатывание корки хлеба;

погружение лица в ледяную воду;

массаж каротидного синуса (при достаточном кровоснабжении головного мозга);

надавливание на область солнечного сплетения (малоэффективно).

При отсутствии эффекта от рефлекторных приемов требуется применение антиаритмических средств (рис. 4.7-4.9).

Рис. 4.7. Алгоритм неотложной помощи при суправентрикулярной тахикардии

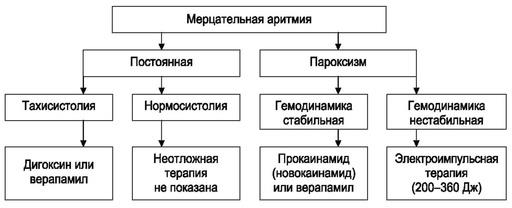

Рис. 4.8. Алгоритм неотложной помощи при мерцательной аритмии

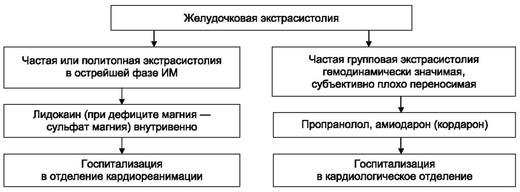

Желудочковая

экстрасистолия

требует

неотложной терапии (рис. 4.10), если

возникает в острой стадии ИМ или

субъективно плохо переносится либо

имеет гемодинамическую или прогностическую

значимость (частая групповая экстрасистолия

у пациентов с органическим поражением

миокарда). При остром ИМ препаратом

выбора

для

купирования желудочковых нарушений

ритма является лидокаин;

в

случае его неэффективности можно

использовать прокаинамид (новокаин♠).

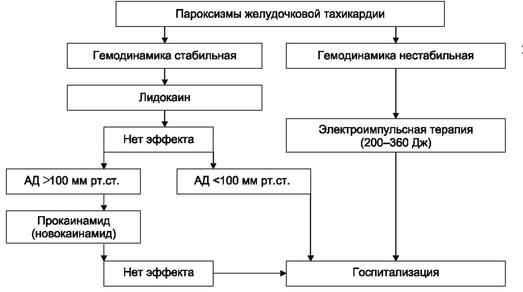

Рис. 4.9. Алгоритм неотложной помощи при желудочковой тахикардии

Рис. 4.10. Алгоритм неотложной помощи при желудочковой экстрасистолии Брадиаритмии лечат, если они:

сопровождаются нестабильной гемодинамикой;

возникли как осложнение органического поражения сердца (ИМ);

развились при проведении реанимационных мероприятий;

развились при появлении частых приступов Морганьи-Адамса-Стокса. Часто встречающиеся ошибки терапии

Антиаритмическую терапию следует проводить только по строгим показаниям, поскольку она далеко не всегда безопасна. Вероятность развития аритмогенного эффекта составляет в среднем 10% для каждого из антиаритмических препаратов. Особенно часто аритмогенное действие антиаритмиков развивается при желудочковых аритмиях и при органическом поражении миокарда с нарушением функции левого желудочка.

Применение калия и магния аспарагината (панангина♠), рекомендуемого некоторыми стандартами оказания помощи в качестве одного из базовых антиаритмических средств, нецелесообразно.

Одна из распространенных ошибок - применение антиаритмиков с отрицательным инотропным эффектом при нарушениях ритма, сопровождающихся развитием ОСН.