- •3 Содержание

- •4 Введение

- •1.1. Предел функции одной переменной

- •Свойства пределов

- •Свойства функций, непрерывных в точке х0

- •Классификация точек разрыва функции

- •27 I.5. Полное исследование функции

- •39 III. Задания контрольной работы № 2

- •Вариант № 2

- •По математике

- •Контрольная работа по математике

- •Дифференциальное исчисление функции одной переменной»

27 I.5. Полное исследование функции

ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Для полного исследования функции одной переменной и построения ее графика можно рекомендовать следующую схему:

указать область определения функции, установить наличие или отсутствие чётности, нечётности, периодичности функции;

найти точки пересечения графика функции с осями координат;

найти точки разрыва и асимптоты графика функции, исследовать поведение функции на границах области ее определения;

определить интервалы монотонности и экстремумы функции;

определить интервалы выпуклости и вогнутости графика функции и точки его перегиба;

провести при необходимости дополнительные расчеты координат вспомогательных точек;

построить график функции с указанием асимптот и экстремальных точек.

1. Определение. Областью определения функции y = f(x) называется множество всех значений аргумента, при которых функция имеет определенные действительные значения.

Все исследования проводятся только для значений аргумента, принадлежащих области определения функции.

Определение. Функция y = f(x) называется чётной [нечётной], если выполняются условия: 1) областью определения является множество, симметричное относительно нуля; 2) для любого х из области определения функции справедливо равенство f(-x) = f(x) [f(-x) = - f(x)].

Функции, не являющиеся ни чётными, ни нечётными, называют обычно функциями общего вида.

28

Свойство. График чётной функции симметричен относительно оси ординат (OY), график нечётной функции симметричен относительно начала координат.

Определение. Функция называется периодической, если существует отличное от нуля число Т, такое, что для любого х из области определения функции справедливо равенство Дх + Т) = Дх - Т) = Дх). Наименьшее положительное число Т, обладающее таким свойством, называется периодом функции.

Точка пересечения с осью ординат OY находится при подстановке х =0, если в этой точке функция определена. Точки пересечения с осью абсцисс ОХ находятся из решения уравнения/(х) = 0.

Исследование поведения функции на границах области определения сводится к установлению характера стремления функции вблизи точек разрыва и при х → ± ∞. Для этого необходимо определить пределы lim f(x) и

lim f(x) если х = а является точкой разрыва; а так же пределы lim f(x) и

lim /О), которые характеризуют поведение функции на бесконечности.

х->-<ю

Определение. Прямая называется асимптотой графика функции у = J[x\ если расстояние от точки графика (х; у) до данной прямой стремится к нулю при стремлении хотя бы одной из координат точки к бесконечности.

По своему расположению асимптоты могут быть вертикальными (х = а), наклонными (у = кх + Ь) и горизонтальными (у = Ь).

Утверждение. Прямая х = а является вертикальной асимптотой графика функции у = Ах), если lim f{x) = +« и (или) lim f(x) = +« .

У J\ / x^a-0 x^a+0

Если прямая х = а является вертикальной асимптотой, то а - точка разрыва функции второго рода или граничная точка ее определения.

29

Утверждение. Прямая у = кх + Ъ (к≠ 0) является наклонной асимптотой

графика функции у = f[x), если lim(/(*) -kx-b) = 0.

X—>СО

График имеет наклонную асимптоту в том случае, когда существуют конечные пределы

, г /О)

k = hm±^(k≠ 0), (9)

X—>СО X

b = \im(f(x)-kx). (10)

X—>СО

Следует различать правые и левые асимптоты, так как для ряда функций они могут быть разными. Для поиска правой наклонной асимптоты пределы (9) и (10) берутся при х → + ∞, для нахождения левой наклонной асимптоты эти пределы берутся при х → - ∞.

Утверждение. Прямая у = Ъ является горизонтальной асимптотой графика функции у = Ях), если ton /(*) = Ъ.

Х->СО

Горизонтальная асимптота является частным случаем наклонной, когда ее угловой коэффициент к = 0, отсюда возникает необходимость различать правые и левые горизонтальные асимптоты.

Заметим, что для большого количества функций пределы, вычисляемые в процессе поиска наклонной и горизонтальной асимптот при х → + ∞ и х → - ∞, равны друг другу. Поэтому их вычисляют одновременно. Но это не распространяется на абсолютно все функции.

4. Определение. Функция у = f(x) называется возрастающей [убывающей! на некотором интервале, если большему значению аргумента из этого интервала соответствует большее [меньшее] значение функции, т.е. при jci < x2 выполняется неравенство f{xx) < f[x2) [ f{xx) > f(x2)].

Признак возрастания (убывания) функции. Если функция у = Дх) непрерывна на отрезке [а; Ь], дифференцируема внутри него и выполняется неравенство f'(x) > 0 [/'(х) < 0], то функция возрастает [убывает] на этом отрезке.

30

Определение. Точка х0 называется точкой локального максимума [локального минимума] функции/(х), если для всех х из некоторой окрестности х0 выполняется неравенство(*) < f(x0) [ f(x) > f(x0)].

Определение. Точки локального максимума и минимума называются точками экстремума.

Необходимое условие существования экстремума функции. Если функция f(x) имеет в точке х0 локальный экстремум, то производная в этой точке равна нулю (f'(x0) = 0) или не существует.

Определение. Точка называется критической, если производная в этой точке равна 0 или не существует.

Достаточное условие существования экстремума функции. Пусть функция определена в точке х0 и дифференцируема в некоторой ее окрестности, за исключением, может быть, самой этой точки. Тогда точка х0 является точкой экстремума, если при переходе через нее производная функции меняет знак. Если производная меняет знак с «+» на «-» ( т.е. f'(x0)>0 при х < х0 и

f'(x0) < 0 при х > х0), то в точке х0 функция имеет локальный максимум. Если производная меняет знак с «-» на «+» ( т.е. f'(x) < 0 при х < х0 и f'(x) > 0 при х > х0), то в точке х0 функция имеет локальный минимум.

Для отыскания экстремумов и промежутков монотонности функции поступают следующим образом: с помощью первой производной находят все критические точки; определяют знаки производной в интервалах, на которые критические точки делят область определения функции; исследуют каждую критическую точку с целью выяснения существования в ней максимума или минимума.

5. Определение. График функции называется выпуклым [вогнутым] в точ-ке, если в некоторой ее окрестности он расположен ниже [выше] касательной, проведенной к нему в этой точке. График называется выпуклым [вогнутым] на промежутке, если он обладает таким свойством в любой его точке.

31 Определение. Точка х0 называется точкой перегиба графика функции

у = Дх), если функция определена в некоторой окрестности этой точки, а при

переходе через нее график меняет свое поведение с выпуклости на вогнутость

или наоборот.

Признак выпуклости [вогнутости] графика функции. Если функция дважды дифференцируема на некотором промежутке и ее производная второго порядка на всем промежутке отрицательна [положительна], т.е. f"(x)<0 [/"(*)> 0 ], то график функции является выпуклым [вогнутым] на этом промежутке.

Необходимое условие существования точки перегиба. Если в некоторой точке х0 график функции имеет перегиб, то производная второго порядка функции в этой точке равна нулю (f"(x0) = 0) или не существует.

Достаточное условие существования точки перегиба. Пусть функция определена в точке х0 и дважды дифференцируема в некоторой ее окрестности, за исключением, может быть, самой этой точки. Тогда точка х0 является точкой перегиба графика функции, если при переходе через нее производная второго порядка функции меняет знак.

Для отыскания точек перегиба и промежутков выпуклости и вогнутости графика функции поступают следующим образом: с помощью второй производной находят все критические точки (т. е. точки, в которых вторая производная обращается в 0 или не существует); определяют знаки производной второго порядка в интервалах, на которые критические точки делят область определения функции; исследуют каждую критическую точку с целью выяснения существования в ней перегиба.

6. К дополнительным исследованиям можно отнести определение точек пересечения графика функции с ее наклонными асимптотами из решения уравнения: Дх) = kx + Ъ. А так же вычисление координат некоторых вспомогательных точек, уточняющих поведение графика функции.

32

7. График исследованной функции строят в декартовой системе координат, указывая при этом все асимптоты, координаты экстремальных точек, точек перегиба и пересечений с осями координат.

ПРИМЕР.

(х + З)2

Провести полное исследование функции .У = f и построить ее график.

х-4

РЕШЕНИЕ.

Исследуем данную функцию по предложенной схеме.

1) Областью определения функции является множествохe(-a);4)U(4;+a)), так как при х = 4 знаменатель функции обращается вноль. Функция не является ни четной, ни нечетной, т.е. общего вида.

2) Если х = 0, то У = — = -2,25 . Следовательно, пересечением графика

— 4

функции с осью OY является точка (0; -2,25).

(х + 3)2

Если v = 0, то = 0, откуда х = -3. Следовательно, пересечением

х-4

графика функции с осью ОХ является точка (-3; 0).

3) Изучим поведение функции на границах области определения: в окрестности точки разрыва х = 4 и при х → ± ∞.

Сначала вычислим пределы данной функции слева и справа в точке х = 4:

х^4-о х-4 х^4 х-4 х^4 х^4х-4

х<4 х<4 х<4

(х + 3)2 -+12 = 49прих^4,х<4 x-4 = t^t^0,t<0 при х —» 4, х < 4

49-Нт^ = -оо;

/<0

lim = lim = limO + 3)Mim

х^4+о х-4 *-и х-4 ^4 х^4х-4

х>4 х>4 х>4

33

О + З)2 ^72 = 49 при х ^ 4, х> 4 x-4 = t^t^0,t>0 при х —» 4, х > 4

49-limi = +oo.

/-»0 f />0

Отсюда следует, что х = 4 является вертикальной асимптотой.

Далее находим наклонные асимптоты, используя формулы (9) и (10):

1

^

А

=

hm

*/=1±°±°=1,

*^±» 4 1-0

к = ш i£±3)L = lim

*->**> jc ■ (jc - 4) *->**>

1-

х

х

1

10х

+

9

Г(х

+ 3)2

-1-х

= lim

х

- 4 J

*->±»

6=

ton

х-(10 + -) 10 + - 1Л _

=

lim

=

lim

Х^±00

=

10.

4

4

1-0

1-

х-(1-

xx Следовательно, существует единственная наклонная асимптота

y = x + 10.

4) Для определения промежутков монотонности и экстремумов найдем первую производную:

, 2-(х + 3)-(х-4)-(х + 3)2 2х2-2х-24-х2-6х-9 х2-8х-33

V — — —

У (х-4) 2 (х-4) 2 (х-4) 2 .

Найдем критические точки:

х2-8х-33 = 0, [ х-4^0,

[Гх = 11,

х = -3, х*4.

На числовой прямой отмечаем критические точки и определяем знаки первой производной функции на каждом из полученных интервалов, входящих в область определения функции (знаки производной изображены над прямой на рисунке 4).

34

Рис.4. Критические точки первой производной, знаки первой производной, промежутки монотонности функции

Функция возрастает при хe(- ∞; -3) и хе(11; +∞), так как на этих промежутках /О)>0; функция убывает при jce(-3; 4) и хе(4; 11), так как в этом случае у'(х) < 0 .

В точке х = -3 функция имеет максимум утах = у(-3) = 0, а в точке х = 11 функция имеет минимум ymin = у(11) = 28 (см. достаточный признак существования экстремума и рисунок 4).

5) Для определения участков выпуклости и вогнутости графика функции и точек перегиба найдем вторую производную:

у" = (у')

2

х2 -8х-33 (х-4)2

(2х-8)-0-4)2-02-8х-33)-2-р-4)

(х-4)4

(х - 4) • ((2х - 8) • О - 4) - 2 • О2 - 8х - 33))

О - 4)4

98

(х-4)3

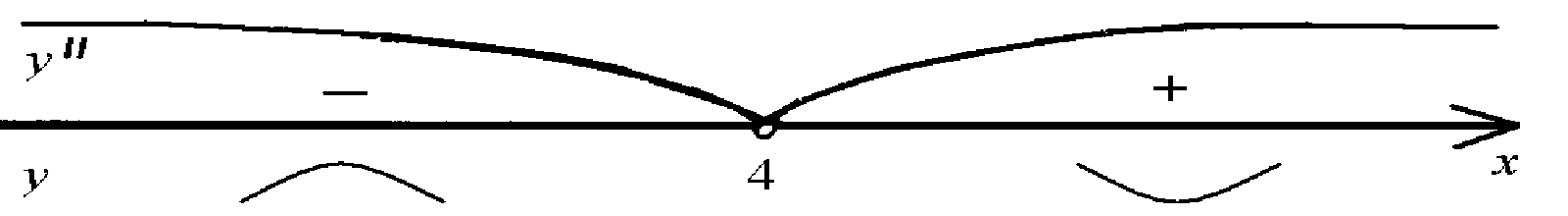

Вторая производная не равна 0 ни при каких х (так как 98 ≠ 0) и не определена при (х – 4)3 = 0, т.е. при х = 4. Следовательно, точки перегиба отсутствуют у исследуемой функции. На числовой прямой отмечаем критическую точку х = 4 и определяем знаки второй производной слева и справа от этой точки (см. рисунок 5).

Рис.5. Критическая точка второй производной, знаки второй производной, промежутки выпуклости и вогнутости графика функции

35 График функции является выпуклым на интервале (-∞; 4), так как

у"(х) < 0 на этом интервале. График функции является вогнутым на интервале (4; +∞), так как у"(х) > 0 на этом интервале (см. признак выпуклости [вогнутости] графика функции и рисунок 5).

(х + З)2

свою

наклон-

х-4

ную асимптоту y = x + 10:

х

+

10

=>

\

{

\(х + 3)2 = (х-4)х + 10),

хфА,

=>

х2+6х + 9 = х2+6х-40, Г49 = О,

[ х ф 4, [хфА.

Получили противоречие, следовательно, график функции не пересекает свою наклонную асимптоту.

Найдем дополнительные точки, уточняющие поведение графика функ-

ции:

|

X |

-10 |

2 |

8 |

18 |

|

у |

-3,5 |

-12,5 |

30,25 |

31,5 |

7) Строим график функции, который показан на рисунке 6.

36

Рис.6. График функции y

О + З)2 x-4

37 II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

«ПРЕДЕЛ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Функция, способы задания, свойства, классификация, графики основных элементарных функций.

Основные характеристики функций.

Определение предела функции одной переменной.

Бесконечно малые и бесконечно большие величины.

Основные свойства пределов функции, виды неопределенностей.

Односторонние пределы.

Первый замечательный предел, следствия. Второй замечательный предел, следствия.

Эквивалентные бесконечно малые. Таблица эквивалентов.

Непрерывность функции в точке. Основные свойства непрерывных функций, непрерывность функции на промежутке.

Критерий непрерывности функции в точке.

Классификация точек разрыва. Примеры.

Производная, механический, геометрический смысл, основные свойства.

Определение дифференциала функции, его геометрический смысл.

Правила вычисления производной.

Таблица производных основных элементарных функций.

Производная степенно-показательной функции, логарифмическое дифференцирование.

Дифференцирование функции, заданной в параметрическом виде.

Производные высших порядков.

Правило Лопиталя.

Монотонность функции, признак убывания и возрастания функции.

Определение локального экстремума. Необходимое условие существования локального экстремума.

38

Первый достаточный признак существования экстремума.

Направление выпуклости графика функции. Достаточный признак выпуклости вверх (вниз).

Точки перегиба, необходимое и достаточное условия существования точки перегиба графика функции.

Асимптоты графика функции.

Схема полного исследования функции.