Неотложная помощь / Vertkin_A.L.,_Xubutiya_M.Sh._Rukovodstvo_po_skoroj_medicinskoj_pomoshchi_(GE'OTAR-Media,_2007)(ru)(786s)

.pdf

380 ■ Глава 13

излияния или разрыва с формированием паралича (чем выше локализация повреждения спинного мозга, тем выше опасность для жизни).

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Переломы позвоночника, по различным данным, составляют от 1,5 до 17% всех травм опорно-двигательного аппарата. Причинами их возникновения наиболее часто служат падение с высоты и дорожно-транспортные происшествия. Около 30% пострадавших в автомобильных катастрофах получают переломы позвоночника. Другие механизмы травмы — нагрузка сверху (падение предмета на голову), переразгибание, поворот, боковой наклон и перерастяжение позвоночника, повешение, ныряние. Частота повреждений шейного отдела позвоночника составляет 55%, грудного (TI–TX) — 15%, грудно-поясничного (ТXI- LI) — 15%, поясничного — 15%.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Повреждения позвоночника и спинного мозга классифицируют по следующим критериям.

■По целости покровов: открытые, закрытые.

■По нарушению целости кости или мягких тканей: перелом позвонков, повреждения связок, дисков или мышц.

■По локализации: повреждения шейного, грудного, поясничного, крестцового, копчикового отдела.

■По тенденции к горизонтальному смещению (понятие стабильности травмы): стабильные, нестабильные (вывихи, подвывихи, переломовывихи).

■По сопутствующей неврологической симптоматике: неосложнённые, осложнённые с повреждением спинного мозга: сотрясение, ушиб, сдавление [костными отломками, вывихнутым позвонком, кровоизлиянием в вещество мозга (гематомиелия) или под оболочки (гематорахис)].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клинические проявления переломов тел позвонков зависят от степени разрушения повреждённой кости и от отдела, в котором произошло повреждение. Существуют признаки, характерные для компрессионных переломов тел позвонков любой дислокации, и симптомы, присущие повреждению того или иного отдела позвоночника. В анамнезе пациента присутствуют указания на травму с механизмом, характерным для повреждения тел позвонков: нагрузка по оси позвоночника в сочетании со сгибанием и ротацией. Основные симптомы травмы:

боль в области повреждения;

боль при движении головой, конечностями;

потеря чувствительности (болевой и/или тактильной) в зависимости от уровня повреждения спинного мозга;

нарушение функции позвоночника, преимущественно сгибания;

парезы/параличи;

признаки шока.

При внешнем осмотре отмечают характерные позы и другие защитные компенсаторные действия больного.

Травматология ■ 381

■При переломах шейного отдела позвоночника больные вытягивают шею («гусиная шея»), стараясь уменьшить нагрузку на сломанный позвонок. Иногда пострадавший поддерживает голову руками при ходьбе («несёт собственную голову»), охватывая её с боков или же за затылочную и подбородочную области.

■При переломах грудного и поясничного отделов отмечают стремление боль-

ного распрямить и вытянуть позвоночник, из-за чего фигура его становится неестественно прямолинейной («как аршин проглотил»). Попытка сесть вызывает боль в спине, поэтому пациент, упираясь руками в кушетку, старается распрямить позвоночник и приподнять таз. Таким образом, опора туловища идёт не на седалищные бугры, а на руки больного (поза Томпсона).

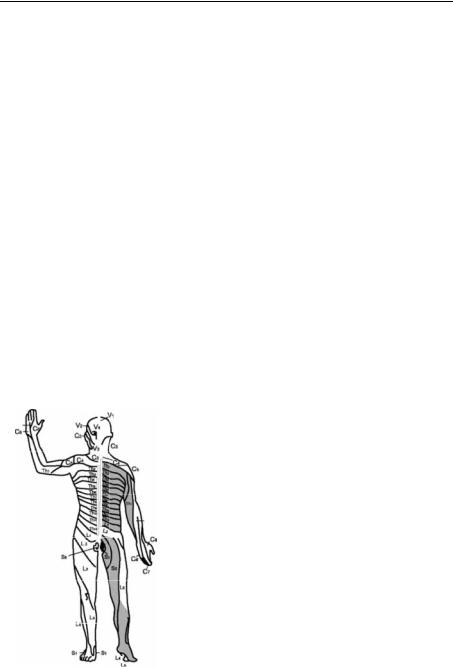

Оценку уровня повреждения спинного мозга проводят, основываясь на исследовании нарушений сегментарной иннервации (табл. 13-3, рис. 13-4).

Таблица 13-3. Уровни поражения спинного мозга

Симптом |

Уровень повреждения |

|

|

Отсутствует диафрагмальное дыхание |

C3–C4 |

Невозможность поднять плечи |

Выше C5 |

Невозможность движений в локтях |

Выше C6 |

Невозможность движений пальцев |

Выше C7–C8 |

Чувствительность выше сосков сохранена |

Ниже T4 |

Чувствительность выше пупка сохранена |

Ниже T10 |

Невозможность движений в бедренном суставе |

Выше L2 |

Невозможность приподнять стопу |

Выше L5 |

Рис. 13-4. Зоны сегментарной иннервации кожных покровов.

382 ■ Глава 13

■При пальпации выявляют болезненность при надавливании на остистые отростки позвонков в зоне перелома. Следует отметить, что болезненность никогда не бывает локальной, а охватывает 3–4 позвонка, поскольку развивается сочетанное повреждение позвонка, межпозвонковых дисков и связок.

■При переломах тел поясничных позвонков может возникать перитонизм или ложный перитонит. Он развивается через 2–3 сут после травмы и проявляется парезом кишечника, задержкой стула и газов, метеоризмом, болями в животе, которые выходят на первый план, затушёвывая проявления травмы позвоночника. Развивается перитонизм рефлекторно и из-за забрюшинных гематом. Излившаяся из сломанно-

го позвонка кровь раздражает брюшину, что ведёт к симуляции клинической картины повреждения внутренних органов.

Критерии стабильности травмы: больной в сознании, не жалуется на боль в позвоночнике, отсутствует неврологическая симптоматика, нет ригидности мышц спины, пациент подвижен.

Критерии нестабильности травмы: отсутствие сознания, боль хотя бы в одном из отделов позвоночника, ригидность мышц спины, снижение болевой и/или тактильной чувствительности, наличие параличей и/или парезов, расстройство функции тазовых органов, наличие симптомов шока.

■Признаки поперечного повреждения спинного мозга.

Обездвиженность, потеря чувствительности и тонуса конечности.

Отсутствие защитных реакций даже при воздействии очень сильных болевых раздражителей.

В некоторых случаях нарушение сознания, непроизвольное мочеиспускание или дефекация.

Снижение АД.

■Признаки спинального шока: бледность кожных покровов, тёплые конечности, артериальная гипотензия, брадикардия, брадипноэ, параличи.

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику при травме позвоночника на догоспитальном этапе чаще проводят в связи с синдромом шока. Основные отличительные признаки спинального и травматического шока представлены ниже.

■Спинальный шок чаще развивается при автомобильной травме, нырянии, исполнении легкоатлетических упражнений. При объективном обследовании отмечают бледность кожных покровов, нормальную температуру тела, тёплые конечности. АД снижено в самой ранней стадии болезни. Характерны брадикардия, брадипноэ, парезы и/или параличи, снижение болевой и/или тактильной чувствительности.

■Травматический шок чаще возникает при переломах длинных трубчатых костей, множественных травмах, сочетанных и комбинированных травмах. Кожные покровы при шоке I и II степени обычной окраски. При объективном осмотре отмечают пониженную температуру тела, холодные конечности, холодный пот, озноб. АД при шоке I степени нормальное или повышенное, при шоке II степени нормальное или пониженное. Характерны тахикардия и тахипноэ. Неврологическая симптоматика отсутствует.

Травматология ■ 383

СОВЕТЫ ПОЗВОНИВШЕМУ

■Зафиксировать шейный отдел позвоночника, обернув его толстым слоем ваты и марлевым бинтом.

■Осторожно положить пострадавшего на твёрдую поверхность спиной вниз.

■Не допускать прогибания позвоночника!

Действия на вызове

Диагностика

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Если пострадавший в сознании или присутствуют сопровождающие лица, необходимо выяснить следующие аспекты.

■Сколько времени прошло с момента получения травмы?

■Каков был механизм травмы (травма ныряльщика, падение с высоты головой вниз, падение предмета на голову и т.д.)?

■Есть ли у пострадавшего сопутствующая патология, психические нарушения?

■Все ли ЛС переносит пострадавший?

■Предшествовал ли травме приём алкоголя или наркотиков?

■Отмечает ли пострадавший изменения или нарушения чувствительности и/или двигательной активности в конечностях и какие?

ОСМОТР И ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

■Оценка уровня сознания по шкале комы Глазго (см. табл. 5-3 и 13-1). Максимальная оценка по шкале Глазго составляет 15 баллов (сознание не изменено), минимальная — 3 балла (смерть мозга). С помощью этой шкалы в некоторых случаях легко обосновать выбор метода лечения, например, интубацию трахеи при оценке менее 9 баллов.

■Оценка состояния жизненно важных функций организма по правилу ABCD (Airway — проходимость дыхательных путей, Breathing — оценка адекватности дыхания и проведение ИВЛ, Circulation — оценка гемодинамики и закрытый массаж сердца, Drugs — введение ЛС во время сердечно-лёгочной реанимации).

■Проведение неврологического осмотра: оценка сенсорной и моторной функции конечностей, нормальных и патологических рефлексов.

■Выявление симптомов спинального шока.

Лечение

Показания к госпитализации. Любое подозрение на спинальную травму является показанием к экстренной госпитализации пострадавшего.

Рекомендации для оставленных дома больных. Больным, которые категорически отказались от госпитализации, рекомендуют соблюдение постельного режима и наблюдение участкового врача общей практики и невролога. Врач «Скорой медицинской помощи» обязательно оформляет активный вызов в поликлинику.

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ

■Неправильное выполнение техники перекладывания пострадавшего (без жёсткого щита или лопастных носилок).

384 ■ Глава 13

■Плохая иммобилизация шейного отдела позвоночника (редкое использование воротника Шанца).

■Недостаточный учёт критериев нестабильности травмы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Больного следует уложить на спину на щите или другой жесткой ровной поверхности. Следует как можно меньше измененять положение больного. Обязательно наложение иммобилизационного воротника, применение лопастных носилок (рис. 13-5) и вакуумного матраса. По возможности вводят анальгетики и транспортируют пострадавшего в стационар в лежачем положении на спине при переломах тел позвонков и на животе при повреждении дуг и отростков позвонков.

Рис. 13-5. Транспортировка пациента с травмой позвоночника.

■ Обеспечивают жизненно важные функции (принцип ABCD).

Алгоритм «ABCD» (Airway — проходимость дыхательных путей, Breathing — оценка адекватности дыхания и проведение ИВЛ, Circulation — оценка гемодинамики и закрытый массаж сердца, Drugs — введение ЛС во время сердечно-лёгочной реанимации).

■Проводят санацию дыхательных путей, накладывают стерильную повязку на открытую рану.

■Осуществляют постоянный контроль пульса и АД, согревание больного.

■При необходимости проводят интубацию и ИВЛ.

■Обеспечивают венозный доступ (катетер диаметром не менее 18G).

■ЛС, применяемые при травмах позвоночника, приведены в табл. 13-4.

Травматология ■ 385

Таблица 13-4. Лекарственные средства, применяемые при травмах позвоночника

Лекарственное средство |

Доза и способы применения |

Кислород |

2–4 л/мин |

Лорноксикам |

8–16 мг в/в болюсно |

0,9% р-р хлорида натрия |

1000–1500 мл в/в капельно |

Диазепам |

5–10 мг в/в |

|

|

При спинальном шоке дополнительно к вышеуказанным ЛС показаны препараты, указанные в табл. 13-5.

Таблица 13-5. Лекарственные средства, применяемые при спинальном шоке

Лекарственное средство |

Доза и способы применения |

5% р-р глюкозы + 0,9% р-р натрия |

2000–3000 мл в/в капельно под конт- |

хлорида |

ролем АД; первые 1000 мл быстро (за |

|

10–15 мин) |

Добутамин |

10,5 мкг/кг массы тела в минуту в/в |

|

капельно |

Метилпреднизолон |

30 мг/кг массы тела в/в болюсно |

|

в течение 15 мин, далее 5,4 мг/кг |

|

массы тела в час в течение 24 ч* |

|

|

*Стандартная схема введения метилпреднизолона пациентам с травмой позвоночника, осложнённой спинальным шоком, позволяющая значительно улучшить неврологический прогноз и выживаемость больных.

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК

Внастоящее время травматический шок рассматривается как один из основных патологических процессов острого периода травматической болезни. Длительность его достигает 48 ч, а последующие ранний и поздний периоды травматической болезни могут длиться несколько месяцев, характеризуясь явлениями полиорганной недостаточности и гнойно-сеп- тическими осложнениями. Исходы травматической болезни — полное выздоровление, инвалидизация или смерть пострадавшего. В среде практикующих специалистов, оказывающих экстренную помощь пострадавшим

сшокогенной травмой, травматический шок и острый период травматической болезни являются синонимами.

Внастоящее время травматический шок рассматривают как типовой фазово развивающийся патологический процесс, характеризующийся несогласованными изменениями в обмене веществ и его циркуляторном обеспечении, неодинаковыми в разных органах, возникающими вследствие нарушений нейрогуморальной регуляции, вызванными чрезмерными воздействиями. Иными словами, неспособность системы гемодинамики обеспечить адекватную доставку кислорода тканям, составляют основу травматического шока. Острый период травматической болезни сопровож-

386 ■ Глава 13

дается острой кровопотерей, интоксикацией, связанной с повреждением обширных тканевых массивов и зачастую явлениями жировой эмболии. Этот период имеет фазовое течение.

1.Фаза гипоперфузии (начальная фаза) характеризуется нарушением системной, органной и микроваскулярной гемодинамики и метаболизма.

2.Фаза стабилизации функций — восстановление кровообращения в висцеральных органах.

3.Фаза компенсации функций с закономерным восстановлением системной, органной перфузии, микроциркуляции и основных параметров гомеостаза.

Специалистам, оказывающим помощь на месте происшествия, приходится иметь дело именно с пострадавшими, переживающими фазу гипоперфузии острого периода травматической болезни, то есть в то время, когда механизмы компенсации кровообращения даже в спланхническом бассейне практически отсутствуют. Именно это определяет сложность организации оказания помощи на догоспитальном этапе и диктует необходимость краткого изложения патогенеза травматического шока.

ПАТОГЕНЕЗ

Патогенез развития травматического шока кратко можно представить в следующем виде: дефицит ОЦК и плазмы — одна из важнейших причин развития травматического шока. Снижение ОЦК при травматическом шоке приводит к уменьшению венозного возврата, следствием чего является снижение ударного объёма сердца. Активация барорецепторов дуги аорты и рецепторного аппарата сердца сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений, и это является единственным компенсаторным механизмом, позволяющим поддерживать органную перфузию. Шокогенная импульсация из зоны повреждения вызывает ответную реакцию организма, проявляющуюся стимуляцией симпатической и всех звеньев гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы. Последнее значительно увеличивает потребности организма в кислороде, не обеспечивая адекватной его доставки, связанной со снижением сердечного выброса и сосудистого тонуса. Кровопотеря сопровождается значительными изменениями коллоидно-осмотического давления крови и переходом её жидкой части во внесосудистый сектор.

При продолжающейся кровопотере, а также на фоне болевой импульсации открываются артериоловенулярные анастомозы, по которым кровь шунтируется, минуя капиллярное русло. Данный тип тканевого кровообращения способен покрыть приблизительно 50% потребностей в кислородном обеспечении тканей. Однако тканевая ишемия у пострадавших нарастает и сопровождается развитием метаболического ацидоза и гипоксией, формирующейся на клеточном уровне.

Таким образом, гиповолемия, являющаяся следствием острой кровопотери, снижения коллоидно-осмотического давления крови, экстравазации её жидкой части, снижение сердечного выброса и нарушение механизмов компенсации органной гемодинамики (сосудистого сопротивления) лежат в основе тех изменений, в ликвидации которых принимает участие специалист, оказывающий помощь пострадавшему на месте происшествия.

Травматология ■ 387

КЛАССИФИКАЦИЯ

В последнее время разработано значительное количество определений, характеризующих тяжесть полученной травмы, её шокогенность и прогноз, но для практической работы по-прежнему значимой остаётся следующая.

■I степень (лёгкий шок). Пострадавший может быть несколько заторможен, кожа бледная и холодная, симптом «белого пятна» резко положителен, дыхание учащено. Тахикардия с частотой до 100 в 1 мин. Систолическое АД в пределах 90–100 мм рт.ст. Своевременное начало лечебных мероприятий позволяет в значительной части случаев стабилизировать состояние таких пострадавших ещё на догоспитальном этапе.

■II степень (шок средней тяжести). Больные адинамичны и заторможены. Бледные и холодные кожные покровы могут иметь мраморный рисунок. ЧСС возрастает до 110–120 в 1 мин. Систолическое АД понижается до 80– 75 мм рт.ст., диурез снижен. Требуются значительно большие усилия для стабилизации их состояния, но иногда, особенно в условиях реанимационных бригад СМП, это удаётся сделать и на догоспитальном этапе.

■III степень (тяжёлый шок). Больной заторможен и безразличен к окружающему, кожа его имеет землистый оттенок. ЧСС возрастает до 130–140 в мин, систолическое АД снижается до 60 мм рт.ст. и ниже. Диастолическое давление чаще не определяется, развивается анурия. Интенсивная терапия у таких пострадавших приобретает характер реанимационных мероприятий. Стабилизация состояния, если она удаётся, возможна только в условиях реанимационного отделения специализированного стационара (травмцентр).

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Переходя к особенностям оказания помощи пострадавшим с шокогенными механическими повреждениями (политравмой), хочется отметить следующие положения, имеющие существенное значение для специалиста, оказывающего экстренную помощь:

■дефицит времени, отпущенного как на диагностику полученных повреждений, так и на лечебные мероприятия;

■все попытки стабилизировать гемодинамику и газообмен должны пред-

приниматься на пути следования в травмцентр.

Если нарушения кровообращения при травматическом шоке ликвидируются позднее чем через 1 ч с момента травмы, тяжёлые расстройства со стороны систем жизнеобеспечения организма могут стать необратимыми. Таким образом, следует придерживаться правила «золотого часа».

Обращаясь к специалистам по оказанию экстренной помощи пострадавшим с шокогенными повреждениями, необходимо напомнить следующие правила «золотого часа»:

I. Для тяжелобольных и пострадавших временной фактор имеет огромное значение.

II. Если пострадавший доставляется в операционную в течение первого часа после получения травмы, то достигается самый высокий уровень выживаемости. Это время называют «золотым часом».

III. «Золотой час» начинается с момента получения травмы, а не с момента, когда Вы начинаете оказывать помощь.

IV. Любые действия на месте происшествия должны носить жизнеспасающий характер, поскольку Вы можете потерять минуты «золотого часа» больного.

388■ Глава 13

V.Судьба больного во многом зависит от оперативности и мастерства Ваших действий, поскольку Вы первый, кто оказывает ему медицинскую помощь.

VI. Вы сможете обеспечить максимальные шансы больного на выживание, если будете оказывать помощь согласно заранее продуманной тактике и последовательности действий.

Все пострадавшие с травматическим шоком нуждаются на догоспитальном этапе в проведении комплекса лечебных мероприятий, основными компонентами которого являются следующие.

■Временная остановка наружного кровотечения.

■Устранение дефицита ОЦК.

■Коррекция нарушений газообмена.

■Прерывание шокогенной импульсации из места повреждения.

■Транспортная иммобилизация.

■Медикаментозная терапия.

Алгоритм действий при травматическом шоке приведён на рис. 13-6.

Рис. 13-6. Алгоритм действий при травматическом шоке.

1. Временная остановка кровотечения может быть выполнена путём пальцевого пережатия в области кровоточащего сосуда, с помощью наложения давящей повязки или кровоостанавливающего зажима. При невозможности выполнения этих приёмов используют наложение жгута.

Травматология ■ 389

2. Устранение дефицита ОЦК — один из ведущих компонентов интенсивной терапии, проведение которой необходимо как можно раньше, на месте происшествия и при транспортировке. Необходимо помнить, что широко распространённое первоначальное введение высокомолекулярных декстранов или только одних коллоидов, вызывая рост осмоляльности плазмы, может резко усилить клеточную дегидратацию, развившуюся ещё в ходе компенсаторной гемодилюции и поставить клетки на край гибели. Клеточная дегидратация служит стимулом реабсорбции воды в канальцах нефрона. Это создаёт условия для кристаллизации коллоидов в почке, их ренотоксического действия. Использование в больших количествах одних кристаллоидов, которые при повышенной проницаемости капилляров достаточно быстро мигрируют в межклеточное пространство, особенно опасно для интерстиция лёгких, так как может привести к нарушениям газообмена. Поэтому оптимальной инфузионной терапией на догоспитальном этапе при травматическом шоке тяжёлой степени будет одновременное применение кристаллоидных и коллоидных растворов. Так, например, в одну из катетеризованных вен вливают кристаллоидный раствор, в другую — высокомолекулярный декстран (декстран [ср. мол. масса 50 000–70 000]). При неопределяемом уровне АД скорость инфузии должна достигать 250 мл/мин до подъёма систолического АД на уровне 90 мм рт.ст. При проведении инфузионной терапии травматического шока I или II степени тяжести целесообразно начинать инфузионную терапию с кристаллоидных растворов (сбалансированные солевые растворы). Если систолическое АД удаётся стабилизировать за 10 мин на уровне 90 мм рт.ст., то дальше продолжают медленное капельное введение кристаллоидов; если систолическое АД остаётся меньше 90 мм рт.ст., то начинают вводить декстран [ср. мол. масса 50 000–70 000]. Объём введённого декстрана на догоспитальном этапе не должен превышать 800 мл для взрослого пациента (табл. 13-6). Кроме декстрана [ср. мол. масса 50 000–70 000] возможно использование производных крахмала — гидроксиэтилкрахмала или препаратов желатины. Декстран [мол. масса 30 000–40 000] при продолжающемся внутреннем кровотечении для восполнения объёма не применяют, так как он может усилить кровотечение. Если катетеризация периферических вен конечностей затруднена, следует использовать наружную яремную вену, пункция которой удаётся и у пострадавших с низким АД. Этот доступ, обеспечивая быстрое поступление растворов в центральный кровоток, менее опасен, чем катетеризация подключичной вены, которую должен осуществлять только опытный врач-реаниматолог. При невозможности осуществить адекватную по скорости и объёму инфузионную терапию возможно использование пневматических противошоковых брюк.

Таблица 13-6. Максимальный объём инфузии коллоидов на догоспитальном этапе

Возраст |

Количество раствора в мл |

До 1 года |

200 |

1–5 лет |

200–300 |

6–10 лет |

400–500 |

11–15 лет |

600–700 |

>15 лет |

800 |

|

|