- •Содержание

- •11.1. Двигательные молекулы

- •11.1.1. Цитоскелетные белки

- •11.1.2. Молекулярные "моторы"

- •11.1.3. Регуляторные белки

- •11.1.5. Амебоидное движение

- •11.2. Реснички и жгутики

- •11.2.1. Типы движения

- •11.2.2. Тонкая структура двигательной органеллы

- •11.3.1. Гипотеза скольжения трубочек

- •11.3.2. Распространение волны изгиба по аксонеме

- •11.4. Координация движения ресничек

- •11.4.1. Метахронизм

- •11.4.2. Спонтанность и частота биений

- •11.4.3. Перемена направления движения ресничек

- •11.5. Резюме

- •11.6. Вопросы для повторения

- •Литература

- •Глава 12. Осморегуляция и выделительная система

- •12.1. Проблемы осморегуляции

- •12.1.1. Факторы, влияющие на облигатный осмотический обмен

- •12.1.2. Осморегуляторы и осмоконформеры

- •12.1.3. Эпителий как осморегулирующая ткань

- •12.3.1. Анатомическое строение почки млекопитающих

- •12.3.2. Общее представление о процессах образования мочи

- •12.3.3. Клубочковая фильтрация

- •12.3.4. Канальцевая реабсорбция

- •12.3.5. Канальцевая секреция

- •12.3.6. Регуляция почками кислотно-основного состояния

- •12.3.8. Механизмы регуляции почечной функции

- •12.3.9. Эволюция нефрона позвоночных

- •12.4.1. Осморегуляторная функция жабр у рыб

- •12.4.2. Секреция веществ солевыми железами у птиц и рептилий, не связанная с почками

- •12.5. Осморегуляторные органы беспозвоночных

- •12.5.1. Органы фильтрации - реабсорбции

- •12.5.2. Осморегуляторные органы секреторного типа

- •12.7. Осморегуляция в наземных условиях

- •12.7.1. Движение воды через покровы тела

- •12.7.2. Потери воды из организма при дыхании в воздушной среде

- •12.7.3. Поглощение влаги из воздуха

11 :: 12 :: Содержание

11.2. Реснички и жгутики

Реснички и жгутики эукариот развиваются из клеточных органелл, гомологичных центриолям. По происхождению и структуре они не родственны жгутикам бактерий и неподвижным стереоцилиям, обнаруженным в механорецепторах восьмой пары черепно-мозговых нервов позвоночных животных. Органеллы, которые мы рассматриваем, как правило, имеют характерное расположение своих трубчатых субструктур по схеме 9 + 2. Если же органеллы относительно длинные, их называют жгутиками, если короткиересничками. Коренных различий между ресничкой и жгутиком в отношении их строения или механизма функции, по-видимому, нет. Число ресничек на поверхности клетки обычно велико, тогда как жгутиков - один или два.

Хорошо известно, что жгутики обеспечивают движение сперматозоидов и жгутиковых простейших путем генерации бегущей волны (рис. 11-7). Жгутики обнаружены также в эпителии некоторых животных, например в пламенных клетках1 плоских червей и в воротничковых клетках2 губок. Диаметр жгутика равен приблизительно 0,2 мкм, а длина достигает 100-200 мкм. У ресничек диаметр такой же, но длина, как правило, менее 15 мкм. Если в определенных группах простейших и личинок беспозвоночных реснички на поверхности клетки служат для генерации движущей силы при перемещении (рис. 11-8), то в определенных видах эпителия многоклеточных организмов они продвигают над поверхностью клеток окруженные слизью инородные частицы или создают циркуляцию воды, облегчая процесс питания или дыхания. У млекопитающих реснички, расположенные в просвете трахеи и бронхиол, служат для удаления окруженных слизью частиц из дыхательной системы наружу. Кстати, курение табака парализует реснички эпителия, нарушая их функцию в момент, когда она особенно необходима. В маточных трубах

11

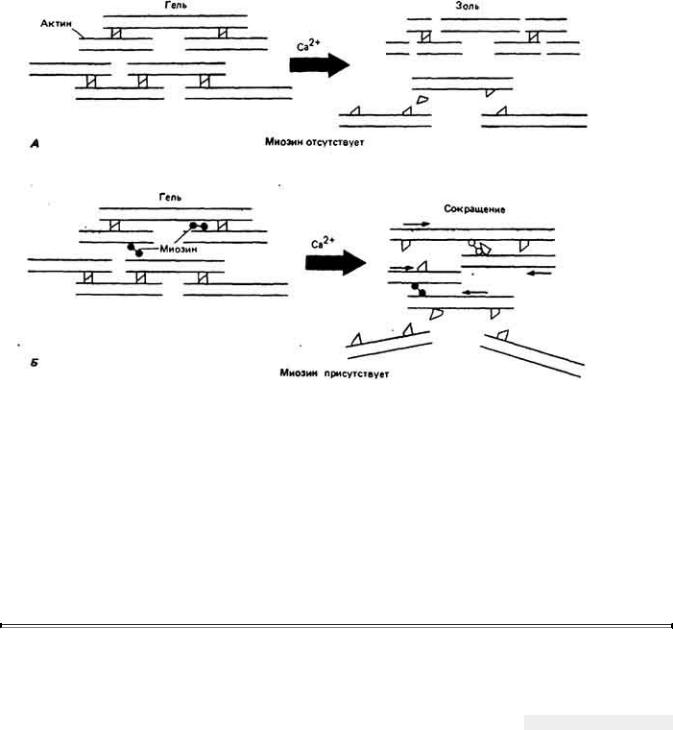

Рис. 11-6.

Роль актина, поперечносшивающих факторов. Сa2+ и миозина в переходах "гель золь" при сократительных процессах. А. При низкой концентрации свободного

Са2+ в цитоплазме гельобразующие факторы создают поперечные сшивки между

нитями актина. Увеличение содержания Сa2+ в цитоплазме приводит к разрушению геля. Б. При наличии миозина сокращение происходит за счет скольжения нитей актина и миозина. (Taylor. 1978.)

млекопитающих реснички играют важную роль в перемещении оплодотворенной яйцеклетки в матку.

12

1То есть в протонефридиях.- Прим. перев.

2Называемых также хоаноцитами.-Прим. перев.

11 :: 12 :: Содержание

Физиология животных: механизмы и адаптации. Учебник в двух томах.

Том 2. Эккерт Р., Рэндалл Д., Огастин Д. М.: Мир, 1992. 344c. ISBN 5-03- 001458-6

Содержание

Глава 11. Движение клетки |

|

11.1. Двигательные молекулы |

5 |

11.1.1. Цитоскелетные белки |

6 |

11.1.2. Молекулярные "моторы" |

8 |

11.1.3. Регуляторные белки |

8 |

11.1.4. Химия процесса цитоплазматической подвижности |

9 |

11.1.5. Амебоидное движение |

9 |

11.2. Реснички и жгутики |

11 |

11.2.1. Типы движения |

12 |

11.2.2. Тонкая структура двигательной органеллы |

15 |

11.2.3. Химические превращения в ресничках и жгутиках |

16 |

11.3. Механизмы биения жгутиков |

|

11.3.1. Гипотеза скольжения трубочек |

17 |

11.3.2. Распространение волны изгиба по аксонеме |

18 |

11.4. Координация движения ресничек |

20 |

11.4.1. Метахронизм |

21 |

11.4.2. Спонтанность и частота биений |

22 |

11.4.3. Перемена направления движения ресничек |

22 |

11.5. Резюме |

25 |

11.6. Вопросы для повторения |

26 |

Литература |

26 |

Глава 12. Осморегуляция и выделительная система |

28 |

12.1. Проблемы осморегуляции |

29 |

12.1.1. Факторы, влияющие на облигатный осмотический обмен |

32 |

12.1.2. Осморегуляторы и осмоконформеры |

34 |

12.1.3. Эпителий как осморегулирующая ткань |

35 |

12.2. Осморегулирующие органы |

36 |

12.3. Почки позвоночных животных |

|

12.3.1. Анатомическое строение почки млекопитающих |

36 |

12.3.2. Общее представление о процессах образования мочи |

38 |

12.3.3. Клубочковая фильтрация |

39 |

12.3.4. Канальцевая реабсорбция |

41 |

12.3.5. Канальцевая секреция |

44 |

12.3.6. Регуляция почками кислотно-основного состояния |

46 |

12.3.7. Механизмы концентрирования мочи в нефроне |

48 |

|

12.3.8. Механизмы регуляции почечной функции |

52 |

|

12.3.9. Эволюция нефрона позвоночных |

55 |

|

12.4. Внепочечные осморегулирующие органы позвоночных |

|

|

12.4.1. Осморегуляторная функция жабр у рыб |

57 |

|

12.4.2. Секреция веществ солевыми железами у птиц и рептилий, |

59 |

|

не связанная с почками |

||

|

||

12.5. Осморегуляторные органы беспозвоночных |

61 |

|

12.5.1. Органы фильтрации - реабсорбции |

62 |

|

12.5.2. Осморегуляторные органы секреторного типа |

63 |

|

12.6. Осморегуляция в водной среде |

|

|

12.6.1. Пресноводные животные |

66 |

|

12.6.2. Морские животные |

66 |

|

12.7. Осморегуляция в наземных условиях |

69 |

|

12.7.1. Движение воды через покровы тела |

70 |

|

12.7.2. Потери воды из организма при дыхании в воздушной среде |

71 |

|

12.7.3. Поглощение влаги из воздуха |

73 |

|

12.7.4. Потери влаги во время процессов экскреции и регуляции |

73 |

|

содержания ионов |

||

|

||

12.7.5. Комплексная адаптация кенгуровой крысы к условиям |

74 |

|

обитания в пустыне |

||

|

||

12.8. Экскреция азотистых шлаков |

75 |

|

12.9. Резюме |

82 |

|

12.10. Вопросы для повторения |

83 |

|

Литература |

84 |

|

Глава 13. Кровообращение |

|

|

13.1. Общий план строения кровеносной системы |

85 |

|

13.2. Сердце млекопитающих |

88 |

|

13.3. Электрическая активность сердца |

89 |

|

13.3.1. Ритмоводитель (пейсмекер) сердца |

90 |

|

13.3.2. Распространение возбуждения по сердцу |

92 |

|

13.4. Механическая активность сердца |

|

|

13.4.1. Изменения давления и потока крови в ходе одного |

94 |

|

сердечного сокращения |

||

|

||

13.4.2. Работа, совершаемая сердцем |

95 |

|

13.4.3. Ударный объем, частота сердечных сокращений и |

96 |

|

сердечный выброс |

||

|

||

13.5. Перикард |

98 |

|

13.6. Функциональная морфология сердца у позвоночных |

99 |

|

13.6.1. Рыбы |

100 |

|

13.6.2. Земноводные |

100 |

13.6.3. Пресмыкающиеся |

101 |

13.6.4. Плод млекопитающих |

102 |

13.6.5. Эмбрионы птиц |

103 |

13.7. Гемодинамика |

103 |

13.7.1. Ламинарное и турбулентное течение |

104 |

13.7.2. Связь давления и расхода крови: уравнение Пуазейля |

105 |

13.7.3. Гидродинамическое сопротивление |

106 |

13.7.4. Вязкость крови |

106 |

13.7.5. Эластичность сосудов |

107 |

13.8. Артериальная система |

108 |

13.8.1. Артериальное давление |

111 |

13.8.2. Сила тяжести и положение тела |

112 |

13.8.3. Кровоток |

112 |

13.9. Венозная система |

113 |

13.9.1. Чудесное сплетение |

114 |

13.9.2. Капилляры |

114 |

13.10. Лимфатическая система |

118 |

13.11. Регуляция капиллярного кровотока |

|

13.11.1. Нервная регуляция капиллярного кровотока |

120 |

13.11.2. Местная регуляция капиллярного кровотока |

121 |

13.12. Регуляция кровообращения центральной нервной системой |

|

13.12.1. Барорецепторы |

122 |

13.12.2. Сердечные рецепторы |

124 |

13.12.3. Центростремительные волокна в скелетных мышцах |

125 |

13.12.4. Артериальные хеморецепторы |

125 |

13.13. Изменения кровообращения при физической нагрузке |

126 |

13.14. Изменения кровообращения при нырянии |

127 |

13.15. Резюме |

129 |

13.16. Вопросы для повторения |

130 |

Литература |

130 |

Глава 14. Газообмен |

|

14.1. Общие положения |

131 |

14.2. Перенос кислорода и углекислого газа кровью |

|

14.2.1. Дыхательные пигменты |

132 |

14.2.2. Перенос кислорода кровью |

134 |

14.2.3. Перенос углекислого газа кровью |

138 |

14.3. Воздушное дыхание и легкие позвоночных |

|

14.3.1. Функциональное строение легких |

141 |

14.3.2. Легочное кровообращение |

146 |

14.3.3. Механизмы легочной вентиляции |

148 |

14.3.4. Проблема спадения альвеол |

152 |

|

14.3.5. Потери тепла и воды при дыхании |

154 |

|

14.4. Водное дыхание и жабры позвоночных |

154 |

|

14.5. Регуляция газообмена и дыхания |

|

|

14.5.1. Вентиляционно-перфузионное соотношение |

157 |

|

14.5.2. Нервная регуляция дыхания |

160 |

|

14.5.3. Влияние уровня О2 и СО2 на дыхание |

165 |

|

14.5.4. Приспособительные изменения системы дыхания при |

167 |

|

нырянии |

||

|

||

14.5.5. Приспособительные изменения дыхания при физической |

167 |

|

нагрузке |

|

|

14.6. Регуляция рН в организме |

168 |

|

14.6.1. Образование и выведение из организма ионов водорода |

169 |

|

14.6.2. Распределение ионов водорода в различных |

170 |

|

компартментах организма |

||

|

||

14.6.3. Факторы, влияющие на рН внутриклеточной среды |

172 |

|

14.6.4. Факторы, влияющие на рН внутренней среды организма |

172 |

|

14.7. Некоторые другие системы, осуществляющие перенос газов |

|

|

14.7.1. Трахейная система насекомых |

173 |

|

14.7.2. Газообмен в яйцах птиц |

176 |

|

14.7.3. Накопление кислорода в плавательном пузыре |

177 |

|

14.8. Резюме |

182 |

|

14.9. Вопросы для повторения |

183 |

|

Литература |

183 |

|

Глава 15. Поглощение, переваривание и всасывание пищи |

184 |

|

15.1. Гидролиз в процессе пищеварения |

185 |

|

15.2. Стратегия питания |

186 |

|

15.2.1. Поглощение питательных веществ через поверхность тела |

187 |

|

15.2.2. Эндоцитоз |

187 |

|

15.2.3. Фильтрационное питание |

187 |

|

15.2.4. Питание посредством прокола и высасывания |

189 |

|

15.2.5. Виды челюстей, клювов и зубов |

189 |

|

15.2.6. Токсины, парализующие жертву |

192 |

|

15.3. Потребность в питательных веществах |

193 |

|

15.3.1. Питательные вещества |

194 |

|

15.4. Обзор общего строения пищеварительных систем |

196 |

|

15.4.1. Участок приема пищи |

197 |

|

15.4.2. Проводящий и накапливающий участок пищеварительной |

197 |

|

системы |

|

|

15.4.3. Участок переваривания пищи |

200 |

|

15.4.4. Эпителий тонкого кишечника |

202 |

15.4.5. Участок всасывания воды и удаления непереваренных |

204 |

|

отходов |

|

|

15.5. Моторика пищеварительного тракта |

|

|

15.5.1. Перистальтика |

205 |

|

15.5.2. Регуляция моторики пищеварительного тракта |

206 |

|

15.6. Желудочно-кишечная секреция |

208 |

|

15.7. Железы внешней секреции |

208 |

|

15.7.1. Вода и электролиты |

210 |

|

15.7.2. Желчь и соли желчных кислот |

211 |

|

15.7.3. Пищеварительные ферменты |

212 |

|

15.8. Регулирование секреторных процессов при пищеварении |

214 |

|

15.8.1. Секреция слюны и желудочного сока |

215 |

|

15.8.2. Секреция кишечного и панкреатического сока |

217 |

|

15.9. Всасывание питательных веществ |

217 |

|

15.9.1. Кишечный транспорт |

218 |

|

15.9.2. Водный и электролитный баланс в кишечнике |

220 |

|

15.10. Резюме |

223 |

|

15.11. Вопросы для повторения |

224 |

|

Литература |

224 |

|

Глава 16. Биоэнергетика животных и регуляция температуры тела |

225 |

|

16.1. Теория энергетического обмена |

226 |

|

16.2. Температурная классификация животных |

227 |

|

16.3. Измерение интенсивности энергетического обмена |

229 |

|

16.3.1. Определение интенсивности обмена по потреблению |

230 |

|

пищи и выведению конечных продуктов |

||

|

||

16.3.2. Прямая калориметрия |

230 |

|

16.3.3. Непрямая калориметрия |

231 |

|

16.3.4. Дыхательный коэффициент |

233 |

|

16.3.5. Специфическое динамическое действие пищи |

234 |

|

16.3.6. Запасание энергии |

234 |

|

16.4. Размеры тела и интенсивность обмена |

235 |

|

16.5. Влияние температуры на организм животного |

|

|

16.5.1. Зависимость интенсивности обмена от температуры |

239 |

|

16.5.2. Тепловая акклимация |

241 |

|

16.6. Понятия, касающиеся содержания тепла в организме и |

241 |

|

температуры тела |

||

|

||

16.6.1. Теплопродукция |

242 |

|

16.6.2. Теплопередача |

242 |

|

16.7. Температурные отношения между эктотермными животными и |

|

|

окружающей средой |

|

|

16.7.1. Эктотермы в условиях холода |

243 |

16.7.2. Эктотермы в условиях жары |

245 |

|

16.7.3. Физиологические издержки и преимущества эктотермии |

245 |

|

16.8. Температурная стратегия гетеротермов |

248 |

|

16.9. Терморегуляция эндотермов |

250 |

|

16.9.1. Термонейтральная зона |

253 |

|

16.9.2. Термогенез |

254 |

|

16.9.3. Эндотермные организмы в условиях холода |

256 |

|

16.9.4. Противоточный обмен |

257 |

|

16.9.5. Низкотемпературные липиды |

258 |

|

16.9.6. Эндотермные животные в условиях жары: проблемы |

258 |

|

теплоотдачи |

||

|

||

16.9.7. Испарительное охлаждение |

260 |

|

16.10. Термостатическая регуляция температуры тела |

261 |

|

16.10.1. Термостатическая регуляция у млекопитающих |

262 |

|

16.10.2. Терморегуляторные центры у других животных |

266 |

|

16.10.3. Лихорадка |

267 |

|

16.10.4. Терморегуляция во время физической нагрузки |

268 |

|

16.11. Спячка животных |

|

|

16.11.1. Сон |

269 |

|

16.11.2. Оцепенение |

270 |

|

16.11.3. Гибернация и зимний сон |

270 |

|

16.11.4. Эстивация |

271 |

|

16.12. Энергетика локомоции |

|

|

16.12.1. Размер тела, скорость движения и энергетическая цена |

272 |

|

локомоции |

||

|

||

16.12.2. Физические факторы, влияющие на передвижение |

273 |

|

16.13. Локомоция животных в воде, воздухе и на суше |

|

|

16.13.1. Плавание |

274 |

|

16.13.2. Полет |

276 |

|

16.13.3. Бег |

276 |

|

16.13.4. Сравнение энергетики локомоции у экто- и эндотермных |

278 |

|

животных |

|

|

16.14. Резюме |

282 |

|

16.15. Вопросы для повторения |

283 |

|

Литература |

284 |

|

Приложения |

285 |

|

Словарь терминов |

289 |

|

Рекомендуемая литература |

316 |

|

Предметный указатель |

325 |