- •1. Введение

- •2. Механизмы физиологического и лечебного действия физических факторов

- •2.1. Особенности действия физических факторов на организм ребенка и основные методические приемы при их лечебном применении

- •3. Характеристика физических факторов, применяемых с лечебной целью в офтальмопедиатрии

- •3.1. Электролечение

- •3.1.1. Тестовые задания для контроля уровня знаний

- •3.1.2. Эталоны ответов

- •3.2.1. Тестовые задания для контроля уровня знаний

- •3.2.2. Эталоны ответов

- •3.3. Ультразвуковая терапия

- •3.3.1. Тестовые задания для контроля уровня знаний

- •3.3.2 Эталоны ответов

- •3.4. Светолечение

- •3.4.1. Тестовые задания для контроля уровня знаний

- •3.4.2 Эталоны ответов

- •4. Физиотерапевтические методы лечения миопии у детей

- •5. Физиотерапевтические методы лечения атрофии зрительного нерва у детей

3.2.2. Эталоны ответов

№ п/п |

Ответ |

№ п/п |

Ответ |

№ п/п |

Ответ |

1 |

1 |

6 |

1 |

11 |

1 |

2 |

4 |

7 |

5 |

12 |

3 |

3 |

4 |

8 |

1 |

13 |

2 |

4 |

5 |

9 |

2 |

14 |

4 |

5 |

3 |

10 |

3 |

15 |

4 |

3.3. Ультразвуковая терапия

Ультразвуковая терапия — это применение с лечебной целью механических колебаний упругой среды с ультразвуковой частотой (свыше 20 кГц). В физиотерапевтической практике ультразвук используется в диапазоне от 22 до 3000 кГц. Получение ультразвука (УЗ) базируется на обратном пьезоэлектрическом эффекте. Он состоит в том, что некоторые кристаллы (кварц, сегнетова соль, титанит бария, турмалин и др.), получившие название пьезокристаллы, под действием электрического поля изменяют свою толщину в соответствии с частотой переменного тока. При уменьшении толщины пластинки пьезокристалла в прилегающих слоях окружающей среды образуется разрежение, а при увеличении - сгущение частиц среды. В результате периодического изменения толщины пластинки, называемой пьезоэлектрическим преобразователем, в среде возникает волна, распространяющаяся в направлении, перпендикулярном поверхности пластинки. Сжатие и разрежение вещества составляет один цикл колебаний, а число их в секунду - частоту колебаний в герцах (Гц), 1 килогерц (кГц) = 10x3 Гц, 1 мегагерц (МГЦ) =10x6 Гц.

Таким образом, распространение УЗ волн в тканях осуществляется в виде процесса попеременных сжатий и разрежений вещества. Ультразвуковые волны обладают свойствами звука и света, т.е. могут отражаться, преломляться, проявлять свойства интерференции.

Частота УЗ волн - один из важнейших параметров. От нее зависит глубина проникновения УЗ волн в среде. Чем больше частота, тем острее затухают УЗ волны (поглощаются):

-при частоте 22-44 кГц (низкочастотный ультразвук) глубина их проникновения в ткани составляет до 12 см и более;

- при частоте 800-900 кГц - 5-6 см (8-10 см - по А.П. Сперанскому);

- при частоте 2000-3000 кГц- 1-3 см.

При распространении ультразвука в неоднородной среде часть УЗ энергии отражается, а другая ее часть переходит в следующую среду. Для уменьше-ния отражения УЗ волн от поверхности кожи необходимы следующие условия:

1. Обеспечение безвоздушного контакта УЗ излучателя и кожи, так как при слое воздуха между ними до 0,001 мм происходит отражение УЗ волн на 97 %. Для уменьшения процессов отражения УЗ волн поверхностью кожи используются контактные среды — вода, вазелин, растительное масло, глицерин, мазь.

2. УЗ излучатель должен прикасаться к коже всей своей поверхностью, так как УЗ волны распространяются перпендикулярно, и при увеличении угла падения отражение их возрастает. Поэтому неровные поверхности озвучиваются через дегазированную воду или через резиновый мешочек с водой при параллельном расположении излучателя к данному участку поверхности тела.

3. Внутри тканей на границе их раздела также происходит частичное отражение УЗ волн (так как ткани по-разному проводят УЗ волны) или наложение (интерференции), что может создавать участки повышенного УЗ давления. Это происходит обычно на границе тканей при неподвижном положении излучателя. В таких условиях возможен некоторый перегрев тканей в области воздействия и возникновения болей, что требует снижения интенсивности воздействия в процессе проведения процедуры.

УЗ волны в тканях организма распространяются с некоторой конечной скоростью, которая определяется упругими свойствами среды, ее плотностью. Скорость УЗ в жидкостях и твердых средах значительно выше, чем в воздухе, где она приблизительно равна 330 м/сек. Для воды она будет равна 1482 м/сек. при 20 градусах Цельсия. Скорость распространения УЗ в твердых средах, например в костной ткани, составляет примерно 4000 м/сек.

В механизме действия УЗ на организм основное значение имеют следующие факторы: механический, физико-химический и тепловой. Все они тесно взаимосвязаны.

Механический фактор. Вызывается переменным акустическим давлением и проявляется в своеобразном микромассаже на клеточном и субклеточном уровнях. При этом происходит повышение проницаемости клеточных мембран, улучшение микроциркуляции и разрыхление коллагеновой структуры ткани. На этом основан эффект торможения развития соединительной ткани. Происходит активация ферментов, которые ускоряют рассасывание продуктов распада в очаге воспаления и его очищение от некротических масс и патогенной микрофлоры. УЗ колебания повреждают клеточные оболочки микроорганизмов (бактерицидное действие). Появляются микропотоки перемещения внутриклеточных включений, что активирует в тканях и клетках метаболические процессы, а также стимулирует их репаративную регенерацию.

Физико-химический фактор. Проявляется под влиянием механической энергии. Происходит образование биологически активных веществ, изменение рН внутренней среды в щелочную сторону, появление свободных форм гормонов, активация антиоксидантных процессов. УЗ становится катализатором многих биохимических процессов, что приводит к усилению местного обмена веществ, митотической активности клеток, стимуляции репарации и регенерации, активации лимфо- и кровотока с увеличением объемного кровотока в слабоваскуляризированных тканях в 2-3 раза.

Тепловой фактор. Связан с поглощением тканями УЗ волн и превращением их в тепло. В механизмах лечебного воздействия тепловой фактор выражен слабо. Но даже незначительное нагревание соединительной ткани повышает ее эластичность, уменьшает мышечный спазм. При этом следует помнить о неодинаковом поглощении УЗ различными тканями. Большее поглощение, а следовательно, и большее теплообразование происходит в костной и нервной тканях. Теплообразование увеличивается обычно при использовании непрерывного УЗ и неподвижной методики воздействия, особенно в местах с недостаточным кровоснабжением ткани.

При проведении УЗ терапии следует учитывать следующие ее параметры: вид озвучивания; режим озвучивания; способ контакта с озвучиваемой поверхностью; метод озвучивания; частоту УЗ колебаний; интенсивность и время озвучивания; продолжительность курса лечения.

Вид озвучивания. Существует два вида озвучивания: прямое и непрямое. В офтальмологической практике применяют преимущественно прямой вид озвучивания, при этом УЗ колебания направляют непосредственно на глаз или его придатки.

Режим озвучивания. УЗ терапию можно применять в импульсном или непрерывном режиме. При импульсном режиме преобладает Механическое действие УЗ, а теплообразование в тканях выражено слабо. Следует отметить, что образующееся при непрерывном режиме тепло практически ничтожно. Опыт использования обоих режимов показал, что применение непрерывного режима позволяет получать лучшие результаты лечения по сравнению с импульсным.

Контакт головки излучателя с облучаемой поверхностью может быть прямым и непрямым (косвенным). Прямой контакт возможен при использовании головки излучателя площадью, не превышающей 1см2. При этом головка аппликатора хорошо контактирует с озвучиваемой поверхностью (с глазом через закрытые веки). Однако даже в случаях применения прямого контакта между головкой излучателя и облучаемой поверхностью остается тончайший слой воздуха, который является препятствием для прохождения высокочастотных УЗ колебаний. Поэтому на поверхности датчика и кожу сомкнутых век или придатков глаза наносят вазелиновое масло.

При использовании аппликаторов с излучающей поверхностью более 1 см применяют непрямой контакт. Для этого между головкой излучателя и закрытыми веками помещают тонкостенный резиновый мешочек, наполненный кипяченой дегазированной водой. На кожу век и резиновый мешочек наносят вазелиновое масло.

Разновидностью непрямого контакта является так называемая субаквальная методика, при которой озвучивание проводят через ванночку, наполненную физиологическим раствором. Ультразвуковая головка вмонтирована в дно стеклянной ванночки. Процедуру проводят при открытых веках.

Метод озвучивания. Существует два метода озвучивания: стабильный и лабильный (массирующий). Действие УЗ при стабильном методе озвучивания в 5-8 раз сильнее, чем при массирующем. Стабильный метод заключается в том, что во время озвучивания головка излучателя находится в неподвижном состоянии. Сущность лабильного метода состоит в том, что головку аппликатора медленно передвигают по озвучиваемой поверхности. При прямом контакте головки излучателя с облучаемой поверхностью нужно начинать со стабильного метода, а через 3—4 процедуры, по мере повышения интенсивности и времени озвучивания, следует переходить на лабильный метод. При прямом контакте (через резиновый мешочек) головка аппликатора остается в стабильном положении, а глазное яблоко во время озвучивания меняет положение (кверху, книзу и в стороны).

Частота УЗ колебаний. Поверхностную терапию проводят при частоте УЗ колебаний в 2640 кГц. Такая частота УЗ колебаний находит применение при лечении заболеваний переднего отдела глаза и его придатков (веки, роговица, хрусталик). Глубокую терапию проводят при частоте ультразвуковых колебаний в 800 кГц. Ее применяют при заболеваниях стекловидного тела, сетчатки и зрительного нерва.

Интенсивность и время озвучивания. Интенсивностью озвучивания называют количество энергии, проходящей через площадь в 1 см2 в течение 1 секунды. Она выражается в ваттах на 1см2 (Вт/см2).

Ультразвук обычно назначают детям старше 2-х лет. Плотность его мощности у детей от 2-х до 3-х лет составляет 0,05—0,1 Вт/см'; от 3-х до 6 лет — 0,2— 0,4 Вт/см , у школьников, соответственно, 0,5-0,8 Вт/см . Детям не применяют плотность мощности выше 0,8 ВТ/см . Продолжительность воздействия 2-5 мин. Курс лечения состоит из 7-10 процедур. Через 3 месяца при наличии показаний курс лечения можно повторить.

Кроме непрерывных ультразвуковых колебаний с лечебной целью в детской практике применяют и импульсные колебания (импульсы от 2 до 10 мс чередуют с паузами). Лечение ультразвуком в импульсном режиме является более щадящим и сопровождается меньшим теплообразованием. Для проведения лечебного воздействия в офтальмологии используют аппарат УЗГ - 1,04 и УЗГ - 3,06 для педиатрии. Они комплектуются аппликаторами площадью 4 см2, 1 см2 (торцевой), 1 см2 (боковой) и излучателем в виде глазной ванночки. На рисунке 11 суммированы механизмы воздействия ультразвука.

Лечебный эффект УЗ терапии обусловлен взаимосвязанным действием механического, теплового и физико-химического факторов. В развитии ответных реакций организма, прежде всего, участвуют неврогенные механизмы, формирующие рефлекторные реакции. Возникающие вследствие этого сложные тканевые и эндокринные изменения в организме координируются и регулируются высшими отделами ЦНС. УЗ оказывает обычно активирующее и нормализующее влияние на динамику нервных процессов и реактивность нервной системы. Под его влиянием активизируются структуры лимбико-рефлекторного комплекса, надсегментарные структуры парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Стимулируются функции эндокринных органов, прежде всего надпочечников, механизмы общей иммунологической реактивности, повышаются неспецифическая резистентность организма, его устойчивость к неблагоприятным факторам среды и фагоцитоз. Отмечаются гипотензивный спазмолитический и фибринолитический эффекты и нормализуется функция внешнего дыхания.

На клеточном и тканевом уровнях происходит оживление окислительно-восстановительных процессов в нейронах и других клетках, улучшается утилизация гликогена и поглощение клетками кислорода, активируются все обменные процессы.

Под действием УЗ существенно возрастает выработка биологически активных веществ и повышается активность ферментных систем, что улучшает в зоне воздействия крово- и лимфообращение, капиллярное кровообращение и тканевую трофику. Под влиянием УЗ изменяется также проницаемость клеточных мембран и сосудистых стенок, усиливаются процессы диффузии, передачи нервных импульсов в симпатических ганглиях и их проводимость по периферическому нервному волокну.

Таким образом, механизмы терапевтического действия УЗ многообразны, они складываются из общих и местных реакций, реализуемых нейрорефлектор-ным и гуморальным путями. Эти реакции развиваются пофазно и отличаются

длительным последействием. В целом УЗ свойственны следующие лечебные эффекты:

1. Рассасывающее и разволакивающее действие на элементы соединительной и мышечной ткани. Используется в лечении рубцов, келоидов, контрактур.

2. Противовоспалительное действие, как в подострую, так и в хроническую стадию воспалительного процесса.

3. Анальгезирующее. УЗ снижает чувствительность нервных рецепторов. Ускоряет регенерацию поврежденного нерва. Паравертебральное озвучивание приводит к частичной блокаде периферических нервов и снижению возбудимости рецепторов.

4. Антиспастическое и сосудорасширяющее действие. Воздействие УЗ волнами улучшает периферическое кровообращение, вызывает замедление процессов свертывания крови, способствует уменьшению сосудистого спазма, венозного застоя, раскрытию резервных капилляров и препятствует развитию дистрофических процессов.

5.Стимуляция регенерации и трофическое действие. Одно из наиболее распространенных применений УЗ в физиотерапии - это ускорение регенерации тканей и заживления ран, язв. Ультразвук способствует восстановлению нормальной структуры ткани, а также обеспечивает формирование более нежного, эластичного и прозрачного рубца.

6.Десенсибилизирующее действие. Повышение неспецифической и иммунологической реактивности.

7. Стимулирующее действие на глюкокортикоидную функцию надпочечников.

Длительное время ультразвуковая терапия в детской офтальмологической практике не использовалась из-за опасения негативного влияния ультразвуковых колебаний на глаза. Но накопленные экспериментальные и клинические исследования по данному направлению позволили эффективно применять ультразвук для лечения различной патологии глаза.

Было показано благоприятное влияние ультразвука на физиологическую регенерацию эпителия роговой оболочки, а также на проницаемость гематоофтальмического барьера и сорбционные свойства преломляющих сред глаза. Приведены данные о противовоспалительном действии ультразвука с торможением при этом развития ретрокорнеальных пленок.

О способности ультразвуковой радиации оказывать положительное влияние на воспалительный процесс в глазу сообщалось также и в ранее проведенных исследованиях.

В настоящее время в офтальмологической практике применяют 2 основные методики ультразвуковой терапии - контактная и субаквальная. Их используют при Рубцовых деформациях кожи век и конъюнктивы различного происхождения, при помутнениях и отеках роговицы, помутнениях и наличии крови в стекловидном теле и передней камере.

Методика 1, контактная. Может выполняться на переносных аппаратах УТП-1 и УТП-Зм и портативных УЗТ1-04 и УЗТ1-07Ф Положение больного - лежа на кушетке. Веки смазывают вазелиновым маслом, затем малую вибрационную головку с активной площадью 0,75-1 см2 накладывают непосредственно на веко. Режим генерации непрерывный или импульсный, методика процедур -подвижная.

Интенсивность ультразвукового воздействия в зависимости от возраста ребёнка варьирует от 0,05 до 04-0,5 Вт/см2. Продолжительность процедуры от 2 до 5 мин. Курс лечения 7-10 процедур, выполняемых ежедневно либо через день.

Методика 2, субаквальная. Кожу век и тонкостенный резиновый мешочек, наполненный дегазированной кипяченой водой, смазывают вазелиновым маслом. Затем на глазницу кладут мешочек, а поверх него помещают вибрационную головку с активной площадью 4 см2 .. При этом мешочек уплощается до толщины слоя воды 0,5-1,0 см. Используют режим генерации непрерывный. Методика подвижная или стабильная. Интенсивность воздействия и продолжительность процедур те же самые, что и при проведении методики 1 (контактная) и зависят от возраста ребенка.

Большие возможности открывает применение ультразвука с использованием в качестве контактной среды растворов лекарственных веществ. Возможность введения их в различные ткани с помощью фонофореза доказана экспериментально.

Фонофорез лекарственных средств в офтальмопедиатрии

Фонофорез - это метод сочетанного воздействия на ткани (органы) и организм ультразвука и лекарственных веществ. Основанием для разработки данного метода послужили исследования, указывающие на способность ультразвука разрыхлять соединительную ткань, повышать проницаемость клеточных мембран, следовательно, увеличивать диффузию лекарств. Форетические возможности ультразвука глазных тканей подтверждены экспериментально исследованем.

Установлено, что ультразвук обладает не только способностью усиливать проникновение лекарственных препаратов во внутриглазные среды, по и является фактором, который может привести к изменению конфигурации третичной структуры некоторых связей лекарственного вещества, разрыву отдельных ковалентных связей, что влечет за собой изменение его терапевтической активности и инактивированию фармакологических свойств.

Изучение проницаемости роговицы для различных антибиотиков привело к заключению, что их проникновение в среды глаза под влиянием ультразвука увеличивается при использовании полимерных растворителей.

В офтальмологии для введения лекарственных препаратов в глазные ткани применяют как контактную (чрескожную), так и ванночковую методику фонофореза. При контактном способе фонофореза лекарственное вещество в небольшом количестве (около 3 % нанесенного на кожу) поступает в эпидермис, собственно кожу и через час после процедуры обнаруживается на глубине 2— 5 см. Максимальная концентрация препарата в тканях глаза отмечается через 12

часов после процедуры. Образующееся депо лекарственных препаратов сохраняется 2-3 дня. При проведении фонофореза через слизистые оболочки лекарственного вещества вводится на 30 % больше. Форетическая способность ультразвука при контактном способе фонофореза зависит также от морфофункцио-нальных свойств кожи. Предварительная обработка кожи диметилсульфокси-дом (ДМСО), спиртово-эфирной смесью приводит к разрыхлению кожи и удалению с ее поверхности защитной пленки, что повышает эффективность фонофореза. При этом вводимое лекарственное вещество вскоре после процедуры обнаруживается на глубине 2-5 см. Эффективность фонофореза нарастает к 5-7 процедуре, достигает максимума к 10-й.

Количество вводимого при фонофорезе лекарственного вещества возрастает с повышением его концентрации, но до определенных пределов. Целесообразно использование для фонофореза растворов, эмульсий, мазей, концентрация лекарства в которых не превышает 5-10 %. Имеет значение частота ультразвука. Чем она ниже, тем больше вещества поступит в ткани глаза за время процедуры фонофореза. Контактный способ введения лекарственных веществ в офтальмологии обычно используется при патологии придатков глаза и конъюнктивы.

При заболеваниях роговицы и внутренних оболочек и сред глаза предпочтение отдается ванночковому способу фонофореза, который обеспечивает непосредственный контакт медикаментозного препарата с роговицей и увеличивает количество поступающих лекарств в роговицу и полость глаза на 20-30 %. Правда, эта методика не лишена некоторых недостатков.

В частности, ее нельзя использовать при острых воспалительных процессах переднего отрезка глаза, в том числе и при кератитах, особенно если они сопровождаются нарушениями целостности роговичного эпителия.

Техника проведения контактного и ванночкового фонофореза в офтальмологии имеет свои некоторые особенности.

Методика 1, контактная. Головка ультразвукового излучателя диаметром 1 см соприкасается с озвучиваемой поверхностью (кожа верхнего либо нижнего века). Контактной средой служит смесь лекарственного вещества и вазелинового масла либо готовые лекарственные мази, гели. Интенсивность озвучивания в зависимости от возраста ребенка составляет 0,05-0,3 Вт/см2, время воздействия - 3-5 мин. Режим озвучивания - непременный, методика - лабильная (массирующая). Лечение проводится в положении пациента лежа. Показанием к ее проведению являются: рубцы кожи век; конъюнктивиты после травмы, ожогов, оперативных вмешательств; эписклериты и склериты.

Методика 2, ванночковая. Для выполнения ванночкового фонофореза применяется несколько модификаций ванночек. Ванночка-векорасширитель обычно придается аппарату УЗТ1-04, частотой 800 кГц, с наголовником, либо специальная ванночка-насадка к УЗТ-3406, изготовленная из медицинского пластика и по форме напоминающая ванночку для лекарственного электрофореза. В дне ванночки имеется отверстие, диаметр которого равен наружному диаметру ультразвуковой головки, чем и обеспечивается герметизация при проведении процедуры. В ванночку наливается раствор лекарственного вещества, затем больной удобным для себя образом приводит глаз в соприкосновение с лекарственным веществом. Режим генерации - непрерывный, доза 0,25-0,3 Вт/см2, продолжительность процедуры 3-5 мин. Фонофорез проводится ежедневно или через день. Курс лечения состоит из 7-10 процедур.

Проведение ванночкового фонофореза рекомендуется при инфильтрации роговицы и ее помутнениях, кровоизлиянии и помутнении в стекловидном теле, при послеоперационных отеках роговицы и внутриглазных экссудативных реакциях, дистрофических заболеваниях зрительно-нервного аппарата глаза. При ванночковом фонофорезе, по сравнению с контактным, в ткани глаза поступает на 20-30 % больше лекарственного вещества.

В Хабаровском филиале ФГУ «МНТК „Микрохирургия глаза"» для введения лекарственных веществ методом фонофореза используются аппарат УЗТ 1,07-Ф и глазная ванночка собственной конструкции (патент РФ на полезную модель № 51493).

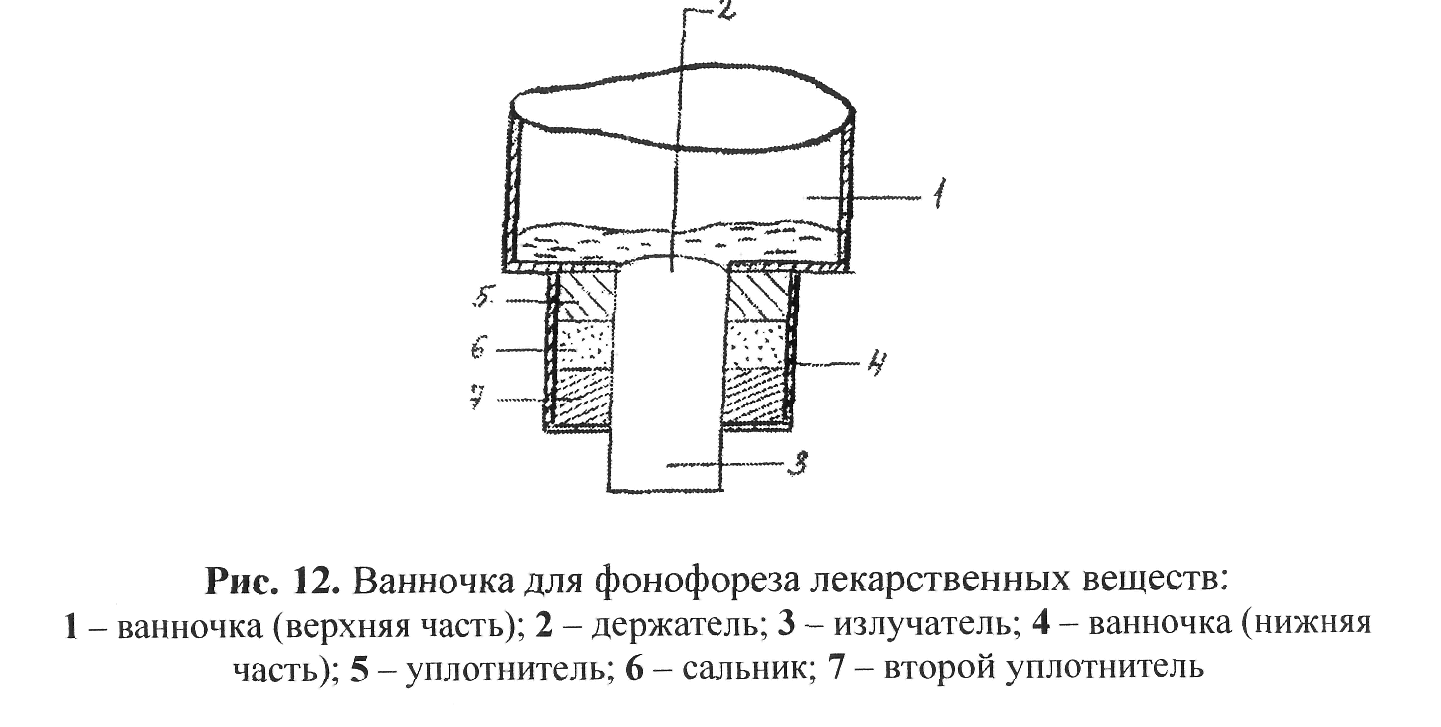

Конструкция для фонофореза глаза содержит ванночку, держатель и излучатель. Дно ванночки имеет отверстие, диаметр которого равен диаметру излучателя, а в держатель помещены последовательно уплотнитель, сальник, второй уплотнитель, выполненные в виде колец, причем внутренний диаметр колец равен наружному диаметру излучателя аппарата УЗТ-1,07-Ф (рис. 12), чем обеспечивается необходимая герметизация при проведении процедуры.

При проведении фонофореза ванночка-насадка надевается на ультразвуковую головку, и последняя становится ее дном. В ванночку наливается раствор лекарственного вещества, с которым соприкасается передняя поверхность глазного яблока в положении больного сидя и с наклоном головы вниз.

Однако при проведении фонофореза следует помнить, что не все лекарственные препараты устойчивы к действию УЗ. Так, например, активность новокаина, полудана в ультразвуковом поле интенсивностью 0,2-0,5 Вт/см существенно снижается, вплоть до полного их разрушения. В то же время активность пенициллина, неомицина и мономицина, а также сульфацетамида, дексаметазо-на - не меняется. Ряд препаратов (олеандомицин и тетрациклин) усиливают свою бактерицидную активность под влиянием УЗ.

Количество вводимого при фонофорезе лекарственного вещества возрастает с повышением его концентрации, но до определенных пределов. Целесообразно использование для фонофореза растворов, эмульсий, мазей, концентрация лекарства в которых не превышает 5-10 %.

Основные лекарственные препараты, применяемые в офтальмологии для фонофореза контактным и ванночковым методом, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень препаратов, применяемых в офтальмологии методом фонофореза

Лекарственные вещества |

Доза лекарственного препарата для фонофореза |

Показания к назначению |

Ограничение к применению препарата по возрасту |

1. Антибактериальные средства |

|||

Бензилпени-циллина натриевая соль |

20 000 ЕД на процедуру |

1 . Экзогенные бактериальные кератиты, иридоциклиты. 2. Бактериальные воспаления придатков глаза 3. Туберкулезные 4. Эписклерит, склерит, кератит, иридоциклит, хориоретинит |

Нет |

Неомицина сульфат |

5 000 ЕД на процедуру |

Нет |

|

Диксин Димексид |

0,5 % 0,5 % |

До 15 лет До 1 5 лет |

|

Сульфацетамид |

0,50% |

До 1 месяца |

|

Тетрациклин |

0,50% |

До 7 лет |

|

Стрептомицина сульфат |

20 000 ЕД на процедуру |

До 7 лет |

|

2. Противовирусные средства |

|||

Идоксуридин |

0,01 % водный раствор |

1 . Герпетические кератиты, кератоувеиты. |

До 12 лет |

Интерферон |

1 амп. на 2 мл физиологического раствора |

2. Аденовирусный кера-токонъюнктивит |

Нет |

3. Ферменты |

|||

Трипсин (химот-рипсин) кристаллический |

10 мг растворяют в 3-5 % димексиде |

1. Внутриглазные кровоизлияния. 2. Фибриноидный синдром при иридоциклитах. 3. Помутненияроговицы и стекловидного тела 4. Рубцы конъюнктивы и кожи век после операций и травматических повреждений. 5. Тромбозы центральной вены сетчатки |

Нет |

Коллализин |

50 КЕ растворяют в 3-5 % р-ре димек-сида |

Нет |

|

Лидаза |

32-64 ЕД растворяют в 3-5 % р-ре димексида |

Нет |

|

Фибринолизин |

500-1 000 ЕД раствора растворяют в 3-5 % растворе димексида |

Нет |

|

4. Витамины |

|||

Рибофлавин (мо-нонуклеатид) |

1 % водный раствор |

1 . Первичные и вторичные дистрофии роговицы. 2. Синдром «сухого глаза». 3. Ожоговая болезнь глаза. 4. Герпетические кератиты 5. Персистирующие эрозии роговицы. 6. Травмы роговицы. |

Нет |

Токоферола ацетат |

3-5 % |

Нет |

|

Аскорбиновая кислота |

0,50% |

Нет |

|

Солкосерил |

0,01% |

Нет |

|

Хлорофиллипт |

2% |

Нет |

|

Глекомен |

4% |

Нет |

|

Тауфон |

2% |

Нет |

|

Эмоксипин |

0,25-0,5 % |

Нет |

|

Офтан-катахром |

0,5 мл официналь-ного раствора на процедуру |

Нет |

|

Пальмовое масло |

0,10% |

Нет |

|

5. Кортикостероиды |

|||

Дексаметазон |

0,00% |

1. Туберкулезно-аллергичсскии кератит, кератоконъюнктивит. 2. Кератит сифилитический. 3. Поствоспалительные помутнения роговицы. 4. Иридоциклиты, хорио-ретипиты. 5. Склериты. эписклериты |

До 6 лет |

Преднизолон |

0,5 % мазь 0,3 % |

До 6 лет |

|

6. Прочие лекарственные средства |

|||

Гепарин - прямой антикоагулянт |

2000-3000 Ед на процедуру |

1. Нарушения кровообращения к сосудах глаза, глазницы. 2. Помутнения рогоницы 3. Травмы роговицы |

Нет |

Торфот |

0,50% |

Нет |

|

Алоэ, жидкий экстракт |

0,50% |

Нет |

|

Показания для проведения ультразвуковой терапии в офтальмопедиатрии:

• воспалительные заболевания глаза;

• гнойные конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты и их исходы;

• помутнения преломляющих сред глаза - роговицы, остатки хрустали-ковых масс после экстракции катаракт, помутнения стекловидного тела различной этиологии;

• кровоизлияния в стекловидное тело и переднюю камеру, поражения зрительно-нервного аппарата - пигментная дегенерация сетчатки, возрастная макулодистрофия, атрофия зрительного нерва, глаукома;

• деформирующие рубцы кожи век и конъюнктивы после пластических операций, травм, ожогов или воспалительных процессов.

Противопоказания для проведения ультразвуковой терапии в офтальмопедиатрии:

Общие:

•выраженные дисфункции сердечно-сосудистой, вегетативной и эндокринной систем;

• тяжелые органические заболевания центральной нервной системы;

• психоневротические состояния;

•наклонность к кровотечениям;

• злокачественные опухоли;

• поздние стадии беременности;

• острые инфекционные заболевания, в том числе активный туберкулез легких.

Местные:

•резкая гипотония глаза;

•регматогенная периферическая и витреоретинальная дистрофии, отслойка сетчатки;

• грубые фибропластические изменения стекловидного тела;

•рецидивирующие внутриглазные кровоизлияния;

• резко выраженный склероз сосудов глаза;

• внутриглазные новообразования и новообразования придатков глаза;

• внутриглазные инородные тела.