6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Физиотерапия, лазерная терапия / Электрофорез_лекарственных_веществ_Улащик_В_С

.pdfпроявлениями болезни, а также при вяло текущих репаративных процессах в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны, наличии длительно нерубцующихся язв (О. Ц. Хачатрян, 1988). Электрофорез витамина U вызывает у 88% больных улучшение субъективного состояния, нормализацию нарушенных функций гастродуоденальной системы и выраженное уменьшение патоморфологических проявлений заболевания, в том числе рубцевание язвы в 61% случаев. Отдаленные наблюдения за больными (до трех лет) указывают, что применение электрофореза витамина U удлиняет ремиссию, уменьшает частоту обострений и снижает число дней временной нетрудоспособности.

Галантамин (Galanthaminum) – алкалоид, выделенный из клубней подснежника. Синоним: нивалин. Выпускается в виде гидробромида (Galanthamini hydrobromidum). Белый мелкокри-

сталлический порошок горького вкуса. Трудно растворим в воде, практически не растворим в спирте.

Является сильным ингибитором холинэстеразы, повышает чувствительность организма к ацетилхолину. Облегчает проведение возбуждения в нервно-мышечных синапсах и восстанавливает нервно-мышечную проводимость, блокированную курареподобными препаратами. Вызывает повышение тонуса гладких мышц и усиление секреции пищеварительных и потовых желез.

Для электрофореза используют 0,25–0,5%-ные водные растворы галантамина бромида, из которых в организм он вводится с положительного полюса (Э. А. Видов, 1965). На прокладку наносится не более высшей разовой дозы препарата (0,01 г).

Галантамин-электрофорез дает благоприятные результаты при лечении больных облитерирующими заболеваниями артерий конечностей (Н. Тодоров, 1970). Н. А. Барсуков (1971) рекомендует использовать его при лечении миастении и миопатии, двигательных и чувствительных нарушениях, вызванных заболеваниями центральной (травмы, миелиты) и периферической (нейропатии, парезы и параличи) нервной системы. Многие авторы используют электрофорез галантамина (нивалина) в комплексном лечении детского церебрального паралича (В. С. Улащик, И. К. Данусевич, 1975).

320

Галоперидол (Haloperidole) – один из наиболее активных современных нейролептиков. Обладает седативным и обезболивающим эффектом; потенцирует действие снотворных, наркотиков и анальгетиков; оказывает сильное противорвотное действие. Является эффективным средством для купирования разногородавозбуждения,особенноприманиакальныхсостояниях, остром бреде.

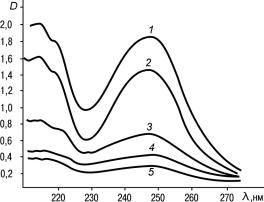

Разработка электрофоретического способа введения в организм галоперидола осуществлена нами (С. М. Манкевич, В. С. Ула щик, 1982). Спектрофотометрические исследования показали (рис. 109), что в обычных условиях гальванизации вследствие электролиза происходит разрушение препарата и изменение его оптических свойств. Утилизация продуктов электролиза активированным углем и подкисление рабочего раствора галоперидола 20%-ной молочной кислотой (рН 3,0) способствуют сохранению препарата при гальванизации. Сохранность фармакологических свойств препарата при гальванизации подтверждена нами на модели эфедриновой гиперактивности мышей.

Определение полярности галоперидола и его электрофоретического переноса через мембраны показало, что в электриче-

Рис. 109. Спектры поглощения галоперидола нативного (1) и после электрофореза через целлофан с утилизацией продуктов электролиза на катоде (2), на аноде (3), после электрофореза препарата при рН 3,0 на катоде (4), на аноде (5)

321

ском поле препарат проявляет свойства катиона и переносится на катод в максимальном количестве при подкислении 20%-ной молочной кислотой до рН 3,0. Заметим, что этот же прием обеспечивает стабилизацию нативной структуры препарата.

Прижизненная ионофорезометрия позволила выяснить, что из стабилизированных молочной кислотой растворов галоперидола в организм вводятся 1,762 (0,5%) и 0,441 (0,05%) мг препарата.

Сведения о фармакокинетике препарата, вводимого различными способами, дает табл. 57. Опыты проводились на кроликах с меченным тритием галоперидолом.

Таблица 57. Содержание Н3-галоперидола в отделах мозга

и спинномозговой жидкости после введения препарата различными способами, имп/мин/г

Отдел мозга |

|

Электрофорез |

|

Внутримышечная инъекция |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

через 2 ч |

|

через 4 ч |

|

через 6 ч |

через 2 ч |

через 4 ч |

через 6 ч |

||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

Передний мозг |

5024±898 |

4925±687 |

1326±459 |

3492±122 |

2813±102 |

1210±93 |

|||

Средний мозг |

4133±300 |

3473±105 |

1099±446 |

2893±108 |

1571±102 |

792 |

± 24 |

||

Задний мозг |

4362±348 |

3872±493 |

1105±442 |

3066±101 |

1828±115 |

823 |

± 62 |

||

Продолговатый |

4470±255 |

4035±215 |

1160±541 |

2659±89 |

2217±93 |

973 |

± 54 |

||

мозг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СМЖ |

935 ± 42 |

|

782 ± 35 |

|

350 ± 18 |

395 ± 19 |

226 ± 31 |

|

− |

Согласно полученным данным, внутримышечное введение галоперидола обеспечивает максимальное увеличение его концентрации в крови через 1 ч после инъекции, а через 4 ч содержание его снижается вдвое. При электрофоретическом введении препарата его действие пролонгируется: наибольшее содержание 3Н-галоперидола определяется в крови через 4 ч (3531 ± 581 имп/мин/мл) и снижается вдвое только через 24 ч.

Концентрация галоперидола в различных отделах мозга после однократной процедуры электрофореза в 1,5–2,0 раза превышает таковую после внутримышечного введения, что доказывает стимуляцию постоянным током поступления препарата в мозг, особенно в сенсомоторную область коры мозга с центральными ганглиями и продолговатый мозг.

322

Электрофорез галоперидола проводят по глазнично-заты лочной методике (с применением защитных мероприятий) при плотности тока 0,03–0,05 мА/см2.

Галоперидол-электрофорез по трансцеребральной методике применялся у больных с гипоталамическим синдромом (В. С. Ула щик и соавт., 1984, 1986). После курса лечения (10–14 процедур) у 94,5% больных наблюдалась положительная клиническая динамика, выразившаяся в ликвидации или значительном уменьшении основных симптомов заболевания: исчезли вегетативные пароксизмы или уменьшились их частота и продолжительность, улучшилось общее самочувствие, нормализовался ночной сон, восстановилась эмоциональная сфера. Положительная динамика ЭЭГ выявлялась у 90,9% больных. ЭЭГ-исследования указывают на нормализацию под влиянием галоперидол-электро фореза проведения возбуждения в ретикулярной восходящей активирующей системе и влиянии его на кору головного мозга и гипоталамо -лимбические структуры.

Наиболее эффективен галоперидол-электрофорез при вегетососудистой форме заболевания, протекающей с симпатоадреналовыми кризами, а также при псевдоастенической и психопатологической формах с нарушениями сна и бодрствования. Частным противопоказанием к назначению его являются гипоталамические синдромы с экстрапирамидными расстройствами и вагоинсулярными кризами.

Трансцеребральный электрофорез галоперидола апробирован при лечении детей с генерализованным тиком (синдром Жилль де ля Туретта). В результате курсового лечения значительное улучшение выявлено у 60% детей и проявлялось оно в полном исчезновении гиперкинезов и выкриков. У остальных пациентов также отмечалась положительная динамика в течение заболевания в виде исчезновения отдельных симптомов или смягчения их проявления и степени выраженности (С. М. Манкевич, В. С. Улащик, 1990).

Электрофорез галоперидола может быть использован в лечении больных параноидной формой шизофрении (С. М. Манке-

вич, 1984).

323

Ганглерон (Gangleronum) – бесцветный кристаллический порошок без запаха. Легко растворим в воде и спирте. Молекулярная масса равна 371,95.

Оказывает н-холинолитическое, миотропное, спазмолитическое, а также местноанестезирующее действие.

Для электрофореза предложен Л. И. Фишером (1960), а затем детальные исследования в этой области проведены Э. Б. Багиевой (1968, 1970). В постоянном электрическом поле перемещается в направлении отрицательного полюса. Для электрофореза обычно используют 0,25–0,50%-ные водные растворы препарата. Электрофорез ганглерона проводят в области синокаротидной зоны, в межлопаточную область, в область шейных симпатических узлов, а также по методике С. Б. Вермеля.

Ганглерон-электрофорез эффективен как при ангионевротической форме стенокардии, так и при коронарокардиосклерозе (Л. И. Фишер, 1960). Используют метод и у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Гепарин (Heparinum). По структуре гепарин неоднороден; он является смесью фракций гликозаминогликанов, состоящих из сульфатированных остатков D-глюкозамина и D-глюкуро но вой кислоты. Для применения в качестве лекарственного средства гепарин (в виде натриевой соли) получают из слизистой оболочки кишечника свиней, а также из легких крупного рогатого скота.

Гепарин относится к антикоагулянтам прямого действия, тормозит превращение протромбина в тромбин, инактивирует тромбопластин, препятствует соединению тромбина с фибриногеном, нарушая таким образом образование тромба. Уменьшает агрегацию тромбоцитов, повышает сосудистую проницаемость, стимулирует коллатеральное кровообращение, оказывает спазмолитическое действие. Обладает умеренным липотропным действием .

Большинство авторов рекомендуют при электрофорезе поме щать гепарин на катод (Б. В. Богуцкий и соавт., 1967; Н. А. Глаголева, 1961, 1969; И. Н. Конобеевская, 1974 и др.). А. А. Суханов (1965) указывает на возможность введения гепарина с положи-

324

тельного полюса. В связи с такими противоречивыми рекомендациями нами проведено тщательное изучение электрофоретических свойств гепарина (В. С. Улащик, 1974). Как показали физико-химические и количественные исследования, гепарин: а) в значительно большем количестве вводится с катода; б) не изменяет своей структуры (судя по спектрам люминесценции)

ине теряет своей биологической (антикоагулянтной) активности в постоянном электрическом поле; в) лучше вводится в организм из растворов, приготовленных на дистиллированной воде. Из-за того что постоянным электрическим током в организм вводится небольшое количество препарата (0,3–0,7 мг/Кл), а сам физический фактор обладает гиперкоагуляционным действием, первые процедуры гепарин-электрофореза (особенно у больных с высоким исходным протромбиновым индексом) следует проводить на фоне введения антикоагулянтов общепринятыми способами

(В. С. Улащик, 1976).

Электрофорез гепарина применяют при острых и хронических тромбофлебитах конечностей (Г. В. Головин и соавт., 1966). Электроды располагаются поперечно в области патологического очага (10–25 мА, продолжительность – до 20 мин). Его применение (активный электрод – в пояснично-крестцовой области, пассивный – в межлопаточной области) положительно оценивается у больных коронарокардиосклерозом со стенокардией (Н. А. Гла голева,1969).Некоторыеавторыпредлагаютгепарин-электрофорез уэтихбольныхсочетатьсэлектрофорезомэуфиллина(Н.А.Глаголева и соавт., 1968) или гексония (И. Н. Конобеевская, 1974).

Имеются сообщения о хороших результатах применения электрофореза гепарина при вибрационной болезни (А. А. Демин

исоавт., 1971), атеросклерозе церебральных сосудов (А. А. Суханов и соавт., 1968), инфаркте миокарда (А. М. Кочетов и соавт., 1972), гипертонической болезни (В. П. Нестерова, Н. И. Олей-

ник, 1972).

Всилу различных обстоятельств (меньшая масса, большая частота, длительность действия) представляет интерес изучение электрофореза «низкомолекулярных гепаринов» (фраксипарин, эноксапарин натрия и др.).

325

Гиалуронидаза и ее препараты. Под названием «гиалуронидаза», или «фактор распространения», понимают специфическую группу ферментов, вызывающих деполимеризацию гиалуроновой кислоты, в состав которой входят ацетилглюкозамин и глюкуроновая кислота. Изоэлектрическая точка гиалуронидазы равна 5,7.

Вмедицине используют содержащие гиалуронидазу препараты – лидазу и ронидазу. Для электрофореза лучше использовать более очищенный препарат – лидазу (Lydazum). Это светложелтого или золотистого цвета пористая масса, легко растворимая в воде. Выпускается в герметически укупоренных флаконах по 64 УЕ.

Вызывая деполимеризацию гиалуроновой кислоты, гиалуронидаза повышает эластичные свойства соединительной ткани, рубцов, спаек и сращений. Ускоряет всасывание лекарственных веществ, облегчает движение жидкостей в межтканевых пространствах, повышает проницаемость различных структур, способствует рассасыванию гематом и инфильтратов.

Всвязи с существованием различных рекомендаций по методике электрофореза гиалуронидазы и ее препаратов нами проведена их сравнительная оценка и определены оптимальные условия проведения процедуры (В. С. Улащик, 1976). Согласно полученным данным (табл. 58), гиалуронидаза в максимальных количествах вводится (с анода) из раствора, приготовленного на подкисленной (рН 4,8–5,0) дистиллированной воде. При приготовлении ее растворов (без подкисления) на дистиллированной воде или физиологическом растворе введение ее постоянным током мало отличалось от обычной диффузии. Подщелачивание воды также способствовало электрофоретическому введению гиалуронидазы, но уже с отрицательного полюса. Эти результаты вполне согласуются с методическими рекомендациями К. Н. Веремеенко и соавт. (1977).

Электрофорез гиалуронидазы (лидазы) и ее препаратов довольно широко используется в клинической практике. В хирургии он с положительными результатами применяется у больных

спосттромбофлебитическим синдромом, при тугоподвижности

326

Таблица 58. Влияние растворителя на количество вводимой

электрофорезом гиалуронидазы

Растворитель |

Количество введенного |

|

вещества, мг/Кл |

||

|

||

|

|

|

Ацетатный буфер, рН 5,0 |

0,281 ± 0,042 |

|

Подкисленная дистиллированная вода, рН 5,0 |

0,336 ± 0,060 |

|

Подкисленный физиологический раствор, рН 5,0 |

0,184 ± 0,037 |

|

Дистиллированная вода |

0,056 ± 0,012 |

|

Физиологический раствор |

0,032 ± 0,005 |

суставов и посттравматических контрактурах, лимфостазе нижних конечностей (К. А. Ананьева, 1963, 1968; А. Г. Какулия и соавт., 1972). В офтальмологии электрофорез лидазы применяют при помутнениях роговицы, наличии рубцов и сращений после травмы глаза (О. А. Каторгина, М. А. Фильц, 1970). К. Н. Веремеенко и соавт. (1977) рекомендуют электрофорез лидазы (с катода, из ацетатно-вероналового буфера, рН 7,7) при келлоидных рубцах после ожогов и операций, а также при адгезивных отитах. Хорошо известен положительный опыт применения электрофореза лидазы и ронидазы при склеродермии, ревматоидном полиартрите (А. П. Парфенов, 1973).

В. И. Кулаковым с соавт. (1995) экспериментально изучалась противоспаечная эффективность электрофореза гиалуронидазы из раствора актиногиала. Это новый отечественный препарат, содержащий гиалуронидазу, которая продуцируется патоген-

ным штаммом Streptomyces actinocidus 77. По механизму дей-

ствия актиногиал – аналог тестикулярной ронидазы, хорошо растворим в воде, в 10 раз активнее ронидазы и имеет оптимум действия при рН 6,5.

Полученные ими данные свидетельствуют в том, что электрофорез гиалуронидазы из раствора актиногиала способствует снижению частоты образования и плотности послеоперационных спаек, особенно при введении фермента с анода, вследствие чего метод может считаться эффективным средством профилактики их возникновения и рецидирования. Эти данные еще раз подтверждают целесообразность использования электрофореза

327

гиалуронидазы и ее препаратов в акушерстве и гинекологии (В. М. Стругацкий, 1981).

Гидрокортизон (Hydrocortisonum) – один из наиболее часто применяемых в медицинской практике глюкокортикоидных препаратов. В медицинской практике применяются гидрокортизон (свободный спирт), гидрокортизона ацетат (Hydrocortisone acetate) и гидрокортизона сукцинат (Hydrocortisone hemisuccinate).

Последний препарат является водорастворимым. Гидрокортизон обладает выраженным противовоспалитель-

ным, противоаллергическим и десенсибилизирующим действием. Характеризуется также иммунодепрессивными, противошоковым и антитоксическими свойствами. Оказывает нормализующее действие на углеводный, белковый и жировой обмены.

Проведенные в нашей лаборатории Л. Н. Бойцовым (1980) исследования свидетельствуют о том, что из различных препаратов электрофоретической подвижностью обладает лишь гидрокортизона сукцинат. Гормон перемещается в сторону анода, сохраняя при этом фармакологическую активность и нативную структуру. Следовательно, лишь этот препарат и пригоден для лекарственного электрофореза.

Для приготовления рабочего раствора содержимое ампулы растворяют в 0,2%-ном растворе натрия гидрокарбоната (официнальный растворитель) или, что еще лучше, в подщелоченной дистиллированной воде (рН 8,5–9,0). В организм при электрофорезе из этих растворов гидрокортизон вводят с катода.

Как показывают наши клинические наблюдения, электрофорез гидрокортизона целесообразно использовать в комплексной терапии аллергических дерматозов, ревматоидного артрита, остеохондроза позвоночника с неврологическими проявлениями, остеохондроза позвоночника, воспалительных заболеваний глаза и др.

Гистамин (Histaminum) – один из эндогенных медиаторов, участвующих в регуляции жизненно важных функций организма ииграющихважнуюрольвпатогенезерядаболезненныхсостояний.

Для медицинского применения гистамин выпускается в виде дигидрохлорида (Histamini dihydrochloridum). Белый кристалли-

ческий порошок, хорошо растворим в воде, трудно – в спирте.

328

В обычных условиях гистамин находится в организме преимущественно в связанном, неактивном состоянии. При различных патологических состояниях, а также под влиянием многих химических веществ и некоторых физических факторов количество свободного гистамина увеличивается.

Свободный гистамин обладает высокой физиологической активностью: он вызывает спазм гладких мышц, расширение капилляров и снижение артериального давления. Стимулирует секрецию различных желез, особенно желудочных, обладает обезболивающим действием.

Для электрофореза обычно используют водные растворы гистамина дигидрохлорида, из которых препарат в организм вводится

сположительного полюса. На прокладку наносят не более 1 мг препарата. На месте введения развивается резко выраженная уртикарная реакция, длящаяся от 1 до 3 ч (А. П. Парфенов, 1973). Это дало основание использовать гистамин-электрофорез с диагностическимицелями.

Электрофорез гистамина уже давно применяется при миозитах, миальгиях, некоторых заболеваниях суставов, облитерирующих заболеваниях артерий (Н. А. Барсуков, 1971). Он может быть использован для лечения местных аллергических реакций (А. П. Парфенов, 1973). Как клинические, так и параклинические исследования указывают на эффективность гистамин-электрофореза (паравертебрально на шейно-груд ной отдел позвоночника, 15–20 мА, 20–30 мин) у больных

сшейно-грудным радикулитом (М. С. Гзелишвили, Э. И. Ма-

невич, 1972).

Гистидин (Histidinum) – незаменимая аминокислота. Выпускается в виде гидрохлорида (Histidini chloridum). Прозрачные белые кристаллы или белый кристаллический порошок слабокислого вкуса. Растворим в воде, очень мало – в спирте.

Гистидин способствует регенеративным процессам кожи, слизистых оболочек и мышц. Участвует в обменных процессах, играет важную роль в выполнении специфических функций гемоглобином, цитохромом и некоторыми гормонами. При декарбоксилировании образует гистамин.

329