6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Физиотерапия, лазерная терапия / Электрофорез_лекарственных_веществ_Улащик_В_С

.pdfу 54,2% больных. Субъективно больные отмечали снижение шума в ушах и нормализацию вестибулярных нарушений.

Модифицированная методика электрофонофореза апробирована у больных острым тромбофлебитом нижних конечностей (В. В. Тарабанчук и соавт., 1986). В качестве лекарственного препарата использовалась гепариновая мазь или другие препараты, обладающие тромболитическими и противовоспалительными свойствами. У подавляющего большинства больных получены хорошие и удовлетворительные результаты при значительном сокращении сроков лечения и нетрудоспособности по сравнению с общепринятыми методами терапии.

Внутритканевой электрофонофорез цитостатиков (фторафур, 5-фторурацил) с успехом применен у больных острым и хроническим (в стадии обострения) панкреатитом. Суть метода заключается в следующем. Внутривенно капельно вводят: 5-фторурацил или фторафур (3 мг/кг массы тела больного), 1%-ный раствор кальция хлорида – 200 мл; 5%-ный раствор глюкозы с инсулином; 0,9%-ный раствор натрия хлорида с частотой 20–30 капель в минуту. Общий объем вводимой жидкости – 1,5–2 л. После введения половинной дозы цитостатика на боковые поверхности верхней половины живота накладывались электроды площадью 300– 400 см2 (положительный – справа, отрицательный – слева) так, чтобы поджелудочная железа находилась в межэлектродном пространстве. Плотность тока – 0,03–0,05 мА/см2, продолжительность – 60–90 мин. К этому времени заканчивалось внутривенное введение жидкости. За 15–20 мин до окончания гальванизации проводят озвучивание передней брюшной стенки в области проекции поджелудочной железы (0,8–1,0 Вт/см2, 10 мин). Курс лечения состоит из 6–8 процедур (А. В. Алексеенко и соавт., 1988).

Электрофонофорез области поджелудочной железы оказывает положительное влияние на течение заболевания. Это подтверждается улучшением состояния больных и нормализацией клинических и биохимических показателей крови, мочи и дуоденального содержимого. Его применение позволяет предотвратить переход отечной фазы панкреатита в деструктивные формы, способствует сокращению сроков лечения на 4–6 дней.

280

Сегодня для электрофонофореза наряду с гальваническим током используются диадинамические токи – лекарственный фонодиадинамофорез. Важной особенностью этого сочетанного метода является выраженное анальгезирующее и сосудорасширяющее действие при использовании соответствующих лекарственных веществ. Метод с успехом применяется при лечении дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.

Делаются попытки использовать в сочетании с ультразвуком и амплипульсфорез – фоноамплипульсфорез. Метод положительно себя зарекомендовал у больных с заболеваниями и травмами периферической нервной системы. Полагаем, что эти варианты фоноэлектрофореза лекарств подлежат дальнейшему изучению, как и метод в целом.

10.4. Криоэлектрофорез лекарственных веществ

Наличие некоторых недостатков у лекарственного электрофореза постоянно стимулирует поиск и разработку новых технологий его проведения. Многих исследователей привлекают со четанные методики лекарственного электрофореза. В 1985 г. Я. Въжаров (Болгария) предложил новый сочетанный метод лекарственного электрофореза – криоэлектрофорез, основанный на одновременном использовании криотерапии и лекарственного электрофореза.

Основанием для разработки криоэлектрофореза лекарств послужил ряд соображений. Во-первых, определенную роль сыграло то, что в настоящее время криотерапия стала одним из активно используемых методов физической терапии. В основе саногенетических механизмов криотерапии лежат обезболивающий, миорелаксирующий, противовоспалительный и спазмолитический эффекты (В. Д. Григорьева, Д. В. Суздальницкий, 1991).

Благодаря указанным и другим лечебным эффектам криотерапию применяют при травмах и заболеваниях опорно-дви гательного аппарата (ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз, бурсит, лигаментиты, ушиб, вывих,

281

растяжение и др.), ожогах, пролежнях, при некоторых неврологических болезнях (остеохондроз позвоночника, синдром Паркинсона, невралгии и др.), в стоматологии, оториноларингологии, гинекологии и других областях (В. И. Грищенко, 1988; В. Д. Григорьева, Д. В. Суздальницкий, 1991; Д. Костадинов, Т. Краев, 1987 и др.). Нетрудно видеть, что при многих из этих заболеваний применяется и лекарственный электрофорез.

Во-вторых, в физиотерапевтической практике накоплен положительный клинический опыт последовательного применения криотерапии и электротерапии, в том числе и лекарственного электрофореза. При этом отмечалось достоверное увеличение терапевтического эффекта при различных заболеваниях (В. В. Кенц

исоавт., 1983; Д. Костадинов, Т. Краев, 1987; H. Edel, J. Krause, H. Krantz, W. Heber, 1978; C. Schwing, 1988 и др.).

Немаловажное значение, в-третьих, имели простота и технические возможности сочетания криотерапии и лекарственного электрофореза. В простейшем случае, например в качестве активного электрода, при электрофорезе используют ледяной блок лекарственного раствора.

Физико-химическое обоснование криоэлектрофореза дано в экспериментальных исследованиях Я. Въжарова и А. Коева (1990). Ими проведены сравнительные электрофоретические измерения с водными и замороженными растворами различных меченых соединений. В ходе этих исследований установлено следующее:

а) лед является хорошим проводником электрического тока

ивполне может использоваться в качестве токопроводящей лекарственной матрицы;

б) лекарственные ионы не включаются в кристаллическую решетку льда и сохраняют в нем обычную электрофоретическую подвижность;

в) под влиянием гальванического тока ионы во льду передвигаются к соответствующему полюсу с большей скоростью, чем в водной среде при равных других условиях.

Приведенные данные и послужили научным обоснованием криоэлектрофореза, эффективность которого подтвердила кли-

282

ническая практика. Кроме того, авторами показано, что лабильное перемещение блока льда с лекарственным веществом обеспечивает хорошее и безопасное воздействие электрическим током на большие кожные поверхности. При этом в слое воды, который образуется между льдом и кожей, имеется достаточная концентрация лекарственного вещества для его электрофореза.

Метод осуществляют следующим образом. В пластмассовой чашке замораживают (вместе с проводником) нужный раствор лекарственного вещества. Полученный ледяной блок и служит в качестве активного электрода, который перед проведением процедуры подсоединяют (соответственно полярности вводимого иона) к одному из полюсов аппарата для гальванизации. Индифферентный электрод (обычной конструкции) фиксируется на теле больного выше области расположения патологического очага (во избежание прохождения и замыкания по поверхности кожи, смачиваемой образующимся из льда раствором). Активный электрод рекомендуется медленно перемещать по поверхности кожи в области патологического очага. Плотность гальванического тока составляет 0,1–0,2 мА/см2 (при площади ледяного блока около 20 см2). Продолжительность процедуры − около 20 мин. При проведении криоэлектрофореза по лабильной методике на руку, используемую для перемещения ледяного блока, надевают резиновую перчатку.

Криоэлектрофорез имеет некоторые недостатки: а) он требует постоянного нахождения во время процедуры медсестры (для перемещения блока льда); б) изготовление криоблока требует времени; в) не всегда на продолжительную процедуру хватает одного блока льда, что затрудняет широкое повсеместное использование (Д. Костадинов, Т. Краев, 1987).

Этот метод оказался наиболее эффективным при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Я. Въжаров (1985) с успехом применял его при периартритах плечевого сустава, суставных контрактурах и болевых синдромах различного генеза в травматологии. Побочных явлений автором не было отмечено. Метод был достаточно эффективным и при калькарном бурсите (Я. Въжа ров, М. Васильева, 1987). Из 19 наблюдаемых больных у 8 паци-

283

ентов оссификаты полностью рассосались, у 9 – частично и лишь у 2 пациентов не изменились. Описаны положительные результаты применения криоэлектрофореза у больных плечевым периартрозом, остеоартрозом и другими болезнями (В. Д. Григорье-

ва и соавт., 1992; Я. Въжаров, 1986; K. Katalin, 1989).

Как и при других сочетанных методах лекарственного электрофореза, вместо гальванического тока используют импульсные токи, в частности диадинамические. Вне сомнения, лекарственный криоэлектрофорез, как и криоэлектротерапия в целом, требуют дальнейшего изучения.

10.5. Общие гидроэлектрические ванны

Гидрогальваническая (гидроэлектрическая) ванна – это сочетанная физиотерапевтическая процедура, при которой на организм больного воздействуют водой и пропускаемым через нее электрическим (гальваническим) током.

Эта процедура может рассматриваться в данной главе книги, так как даже при использовании пресной воды имеют место электрофорез и электроэлиминация некоторых простых ионов. Но для заполнения ванны иногда, особенно на курортах, используют минеральные воды и грязевые растворы и в таких случаях лекарственный электрофорез уже играет более существенную роль в действии процедуры на организм.

В основе физиологического и лечебного действия гидроэлектрических ванн на организм лежит одновременное разностороннее и многообразное влияние на него теплой общей водяной (минеральной или другой) ванны и гальванического тока (или лекарственного электрофореза). Эта процедура, хорошо переносимая больными, оказывает прежде всего выраженное седативное, антиспастическое и болеутоляющее действие (В. Т. Олефи-

ренко, 1986; H. Edel, 1983 и др.).

Для проведения процедур выпускаются специальные гидроэлектрические ванны, изготавливаемые из непроводящего материала. Ванны современной конструкции весьма эстетичны и бе зопасны в отношении поражения больного электрическим то-

284

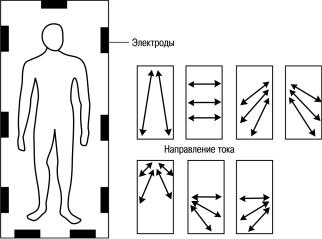

ком. На стенках такой ванны внутри обычно по бокам (по 3 с каждой стороны), а также в ножном и головном концах помещены токонесущие (чаще всего угольные пластины) электроды. Источником тока для гидроэлектрической ванны является аппарат, преобразующий переменный ток осветительной сети либо в постоянный, либо в пульсирующий ток низкой частоты. Представление о расположении электродов и возможностях воздействия электрическим током на пациента дает рис. 104. Наиболее известные следующие гидрогальванические ванны: «TuR» RS 12-1, «TuR» RS 10, VOD 37, комбинированные ванны (Unbescheiden GMBH и др.).

Гидроэлектрические ванны проводят при температуре воды 34–40° С и силе тока 100–150 мА. Продолжительность процедур от 10 до 20, реже 30 мин. Процедуры назначают через день. Всего на курс лечения от 6–8 до 16–20, реже 30 процедур. Гидроэлектрические ванны обычно применяют при заболеваниях и трав мах опорно-двигательного аппарата, функциональных расстройствах центральной нервной системы, болезнях и травмах периферической нервной системы.

Рис. 104. Схема расположения электродов и направлений тока в гидрогальванической ванне

285

10.6. Грязьэлектрофорез

В лечебной практике уже давно применяется электрогрязелечение, при котором одновременно воздействуют на организм лечебной грязью и другим электротерапевтическим фактором. Чаще всего грязелечение сочетают с воздействием различными электрическими токами. При использовании токов постоянного направления (гальванического, диадинамических или выпрямленных синусоидальных токов) имеет место электрофорез компонентов грязи, что и позволяет относить его к сочетанным методам лекарственного электрофореза.

Физиологическое и лечебное действие электрогрязелечения обусловлено прежде всего разносторонним влиянием на организм лечебной грязи, приобретающим в условиях сочетанной процедуры некоторые особенности (легче переносится больными, реже вызывает обострение заболевания, потенцируются некоторые ее эффекты и др.). Основные лечебные эффекты грязелечения:противовоспалительный,метаболический,трофический, иммуномодулирующий, дефиброзирующий, биостимулирующий, седативный, коагулирующий, кератолитический (В. М. Боголюбов, Г. Н. Пономаренко, 1998).

Повышение эффективности сочетанной процедуры обусловлено влиянием электрического тока. Гальванический ток, как известно, обладает выраженным трофическим действием, нормализует обменные процессы, оказывает противовоспалительный, сосудорасширяющий, миорелаксирующий, обезболивающий и другие эффекты (В. С. Улащик, 1976). Импульсные токи оказывают выраженное обезболивающее, мионейростимулирующее, вазоактивное, трофическое и рассасывающее действие (В. С. Улащик, И. В. Лукомский, 1997).

Лечебные грязи имеют сложный химический состав, содержат большое количество высокоподвижных ионов и обладают хорошей электропроводностью, а поэтому при электрогрязелечении с использованием постоянных токов может происходить введение в организм человека различных химических веществ. С анода вводятся ионы кальция, магния, калия, натрия, железа,

286

марганца,аскатода–ионыхлора,серы,йода,бромаидр.(Л.А.Ко марова, Г. И. Егорова, 1994). В исследованиях Л. П. Глазковой

исоавт. (1984, 1988) показана принципиальная возможность электрофореза из грязи фульвокислот и гуминовых кислот. Электрофорез указанных веществ значительно усиливает химический компонент действия грязей.

При проведении процедуры электрогрязелечения на кожу или слизистую оболочку вместо гидрофильных прокладок под катод

ианод помещают марлевые мешочки с лечебной грязью толщиной 3–4 см. Температура грязи составляет 38–42 °С. Поверх мешочков слечебнойгрязьюнакладываюттоконесущиеэлектроды(меньших, чем грязевые лепешки, размеров), а затем клеенку, чтобы не увлажнять простыню (одеяло), которой укрывают пациента. Электроды соединяют с полюсами аппарата для гальванизации (диадинамоте-

рапии или амплипульстерапии). Плотность тока обычно равна 0,04–0,06 мА/см2. Процедуры продолжительностью 20–30 мин проводят через день или два дня подряд с перерывом на третий день. На курс лечения обычно назначают 10–15 процедур.

Важным достоинством электрогрязелечения является то, что оно не требует значительного расхода грязевой массы и затрат времени на проведение двух раздельных процедур (грязелечение и лекарственный электрофорез). В связи с этим электрогрязелечение может проводиться не только на курортах, но и в физиотерапевтических отделениях больниц и поликлиник.

Для электрогрязелечения наряду с нативной грязью могут использоваться как фармакопейные, так и нефармакопейные грязевые препараты. Из фармакопейных препаратов наиболее известны следующие:

а) ФиБС – биогенный стимулятор из отгона лиманной грязи; б) пелоидодистиллят – также продукт дистилляции лиман-

ной грязи; в) пелоидин – экстракт из сульфидной иловой грязи;

г) гумизоль – препарат из морской лечебной грязи; д) торфот – отгон торфа.

Вкачестве нефармакопейных препаратов для электрогрязелечения (электрофореза) используются экстракты, отжимы, па-

287

ровые отгоны и центрифугаты грязей. При электрофорезе, как и нативная грязь, они помещаются на прокладки обоих полюсов.

Известны еще два варианта проведения грязьэлектрофореза. Первый из них заключается в том, что в грязь (обычно в слой, прилежащий к коже) вводят лекарственный препарат, а затем процедуру проводят, как описано выше. При подсоединении токонесущих электродов учитывают полярность вводимого лекарственного вещества. Из лекарственных веществ для электрогрязелечения по этому способу использовались салицилаты, препа-

раты йода и кальция.

При втором варианте на нужный участок кожи накладывают фильтровальную бумагу, смоченную раствором лекарственного вещества, поверх нее располагают марлевый мешочек с лечебной грязью, токонесущий электрод и клеенку, закрепляют их на теле пациента, а токонесущий электрод присоединяют в соответствии с полярностью вводимого электрода к одному из полюсов аппарата для гальванизации. Второй марлевый мешочек с лечебной грязью помещают непосредственно на кожу, поперечно по отношению к первому, затем накладывают токонесущий электрод и подключают ко второму полюсу источника тока. Этот вариант грязьэлектрофореза представляется более целесообразным и обоснованным.

Основными показаниями к применению электрогрязелечения и грязьэлектрофореза являются следующие: хронические воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания костно-мышечной системы (артриты и полиартриты, деформирующий остеоартроз, обменные и профессиональные заболевания суставов, болезнь Бехтерева и др.); хронические заболевания периферической и центральной нервной системы (радикулит, плексит, невропатия, остаточные явления энцефалита, миелита, полимиелита и др.); последствия травм костно-мышечной и нерв ной систем; хронические воспалительные заболевания органов пищеварения (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, гепатит, холецистит); неспецифические воспалительные заболевания органов дыхания (бронхит, хроническая пневмония); воспалительные заболевания женских поло-

288

вых органов (сальпингоофорит, метроэндометрит, вторичное бесплодие); болезни кожи (экзема, нейродермит, ограниченный чешуйчатый лишай, склеродермия и др.); рубцово-спаечные про цессы различной этиологии.

10.7. Электрофотофорез лекарств

Успешное применение в медицинской практике лазерных излучений и лекарственного электрофореза, а также стремление повысить эффективность использования лекарственного вещества привели к разработке электрофотофореза (А. А. Миненков, 1989, 1992). Под электрофотофорезом понимают сочетанное воздействие на организм лазеротерапии и лекарственного электрофореза.

Исследованиями А. А. Миненкова (1992) установлено, что низкоэнергетическое лазерное излучение в терапевтических дозах (1,5–37,5 Дж) не разрушает фармакологических препаратов (апрессин, ганглерон, никотиновая кислота, инозин, карбохромен), сохраняя их структурную устойчивость и подвижность в электрическом поле. Сравнительные количественные исследования выявили увеличение электрофоретического переноса лекарствподвлияниемлазерногоизлучениясдлинойволны0,63мкм. Исследования на людях, проведенные с 0,5%-ной никотиновой кислотой, также показали, что при электрофотофорезе в организм вводится значительно больше (8,2±1,6 мг) препарата, чем при электрофорезе (3,7±1,1 мг). Автор объясняет это тем, что лазерное излучение повышает проницаемость кожи, усиливает диссоциацию молекул и увеличивает электрофоретическую под вижность образующихся ионов.

Для проведения электрофотофореза предложено специальное устройство (А. А. Миненков и соавт., 1992), обеспечивающее одновременное воздействие лазерным излучением, электрическим током и лекарственным веществом. В сочетанных методиках используют низкоинтенсивное лазерное излучение красного и инфракрасного диапазонов.

Из-за отсутствия серийно выпускаемого устройства для электрофотофореза метод пока мало используется в лечебной

289