6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Физиотерапия, лазерная терапия / Электрофорез_лекарственных_веществ_Улащик_В_С

.pdfтребующей для ее решения государственной поддержки и участия различных специалистов, прежде всего фармакологов, физиков, химиков, физиотерапевтов и инженеров.

* * *

Приведенные в этой главе материалы еще раз убедительно подчеркиваютогромныеметодическиевозможностилекарствен ного электрофореза. Совершенствование и развитие его технологий касается всех составляющих этого метода, что, с одной стороны, расширяет его применение в медицине и повышает его терапевтическую эффективность, а с другой стороны − побуждает к дальнейшим разработке и исследованию.

Глава 10

СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

С целью расширения показаний к использованию и повышению эффективности лекарственного электрофореза уже давно прибегают к комбинированию и сочетанию его с другими физио терапевтическими методами. Сочетанное применение физических методов имеет ряд преимуществ перед их комбинированием (В. С. Улащик, 1981; А. Ф. Лещинский, В. С. Улащик, 1989 и др.).

Во-первых, сочетанное (одновременное на одну и ту же область) использование лекарственного электрофореза с физическими факторами, как правило, оказывается более эффективным по сравнению с их комбинированным применением при тех же параметрах.

Во-вторых, сочетанное воздействие может осуществляться при более низких дозировках факторов, чем при их последовательном, особенно значительно разделенном по времени, применении.

В-третьих, сочетанные процедуры лекарственного электрофореза позволяют существенно (практически в 2 раза) экономить время персонала и пациента, что имеет определенное медико-экономическое и социальное значение.

Наконец, следует иметь в виду, что при сочетанном применении лечебных факторов возможна физическая интерференция, которая может не только повышать эффективность лечения, но и сопровождаться другими полезными эффектами. Несмотря на явные преимущества сочетанных методов лекарственного электрофореза перед комбинированными, в практической медицине пока шире используются вторые. Это обусловлено техническими трудностями, которые иногда приходится решать для обеспечения одновременного воздействия несколькими факто-

261

рами (методами). И все же с каждым годом в клиническую медицину внедряется все больше сочетанных методов лекарственного электрофореза. Важнейшие из них, имеющие наибольшее практическое значение, рассматриваются ниже.

10.1. Индуктотермоэлектрофорез лекарственных веществ

Индуктотермоэлектрофорез – сочетанное воздействие высокочастотным переменным магнитным полем (индуктотермия), постоянным током и лекарственным веществом (лекарственный электрофорез). Вначале, как и в традиционных методиках лекарственного электрофореза, для индуктотермоэлектрофореза использовался исключительно гальванический ток, а затем стали применяться диадинамические и синусоидальные модулированные токи. Основы метода заложены работами Н. П. Крылова

(1965) и И. В. Котляра (1965).

Основанием для применения индуктотермоэлектрофореза послужили результаты экспериментальных исследований, позволившие установить, что при сочетанном использовании индуктотермии и лекарственного электрофореза происходит следующее:

а) увеличивается количество вводимого в организм лекарственного вещества (по нашим данным, от 20 до 72% для различных лекарств);

б) лекарственные вещества во время процедуры проникают на значительно большую глубину (до 3–4 см);

в) существенно изменяется депонирование в коже и распределение в тканях вводимых лекарственных веществ (лекарства быстрее и в большем количестве появляются в крови);

г) потенцируется действие вводимых при этом лекарственных веществ, особенно противовоспалительных, сосудорегулирующих и преимущественно метаболического влияния.

Отмеченные особенности индуктотермоэлектрофореза (по сравнению с электрофорезом) объясняются тем, что индуктотермия оказывает выраженное действие на подлежащие ткани

262

и вызывает изменение их физико-химических свойств, в том числе и определяющих проницаемость. В частности, она увеличивает межклеточные промежутки и поры кожи, изменяет диаметр лимфатических и кровеносных сосудов, изменяет коллоидные свойства и рН тканей, увеличивает проницаемость гистогематических барьеров, уменьшает поляризационные свойства тканей, что и способствует более свободному транспорту лекарств электрическим током (О. Н. Чернявский, 1973).

Как показали экспериментальные исследования, аналогичным действием при индуктотермоэлектрофорезе обладает и ультравысокочастотная индуктотермия. По сравнению с лекарственным электрофорезом их сочетанное применение способствует более значительному поступлению лекарства в организм и его накоплению в щитовидной железе (табл. 48).

Таблица 48. Активность (имп/сек) радиоактивного йода

в щитовидной железе при различных способах его введения (по О.Н. Чернявскому, 1973)

|

Радиоактивность щитовид- |

% от нанесенного на кожу |

|

Способ введения |

ной железы через 24 ч после |

||

|

нанесения на кожу изотопа |

количества изотопа |

|

|

|

||

|

|

|

|

Аппликация |

139,0 |

± 45,0 |

0,46 |

Аппликация + индуктотермия |

372,0 |

± 36,0 |

1,24 |

Электрофорез |

1055,0 |

± 281,0 |

3,5 |

Индуктотермоэлектрофорез |

1782,0 |

± 473,0 |

5,9 |

П р и м е ч а н и е. На кожу наносилось в среднем 30 019 ± 8676 имп/сек или 7–9 мкКи изотопа йода (100%).

Методика проведения индуктотермоэлектрофореза заключается в следующем: на нужный участок тела пациента помещается электрод с лекарственной прокладкой и над ним с зазором в 1–2 см устанавливается индуктор-диск от аппарата для индуктотермии или резонансный индуктор при использовании УВЧиндуктотермии. При воздействиях на область суставов или по ходу нервов поверх электрода для лекарственного электрофореза накладывается клеенка, а затем из индуктора-кабеля формируется нужной формы спираль, помещаемая на клеенку. При ин-

263

дуктотермоэлектрофорезе вначале включают аппарат для индуктотермии, а через 1–2 мин – аппарат для гальванизации

илекарственного электрофореза или другой источник постоянного тока. Параметры электрического тока выбираются такие же, как и при обычных методиках электрофореза, а индуктотермия проводится при слаботепловых дозировках. Продолжительность процедуры может колебаться от 15 до 25 мин; проводятся они ежедневно или через день. На курс лечения назначаются от

8–12 до 16–20 процедур.

При проведении индуктотермоэлектрофореза необходимо помнить о двух методических особенностях. Во-первых, концентрация раствора лекарственного вещества не должна превышать 2–3%; при использовании более концентрированных растворов заметно увеличивается поглощение электромагнитного поля лекарственным веществом и происходит чрезмерный нагрев лекарственной прокладки. Во-вторых, металлический токонесущий электрод обладает выраженными экранирующими свойствами для высокочастотного магнитного поля и во время процедуры также может значительно нагреваться. И. М. Калико

иИ. Г. Бурнашов (1963) рекомендуют уменьшать экранирующее действие металлического электрода, делая в нем несколько щелей (или отверстий). В щелевом (секционном) электроде вихревых токов не возникает и он не проявляет экранирующего действия. Вместо металлической пластинки в последнее время пользуются токопроводящей резиной или углеродистой (графитизированной) тканью.

Разумеется, индуктотермоэлектрофорез следует применять прежде всего при тех болезнях, при которых показаны все действующие факторы метода – лекарственное вещество, высокочастотное магнитное поле и используемый электрический ток. К их числу можно отнести: а) подострые и хронические воспалительные процессы в различных органах и тканях (легкие, желчный пузырь, половые органы и др.); б) посттравматические состояния и заболевания опорно-двигательного аппарата; в) трав мы и воспалительные заболевания периферической нервной системы; г) спаечные процессы в брюшной полости и др.

264

Для индуктотермоэлектрофореза из лекарственных веществ наиболее часто используют антибиотики, местные анестетики, препараты йода, хлора, меди, магния, кальция и др.

Н. П. Крылов (1963) сравнивал терапевтическую эффективность различных вариантов комплексного применения индуктотермии и лекарственного электрофореза у больных поясничнокрестцовым радикулитом. Он пришел к выводу, что индуктотермоэлектрофорез лекарств (йод-новокаин или хлор-новокаин) не только эффективнее других способов их использования, но и легче переносится больными, значительно реже вызывает обострение патологического процесса.

Йод-новокаин-индуктотермоэлектрофорез, по мнению С. Т. Ша фиева и Ф. С. Ибрагимовой (1972), является эффективным методом лечения больных деформирующим артрозоартритом I–II степени.

В ряде стран с лечебными целями продолжает использоваться диатермия, при которой на организм воздействуют переменным током высокой частоты. Пользуясь специальными сочетателями, можно электрофорез лекарственных веществ сочетать с одновременным действием диатермии. Этот метод получил название диатермоэлектрофореза (А. Н. Обросов, 1964; А. П. Парфенов , 1973). При диатермоэлектрофорезе растворы лекарственного вещества (во избежание нагревания прокладок) должны быть более высокой концентрации (8–10%), а пассивный (индифферентный) электрод смачивают 10%-ным раствором поваренной соли. При проведении процедуры сначала включают диатермический, а через 2–3 мин – постоянный (гальванический) ток, а выключение производят в обратном порядке.

10.2. Вакуум-электрофорез лекарств

Под лекарственным вакуум-электрофорезом понимают сочетанное воздействие локальным дозированным вакуумом (пониженным атмосферным давлением) и лекарственным электрофорезом (говоря другими словами, это электрофорез в условиях

265

вакуума). Метод предложен в процессе изучения и применения вакуумной терапии (H. Gebhardt, 1956; В. И. Кулаженко, 1959). Он детально разработан В. И. Кулаженко в 1967 г. и активно им внедрялся вначале в стоматологическую практику, а затем и в дру гие области медицины. В наши дни метод вакуум-электрофореза как бы переживает второе рождение: а) для воздействия наряду с гальваническим током стали использоваться другие постоянные и выпрямленные токи; б) предложенный для стоматологии, он начал применяться и для лечения других заболеваний; в) разрабатываются новые варианты метода, расширяется круг используемых лекарств.

Основанием для сочетанного использования вакуумной терапии и лекарственного электрофореза послужили следующие данные. При исследовании действия вакуума на ткани было установлено, что он вызывает дифференцированное повреждение капилляров и тканевых структур, сопровождающееся высвобождением биологически активных веществ (гистамин, гиалуронидаза, стероиды, АТФ и др.), которые стимулируют процессы репаративной регенерации. В тканях происходит и ряд других биохимических сдвигов, свидетельствующих о повышении внутриклеточной проницаемости. Исследования, выполненные с различными красителями, показали, что под влиянием вакуумного воздействия распространение красителей в тканях вследствие повышения проницаемости увеличивается и через 24–48 ч становится в 2−3 раза выше контрольной (М. Г. Бушан

исоавт., 1979). Кроме того, при дозированном повреждении тканей снижается их реактивное сопротивление, что облегчает перенос ионов, в том числе и лекарственных веществ. Эти данные

ипослужили толчком к проведению лекарственного электрофореза в условиях пониженного атмосферного давления.

Входе обоснования и исследования метода было установлено (В. И. Кулаженко, 1967; М. Г. Бушан, 1972 и др.):

а) с помощью вакуум-электрофореза можно создать концентрацию вещества в подлежащих тканях в несколько раз большую, чем при традиционном способе электрофореза; например, проникновение радиоактивного фосфора, введенного вакуум-

266

электрофорезом, выше, чем при введении обычным электрофорезом, в слизистую оболочку в 2,5 раза, в компактное и губчатое вещество кости в 2,5–3 раза, в зуб – более чем в 5 раз;

б) при вакуум-электрофорезе лекарственные вещества проникают на большую глубину и в терапевтических количествах обнаруживаются не только в коже, но и в подлежащих тканях; в) проникающие при вакуум-электрофорезе лекарственные вещества сильнее адсорбируются поврежденными тканями и по верхностями клеток, что ведет к их депонированию и замедлению поступления в общий кровоток и выведения из организма; г) вызываемое дозированным вакуумом кровоизлияние в ко же или слизистой оболочке и происходящие при этом другие изменения не только являются биологическим стимулятором репаративных процессов в области воздействия, но и могут модулировать влияние на патологические изменения электрического

тока и вводимых им лекарств.

В общем в механизме физиологического и лечебного действия метода основное значение имеет сочетанное влияние на организм дозированных физических факторов (вакуум, электрическийток)ифармакологическихпрепаратов.Дифференцирован ное раздражение (разрушение) клеточных элементов и дозированное кровоизлияние приводят к интенсификации ферментативных процессов, в результате чего рассасываются воспалительные элементы, стимулируются регенераторные процессы

ипотенцируется действие лекарств. Происходящее при этом понижение импеданса клеточных мембран способствует лучшему проникновению в клетки лекарств и метаболитов, благоприятно сказывающемуся на обмене веществ в органах и тканях. Например, вакуум-электрофорез кариостатических ионов вызывает в клетках пиноцитоз, нарастание электронной плотности митохондрий, увеличение поверхности одонтобластов, а также складчатости протоплазматических отростков в дентине, что свидетельствует об оживлении трофических процессов в тканях зуба. Одновременно отмечается повышение белкового и углеводного обменов, прежде всего в клетках костной ткани, одонтобластах

ипредентине (М. Г. Бушан, 1972).

267

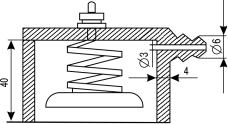

Для осуществления вакуум-электрофореза выпускаются или изготавливаются самостоятельно электровакуумные кюветы различных размеров и формы. Они представляют собой пластмассовые (или стеклянные) емкости (колпачки), внутри которых вмонтирован на пружине токонесущий (обычно свинцовый) электрод с гидрофильной прокладкой, на которую перед процедурой помещается прокладка с лекарственным раствором или лекарственное вещество наносится непосредственно на гидрофильную прокладку. Представление об устройстве и функционировании кюветы дает рис. 99. Второй (пассивный) электрод – такой же, как и при обычном электрофорезе.

Лечение лекарственным вакуум-электрофорезом проводят с помощью специальных аппаратов (ЭВАК-1, АЛП или аналогичные несерийные устройства), состоящих из вакуумного насоса, ресивера и набора электровакуумных кювет. В качестве источника тока используют серийно выпускаемые аппараты, являющиеся источником гальванического или других применяемых для электрофореза токов («Поток», «Радиус», «Тонус», «Амплипульс» и др.). На нужный участок кожи или слизистой оболочки устанавливают кювету с прокладкой, предварительно смоченной раствором лекарственного вещества, включают насос и создают разрежение (20–80 мм рт. ст. остаточного давления). Активный электрод подсоединяют проводом к одному из полюсов (в соответствии с полярностью введения лекарственного вещества) источника тока. Пассивный электрод с гидрофильной прокладкой, смоченной водопроводной водой, укрепляют поперечно по отношению к активному электроду, а в стоматоло-

Рис. 99. Электровакуумная кювета

268

гической практике – на предплечье больного на стороне проведения процедуры и присоединяют ко второму полюсу аппарата. После этого включают ток и проводят воздействие (электрофорез) в течение 5–10 мин при плотности тока до 0,2 мА/см2 (при воздействии на слизистые оболочки). Вакуум-электрофорез может быть последовательно выполнен на 2–3 участках тела больного; на одном и том же участке процедуру повторяют через 3– 5 дней. На курс лечения назначают от 4–6 до 12–16 процедур.

Согласно В. И. Кулаженко (1967, 1969), вакуум-электрофорез имеет достаточно широкие показания для лечебного применения.

1.Как стимулятор регенеративных процессов в тканях парадонта метод показан при комплексной терапии парадонтоза, гингивитов, стоматитов, периодонтитов, хронического остеомиелита.

2.Лекарственный вакуум-электрофорез показан при хронических дерматозах, в патогенезе которых преобладают нарушения трофики, функционального состояния соединительной ткани и расстройства периферического кровообращения. Он может быть, в частности, применен при склеродермии, нейродермитах, чешуйчатом и красном плоском лишае.

3.Комплексное действие электровакуумной терапии значительно ускоряет течение репаративных процессов; это определяет показание для применения его при трофических язвах кожи, ранах и длительно не срастающихся переломах.

4.Включение в комплекс лечебных средств больных облитерирующим эндартериитом (особенно в начальных стадиях) очагового вакуум-электрофореза улучшает результаты лечения.

М. Г. Бушан с соавт. (1979) вакуум-электрофорез кариостатических препаратов (ионы фтора, фосфора и кальция) считают перспективным методом профилактики (особенно у детей) и лечения кариеса.

Предложена методика электровакуумного обезболивания тканей зубов в ортопедической стоматологии (В. И. Кулаженко, М. М. Покровский, 1971). С этой целью применяется вакуумэлектрофорез анестезирующих веществ (новокаина, ксикаина, тримекаина и др.). Наибольший анестезирующий эффект дает

269