6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Физиотерапия, лазерная терапия / Общая_физиотерапия,_Боголюбов_В_М_,_Пономаренко_Г_Н

.pdf

92 |

Глава 2 |

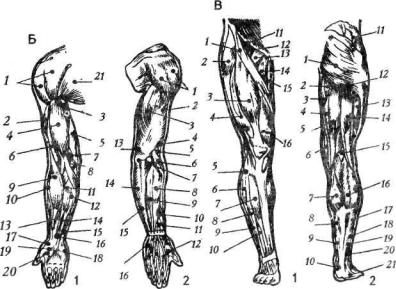

2 - задне-наружная поверхность. 1 - дельтовидная мышца; 2 - трехглавая мыш ца (наружная головка); 3 - трехглавая мышца (длинная головка); 4 - лучевой нерв; 5 - плече-лучевая мышца; 6 - длинный разгибатель кисти; 7 - супинатор; 8 - общий разгибатель пальцев; 9 - глубокий разгибатель V пальца; 10 - короткий разгибатель большого пальца; 11 - длинный разгибатель большого пальца; 12 - задние межкост ные мышцы; 13 - трехглавая мышца (медиальная головка); 14 - локтевой разгибатель кисти; 15 - глубокий разгибатель II пальца; 16 - мышца, отводящая V палец.

В. / - передняя поверхность. 1 - портняжная мышца; 2 - мышца, напрягающая широкую фасцию бедра; 3 - четырехглавая мышца бедра; 4 - наружная широкая мышца бедра; 5 - малоберцовый нерв; 6 - длинная малоберцовая мышца; 7 - перед няя большеберцовая мышца; 8 - общий разгибатель пальцев; 9 - короткая малобер цовая мышца; 10 - разгибатель большого пальца; 11 - бедренный нерв; 12 - подвздошнопоясничная мышца; 13 - гребешковая мышца; 14 - длинная приводящая мышца; 15 - большая приводящая мышца; 16 - внутренняя широкая мышца бедра.

// - задняя поверхность. 1 - большая ягодичная мышца; 2 - длинная приводящая мышца; 3 - большая приводящая мышца; 4 - полусухожильная мышца; 5 - полупере пончатая мышца; 6 - портняжная мышца; 7 - икроножная мышца (внутренняя голов ка); 8 - камбаловидная мышца; 9 - общий сгибатель пальцев; 10 - задняя большебер цовая мышца; 11 - малая ягодичная мышца; 12 - седалищный нерв; 13 - наружная широкая мышца; 14 - двуглавая мышца бедра; 15 - большеберцовый нерв; 16 - икро ножная мышца; 17 - камбаловидная мышца; 18 - длинная малоберцовая мышца; 19 - короткая малоберцовая мышца; 20 - сгибатель большого пальца; 21 - мышца, отво дящая V палец.

Лечебное применение постоянных и импульсных электрических токов |

93 |

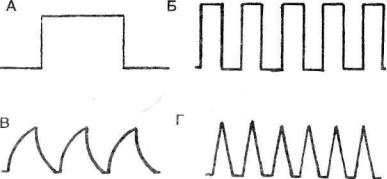

Рис. 20, Эпюры основных видов импульсных токов, используемых для электростимуляции.

А - постоянный ток с ручным прерыванием длительности; Б - импульсный ток прямо угольной формы; В - импульсный ток экспоненциальной формы; Г - импульсный ток треугольной формы (тетанизирующии ток).

Первоначально количественно определяют возбудимость нервов и мышц под катодом и анодом в двигательных точках для тетанизирующих импульсов по минимальной силе импульсного тока, вызы вающего едва заметное сокращение мышцы. Затем определяют силу постоянного тока, при котором происходит молниеносное одиночное сокращение мышцы (МОС) под катодом.

Количественные изменения с повышением возбудимости на блюдаются при тетании, спазмофилии, гемиспазме, блефароспазме, контрактурах, писчем спазме, центральных паре зах и параличах. Напротив, понижение возбудимости происхо дит при легких степенях повреждения двигательного нейро на, амиотрофии, связанной с длительной иммобилизацией конечностей, миастении, миопатии и пр.

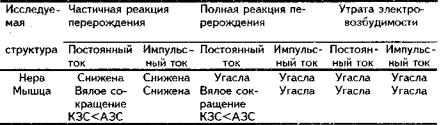

Качественные изменения возбудимости проявляются в вялом чер веобразном сокращении мышцы (ВЧС) вместо молниеносного под дей ствием постоянного тока. Такое изменение характера мышечного со кращения происходит при отсутствии двигательной иннервации мышцы, которая сокращается за счет активации вегетативных нервов. Другими качественными признаками изменения возбудимости являются наруше ние закона полярности сокращения мышц Пфлюгера, а также отсутст вие или несоответствие ответных реакций на тетанизирующии ток (гальвано-тетанизирующая диссоциация). Сочетание этих изме-

94 |

Глава 2 |

нений позволяет верифицировать реакцию перерождения. По степени ее выраженности различают частичную, полную реак цию перерождения, а также утрату электровозбудимости

(табл. 7).

Т а б л и ц а 7 Характеристика изменений возбудимости при реакции

перерождения

Реакция перерождения свидетельствует о поражении клеток серого вещества спинного мозга, двигательных ядер черепномозговых нервов, стволов периферических нервов. Она разви вается при боковом амиотрофическом склерозе, опухолях передних рогов спинного мозга, тяжелых травматических повреждениях периферических нервных стволов, а также полимиелорадикулоневрите. Частичная реакция перерождения имеет благоприятный прогноз и свидетельствует о возможности восстановления нарушенных функций. При полной реакции пе рерождения из-за дегенерации нерва и анатомических измене ний иннервируемой им мышцы прогноз менее благоприятен, но при адекватной терапии возможно существенное улучшение функциональных свойств возбудимых тканей. Наконец, при дли тельном патологическом процессе в мышцах и нервах происхо дит их замещение жировой и соединительной тканью и полная утрата возбудимости.

К реакциям с количественно-качественными изменениями возбудимости относится миотоническая реакция - вялое тетаническое сокращение мышцы, продолжающееся и после воз действия импульсами тока треугольной формы наряду с повы шенной возбудимостью и извращением формулы полярности. Напротив, уменьшение амплитуды сокращений мышц и после дующее их прекращение определяют как миастеническую реак цию мышцы на электрические стимулы.

Лечебное применение постоянных и импульсных электрических токов |

95 |

|

Расширенную электродиагностику проводят для опреде ления оптимальных параметров тока, необходимых для элек тростимуляции нервов и мышц.

Для проведения расширенной электродиагностики использу ют импульсные токи различной формы. Определяют форму, амплитуду и частоту импульсов, а также количество посылок серий импульсов в 1 мин, при которых происходит безболез ненное сокращение мышцы. Вначале используют однополярный метод. Если при однополярной методике невозможно вызвать сокращение мышц или одновременно происходит сокращение мышц-антагонистов, переходят к двухполярному методу с рас положением электродов в начале мышцы и в месте ее перехода в сухожилие. Чем больше степень поражения мышцы, тем меньшую частоту модуляции используют для ее стимуляции. По мере восстановления сократимости частоту посылок серий им пульсов увеличивают.

Взависимости от глубины патологических изменений ре акция нервов и мышц на импульсы различной формы неоди накова. Так, при функциональных изменениях ответная реак ция мышцы на импульсы экспоненциальной и прямоугольной формы выражена лучше, чем на тетанизирующий. Исходя из этого, расширенную электродиагностику начинают с импуль сов тетанизирующего тока. При отсутствии реакции возбуж дения нервов и мышц определяют действующие параметры импульсов экспоненциального тока, на который мышца реа гирует удовлетворительным тетаническим сокращением. Им пульсы с такими параметрами и используют для электрости муляции.

Всередине курса электростимуляции и по его окончании вновь определяют степень возбудимости нервов и мышц с ис пользованием построения кривой "сила-длительность" или из мерения их хронаксии. Указанные процедуры позволяют оце нить степень восстановления функциональных свойств и дать прогноз заболевания.

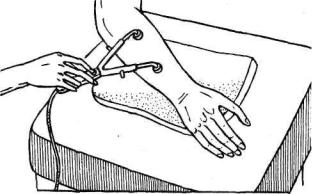

Методика. После проведения электродиагностики присту пают к электростимуляции нервов и мышц. При незначительно выраженных поражениях ее проводят по монополярной методи ке. Активный электрод площадью до 4 см2 с гидрофильной прокладкой располагают в области двигательных точек нерва или мышцы. Другой направляющий электрод (площадью 100 см2) фиксируют в области соответствующего сегмента. Для электростимуляции нервов и мышц при их выраженных патоло-

96 |

Глава 2 |

Рис. 2 1 . Располо жение электродов при электростиму ляции мышц-разги бателей кисти.

гических изменениях целесообразно использовать биполярный метод. В этом случае применяют два равновеликих электрода площадью 6 см2 . Один из них (катод) размещают на двигатель ной точке, а другой (анод) в месте перехода мышцы в сухожи лие (рис. 21 ).

При проведении процедур необходимо добиваться сокраще ния только патологически измененных мышц. В случае же со кращения здоровых мышц-антагонистов необходимо вместо однополярной методики сокращения перейти к двухполярной.

По мере восстановления функции мышц больному рекомен дуют сочетать активные движения конечности с пассивными ритмическими сокращениями мышц. Выделяют пассивную (ритмическую) и активно-пассивную стимуляцию. В первом случае больной не принимает участия в активном сокращении мышц. При активно-пассивной электростимуляции электрические импульсы сочетают с ортодромными эффекторными влияниями из головного мозга, формируемыми при волевом сокращении мышц.

Электростимуляцию внутренних органов проводят по ло кальной и рефлекторно-сегментарной методике с использовани ем модуляций импульсов тока преимущественно низкой частоты.

Продолжительность проводимых ежедневно или через день процедур зависит от характера и степени тяжести поражения нервов и мышц и не превышает 15 мин. Курс лечения составляет 15-20 процедур и при необходимости может быть повторен через 2 недели-1 месяц.

Лечебное применение постоянных и импульсных электрических токов |

97 |

Диадинамотерапия

Диадинамотерапия - метод лечебного воздействия на ор ганизм диадинамическими импульсными токами.

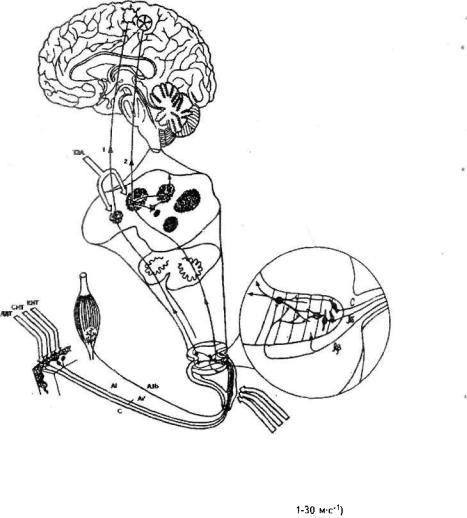

Используемые в данном методе диадинамические токи рит мически возбуждают миелинизированные нервные проводники соматосенсорной системы (кожные и мышечные афференты), принадлежащие к Ар-волокнам (рис. 22). Известно, что нервные проводники кожи обладают максимальной чувствительностью к таким токам (см. табл. 3). Возникающие ритмические восходя щие афферентные потоки по толстым миелинизированным во локнам распространяются по направлению к желатинозной суб станции задних рогов спинного мозга и далее по палеоспиноталамическим, неоспиноталамическим и спиноретикулоталамическим трактам активируют эндогенные опиоидные и серотонинергические системы ствола головного мозга и формируют доминантный очаг возбуждения в его коре.

Доминанта ритмического раздражения по закону отрица тельной обратной индукции вызывает делокализацию болевой доминанты в коре и активирует центры парасимпатической нервной системы. Активация нисходящих физиологических ме ханизмов подавления боли приводит к уменьшению болевых ощущений пациента, вплоть до полной анальгезии. Этому спо собствует и вызываемое диадинамическими токами уменьшение проводимости и изменение лабильности  и С-волокон, ско рость распространения спайков по которым значительно мень ше, чем по

и С-волокон, ско рость распространения спайков по которым значительно мень ше, чем по  -волокнам. В результате афферентная импульсация из болевого очага не достигает восходящих проводящих путей и не поступает в центральную нервную систему (см. рис. 22). Указанные изменения афферентных импульсных потоков наиболее выражены в тканях, находящихся под катодом. Анталгическое действие Диадинамических токов потенцируется при одновременном введении местных анестетиков

-волокнам. В результате афферентная импульсация из болевого очага не достигает восходящих проводящих путей и не поступает в центральную нервную систему (см. рис. 22). Указанные изменения афферентных импульсных потоков наиболее выражены в тканях, находящихся под катодом. Анталгическое действие Диадинамических токов потенцируется при одновременном введении местных анестетиков

[duadi/намофорез) и продолжается от 2 до 6 часов. Формируе мые в результате активации корковых и подкорковых центров нисходящие эфферентные импульсные потоки усиливают ско рость кровотока в пораженных органах и тканях, активируют трофические влияния симпатической нервной системы и местные защитные гуморальные механизмы. Происходит акти вация выброса эндорфинов, увеличение активности ферментов,

98 |

Глава 2 |

Рис. 22. Схема анальгетического эффекта импульсных и переменных токов. ДДТ - диадинамические токи; КИТ - короткоимпульсные токи; СМТ - синусоидальные модулированные токи; ТЭА - транскраниальная электроанальгезия. Стрелками обозначены места приложения токов.  - типы нервных волокон.

- типы нервных волокон.

1 - спиноталамический тракт (скорость проведения импульсов |

2 - спино- |

ретикулярный тракт (скорость проведения импульсов 70

утилизирующих алгогенные медиаторы (ацетилхолинэстераза и гистаминаза) и биологически активные соединения (кининазы).

Лечебное применение постоянных и импульсных электрических токов |

gg |

Рис. 23. Схема спазмолитичес кого действия диадинамичес- ких токов (ДДТ) при повышении мышечного то нуса вследствие поражения ко решков спинно го мозга (раз рыв "порочного круга боли").

Диадинамические токи при действии на паравертебральные зоны активируют клетки Реншоу и восстанавливают нарушенную систему спинального торможения (рис. 23). Это приводит к уменьшению повышенного мышечного напряжения, связанного с болевым синдромом (разрыву порочного болевого круга). При непосредственном воздействии на пораженные участки тела такие токи вызывают ритмические сокращения большого числа миофибрилл скелетных мышц и гладких мышц сосудов. Изме нение их контрактильных свойств приводит к своеобразному массажу сосудов микроциркуляторного русла, что определяет рефлекторное усиление кровотока, а также увеличивает ко личество активных анастамозов и коллатералей.

Используемые в данном методе импульсные токи активируют обменные процессы в тканях. В результате их температура в зоне воздействия увеличивается на 0,4-1° С. Наряду с гипереми ей, сокращение гладких мышц сосудов вызывает увеличение венозного оттока, перераспределение содержания ионов и ди полей воды в интерстиции, способствует удалению продуктов аутолиза клеток, дегидратации тканей и уменьшению их отека. Изменение соотношения ионов приводит к повышению дисперс ности белковых коллоидов цитозоля, существенно изменяет проницаемость плазмолеммы и клеточных мембран. Уменьшение периневрального отека улучшает функциональные свойства

100 Глава 2

нервных проводников (прежде всего их возбудимость и прово димость) в зоне воздействия. Такие отеки часто являются причиной болезненных ощущений пациента. Необходимо отме тить, что рефлекторный характер регуляции сосудистого тонуса определяет усиление кровотока в участках тела, иннервируемых из одного сегмента спинного мозга, в том числе и на противо положной стороне.

Л е ч е б н ы е |

э ф ф е к т ы : |

мионейростимулирующий, |

анальге- |

|

тический, |

вазоактивный, |

трофический. |

|

|

П о к а з а н и й . |

Острые и |

'подострые заболевания |

перифе |

|

рической нервной системы (радикулит, неврит, радикулоневрит, симпаталгия, травмы спинного мозга), острые травматические повреждения костно-мышечной системы (повреждения связок, ушибы, миалгии, периартриты, атрофия мышц), заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь II ста дии, болезнь Рейно, атеросклероз сосудов конечностей, вари козная болезнь, облитерирующий эндартериит), бронхиальная астма, заболевания желудочно-кишечного тракта (холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, атонический и спастический колиты, панкреатит), ревматоидный артрит, энурез, деформи рующий остеоартроз, болезнь Бехтерева, хронические воспали тельные заболевания придатков матки, спаечная болезнь.

П р о т и в о п о к а з а н и я . Переломы костей с неиммобилизированными костными отломками, моче- и желчекаменная болезнь, тромбофлебиты, острые боли висцерального происхождения (приступ стенокардии^ инфарктмиокарда, почечная колика, ро ды, хирургические манипуляции), повышенная чувствительность к электрическому току, психоз, рассеянный склероз.

Параметры . Для проведения процедур используют диадинамические токи - импульсы полусинусоидальной формы с зад ним фронтом, затянутым по экспоненте с частотой 50 и 100 Гц. Автор данного метода французский врач-стоматолог P.Bernard показал, что возбудимые ткани организма быстро адаптируются к таким токам. Для уменьшения адаптации необходимо изменять форму электрического раздражения, что приводит к необходи мости использования диадинамических токов в различных сочетаниях. В настоящее время применяют 5 основных сочетаний (видов) этих токов и 2 вида их волновой модуляции (рис. 24).

Лечебное применение постоянных и импульсных электрических токов |

101 |

|

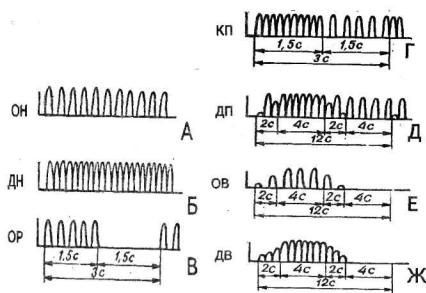

Рис. 24. Основные виды диадинамических токов.

ОН - однополупериодный непрерывный; ДН - двухполупериодный непрерыв ный; ОР - однополупериодный ритмический; КП - ток, модулированный ко ротким периодом; ДП - ток, модулированный длинным периодом; ОВ - од нополупериодный волновой; ДВ - двухполупериодный волновой.

По оси абсцисс: время; i,c; по оси ординат: сила тока, I, мА.

Основные |

виды |

диадинамических |

токов. |

Однополупе |

риодный непрерывный |

(ОН, monophase |

fixe) полусинусоидаль |

||

ный ток частотой 50 Гц (рис. 24А). Обладает выраженным раз дражающим и миостимулирующим действием, вплоть до тетанического сокращения мышц. Вызывает крупную неприятную вибрацию у пациента.

Двухполупериодный непрерывный (ДН, diphase fixe) полу синусоидальный ток частотой 100 Гц (рис. 24Б). Обладает вы раженным анальгетическим и вазоактивным действием, вызывает фибриллярные подергивания мышц, мелкую и разлитую вибра цию.

Однополупериодный ритмический (OP, rhythme syncope) прерывистый однополупериодный ток, посылки которого чередуются с паузами равной длительности (1:1 или 1,5:1,5 с) (рис. 24В). Оказывает наиболее выраженное миостимулирующее действие во время посылок тока, которые сочетаются с перио дом полного расслабления мышц во время паузы.