3 курс / Фармакология / Хартиг_В_Современная_инфузионная_терапия_Парентеральное_питание

.pdfПри шоке понижение кровообращения в печени (с развитием стаза — феномена Sludge и микротромбоэмболий) может привести к повреждению купферовых звездчатых клеток и печеночных клеток (Beneke, Remmele с соавт.). Функция звездчатых клеток (фагоцитарная способность и клиренс чрезмерно активированных факторов свертывания) нарушается вследствие некроза и повышенного поступления в печень липидов. Следствием этого является повышенное внутрисосудистое свертывание в капиллярах всего организма (коагулопатия потребления) и понижение противомикробной защиты.

При электронной микроскопии в ранней стадии шока можно с достоверностью наблюдать обратимые изменения во всех субмикроскопических структурах печеночных клеток по типу функциональных нарушений мембран (Beneke):

—наружная мембрана клеток: исчезновение микроворсинок, выпячивания, разрывы,

—повышение активности АТФ-азы,

—шероховатый эндоплазматический ретикулум: исчезновение рибосом, митохондрии: набухания, склеивание, инвагинации,

—лизосомы: повышение ломкости мембран,

—гиалоплазма: исчезновение гликогена, вакуоли с тельцами кровяного белка.

Раннее распознавание печеночной недостаточности после тяжелого шока или наркоза представляет трудности, однако для терапии это важно. Клинические признаки недостаточности могут быть едва заметны. По возможности следует проводить прицельное лабораторное исследование (по

Muting, Reikowski).

Клиника: печеночный запах только при массивном некрозе печеночных клеток. Желтуха необязательна.

Биохимические данные |

В норме |

При нарушении |

При распаде пече- |

функции печени |

ночных клеток |

||

Протромбин, % |

85-100 |

Ниже 50 |

Ниже 50 |

рН |

7,4—7,45 |

Вначале большей |

Большей частью |

|

|

частью |

метаболический |

|

|

дыхательный |

ацидоз |

|

|

алкалоз |

|

Аммиак в артериальной |

30—100 |

200—600 |

50—200 |

крови, мкг/дл |

|

|

|

Свободный фенол сыво- |

0,3—1,0 |

1,5-4,0 |

1,5—6,0 |

ротки, мг/дл |

|

|

|

|

|

|

|

Относительно нормальный уровень калия плазмы при одновременной почечной недостаточности обычно указывает на значительное изменение печени. Токсичность аммиака при ги-покалиемии и алкалозе резко

повышается (см. 3.11.3). — О возможности обратного влияния печени на систему кровообращения см. 3.11.3.

Послеоперационный период

Опасен:

Гипоксемией, усиливающейся в результате гиповентиляции базальных отделов легких, дефицитом объема крови, появлением продуктов распада тканей, обусловленным операционной травмой, применением токсических для печени лекарственных веществ.

Необходимо помнить:

О необходимости контролируемого и управляемого дыхания в течение 2—3 дней посредством интубации. Кроме того, необходимо обогащать вдыхаемый воздух кислородом (Lutz).

—О необходимости достаточного возмещения объема крови в соответствии с центральным венозным давлением.

—О тщательном наблюдении за кислотно-щелочным состоянием, водным и электролитным балансом.

—О введении с профилактической целью 100 мг гидрокортизона с антацидами в первый или второй день после операции (Paquet).

—О проведении щадящей фармакотерапии.

Особенности ведения больных при резекциях печени

Резекция печени производится при отсутствии патологического процесса в нерезецируемой части печени и не требует, как правило, какой-

либо предоперационной подготовки [McDer-jnott, Jr, 1968; Esser, 1971]. В

послеоперационном периоде имеются определенные особенности:

—При резекциях значительной части печени в первые 24—48 ч продуцируется меньше желчи, чем до операции и развивается легкая желтуха, которая в течение 1 нед (7— 10 дней) исчезает.

—В ранней послеоперационной фазе постоянно возникает угроза гипогликемии (уменьшение запасов гликогена вследствие операции и резекции печени). Непрерывно вводят инфузионный раствор глюкозы 50 или 100 в течение первых 48 ч.

—После значительных резекций содержание протромбина уменьшается более чем на 30%, что, однако, не вызывает серьезных нарушений свертывания крови.

—В первые недели после операции необходимо считаться со снижением альбумина плазмы, что может поставить под вопрос исход операции. В течение нескольких дней необходимо его возмещение в зависимости от размеров резецированной части печени (25—75 г/день).

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода

Частота: наблюдается у 22,5—38% всех больных циррозом печени. Летальность при первом кровотечении составляет 33%, при

вынужденных операциях от 35—50%, при элективных операциях 5—15%, при профилактических операциях шунтирования 5—30%. При эндоскопии, проводимой в крайних случаях, с одинаковой частотой обнаруживаются кровоточащие варикозные вены дна желудка, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, множественные эрозии желудка (при прогрессирующем гепатите, тяжелых интоксикациях).

При неэффективности борьбы с кровотечением больные гибнут от кровопотери. Заболевание может осложниться печеночной комой вследствие понижения кровообращения в печени и увеличенного поступления продуктов распада белков крови, попадающей при кровотечении в кишечник. Все это учитывается при проведении начальных консервативных мероприятий, причем консервативное и хирургическое лечение должны составлять единое целое [Schimmelpfennig, 1971]. Под защитой седативных лекарств и ваголитиков осуществляются следующие мероприятия:

Консервативное лечение

— Остановка кровотечения и возмещение крови; быстрое восполнение объема крови плазмозамещающими растворами, свежей кровью и введением препаратов, содержащих факторы свертывания: Фракция I по Cohn → (фактор I, II, V, VII, VIII, XIII); PPSB (фактор II, VII, IX, X)

Криопреципитат (в основном VIII, а также I, II, V, VII, IX, XIII факторы)

—Механическая остановка кровотечения с помощью зонда с надувным баллоном по Sengstoken — Blakemore, Linton — Nachlas.

—Выведение шлаков из желудочно-кишечного тракта (одно-двухчасовое промывание желудка, 6-часовое промывание кишечника при длительном предшествующем кровотечении); введение антибиотиков, влияющих на кишечную флору, через зонд (неомицин 4—8 г/24 ч), лактулозы, бифидопростокваши, слабительных (карлсбадской соли, сульфата магния).

Дополнительные мероприятия:

—Лечение нередко возникающих нарушений кислотно-щелочного и электролитного баланса.

—Применение смеси аргинина (аргинин+яблочная или глутаминовая кислота).

Аммиаку в патогенезе печеночной комы приписывается различное значение (Sherlock, см. 3.11.3).

Метаболиты цикла мочевины (смесь аргинина и яблочной или глутаминовой кислоты) дают различные результаты, несмотря на нормализацию аммиака крови. Аминокислоты, понижающие содержание аммиака (аргинин, орнитин, аспарагиновая кислота), не влияют, если синтез мочевины недостаточен, т. е. ежедневное выведение мочевины составляют

менее 7 г [Muting, 1971]. Оптимальный вариант: 10—30 г аминокислот, понижающих уровень аммиака, дают в инфузиях дробно в течение дня. Введение глюкозы внутрь при ограниченном введении белка вследствие изменения соотношения инсулин/глюкагон рассматривается как мероприятие, способствующее понижению NH3 (Walker et al.) и билирубина у здоровых голодающих людей (Barrett).

При почечной недостаточности применение аминокислот, понижающих уровень NH3, противопоказано.

—При возникновении кровотечения на фоне обострения цирроза печени рекомендуется применять гидрокортизон в высоких дозах (500—1000 мг в течение 24 ч).

—При значительном нарушении функции печени рекомендуется также осторожная гепаринизация малыми дозами для улучшения микроциркуляции в печени и понижения давления в системе воротной вены [Paquet, 1971].

Оперативный метод

Профилактическая операция шунтирования оказалась неэффективной (Kueff, Millard). Показания к ней следует определить с большой осмотрительностью из-за высокой летальности (Selmair).

3.11.7. Влияние инфузий и трансфузий на печень

Инфузии

Печень является физиологическим резервуаром жидкости. При каждом введении жидкости количество жидкости в ней временно увеличивается. При всех первичных поражениях печени увеличивается количество внутриклеточной жидкости (набухание печени) вследствие функционального нарушения мембран. Вопрос о различном влиянии отдельных носителей калорий на венозное и артериальное печеночное кровообращение и давление в воротной вене, имеющий большое значение для клиники печеночной недостаточности, остается неразрешенным (Brandt, Orrego Hallberg, Soda).

Инфузионные растворы фруктозы для так называемой защитной терапии при заболеваниях печени в настоящее время уже не применяются [Bode, 1976; Galanti с соавт.]. Ввиду того что мозг использует преимущественно глюкозу, а в стадию почечной недостаточности находят повышенное церебральное потребление глюкозы (Papenberg с соавт.) при подобных клинических ситуациях в качестве поставщика энергии нужно использовать только глюкозу.

Трансфузии

Трансфузия таит в себе опасность трансфузионного гепатита (по Kreis с соавт.).

Закладка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Перескан |

. стр. 276 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Оральны |

|

|

Инкуб |

|

|

15-110 |

|

||||

|

|

й |

|

и |

|

а- |

|

|

|

|

|

дней |

28—209 дней |

|

|

|

парентера |

|

ционн |

|

|

|

|

||||||

|

|

льный |

|

|

|

ый |

|

|

|

|

|

|||

|

|

путь |

за- |

|

период |

|

|

|

||||||

ражения

HB,Ag 0 +

жения заболеваемости можно добиться наиболее чувствительными диагностическими методами (KBR, RIA, определение HBe-Ag, анти-НВе, ДНК-полимеразы, а также благодаря строгим внутрибольничным гигиеническим мероприятиям (Deinhardt, Fiedler, Heppler с соавт., Kaboth) [Kuhn, 1976].

Профилактическое применение стандартного иммуноглобулина

при угрозе гепатита у больных при наличии источника HBsAgотрицательного гепатита (0,02—0,12 мл/кг 16 г/дл суспензии) или антиHBsAg гамма-глобулинового препарата высокого титра (аунатив) при угрозе заражения HBsAg-позитивным гепатитом только в особо угрожающих случаях.

Холестатическая преходящая желтуха (Pichlmayr. с соавт.)

Причины: повышенный гемолиз эритроцитов переливаемой крови большей частью длительных сроков хранения, пониженное выведение билирубина вследствие предшествующего повреждения печени и операционной травмы.

Симптомы: бромсульфалеиновая проба резко патологическая, трансаминазы и щелочная фосфатаза в норме или умеренно повышены, билирубин повышен (в 2/3 случаев реакция прямая).

Терапия: не требуется, так как происходит спонтанное обратное развитие. Следует применять кровь с небольшими сроками хранения.

3.11.8. Печень и лекарственные препараты

Лекарственные средства могут вести к повреждению печени каждое в отдельности, в комбинации друг с другом и потенциированно (желтуха с обтурационным синдромом или без такового, нарушение печени без желтухи, кома). При гистологическом исследовании находят многообразные изменения паренхимы, мезенхимы и желчевыводящих путей (Hubner, Popper). Здесь не должны рассматриваться вещества, обладающие прямым повреждающим действием на печень: четыреххлористый углерод, хлороформ, и т. п. Большого внимания заслуживают лекарственные вещества непрямого токсического действия (Dolle, Martini), чье отрицательное влияние на печень нельзя предусмотреть, так как в экспериментах на животных его не обнаруживают. Также нельзя предугадать различный аллерготоксический потенциал различных лекарств для каждого пациента в отдельности. Набор лекарственных средств, которые могут оказывать токсическое действие на печень, очень велик [более подробно см. в работах Dolle, 1973; Dolle, Martini, Thaler, 1968; Voigt].

По фармакокинетике при циррозах печени имеются различные сообщения (более подробно см. у Ackermann, Gerok, Sichinger). Наряду со снижением печеночного кровообращения (до 25%) имеют значение влияния ферментов, разрушающихся под воздействием лекарств (Ackermann, Schone с

соавт.). Изменяется метаболизм эндогенных веществ, например, стероидных гормонов, желчных кислот) и лекарственных средств. В связи с измененной фармакокинетикой и возможностью повреждения печени лекарственными веществами необходимо применять лекарственные препараты в некоторых случаях с большой осмотрительностью.

В противоположность существующему мнению барбитураты не обладают прямым гепатотоксическим действием (Franken, Hagelskamp), хотя их расщепление при остром гепатите замедлено (Richter с соавт.).

3.12. ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ1

3.12.1. Физиологические особенности детского возраста

Решающей предпосылкой для успешной инфузионной терапии в детском возрасте является осведомленность в изменениях важнейших биохимических данных в зависимости от возраста.

3.12.1.1. Содержание и распределение воды

Общее содержание жидкости в течение внутриутробного периода постепенно уменьшается (табл. 30). Подобная тенденция остается и после рождения, причем наиболее быстрое изменение происходит между периодом новорожденности и грудным возрастом (табл. 31).

Таблица 30. Процентное содержание жидкости у плода по отношению к

массе тела (по Friis-Hansen)

Лунные |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

месяцы |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Вода в % к |

93,8 |

92,7 |

91,0 |

89,2 |

87,5 |

85,8 |

83,9 |

81,9 |

__ |

75,5 |

|

массе тела |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В табл. 31 представлено закономерное уменьшение вне- и внутриклеточного пространства. Однако приведенные цифры представляют собой средние величины. При проведении лечебных мероприятий необходимо предусматривать значитель ные индивидуальные колебания, прежде всего у новорожденных и грудных детей. У недоношенных детей и рожденных в срок содержание общей жидкости колеблется от 70—83%, у детей от 6 мес до 11 лет — от 53% до 63% независимо от пола (Friis-Hansen с соавт.). Количество внеклеточной жидкости у многих новорожденных с низкой массой тела можно увеличить, в то время как у других, низкая масса тела которых обусловлена пониженной плацентарной активностью, часто выявляется резкое уменьшение внеклеточной жидкости (с гемоконцентрацией и гиперэлектролитемией, Jonxis).

Таблица 31. Процентное содержание общей, вне- и внутриклеточной

жидкости по отношению к массе тела в процессе внеутробной жизни

|

|

|

Внеклеточное |

Внутриклеточное |

Возраст |

ОКЖ |

пространство |

пространство |

|

0 |

— 1 день |

79,0 |

43,9 |

34,7 |

1 |

— 10 дней |

74,0 |

39,7 |

31,8 |

1 |

— 3 мес |

72,3 |

32,2 |

43,3 |

3—6 » |

70,1 |

30,1 |

42,1 |

|

6—12 » |

60,4 |

27,4 |

35,2 |

|

2 |

года |

58,7 |

25,6 |

33,8 |

2—3 > |

63,5 |

26,7 |

38,5 |

|

3 |

— 5 лет |

62,2 |

21,4 |

45,7 |

5—10 » |

61,5 |

22,0 |

43,2 |

|

10—16» |

58,0 |

18,7 |

46,7 |

|

|

|

|

|

|

ОКЖ — общее количество жидкости (по Friis-Hansen).

Особенно должны учитываться изменения в периоде новорожденности (1 — 10-й день жизни). Однако было бы глубоким заблуждением делать заключение о наличии значительных резервов воды у детей младшего возраста на основании более высокого в процентном отношении содержания воды в их организме. Как раз наоборот!

В функциональном отношении организм младенца беден водой.

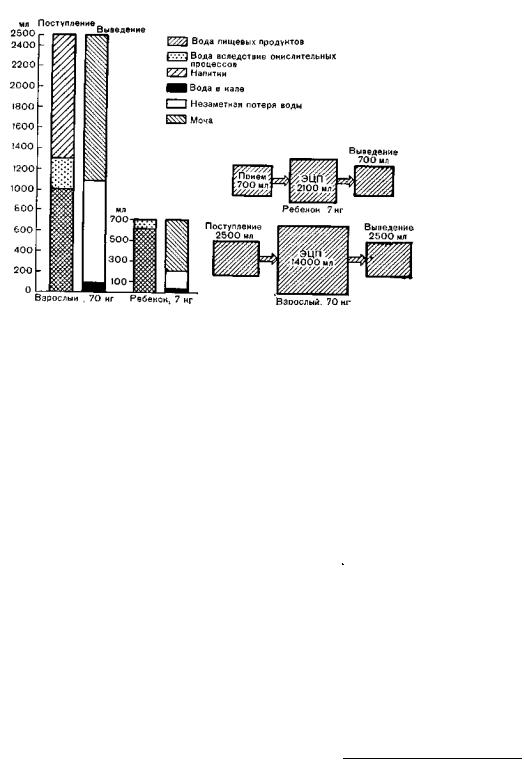

Значительно большая поверхность, приходящаяся на единицу массы тела, обусловливает соответственно больший основной обмен (вдвое выше на 1 кг массы тела, чем у взрослых), а также повышенное выведение мочи. Необратимые потери воды достигают у младенца Vs величины взрослого, который в 10 раз тяжелее. Обмен жидкости у детей происходит в 3—14 раз быстрее (Gamble, рис. 110).

У младенцев минимальная суточная потеря жидкости достигает 300 мл (Gamble). Для полного удаления жидкости из внеклеточного пространства теоретически новорожденному потребовалось бы 7 дней, а взрослому— 10 дней. Таким образом, шансы выживания у грудного ребенка меньше. В табл. 32 вновь представлены данные о содержании жидкости для различных возрастных групп (модифицировано по Bachmann, 1965). На долю внутрисосудистой части внеклеточного пространства приходится во всех возрастных группах довольно постоянная процентная: величина: 4,5—5%

массы тела (Gamble, MacLaurin, Randall).

Рис. 110. Сравнение потребления, обмена и выведения воды у взрослых и грудных детей (модификация по Gamble).

Водный статус хорошо отражает отношение количества общей жидкости тела к его поверхности. Для детей, имеющих до 20 л воды или 1 м2 поверхности тела, в постнатальном периоде существует линейная зависимость между поверхностью тела и общей массой жидкости (FriisHansen с соавт) по следующему уравнению:

Таблица 32. Поверхность тела (м2), масса тела (кг), а также количество общей жидкости тела на м2 и кг массы тела в зависимости от возраста

|

Определяемая величина |

Взрослые |

Доношенные дети |

Недоношенные дети |

|

Масса тела, кг |

70 |

3,5 |

1 5 |

|

Поверхность тела, м2 |

1,73 |

0,21 |

0,11 |

|

Поверхность тела/кг |

|

|

|

|

Масса тела, см2 |

240 |

600 |

730 |

|

Общая жидкость, л |

43 |

2,6 |

1,2 |

|

Общая жидкость/кг |

|

|

|

|

Масса тела, мл |

620 |

750 |

825 |

|

Поверхность тела, л |

24,9 |

12,4 |

10,9 |

|

|

|

|

|

Рис. 111. Жидкость тела в зависимости от массы и поверхности тела, а также возраста.

ОЖТ — объем всей жидкости тела; ЭЦП — объем жидкости экстрацеллюлярного пространства; ИЦП — объем жидкости ннтрацеллюлярного пространства (по Bruck et al., 1960).

Вода тела, л = [поверхность тела, м2-15,05] — 0,71 М±7,/%.

Интересно, что в постнатальном периоде внеклеточное пространство по отношению к поверхности тела остается неизменным, а величина внутриклеточного пространства повышается (рис. 111; по Bruck et al., 1960).

Изменения, которые происходят в периоде новорожденности (1—10-й день жизни), следует рассматривать особо.

Непосредственно после рождения в течение 8 ч жизни (максимум спустя 3 ч) новорожденный (родившийся в срок или преждевременно, теряет в среднем 25% объема плазмы в форме разжиженной плазмы из внутрисосудистого пространства (Clark, Gairdner, Gairdner с соавт.). Вероятно, происходят изменения в бассейне легочной циркуляции. Это ведет к повышению гемоглобина, гематокрита и белков плазмы, т. е. к гемоконцентрации с одновременным сокращением объема циркулирующей крови. Величина индивидуальных колебаний зависит от объема плацентарных трансфузий (Usher с соавт.). За этим плазмотоком (Gairdner с соавт.) следует перемещение жидкости из внутриклеточного к внеклеточному пространству (MacLaurin, Usher с соавт.), благодаря чему объем крови при повышении объема плазмы вновь увеличивается в интервале между 4 и 24 ч жизни. Такой процесс наблюдается вплоть до третьего дня жизни, ведет к временной внутриклеточной дегидратации (MacLaurin) и является выражением нестабильности водного баланса, особенно во внутриклеточном пространстве. Экспансией внеклеточного пространства можно объяснить образоваие отеков у новорожденных. Особенно подвержены этому недоношенные дети.

3.12.1.2. Содержание и распределение электролитов

Как нормальные показатели электролитов в организме в целом, так и