3 курс / Фармакология / Фармакология_Учебник_Р_Н_Аляутдин_2022

.pdf

32 |

Введение |

им. И.М. Сеченова) В.В. Николаев создал кафедру фармакологии и стал первым ее заведующим (1936–1937).

В.В. Николаев изучал седативные свойства синюхи, кардиотоническое действие желтушника, фармакологические эффекты хлороформа, атропина, мускарина, никотина, бромидов. С целью дальнейшего развития отечественной фармакологической школы и значительного увеличения объема педагогической работы в 1936 г. В.В. Николаев пригласил работать на кафедру М.П. Николаева (1893–1949). Он был переведен на кафедру фармакологии I Московского медицинского института из Ленинградской ВМедА им. С.М. Кирова в качестве заведующего кафедрой фармакологии санитарно-гигиенического факультета, где работал профессором до конца своих дней. Одновременно он получил назначение на заведывание отделом фармакологии и токсикологии ВИЭМ им. А.М. Горького.

Михаил Петрович Николаев — ученик

ипоследователь основоположника отечественной фармакологии Н.П. Кравкова. В 1910 г., после окончания с золотой медалью гимназии, он поступил в ВМедА в Петербурге. Будучи студентом, М.П. Николаев принимал активное участие в работе руководимого Н.П. Кравковым «Кружка теоретической медицины»

ив 1912–1913 гг. выполнил там свою первую экспериментальную работу «Влияние питуитрина на рост саркомы у мышей». М.П. Николаевым было написано более 140 работ, посвященных фармакологии сердечно-сосудистых и эндокринных

Михаил Петрович Николаев препаратов, а также патологической фармакологии. М.П. Николаев — автор ряда ценных научных работ и двух руководств: «Экспериментальные основы

фармакологии и токсикологии» (1941) и «Учебник фармакологии» (1948) для студентов фармацевтических факультетов. Он был также редактором журнала «Фармакология и токсикология». По инициативе М.П. Николаева в 1937 г. под его председательством была организована первая Всесоюзная конференция фармакологов и токсикологов. С 1940 по 1946 г. М.П. Николаев возглавлял кафедру фармакологии фармацевтического факультета.

Большой вклад в дело подготовки провизоров внесла профессор М.М. Николаева. Прекрасный педагог и организатор учебно-методиче-

Названия лекарственных средств |

33 |

ской работы, она много сил и энергии отдала совершенствованию учебного процесса в фармацевтическом институте. М.М. Николаева окончила Высшие женские курсы в Петербурге, а в 1925 г. — I Ленинградский медицинский институт. После окончания института она в течение 12 лет работала под руководством видного фармаколога В.В. Савича в отделе фармакологии Института экспериментальной медицины, занимая должности препаратора, врача-лаборанта, младшего и старшего научного сотрудника.

С 1943 г. М.М. Николаева преподавала на кафедре I ММИ им. И.М. Сеченова, а с 1950 г. руководила кафедрой фармакологии фармацевтического факультета, внесла значительный вклад в совершенствование высшего фармацевтического образования в нашей стране. Профессор М.М. Николаева — автор 45 научных работ. Она провела оригинальное научное исследование о локализации действия снотворных и наркотических веществ в центральной нервной системе (ЦНС).

Большой вклад в развитие фармакологии и фармацевтического образования внес талантливый ученик В.В. Николаева и М.П. Николаевой академик РАЕН Александр Николаевич Кудрин. Он заведовал кафедрой фармакологии фармацевтического факультета I ММИ им. И.М. Сеченова с 1961 по 1998 г.

А.Н. Кудрин разработал химико-фармацевтическое направление в фармакологии, включающее изыскание новых ЛС и теорию их целенаправленного создания; отбор наиболее активных соединений и первоначальное изучение характера и механизма их действия; биологический контроль качества и безопасности применения ЛС.

В настоящее время основы клеточной и молекулярной фармакологии разрабатывают не только фармакологи, но и представители самых различных наук и специальностей: физиологи, биологи, математики, генетики.

Названия лекарственных средств

Номенклатура ЛС включает 3 основных названия:

●химическое название;

●международное непатентованное наименование;

●коммерческое (торговое) наименование.

Химическое название

Химическое название отражает состав и структуру ЛВ. Химические названия редко употребляют в практическом здравоохранении. Как правило, эти названия приводят в аннотациях к препаратам. Существуют

Данная книга рекомендована к покупке и прочтению на форуме сайта https://meduniver.com/

34 |

Введение |

специальные справочные издания, содержащие химические названия всех ЛС. Примеры: 1,3-диметил-ксантин, 5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота и т.д.

Международное непатентованное наименование

Международное непатентованное наименование (МНН) — наименование ЛВ, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. МНН используют в учебной и научной литературе для удобства идентификации препарата по принадлежности к определенной фармакологической группе и во избежание ошибок. Иногда МНН отражает химическое строение ЛВ. Примеры: ацетилсалициловая кислота, ацетаминофен.

В последнее время в связи развитием так называемой «биологической» фармакологии проведена унификация препаратов на основе моноклональных антител. Так, окончание –mab указывает на то, что это моноклональное антитело. На источник получения указывает слог перед окончанием: -u- (человеческое), -mo- (мышиное), -zu- (гуманизированное) или -xi- (химерное). Мишень (орган или процесс) характеризует следующий от конца слог: -lim- (иммуннитет), -kin- (цитокины), -vir- (вирусы), -cir- (сердечно-сосудистая система), -tu (m) - (опухоль), -col- (толстый кишечник). Например, abciximab (ab-ci-xi-mab) — это моноклональное антитело, химерное, мишень — сердечно-сосудистая система; trastuzumab (trast-tu-zu-mab) — моноклональное антитело, гуманизированное, мишень — опухоль.

Коммерческое (торговое) наименование (brand name)

Торговое название — коммерческая собственность (охраняемая патентом торговая марка) фармацевтической фирмы, производящей данный конкретный оригинальный лекарственный препарат. Примеры: аспирин♠ (ацетилсалициловая кислота), лазикс♠ (фуросемид), вольтарен♠ (диклофенак). Фирмы-производители используют торговые названия для маркетинговых целей, для продвижения лекарственных препаратов на рынке и повышения их конкурентоспособности.

Если у фирмы-разработчика закончился срок действия патента, то другие компании могут производить данное ЛС и продавать его под международным названием. Такие препараты называют воспроизведенными, или дженерическими препаратами. Стоимость дженериков, как правило, ниже стоимости оригинальных препаратов, так как затраты на разработку и клинические испытания ЛС в цену не включают.

Препараты, содержащие одно и то же ЛВ в одинаковых дозах и в одной лекарственной форме, разные производители иногда выпускают под раз-

Классификации лекарственных средств |

35 |

ными торговыми названиями (препараты-синонимы). Поэтому при отсутствии в аптеке ЛС провизор может предложить пациенту заменить один препарат другим (препаратом-синонимом).

Классификации лекарственных средств

Классификация по алфавиту

В основу этой классификации положен принцип размещения наименований ЛС в алфавитном порядке (на русском и латинском языках).

Химическая классификация

Основа данной классификации — химическая структура ЛВ.

●Производные имидазола:

—бендазол;

—клотримазол;

—метронидазол.

●Производные фенотиазина:

—хлорпромазин;

—этапиразин.

●Производные метилксантина:

—кофеин;

—теофиллин;

—теобромин.

ЛВ, близкие по химической структуре, могут оказывать на организм разные действия.

Фармакологическая классификация

Фармакологическая классификация — комбинированная. Согласно этой классификации, ЛС делят на разряды — большие блоки, соответствующие системе организма, подвергающейся действию ЛС. Например, ЛВ, оказывающие эффекты на сердечно-сосудистую, пищеварительную системы, ЦНС и т.д. Разряды подразделяют на классы. Класс определяет характер фармакологического действия ЛС.

Например, в разряд «ЛС, действующие на сердечно-сосудистую систему» входят классы: «Антиаритмические средства», «Кардиотонические средства», «Антигипертензивные (гипотензивные) средства» и др. Классы делят на группы. Например, в классе «Антиаритмические средства» выделяют четыре группы: блокаторы натриевых каналов; препараты, замедляющие реполяризацию; β-адреноблокаторы; блокаторы кальциевых каналов. Группы подразделяют на подгруппы. Например,

Данная книга рекомендована к покупке и прочтению на форуме сайта https://meduniver.com/

36 |

Введение |

группу β-адреноблокаторов составляют неселективные и селективные препараты. Таким образом, фармакологическая классификация имеет многоступенчатый характер.

Фармакотерапевтическая классификация

Основу фармакотерапевтической классификации составляют заболевания (для их лечения применяют конкретные препараты). Например, «Средства для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки», «Средства для лечения бронхиальной астмы».

В фармакотерапевтические группы ЛС входят препараты, относящиеся к разным разрядам, классам и группам. Данную классификацию используют в основном врачи.

Классификация Chemical Abstracts Service

Классификация Chemical Abstracts Service — однозначный идентификатор химических субстанций. Каждой химической структуре в данной классификации присвоен регистрационный номер. Например, номер CAS азитромицина — 83905-01-5. Фармацевтические и медицинские справочники всего мира содержат регистрационные номера ЛВ.

Часть I

ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

В этом разделе приведены сведения об общих закономерностях фармакокинетики и фармакодинамики ЛВ. Фармакокинетика — это всасывание, распределение в организме, депонирование, биотрансформация (метаболизм) и выведение ЛВ. Фармакодинамика включает такие понятия, как фармакологические эффекты, механизмы действия, локализация действия и виды действия ЛВ.

Отдельно рассматриваются факторы, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику ЛВ, а также общие закономерности побочного и токсического действий ЛВ. Кроме того, обсуждаются основные виды лекарственной терапии.

Данная книга рекомендована к покупке и прочтению на форуме сайта https://meduniver.com/

Глава 1

ФАРМАКОКИНЕТИКА

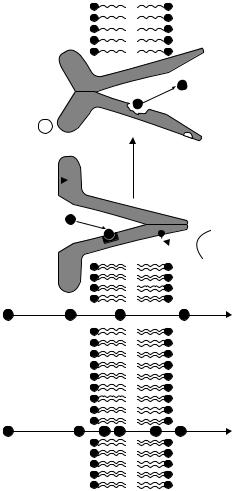

Фармакокинетические процессы: всасывание, распределение, депонирование, биотрансформация и выведение — связаны с проникновением ЛВ через биологические мембраны, в основном через цитоплазматические мембраны клеток — трансцеллюлярный транспорт и через межклеточные промежутки — парацеллюлярный транспорт.

1.1. ТРАНСЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Существуют следующие способы проникновения веществ через биологические мембраны:

●пассивная диффузия;

●перенос веществ через мембраны с помощью транспортных систем:

—активный транспорт;

—облегченная диффузия;

●пиноцитоз;

●рецептор-опосредованный эндоцитоз.

1.1.1. Пассивная диффузия

Путем пассивной диффузии вещества проникают через мембраны по градиенту концентрации (если концентрация вещества с одной стороны мембраны выше, чем с другой, вещество перемещается через мембрану от большей концентрации к меньшей). Этот процесс не требует затраты энергии. Поскольку биологические мембраны в основном состоят из липидов, через них, как правило, легко проникают липофильные неполярные вещества (рис. 1.1). Такие вещества, покидая водную среду (например, экстрацеллюлярную жидкость), проникают в мембрану, растворяются в ее липидной фазе и, диффундируя через два слоя липидов, высвобождаются в водную среду (цитоплазму) с другой стороны мем-

Глава 1. Фармакокинетика |

39 |

Активный транспорт |

Б |

|

Белок- |

|

переносчик |

|

|

Пассивная |

диффузия |

через водные поры |

Пассивная |

диффузия |

через липиды |

Внеклеточное |

пространство |

Pi

АТФ

Pi

АДФ

АДФ

Биологическая |

мембрана |

Внутриклеточное |

пространство |

Рис. 1.1. Основные способы проникновения веществ через биологические мембраны

Данная книга рекомендована к покупке и прочтению на форуме сайта https://meduniver.com/

40 |

Часть I. Общая фармакология |

браны. При этом скорость пассивной диффузии веществ через липиды зависит от их относительной липофильности, т.е. от коэффициента распределения веществ между органическим растворителем (октанол) и водой. В определенных пределах вещества с высоким коэффициентом распределения проникают через липиды мембран лучше веществ с низкими значениями этого коэффициента.

Несмотря на то, что липофильность — определяющее свойство для проникновения веществ через липидные слои мембраны, необходимо, чтобы липофильное вещество также обладало некоторой способностью растворяться в воде, что позволяет ему, покидая мембрану, переходить в водную среду (экстрацеллюлярную жидкость, цитозоль и др.). Такую способность органическим соединениям придает наличие в их структуре электроотрицательных атомов кислорода, азота и серы, которые могут взаимодействовать с водой с образованием водородных связей. Очень высокая липофильность и отсутствие растворимости в воде могут удерживать соединение в липидной фазе мембраны.

Скорость пассивной диффузии веществ через мембраны зависит также от молекулярной массы (обратно пропорциональна квадратному корню молекулярной массы), формы молекулы вещества, температуры среды, толщины и площади мембраны, через которую проникает вещество. Все эти факторы учитываются законом Фика, согласно которому:

dQ/dt=(С1–С2) Площадь мембраны Коэфф. диффузии/ / Толщина мембраны,

где dQ/dt — скорость диффузии, (С1–С2) — градиент концентрации. Коэффициент диффузии в основном определяется степенью липо-

фильности вещества, т.е. его коэффициентом распределения между октанолом и водой (другие факторы имеют меньшее значение).

Пассивная диффузия соединений, имеющих заряд, осложняется влиянием на этот процесс потенциала мембраны. Кроме того, заряженные частицы окружаются молекулами воды, и такая водная оболочка препятствует их проникновению через липиды. Поэтому заряженные соединения, хорошо растворимые в водной среде и малорастворимые в липидах, т.е. гидрофильные полярные вещества, плохо проникают через липидные слои мембраны.

Пассивная диффузия гидрофильных полярных веществ возможна через водные поры (аквапорины), гликопротеины клеточных мембран, проницаемые для воды и растворенных в ней веществ (см. рис. 1.1). Однако такая пассивная диффузия (пассивная диффузия в водной среде) не имеет существенного значения для проникновения ЛВ через мембраны. Это

Глава 1. Фармакокинетика |

41 |

объясняется тем, что диаметр водных пор невелик (приблизительно 0,3– 0,4 нм), и через них проникают только вода и небольшие гидрофильные молекулы (например, мочевина или глицерин). Диаметр молекул большинства гидрофильных ЛВ превышает 1 нм, поэтому они не проходят через водные поры в мембране и, следовательно, не проникают в клетки путем пассивной диффузии.

Многие ЛВ являются слабыми кислотами или слабыми основаниями, т.е. слабыми электролитами. В водной среде такие вещества частично ионизированы. Поскольку путем пассивной диффузии через липиды мембран легко проходят только неионизированные молекулы (как правило, растворимые в липидах), проникновение слабых кислот и слабых оснований зависит от степени их ионизации.

Степень ионизации слабых кислот и слабых оснований определяется значениями рН среды и константой ионизации (Ка) веществ.

Слабые кислоты в большей степени ионизированы в щелочной среде, а слабые основания — в кислой.

Ионизация слабых кислот:

HA H ++A–

щелочная среда

Ионизация слабых оснований:

BH + B +H +

кислая среда

Константа ионизации (Ка) характеризует способность вещества к ионизации при определенном значении рН среды (численно равна концентрации водородных ионов в среде, при которой ионизирована половина молекул данного вещества).

На практике для характеристики способности веществ к ионизации используют показатель рКа, который является отрицательным логарифмом Ка (–lgКa). Показатель pКа численно равен значению рН среды, при котором ионизирована половина молекул данного вещества. Значения рКа слабых кислот и слабых оснований варьируют в широких пределах (табл. 1.1).

Чем меньше рКа слабой кислоты, тем легче она ионизируется даже при относительно низких значениях рН среды. Так, ацетилсалициловая кислота (рКа=3,5) при рН=4,5 ионизирована более чем на 90%, а степень ионизации аскорбиновой кислоты (рКа=11,5) при том же значении рН составляет доли процента (рис. 1.2). Для слабых оснований существует обратная зависимость. Чем выше рКа слабого основания,

Данная книга рекомендована к покупке и прочтению на форуме сайта https://meduniver.com/